日本最初の武家政権として誰もが知っている鎌倉幕府ですが、その成立時期については諸説あります。

その理由は、事実認識の違いというわけではなく、鎌倉幕府が段階的に成立していったため、どの段階に達したことをもって幕府成立といえるかの判断が人によって異なるためです。

具体的に言うと、鎌倉幕府が元々何も持たなかった流人の源頼朝が伊豆国で挙兵して鎌倉に関東に影響を及ぼす私的武装団を組織し(1180年)、この武装団が公的に容認され(1183年閏10月)、武装団による関東支配権が認容され(1185年)、その支配権が東北に及び(1190年)、武装団の長である源頼朝が右大将に任命され(1190年11月)、恒久的な諸国守護権が認められ(1191年3月)、長である源頼朝が征夷大将軍に任命され(1192年7月)、朝廷までも事実上の支配下に置く(1221年7月)という成立過程を経ているため、どの段階をもって武家政権の成立=鎌倉幕府成立といえるかについての認識が人によって異なるからです。

本稿では、前記鎌倉幕府の成立過程を簡単に紹介していきますので、どの段階をもって鎌倉幕府が成立したと言えるかについて考えてみていただければ幸いです。

【目次(タップ可)】

北条家に寄生した源頼朝の流転時代

源頼朝が伊豆国に流される(1160年)

鎌倉幕府を開幕したことで有名な源頼朝ですが、その前半生は苦難の歴史でした。

平治元年(1159年)に勃発した平治の乱において河内源氏六代目棟梁であった源義朝が平清盛に敗れると、源義朝の三男であった源頼朝は東国に落ち延びようとして途中の近江国で捕らえられ、平家の本拠地であった六波羅に送られます。

このとき、14歳であった源頼朝は、謀反人の子として死罪になるはずでした。

もっとも、このときに池禅尼(平忠盛の後妻・平家総帥であった平清盛の義母)が、源頼朝が若死にした自身の子に似ているとして平清盛に助命嘆願したことにより、源頼朝は助命され罪人として伊豆国・蛭ヶ小島に流されるにとどめられました。

伊豆国での罪人生活

罪人として伊豆国に流された源頼朝は、まずは伊東に送られます(配流当初の伊東家当主は伊東祐継だったのですが、間もなく病死したため、その後を伊東祐親が引き継いでいます。)。

罪人とはいえ、源頼朝は、前年に従五位下右兵衛権佐に補任されていた武家貴族ですので、地方豪族に過ぎない伊東家としてもその扱いに苦慮します。

そこで、伊東家としては、源頼朝に「北の小御所」という建物を準備し、ある程度の行動の自由を与えます。

この後、罪人として僅かな郎党のみの扶助による生活は強いられた源頼朝は、生きていくために在地武士団と密接に接することとなり、その結果として身をもって関東武士の実態・考え方を学んでいくことととなります。

北条家の支援を得る

以上のとおり、罪人として伊豆国での生活を始めた源頼朝でしたが、お年頃であったということもあって、事もあろうに伊東祐親が上京している隙をついてその娘である八重姫と通じ、男子・千鶴丸をもうけてしまいます。

ところが、京での任務を終えて伊豆国に戻った伊東祐親は、娘・八重姫が源頼朝の子を産んだことを知り驚愕します。

平家全盛の世の中で、娘が源氏棟梁の息子の子を産むなど、平家に対する叛逆と見做されかねないからです。

こんなことが都にいる平家にバレたら伊東家が取り潰される可能性もあります。

そこで、伊東祐親は、家人に命じて当時3歳であった千鶴丸を轟ヶ淵に沈めて殺し、八重姫を別人に再嫁させた上で、安元元年(1175年)9月、源頼朝を討つために兵を集めます。

このとき、伊東祐親の子である伊東祐清(源頼朝の乳母・比企尼の三女を妻としていた伊藤祐親の次男)が危険を知らせてきたことから、源頼朝は、伊東家から逃げ出して伊東祐親の娘婿である北条時政を頼ります。

このとき、北条時政は、逃れてきた源頼朝を匿うこととし、安元元年(1175年)9月ころ、当時、伊豆国・蛭ケ小島にあった北条義時の宿所を源頼朝に与え、そこを「東の小御所」と称して源頼朝を住まわせます。

その後、伊東祐親が、北条時政の説得により手打ちとしたため、源頼朝は九死に一生をえます。

こうして北条家の監視下に入ることとなった源頼朝でしたが、悲しい事件があったにもかかわらず、全く懲りていませんでした。

源頼朝は、北条時政が大番役のために伊豆国を離れて在京している安元2年(1176年)3月ころ、今度は北条時政の娘である北条政子と恋仲になってしまったのです。

京での任務を終えて伊豆国に戻った北条時政は、この話を聞いて驚愕し、源頼朝との交際を止めようとして、北条政子を幽閉してしまいます。

この辺りの対応は、伊東祐親と似ているのですが、北条政子の腹の据わり方は、八重姫(伊東祐親の娘)のそれとは別物でした。

父の言いなりとなった八重姫とは異なり、北条政子は父の命に背いて大雨の夜に幽閉先から逃亡して源頼朝の元へ向かってしまいます。

北条政子の本気度を見た北条時政は、力づくで2人の仲を割くのは困難と判断し、伊豆国で勢力を高めていくために場合によっては源氏の頭領の名が役に立つかもしれないという打算もあって、治承元年(1177年)ころ、しぶしぶ北条政子と源頼朝との結婚を認めます。

以仁王の令旨が届く(1180年4月27日)

以上の結果、北条家の庇護の下で隠遁生活を続けていた源頼朝の下に、治承4年(1180年)4月27日、源行家(源頼朝・木曾義仲の叔父)が訪れ、以仁王の令旨を差し出しました。

この令旨は、以仁王と源頼政が京で反平家の兵を挙げるので、共に決起して平家を打倒せよという内容のものでした。

もっとも、独自の軍事力を持たない源頼朝としては、このような話に乗れるはずがありませんのでこれを黙殺します。

他方、源頼朝の庇護者となっていた北条時政は悩みます。

このときの北条時政の立場からすると、①以仁王の令旨を黙殺する、②源頼朝を担ぎ上げてこれに乗る、③以仁王の令旨と共に源行家と源頼朝の首を平家に献上し忠誠を示すなどのいくつかの選択が可能であったからです。

平家全盛の世の中であることを考えると、このうちの③の選択をするのが最も理に適っていると言えます。

いずれにせよ、北条時政と源頼朝は、それぞれがその対応に苦慮していたのですが、同年6月19日、京にいる三善康信から源頼朝の下に、以仁王が討たれた上で源頼朝を含めた令旨受領者の討伐が進められている旨を伝える使者が到着します(ちなみに、この報は誤報でした。)。

この報を聞いた源頼朝は、自らの命の危機が迫ったことを知って引き下がることができなくなり、ついに平家と戦うため兵を挙げる決断をします。

そして、驚くべきことに、源頼朝の舅であった北条時政が一族を挙げてこれに協力するという決断をしたのです。

その後の歴史を知る後世の我々からすると、理にかなった決断のように見えるのですが、当時の状況を勘案すると、蟻(北条家動員兵力数十人)が巨像(平家動員兵力十万人)に挑むようなものであり、北条時政がなぜそのような決断をしたのかは不明です。

源頼朝挙兵(1180年8月17日)

いずれにせよ、源頼朝は挙兵準備を整えた上で、治承4年(1180年)8月17日、舅の北条時政・土肥実平・佐々木盛綱らを率いて打倒平家の兵を挙げます。

なお、挙兵した源頼朝は、東国武士団に参加を呼び掛けたのですが、その際に、源頼朝の乳母兄弟にあたる山内首藤経俊ですら、私兵すら持たない源頼朝が日本全国の半分を知行国として治める平家に敵対することは富士山と背比べをするようなものであるとして源頼朝の使者であった安達盛長に暴言を吐いてこれを拒絶したと伝わっています(吾妻鏡・7月10日条)。

源頼朝は、まずは手ごろな敵を討って世間に名を轟かすため、伊豆目代である山木兼隆を討ち取って平家打倒の狼煙をあげます。

石橋山の戦い(1180年8月23日)

初戦に勝利した源頼朝でしたが、数十人の兵では近い時期に平家方の反撃を受けて壊滅することは明らかです。

そこで、源頼朝は、相模国三浦半島に本拠を置く三浦一族を取り込むため、相模国へ向かいます。

これに対して、平家方では、大庭景親・俣野景久・渋谷重国・海老名季員・熊谷直実ら3000余騎が源頼朝追撃のために動き始めます。

平家方の大軍が迫っていることを聞いた源頼朝は、治承4年(1180年) 8月23日、これを迎え撃つために集まってきた兵を加えた300騎を率いて石橋山に陣を構えます。なお、このとき三浦義澄もまた源頼朝への援軍に向かっていたのですが、大雨で増水した酒匂川に足止めされ源頼朝の下にたどり着けませんでした。

三浦軍が向かっていることを知った大庭景親は、その到着前に雌雄を決すべきと考え、同年8月23日闇夜、暴風雨の中で石橋山の源頼朝の陣に襲いかかります。

源頼朝軍も応戦しますが、多勢(平家方3000人)に無勢(源頼朝方300人)で勝ち目はなく、源頼朝は命からがら土肥の椙山に逃げ込むという大敗北を喫します(石橋山の戦い)。

山中に逃げ込んだ源頼朝は、その後、土肥実平の手引きで船を仕立て真鶴岬(現在の神奈川県真鶴町)から海を渡って安房国に逃亡します。

富士川の戦い(1180年10月20日)

源頼朝は、房総半島に入った後で在地武士を取りまとめ、これらを率い、さらに途中で在地勢力を吸収しながら鎌倉に向かいます。

そして、源頼朝は、治承4年(1180年) 10月6日、2万5000人とも言われる大兵力を引き連れて鎌倉に入ります。

鎌倉に入った源頼朝は、共に蜂起した甲斐国の武田信義・安田義定らと連絡を取り合い、駿河国で合流して平氏を打倒するとの同盟を結んだうえで、同年10月16日、遂に平家軍を迎え撃つべく鎌倉を出発します。

そして、甲斐源氏である武田信義らと共に富士川東岸に布陣(もっとも詳細な布陣場所の記録はありません。)し、平家方と直接対陣します。

なお、このときの力関係について、従来の通説では本軍が源頼朝軍であり武田信義軍はその指揮下にあったとされていますが、今日では本軍が武田信義軍であり源頼朝軍は副次的な扱い(単なる神輿)であった可能性が高いとする説が有力です。

そして、同年10月20日夜、源頼朝軍が駿河国賀島に進み、武田信義軍が平家軍の背後を突こうとして富士川の東岸に進んだ際、富士川の浅瀬に入った武田信義軍の馬の動きに驚いた富士沼の水鳥が一斉に飛び立ちます。

このときの水鳥の羽音を源氏方の攻撃と勘違いした平家方が奇襲をかけられたと勘違いして大混乱に陥り、平家は一戦も交えることなく総崩れのまま退却を開始したため、このときは戦わずして源頼朝らの勝利に終わります(富士川の戦い)。

私的武装集団として成立

鎌倉に本拠地を置く

富士川の戦いで平家方に勝利した源頼朝は、その勢いで京に逃げ帰る平家を追って京へ向かうことを考えます。

ところが、このとき源頼朝の下に集っていた千葉常胤・三浦義澄・上総広常らから、東国の平定なしに西国に進軍するのは適切ではないと諌められます。

東国武士団の主目的が、平家打倒ではなく自らの所領統治権の確保だったからです。

この主張に対し、この時点ではまだ力を持っていない源頼朝に東国の有力武将達を抑える力はなく、源頼朝は京を目指すことはできず東国に止まるという決断を強いられることとなってしまいました。

源頼朝にとっては忸怩たる決断であったかもしれませんが、軍事的才能に乏しい源頼朝にとっては、結果的にはこれが最良の選択であったかもしれません。

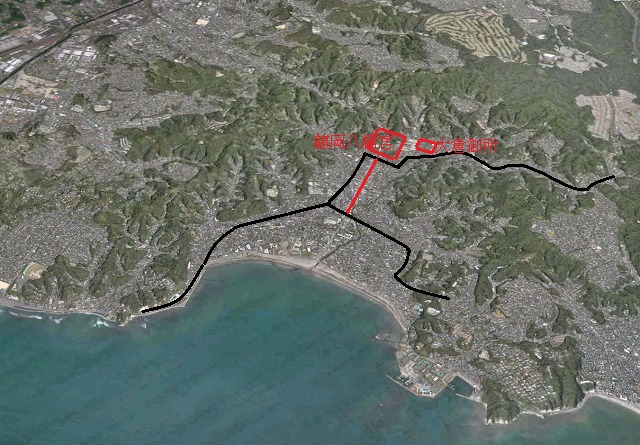

いずれにせよ、東国を磐石なものとしてから平家打倒を目指すこととした源頼朝は、東国を平定するための拠点として北・東・西を小さな丘陵に囲まれ、かつ南を海で守られた天然の要害である鎌倉を本拠とする選択し、東に戻っていきました。

鎌倉開発

鎌倉を本拠地と定めた源頼朝は、関東に残った最後の一大平家方勢力であった常陸国の佐竹氏を討伐して関東を源氏勢力で固めます。

その上で、源頼朝は、鎌倉を切り拓き、武士の都にふさわしいよう改修を重ねていきます。

源頼朝は、まず由比ヶ浜に鎮座していた源氏の氏神である八幡宮を現在地(鎌倉の中央部の六浦道沿い・小林郷北山)に移して鶴岡八幡宮とします。

その上で鶴岡八幡宮から六浦道沿東側の大倉郷に源頼朝の政治と生活の本拠である大倉御所を構えます。

そして、この大倉幕府内で、関東武士団をまとめ上げていく作業に取り掛かります。

これらの各作業が、後の鎌倉幕府成立の基礎となります。

なお、この当時は武家政権を「幕府」と呼んでいたわけではなく、朝廷・公家からは「関東」、武士からは「鎌倉殿」、一般からは「武家」と称されていました。また、「吾妻鏡」において征夷大将軍の館を「幕府」と称している例が見られるように、幕府とは将軍の陣所、居館を指す概念でした。

侍所の設置(1180年)

鎌倉に本拠を置き、味方となる御家人を集めていた源頼朝ですが、朝廷に無断で御家人を地頭に任命するなどして関東武士団の心を掴んだことで源頼朝の下に集う鎌倉武士はどんどん増えていきます。

もっとも、御家人の数が増えていくに従い、物理的に源頼朝とその側近たちだけでは対応しきれなくなります。

御家人の管理もできずに御恩も奉公もありません。

そこで、源頼朝は、この一気に増えた御家人達を管理するために「私的な」新しい機関を作ります。

まず設置したのが侍所です。今でいう人事部です。

侍所の設置により、それまで源頼朝と行っていた御家人に関する手続きが、侍所を通じて行われるようになり、御家人の管理が一気に合理化されます。

そして、土地所有を認めてもらい(御恩)、その対価として警察・防衛を行う(奉公)という御家人の性質上、御家人を統括する機関である侍所が、人事部とあわせ、警察・防衛を担当することとなります。

以上のとおり、鎌倉に根ざして関東で勢力を高めていった源頼朝でしたが、この時点での源頼朝の地位は罪人のままであり、公的には犯罪者が関東で武装組織を形成していっているという状態に過ぎませんでした。

朝廷が武装集団として容認(1183年)

他の源氏勢力の台頭

以上のとおり、関東での基盤固めを続けていた源頼朝を横目に、他の源氏勢力は盛んに平家との戦いを進めていきます。

具体的には、武田信義をはじめとする甲斐源氏は、富士川の戦いに敗れて退去する平家軍を追撃し、その勢いで遠江国を制圧してしまいます。

この結果、甲斐源氏は、甲斐国・駿河国・遠江国を治める一大勢力となりました。

また、信濃国に埋伏していた木曾義仲は、越後国に出た後に北陸道を西に進んで平家方勢力を駆逐し、北陸方面に一大勢力を築き上げます。

この結果、治承寿永の乱が始まった初期の段階では、平家対抗勢力として、関東の源頼朝、東海の武田信義、北陸の木曾義仲という源氏3勢力が並び立つ状況となりました。

後に幕府を開いたことから源頼朝が源氏の棟梁であるかのように考えられがちですがこの3者に血統の差はほとんどなく、むしろ木曾義仲や武田信義に比べると源頼朝は出遅れていたのです。

木曾義仲の狼藉

この源氏3勢力の中で、当初最も勢いがあったのは木曾義仲でした。

寿永2年(1183年)5月11日の倶利伽羅峠の戦い、同年同年6月1日の篠原の戦いで平家軍を殲滅した木曾義仲は、北陸方面から京に向かって進軍して行きます。

また、同年7月、源行家が伊賀方面から進攻し、また安田義定ら甲斐源氏もこれに続いたため、平家方は、都の防衛は不可能であると判断し、同年7月25日、安徳天皇とその異母弟・守貞親王(皇太子に擬された)を擁し、三種神器を携えた上で京を出ます(平家都落ち)。

そこで、木曽義仲は、同年7月28日、比叡山に逃れていた後白河法皇を伴って平家が去った京に悠々と入ります。

この功を評価された木曾義仲は、没収された500もの平家一門の所領のうち140余所を下賜され、従五位下・左馬頭・越後守・伊予守に任官し、朝日将軍の称号を得るなどして、人生のピークを迎えます。

ところが、この後、木曾義仲は、皇位継承問題に口を出したり、麾下の兵が都で狼藉を行ったりしたため、知識や教養がない「粗野な人物」として疎まれ、後白河法皇や朝廷貴族のみならず民衆からも嫌われるという状況に陥ります。

これは、幼少期を京で育ち京文化を熟知する源頼朝とは違い、地方の山村で育った木曾義仲の限界でした。

寿永二年十月宣旨(1183年閏10月)

木曾義仲を持て余していた後白河法皇は、木曾義仲と距離を置くため、より扱いやすいと考えられる源頼朝に接近することとし、源頼朝に上洛するよう求めます。

この後白河法皇の求めに対し、源頼朝は、寿永2年(1183年)閏10月7日、藤原秀衡と佐竹秀義に鎌倉を攻められる虞があること、数万騎を率い入洛すれば京がもたないことを主な理由として使者を返して後白河法皇の要請を断ります。

困った後白河法皇は、同年閏10月9日に平治の乱で止めた源頼朝の位階を流罪前の従五位下右兵衛佐に復して流罪人の身分から解放すると共に、また閏同年10月14日には東海道と東山道の所領を元の本所に戻してその地域の年貢・官物を源頼朝が進上し、命令に従わぬ者の沙汰を源頼朝が行うという内容の宣旨を下すことで源頼朝にすり寄ったため、源頼朝もようやく後白河法皇の求めに応じることとします(寿永二年十月宣旨)。

この寿永二年十月宣旨により、「私的反乱軍」と見なされていた源頼朝率いる鎌倉政権が朝廷から公式に認められる勢力となり、また源頼朝が私的に行っていた東国の所領の収公や御家人の賞与罰則について(御恩と奉公)朝廷から公的お墨付きを得ます。

この後、源頼朝は、宣旨施行のためと称して同年11月中旬まで源義経・源範頼らに兵を預けて京に向かわせた上、同年12月に東国独立論を強く主張していた上総広常を暗殺して関東での自らの力を誇示します。

統治機関の順次設置

朝廷から公的立場としてのお墨付きを得た源頼朝は、拡大していく集団の統制のため、鎌倉に御家人統治に必要となる機関を次々に設置していきます。

① 公文所の設置(1184年)

まずは、御家人が増え鎌倉幕府が認める土地が増えてきたため、そこの管理・徴税に加え、その調整や統合した鎌倉幕府自体の政務を行う必要が出ていました。

今風に言えば、個人事業主が法人成りするようなイメージです。

この規模拡大による行政の一括管理する機関が必要となったことから、新しい機関として公文所を創設します。

今でいう総務部・経理部です。

なお、当初は公文所と呼ばれた家政機関は、後に(1185年説と1191年説あり)、源頼朝が従二位に昇叙したことにより政所設置の資格を得たため、政所(親王及び三位以上の公卿に設置を許された家政機関のこと)と名称を変更しています。

② 問注所の設置(1184年)

また、鎌倉幕府の御家人が増えてくると、それに伴って御家人同士の諍いがおこります。

この諍いを放置しておくと、管理能力なしとして鎌倉幕府の求心力が低下しますので、鎌倉幕府において御家人の諍いを仲裁する機関が必要となります。

裁判をするには、証拠を集めて審理し、また後の検証のために記録を保管しておかなければならないのですが、鎌倉幕府の御家人の中で文字が読める人は少数です。

これを代行して訴訟業務を担当したのが問注所です。

今でいう裁判所です。

関東直接支配権を認容される(1185年)

源頼朝の計画

以上のとおり、関東に根付いた武装集団の長として公的にその存在を認められた源頼朝でしたが、あくまでも朝廷による支配構造からは脱却できておらず(土地支配自体は朝廷が派遣する国司が担当していました。)、またその活動範囲も関東近辺という狭い範囲に限られていました。

源頼朝は、この支配構造が大いに不満であり、朝廷から独立した武士による支配構造の確立を志向します。

源頼朝は、平家(及び藤原秀衡)を討伐して力を示し、その武威をもって朝廷から権限を奪取して日本全国を自らの支配下に置こうと考えたのです。

そして、源頼朝は、自らの野望を実現するための手段として、安徳天皇と三種の神器を確保し、これを交渉材料として寿永二年十月宣旨で仮に認められていた東国の所領の収公権・御家人の賞与罰則権などを後白河法皇から恒久化してもらう譲歩を引き出すつもりだったのです。

敵対勢力討伐

そして、源頼朝は、自らは鎌倉において理想とする政治構造を確立させつつ、西国には源範頼や源義経らを指揮官とする関東武士団を派遣し、木曾義仲と平家を立て続けに討伐してしまいます。

最終的には、元暦2年/寿永4年(1185年)3月24日の壇ノ浦の戦いに勝利して平家を滅ぼして確固たる武威を示しました。

ところが、壇ノ浦の戦いの際に安徳天皇が入水し、また天叢雲剣が海に沈んでしまったため、源頼朝の策は失敗に終わります。

その結果、平家を討伐するという大功を挙げたものの、朝廷から土地に関する権利を簒奪するという源頼朝の野望は潰えたかに思えました。

守護・地頭設置権獲得(1185年11月)

ところが、源頼朝は、この困難な状況を覆すためにとんでもない一手を打ちます。

源頼朝は、文治元年(1185年)11月、源義経の働きかけを受けて源頼朝追討の院宣を出した後白河法皇に圧力をかけてこれを撤回させると共に、源義経追討の院宣を出させたのですが、それに加えて、源義経と源行家とを追討するという名目の下(どこに逃げたかわからない源義経と源行家を探すという名目)で、五畿・山陰・山陽・南海・西海諸国に源頼朝の御家人により選任された国地頭の設置・任命権を得ることの勅許を出させたのです(文治の勅許)。

これは、名目上は源義経と源行家を探すために全国に御家人を展開させるためだったのですが、実質は地頭として任命した御家人を通じて源頼朝の支配を広範囲に及ぼしていく布石でした。

なぜなら、地頭の職務内容は土地管理と税徴収を主としており、その任命権を源頼朝が得るということは、全国の土地管理し徴税を担当する者を源頼朝に味方をする御家人がこれを独占することを意味したからです。すなわち、源頼朝が御家人を地頭に据えることにより、当該地頭=御家人を介して朝廷を廃した源頼朝による土地支配が広がっていくこととなったからです。なお、源頼朝は、この他にも、関東御分国という将軍家が知行国主として支配した上で一族や御家人を朝廷に推挙して国司に任じ、国衙領(公領)を支配するとともに国衙領からの収入を得る権利も手にしており、文治元年(1185年)時点での関東御分国は9ヵ国(獲得時期順に、駿河・武蔵・伊豆・相模・上総・信濃・越後・豊後・下総)でした。

さらに、源頼朝は、大犯三カ条(大番催促、謀反人逮捕、殺害人逮捕)を担当するために、朝廷とは別系統の独立した官職である守護(当初の名称は追捕使)を置き、その人事権を鎌倉幕府で有することとしたのです。

この結果、源頼朝は、文治元年(1185年)11月に朝廷から独立して守護・地頭設置権を獲得し、これによって事実上の土地支配権を得ましたので、このことをもって鎌倉幕府の成立と見る見解が多いのです。

鎌倉幕府の長の名称

なお、成立当初の鎌倉幕府の長の肩書は「鎌倉殿」であり、征夷大将軍ではありません。

征夷大将軍とは、律令制の令外官として存在した「夷」を「征」服する「大将軍」をいうため、東北遠征軍の軍事指揮官に過ぎず武家政権や幕府の長などという意味はないからです。

後に征夷大将軍が武家政権の長の代名詞となったのは、鎌倉幕府の初代トップ(鎌倉殿)であった源頼朝が就任しその力を絶対化させたからです。

奥州支配権を追認される(1190年)

源義経自害(1189年閏4月30日)

その後、文治4年(1188年)2月、源義経が奥州に潜伏しているとの報告が鎌倉に届きます。

この報を聞いた源頼朝は、朝廷に働きかけて、同年2月及び同年10月の2度に亘り、奥州藤原氏に対する源義経追討宣旨を下させます。

源義経追討宣旨を受けた藤原泰衡は、文治5年(1189年)閏4月30日、衣川館に住む源義経を襲撃してこれを自害に追い込みました。

この結果、源義経の死をもって(源行家は文治2年/1186年に討伐済み)、どこに逃げたかわからない源義経と源行家を探すという名目で与えられた源頼朝による守護・地頭設置権の根拠が失われます。

ところが、ここでまたも源頼朝がとんでもない一手を打ちます。

源頼朝による守護地頭設置権の延長策

源頼朝は、続けて奥州藤原氏を討伐することを理由として守護地頭設置権の延長を得ようと考え、文治5年(1189年)6月25日、源義経を匿ってきた罪を問うとして朝廷に対して藤原泰衡追討宣旨を求めました。

ところが、なし崩し的に源頼朝の権限が強化されていくことを恐れた朝廷は、この源頼朝の求めを拒否します。

こうなる困った立場となるはずの源頼朝ですが、大庭景義による「軍中は将軍の令を聞き、天子の詔を聞かず」という進言を受け、同年7月19日、勅許を得ることなく独断で藤原泰衡追討のために欧州に向かって軍を進めたのです(奥州合戦)。

そして、源頼朝率いる軍は、各地で奥州藤原氏の軍を打ち破りながら北進を続け、同年9月3日、藤原泰衡がその郎従である河田次郎の裏切りにより討たれて奥州藤原氏は滅亡します(藤原泰衡の首は同年9月6日に陣岡に布陣した源頼朝の下へ届けられています。)。

こうなると困るのは朝廷です。

源頼朝が、朝廷による藤原泰衡追討宣旨なしに奥州藤原氏を滅亡させたとすると、源頼朝が関東から東北に及ぶ一朝廷支配の及ばない大勢力を築き上げてしまうことになるからです。

そこで、朝廷では、日付を遡らせた同年7月19日付の藤原泰衡追討宣旨を作成し、さも源頼朝出陣が朝廷の指示であったかのように繕った上で、同宣旨を同年9月9日に源頼朝の下に届けさせたのです。

この朝廷による追認行為は、朝廷の権威維持のための保身策だったのですが、源頼朝の勢いに逆らえなくなったことを明確化させてしまった上、源頼朝の東北支配に事実上のお墨付きを与えてしまう結果となってしまいました。

源頼朝による朝廷迎合策

平家と奥州藤原氏を滅ぼした源頼朝は、日本国内にはもはや自らを脅かす武力がなくなったことを確信します。

そこで、源頼朝は、自らの武家政権を盤石なものとするため、さらなる権威付けと次世代(源頼家)への力の承継に取り掛かっていきます。

このときに源頼朝がとった手段は、朝廷権力への迎合でした。

この方法は、独立心の強い関東武士団からは必ずしも良く映らなかった行為であると考えられるのですが、京で幼少期を過ごした記憶から中央貴族の末裔としての意識を捨てきれなかった源頼朝の限界でもありました。

後白河法皇から権威を与えられる

そして、源頼朝は、建久元年(1190年)11月9日、後白河法皇に拝謁し、権大納言・右近衛大将に任命されることが決まります。

権大納言は、太政官に置かれた官職の一つである大納言(太政官においては四等官の次官に相当します。)の臨時職です。

また、右近衛大将は、律令官制における令外官の一つである宮中の警固などを司る右の近衛府の長官で右大将とも言われます(左の近衛府の長官がより高位)。

これらの任官は、朝廷が、源頼朝が東国から奥州までを支配下に置いたことを追認したことを意味します。

もっとも、権大納言や右近衛大将は、いずれも京都の朝廷における公事の運営上重要な地位であるために公事への参加義務を負うこととなり、鎌倉に戻らなければならない源頼朝が有していい官職ではありません。

そこで、源頼朝は、就任直後の建久元年(1190年)12月3日、権大納言・右近衛大将の両官を辞任しています。

両官を辞任した源頼朝でしたが、後白河法皇から武官の最高職という地位を与えられた事実は消えることはありませんので、以降、源頼朝は「前」右大将と名乗り、後白河法皇の権威を利用します。

そして、源頼朝は、後白河法皇と会談した建久元年(1190年)11月9日の夜、九条兼実とも面会して政治的提携を確認し、その後も、後白河法皇や九条兼実らとの交渉を繰り返した後、同年12月14日には京を去り、同年12月29日に鎌倉に戻っています。

諸国守護権の恒久的認容(1191年3月)

なお、源頼朝は、京に滞在していた際に後白河法皇と会談し、源義経と源行家の捜索・逮捕の目的で保持していた日本国総追補使・総地頭の地位を継続すると共に、より一般的な治安警察権を行使する恒久的なものに切り替える旨の交渉を行います。

そして、源頼朝は、建久2年(1191年)3月22日、建久新制によって諸国守護権を公式に認めさせて恒久的な制度として諸国ごとに設置する職を守護、荘園・国衙領に設置する職を地頭として区別することを認めさせ、恒久的な守護・地頭制度として造り上げることに成功します。

征夷大将軍任命(1192年)

「大将軍」任官を求める(1192年7月)

朝廷内の最高権力者であった後白河法皇から右近衛大将に任ぜられたことを権威の拠り所としていた源頼朝でしたが、建久3年(1192年)3月に後白河法皇が崩御したことで権威の根拠が失われます。

そのため、源頼朝としては、新たな朝廷からの権威を得る必要に迫られます。

このときの天皇は後鳥羽天皇だったのですが、まだ13歳と若かったため、朝廷の実権は関白・九条兼実が掌握していました。

そこで、源頼朝は、新たな朝廷の権威を得るため、九条兼実に接近し、建久3年(1192年) 7月、九条兼実に対し、新たな権威となる「何らかの大将軍」への任命を求めます。

朝廷内においても源頼朝の要求を拒否することはできなかったため、源頼朝にふさわしい大将軍の肩書はどれか検討されます。

具体的に検討された肩書の候補は、「惣官」、「征東大将軍」、「征夷大将軍」、「上将軍」の4つでした。

このうち、「惣官」は平重盛が、「征東大将軍」は木曾義仲が任官していたため不吉であるとして退けられます。

また、「上将軍」は中国の官職としてあったものの日本では先例がないとして退けられます。

その結果、消去法によって、かつて坂上田村麻呂が任官して東北遠征を成功させた「征夷大将軍」が吉例として選ばれました。

この結果、九条兼実から後鳥羽天皇に対して、源頼朝を征夷大将軍に任命するよう働きかけられます。

征夷大将軍就任(1192年7月12日)

そして、建久3年(1192年)7月12日、後鳥羽天皇によって源頼朝が征夷大将軍に任命されました。

以上のことからわかるとおり、源頼朝が征夷大将軍に任命されたのは、単に後白河法皇の崩御により失われた権威を九条兼実(後鳥羽天皇)によって回復するためでした。

そのため、このとき就任すべき地位は征夷大将軍である必要はなく、京に滞在することなく就任できる権威ある感触であれば何でもよかったのです。

征夷大将軍という職は、消去法により選ばれた形式的なものに過ぎませんでした。

当然、征夷大将軍という官職に、鎌倉幕府の主であるという意味などあろうはずもありません。

実際、源頼朝の子・源頼家が征夷大将軍に就任したのも、2代目鎌倉殿になった3年後であり、「鎌倉殿(鎌倉幕府の長)≠征夷大将軍」だったのです。

当然ですが、「征夷大将軍任命≠鎌倉幕府成立」です。

全国に支配力を及ぼす源頼朝が就任したことにより、それまでは従三位以下の東方軍事司令官でしかなかった征夷大将軍が軍権に基づく政権担当者という意味合いを持つに至ったにすぎません。

その結果、以降の軍事政権担当者も征夷大将軍に任命されることとなり、いつしか征夷大将軍こそが、そのときの軍事政権担当者であることの証となり、以降、幕末まで700年近く続く軍事政権の慣例が始まったのです。

源頼朝の死(1199年1月13日)

征夷大将軍となって新たな権威を手にした源頼朝でしたが、中央貴族の末裔としての意識を捨てきれなかったため、娘の入内と外孫の即位による権力支配までも志向していきます。

当初は長女・大姫を、続けてその妹である三幡を後鳥羽天皇の妃として入内させ、外戚の地位を得ようと画策していきます。

もっとも、この源頼朝の貴族回帰の動きは、関東において武家政権を築き中央から独立を図る関東武士団からの不評を買います。

そして、原因は不明ですが、建久10年(1199年)1月13日に源頼朝が死去したため、三幡入内は保留後に立ち消えとなります(なお、鎌倉幕府の公式歴史書である吾妻鏡に源頼朝の死について詳しく書かれていませんので、その死因には強い疑義があります。)。

朝廷を超えた存在としての武家政権確立

西国への支配権拡大(1221年7月ころ)

その後、承久3年(1221年)に勃発した承久の乱に勝利した鎌倉幕府が、後鳥羽上皇に与した公家・武士の所領約3000箇所を没収して幕府方の御家人に分け与えたことによって新補地頭が大量に補任され、これにより多くの東国御家人が西国に所領を獲得して幕府の支配が畿内にも強く及ぶようになりました。

六波羅探題設置

また、承久の乱の後、朝廷が再びこのような企てを起こさないようにするため、北条泰時と北条時房が京に残され、それまでの京都守護を廃して朝廷監視の機関として六波羅探題を設置してその長に任命します。

この六波羅探題の設置により、朝廷は鎌倉幕府の監視を受けるようになり、皇位継承をも含めた活動一切について鎌倉幕府の統制を受けることとなりました。

その結果、以降、朝廷は幕府をはばかって細大漏らさず鎌倉幕府に伺いを立てることを強いられるようになり、それまでの鎌倉幕府と朝廷による二元政治が終わり、事実上朝廷が鎌倉幕府に従属するという武家政権が樹立される結果となりました(承久の乱の翌年に生まれた日蓮は、このことを先代未聞の下剋上と評しています。)。