それまで戦局を優位に進めていた武田軍と、織田・徳川連合軍とのパワーバランスが一変するに至ったことで有名な戦いが、長篠・設楽原の戦いです。

勇猛果敢な武田騎馬隊が織田・徳川連合軍に突撃し、馬防柵の後ろから繰り返し撃ってくる鉄砲に一方的にやられまくった合戦というイメージを持っている人も多いと思いますが、実際にはそういう戦いではありません。

以下,長篠設楽原の戦いについて、そこに至る経緯から、合戦の結果まで順を追って説明します。

【目次(タップ可)】

長篠・設楽原の戦いに至る経緯

武田信玄の西上作戦中止

永禄11年(1568年)3月に今川氏真の祖母・寿桂尼が死亡したのをきっかけとして武田信玄が駿河国への野望を顕在化させていき、今川家臣の調略や三河国を治める徳川家康へ接近していきます。

そして、武田信玄は、徳川家康との間で、大井川を境にして東部を武田信玄が、西部を徳川家康がそれぞれ攻め取るという内容の今川領分割の密約を締結し、この密約に従って、三河国から徳川家康が遠江国へ、甲斐国から武田信玄が駿河国へ侵攻を開始したのですが、同年12月に武田信玄が徳川家康との密約を反故にして大井川を超え、徳川家康が切り取るはずであった西側(遠江国)への侵攻を開始し、このとき小山城が建っていた場所に建っていた山崎の砦(築年不明)を武田信玄が攻め取ってしまったため、徳川家康と武田信玄との関係が険悪になります。

徳川家との関係が険悪になったことを奇貨として、武田信玄は、元亀3年(1572年)10月、室町幕府15代将軍・足利義昭の求めに応じて織田信長討伐作戦(第二次信長包囲網)に参加し、織田信長の同盟国である徳川家康の領国である三河へ侵攻を開始します(西上作戦)。

武田信玄にとっては、今川領切り取りの際に苦杯をなめさせられたリベンジでもありました。

東美濃・奥三河・遠江という3方向から侵攻を開始した武田軍は、それぞれが短期間に徳川家康方の支城を攻略し、徳川家康の居城・岡崎城に迫ります。

ここで、老練な武田信玄に釣り出されて待ち伏せにあった徳川軍が、同年12月22日、三方ヶ原において武田軍に挑んで大惨敗を喫します(三方ヶ原の戦い)。

もっとも、武田軍としてもそのまま徳川家康の本拠地であった浜松城を攻略するには至らず、さらにはその後の西上作戦の途上で武田信玄が病によって急死してしまったことから、武田信玄の西上作戦は頓挫し、武田軍は本国へ撤退を余儀なくされました。

徳川家康が奥平家を調略(1573年8月)

武田軍が甲斐国に撤退したことにより滅亡の危機を逃れた徳川家康は、何とか軍備の再整備を行い奪われた旧領の奪還を進めていきます。

手始めは、奥三河・長篠城の奪還でした。

徳川家康は、天正元年(1573年)8月、自身の長女であった亀姫を奥平信昌に嫁がせることを条件として、武田方に下っていた奥三河国衆であった奥平家を調略し、その後に当主となった奥平信昌を長篠城に入れます。

武田勝頼の西上作戦

他方、甲斐国に戻った武田家では、武田勝頼が陣代(仮当主)となり、家督相続に伴う諸雑務を処理した後、積極的な勢力拡大策を進めていきます。

天正元年(1573年)には、遠江国侵攻の前線拠点となる諏訪原城を築城し、天正2年(1574年)2月には、武田信玄の西上作戦の際に攻略した岩村城の南西部にある明知城(同じく東美濃にある明智城と混同しやすいのですが違う城です。)を攻略します。

また、 武田勝頼は、同年6月にはそれまで父・武田信玄でも攻略が叶わなかった徳川領最東端の要衝であった高天神城を攻略します(第一次高天神城の戦い)。

高天神城攻略により自信をつけた武田勝頼は、武田信玄が果たせなかった西上作戦を引き継ぐ決意をし、畿内で織田信長が石山本願寺や三好康長への対応に忙殺されている隙をついて、天正3年(1575年)4月中旬、1万5000人の兵を率いて再び徳川領への侵攻を開始します。

このときの武田勝頼の狙いは、徳川家康の首でした。

二俣城を通過して西に向かった武田軍は、二連木城を攻撃して徳川家康を浜松城から釣り出しこれを野戦で討ち取ろうと考えたのですが、浜松城を出た徳川家康がそのまま吉田城に入ったことから野戦での決着とはなりませんでした。

野戦で徳川家康を討ち取ることが出来なかった武田勝頼は、徳川家康が入った吉田城攻めを試行したのですが、東三河の要衝であった吉田城は守りが堅い上、吉田城攻撃に時間を取られると岡崎と浜松から進軍してきた徳川軍に挟撃される危険が生じます。

そこで、武田勝頼は、吉田城攻略を諦め、攻略目標を裏切者の奥平信昌が籠る長篠城に切り替えます。

武田勝頼の誤算

ところが、このときの武田勝頼の西上作戦に対しては、武田信玄の西上作戦のときとは決定的な違いがありました。

武田対徳川という点で武田軍が圧倒的優位にあったという点に違いはなかったのですが、徳川家康の同盟者であった織田信長の戦況が全く異なっていたのです。

武田信玄の西上作戦が行われた元亀3年(1572年)頃の織田信長は、畿内において足利義昭・浅井・朝倉・本願寺などに包囲されるという苦しい状況下にいたため(第二次信長包囲網)、武田軍と対峙する徳川家康に大規模な後詰を出せるような状況下にありませんでした。

そのため、武田信玄の西上作戦では、元亀3年(1572年)12月22日、わずか3000人の織田援軍を加えただけの寡兵の徳川軍が武田軍に挑んで大敗しています(三方ヶ原の戦い)。

ところが、その後、織田信長は、元亀4年(1573年)7月には室町幕府15代将軍・足利義昭を京都から追放して室町幕府は滅亡させ、またその後浅井・朝倉を滅亡させるなどして第二次信長包囲網を担う敵を各個撃破していった上、天正3年(1575年)4月に高屋城を陥落させ、続けて石山本願寺とも有利な条件で和睦をしたたため、武田勝頼の西上作戦の際には、畿内周辺に織田信長をひきつけることができるような軍事力を持った敵がいなくなっていたのです。

そのため、織田信長は、武田勝頼の西上作戦に対し、武田家を叩き潰すために最新鋭の装備を整えた3万人の兵を引き連れて後詰に向かいます。

この結果、武田信玄の西上作戦のように大軍で寡兵の徳川軍を蹴散らすつもりであった武田勝頼は、期せずして大軍の織田・徳川連合軍を相手にしなければならなくなってしまったのです。

長篠城を巡る戦い

長篠城包囲戦(1575年5月1日)

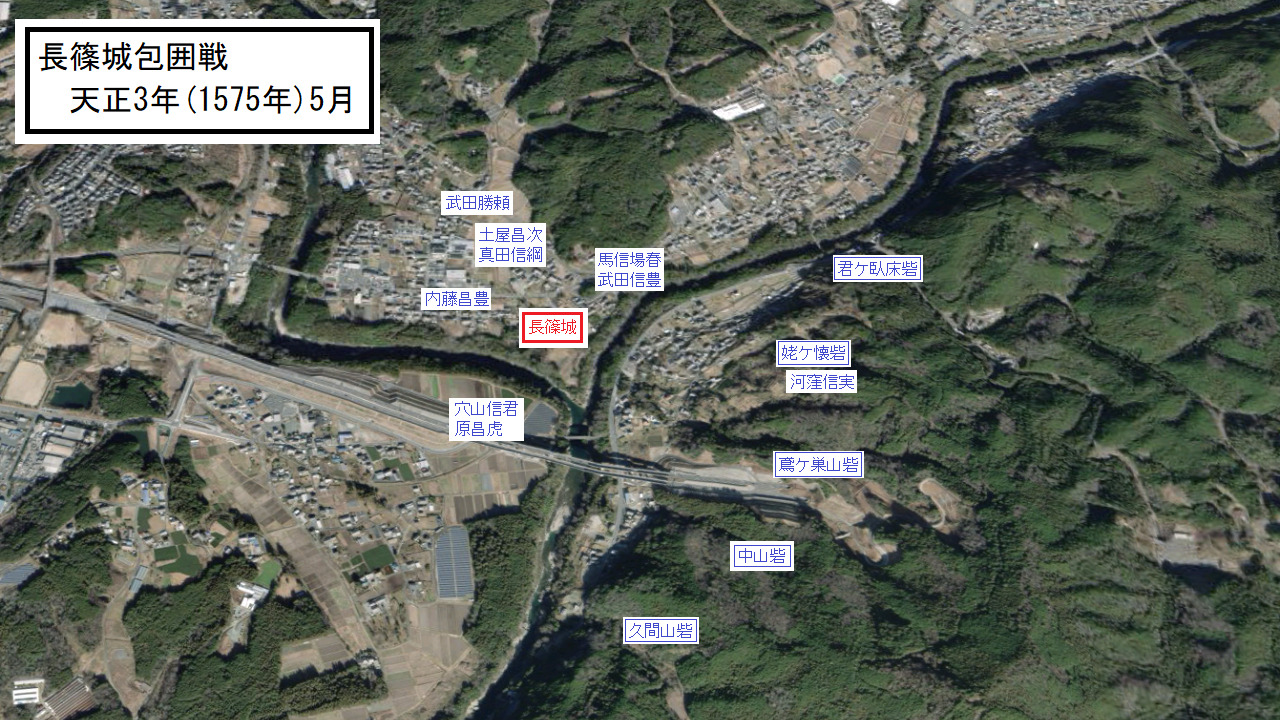

天正3年(1575年)5月1日に長篠城に到着した武田軍1万5000人は、城の東側に本砦たる鳶ヶ巣山砦と4つの支砦(中山砦・久間山砦・姥ヶ懐砦・君ケ臥床砦)の計5つの砦を築き、また東側には諸将を布陣させて長篠城を包囲します。

対する長篠城は、籠る兵は500人と寡兵ではあったものの、東西南を川で囲まれた天然の要害である上、200丁の鉄砲や大鉄砲を有して武田軍に対する備えをしていたため、力攻めをするのが難しい堅城でした。

そのため、長篠城を力攻めすると損害が大きくなると判断した武田勝頼は、兵糧攻めを選択し、長篠城の兵糧蔵に火を放って食糧を焼いた後、城から降伏の使者が来るのを待つこととしました。

鳥居強右衛門伝説(1575年5月14日)

隙間なく包囲された上、兵糧までもが失われた長篠城に武田軍と戦う力はありません。

落城寸前となった長篠城主・奥平信昌は、徳川家康に援軍を要請するため、天正3年(1575年)5月14日の夜、鳥居強右衛門(とりいすねえもん)を長篠城から送り出し、約65km離れた岡崎城に向かわせます。

不浄門を通って長篠城を出た鳥居強右衛門は、夜の闇に紛れて寒狭川に潜り、武田軍の厳重な警戒線を突破します。

そして、翌同年5月15日午後に岡崎城にたどり着いた鳥居強右衛門は、岡崎城に入っていた徳川家康に現状報告と援軍要請の旨を伝えます。

このときの岡崎城では、徳川軍8000人と援軍である織田軍3万人が出撃準備をしているところでしたので、徳川家康は、鳥居強右衛門に対して、翌日には長篠城に向かって出立すると伝えます。

徳川家康から後詰の約定を取り付けた鳥居強右衛門は、この報を直ちに長篠城へ届けるべく、すぐに長篠城に向かって引き返したのですが、同年5月16日早朝に城の目前まで戻ったところで武田軍に発見されて捕らえられてしまいます。

鳥居強右衛門は、武田勝頼から、長篠城の前で「援軍は来ない。あきらめて早く城を明け渡せ」と叫べ、そうすれば命を助けるし、望む所領もあたえると告げられたのですが、鳥居強右衛門は、これに応じたふりをして、長篠城の前に進み出ると、城に向かって「あと二、三日で、数万の援軍が到着する。それまで持ちこたえよ」と大声で叫んだのです。

この鳥居強右衛門の報告のおかげで、援軍が近いことを知った奥平信昌と長篠城の城兵がなんとか士気を繋ぎ、徳川家康・織田信長の援軍が到着するまでの間、城を死守することに成功します。

他方、鳥居強右衛門の行動に激高した武田勝頼は、その場で鳥居強右衛門磔にして槍で突き殺させています。

織田徳川が設楽原へ(1575年5月18日)

この戦いは、徳川方の城である長篠城を解放するための戦であったために形式的には武田軍と徳川軍との戦いであったのですが、徳川軍8000人・織田軍3万人という動員兵力の違いやこの時期には既に徳川家康が織田信長に臣従していたことなどから、実質的には武田軍対織田軍の戦いとなったため、戦闘指揮は織田信長が取ることとなりました。

織田信長としては、大軍を率いて進軍してきたこの機会に武田軍を完膚なきまでに殲滅しようと考えたのですが、織田・徳川連合軍3万8000人に対し、武田勝頼軍は1万5000人という戦力差を見せると武田勝頼軍が決戦に挑むことなく退却してしまう可能性を危惧しました。

そこで、織田信長は、長篠城の近くまで進んで武田勝頼に手の内を明かすことをせず、天正3年(1575年)5月18日、あえて長篠城の西側約2.5kmの場所にある小川や沢に沿って丘陵地が南北に幾つも連なる見通しの悪い場所であった設楽原に布陣します。

設楽原は長篠城を見渡すことができない場所であったのですが、逆に長篠城を囲む武田軍から見渡されることもない場所であったため、武田軍に手の内を明かすことなく隠れていることが出来る場所であったからです。また、大量に準備した鉄砲を主力とする守戦を念頭に置いていたため武田を誘い込むためでもありました。

設楽原決に布陣した織田信長は、本陣を設楽原の西にある極楽寺に定め、武田軍から見られないようにしながら連吾川沿いに兵を散会させて隠した上、連吾川を堀に見立てて防御陣の構築を始めます。

具体的には、川を挟む台地の両方の斜面を削って人工的な急斜面とし、その土を利用して南北2kmに亘って三重の土塁を盛った上、その上に馬防柵を設けるという当時としては異例の野戦築城を行ったのです。

武田軍も設楽原へ(1575年5月20日)

織田・徳川連合軍はとてつもない大軍ですので、これらの大軍が設楽原に到着したとの報は、長篠城を取り囲む武田勝頼の下にもすぐに届けられます。

ところが、設楽原に布陣しているはずの織田信長・徳川家康連合軍が巧みにその全貌を隠しているため、武田勝頼には、織田・徳川連合軍の全容(兵数や装備など)がわかりません。

武田軍が約1万5000人であり、これに対する約徳川軍が8000人であったことから織田援軍の兵数が雌雄を決することは容易に想定できたのですが、武田勝頼には織田援軍の兵数を知る術がなかったのです。

そのため、この状況下で開かれた武田軍の軍議では臣下の意見が真っ二つに割れます。

高天神城を攻略して自信を強めた武田勝頼は、曲者揃いの武田軍をまとめ上げるために虚勢を張る必要性もあって設楽原での決戦を主張します。また、イエスマンであった武田勝頼子飼いの武将達もこれに同調します。

他方、武田信玄以来の歴戦の猛将たちは、兵数も正確な布陣も明らかとなっていない状況下で織田・徳川連合軍に攻撃を仕掛けることは自殺行為であるとして、決戦を避けて長篠城の包囲を解き本国に撤退すべきであると主張します。

こうして意見が真っ二つに割れたのですが、最終的には、武田勝頼の決断によって設楽原において決戦をすることに決まります。

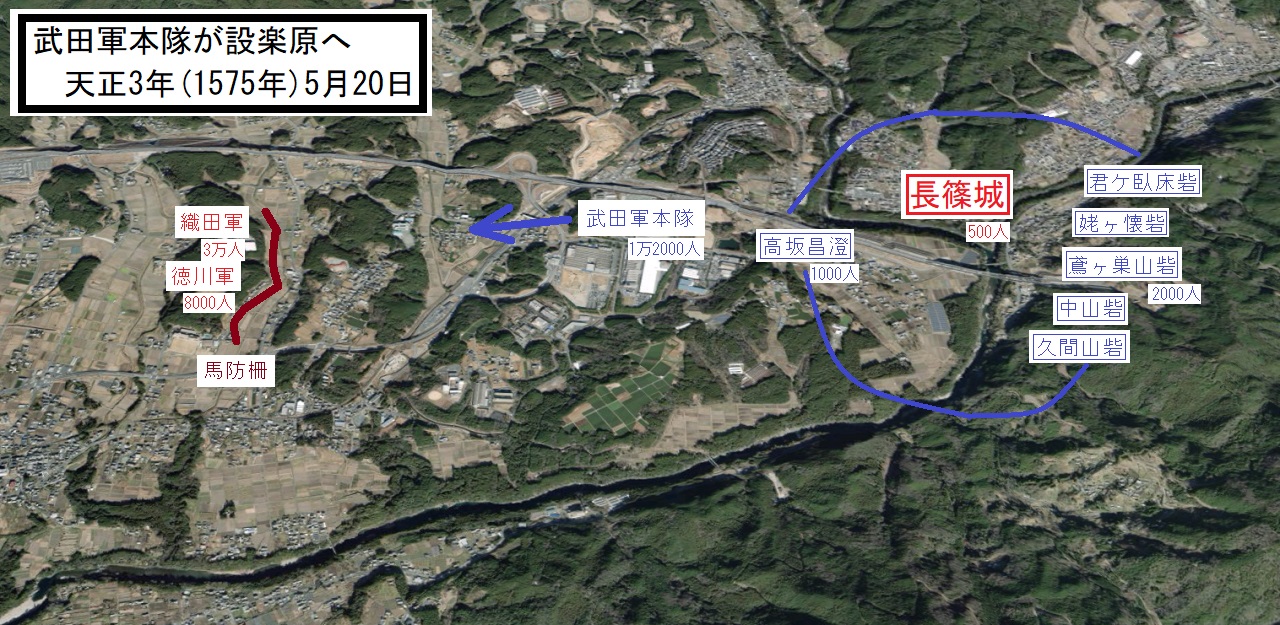

その結果、武田勝頼は、長篠城包囲のために3000人(長篠城の西側の有海村に高坂昌信の嫡男である高坂昌澄率いる1000人・東側の5つの砦に2000人)を残し、天正3年(1575年)5月20日、1万2000人を率いて織田・徳川連合軍が待ち受ける設楽原に向かって進軍していきます。

なお、一説には、このとき、譜代の重臣たちが敗戦・討死を覚悟し、一堂に会して最後の盃を交わしたとも言われていますが、真偽の程はわかりません。

長篠城解放戦(1575年5月21日)

武田軍本隊が設楽原に向かって進軍して来るのを見た織田信長は、武田勝頼が餌に飛びついたと判断して動きます。

織田信長は、酒井忠次の献策を採用し、天正3年(1575年)5月20日深夜、酒井忠次に4000人(徳川軍2000人と織田軍2000人)の兵を預けて、西進してくる武田軍本隊を横目に南側から迂回して豊川を渡河させた上で、尾根伝いに進んで長篠城東側を封じている砦群を奇襲するように命じます。

この命に従い、酒井忠次率いる別動隊は、同年5月21日早朝、鳶ヶ巣山砦と4つの支砦(中山砦・久間山砦・姥ヶ懐砦・君が臥床砦)に取りつき、その後次々とこれらを攻略していきます。

こうして長篠城の東側が解放されたのですが、このときの酒井忠次隊に長篠城の城兵を加えた軍が、有海村駐留中の高坂昌澄に襲い掛かってこれを掃討したため、設楽原に進んだ武田本隊は退路を断たれることとなりました。

なお、武田軍では、鳶ヶ巣山攻防戦によって主将の河窪信実(勝頼の叔父)をはじめとして三枝昌貞・五味高重・和田業繁・名和宗安・飯尾助友などが討死し、またその後の有海村の戦いで高坂昌澄が討死しています。

設楽原の戦い

設楽原決戦布陣

.jpg)

長篠城の囲みを解いて西に向かった武田軍1万2000人は、鶴翼の陣を敷いて左右(南北)に展開しつつ連吾川の東側まで進んで合図を待ちます(このときの布陣等については諸説あり、実は正確なところはわかっておりませんので、あくまでも参考と考えてください。)。

なお、圧倒的に兵数に劣る武田軍がセオリーに反して鶴翼の陣を敷いていることからしても、この段階でもまだ武田方は織田・徳川連合軍の兵数を把握できていなかったのではないかと考えられます。

歴史を知っている後世の我々からすると、防御を整えて待ち構えていた3倍もの敵兵に対して突撃していくなど自殺行為にしか見えないのですが,互いに情報の乏しい当時は、相手方の状況がわからないのに決断を求められることはよくあることであり一概に武田勝頼の判断を非難することもできません。

武田勝頼は、おそらくここで織田・徳川連合軍が大軍であること、野戦築城により備え十分の状態で待ち構えていたことを知るに至ったと考えられます。

また、この時点で後方(東側)の長篠城付近から合戦の音が聞こえていたはずですので、もしかすると、この段階で勝ち目がないことを悟ってしまったかもしれません。

もっとも、ここで敵に背を向けて退却すると、織田・徳川連合軍に猛追されて武田軍が壊滅することは明らかですので、退却の選択も困難です。

結果、東側の鳶ヶ巣山攻防戦が行われているを尻目に、設楽原においても、武田勝頼の合図の下、武田軍による織田信長・徳川家康連合軍への総攻撃が始まります。

三段撃ちの真偽

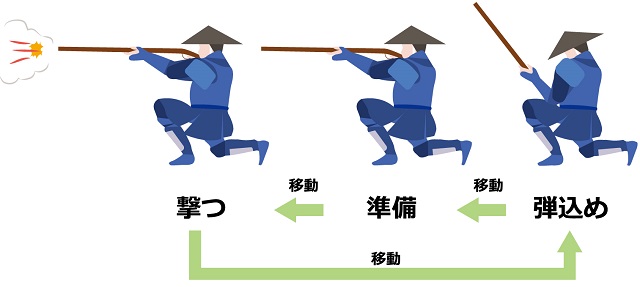

なお、俗説として、このときに武田騎馬隊による突撃を防ぐため、馬防柵で食い止め、1000挺を3段に分けて3交代制で順に一斉射撃をして突撃してくる武田騎馬隊を殲滅したとのストーリーが紹介されることがありますが、これは江戸時代初期に小瀬甫庵による創作とされており、おそらく真実ではありません。

まず、馬に乗って突撃するなどという戦法が戦国時代にとられることはありませので、武田騎馬隊の突撃などありません(特に、梅雨時期であったために連吾川が増水し、その周囲がぬかるんでいる状況下で騎馬突撃などできません。)。

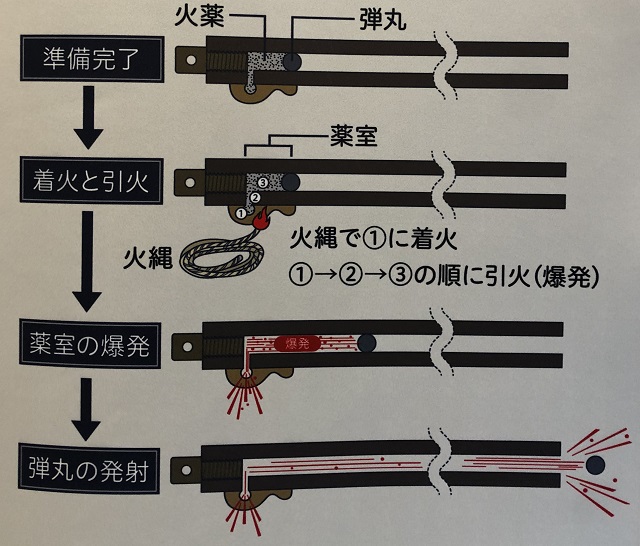

また、鉄砲についても、当時の火縄銃は、弾を込め、火薬を込め、そこに着火するのですが、火種は燃やした縄の先であり、これを消えないようにくるくる回して酸素を送り込まないと使えないという代物でした。

すなわち,鉄砲を運用する場所というのは、多くの火薬が置かれた場所で皆が火のついた縄を振り回している暴発・爆発の危険の高い場所なのです。

このような危険な状況下で3000挺もの鉄砲を密集させて集中運用などできようはずがなく、3交代制で運用するなど物理的に不可能です。

設楽原の戦いでの鉄砲は確かに効果的な武器となりましたが、勝負を決めた決定的な武器ではなかったのです。

設楽原決戦の経過

.jpg)

織田・徳川連合軍に向かっていく武田軍の主力は両翼であり、左翼(南側)の山県昌景隊と、右翼(北側)の馬場信春隊でした。

左翼の山県昌景隊が馬防柵の外側から横撃を試みますが失敗し、中央の武田信豊隊・小幡信貞隊が中央突破を試みるもこれも失敗、さらに内藤昌豊隊も突破を図るが失敗と全く戦果が挙がりません。

武田方で唯一戦果を挙げているのが右翼(北側)でした。700人の馬場信春隊が、馬防柵の外側に回り込んで、6000人を擁する織田方の左翼(北側を守る佐久間信盛隊・滝川一益隊)を撃破します。

馬場信春隊の戦果を見た、真田信綱隊・真田昌輝隊・土屋昌次隊は、それに続いて突撃したのですが、馬防柵を越えたところで織田方に囲まれ壊滅します。

また、左翼でも山県昌景隊が馬防柵を突破したところで、本多忠勝隊に壊滅されます。

.jpg)

主力武将を次々と失った武田軍は、陣形を維持できなくなって混乱し始めたのですが、それを見た織田信長・徳川家康連合軍は、満を持して兵を馬防柵から前に出し、武田勝頼本隊に向かって総攻撃を仕掛けます。

織田・徳川連合軍が馬防柵から出てきて総攻撃に移ったことから、敗北を悟った武田信廉隊・穴山信君隊が退却を始め、それを見た武田軍は総崩れとなります。

設楽原決戦の決着

.jpg)

武田勝頼の危機を見てとった馬場信春が、急ぎ武田勝頼の救援に駆けつけ、自ら殿となって武田勝頼を逃して討ち死にします。

40年に亘り、70超える戦で傷1つ負わなかった不死身の鬼美濃の最後です。

結局、設楽原決戦は、早朝から昼過ぎまでの約8時間で終了し、武田軍は、1万人以上の死傷者を出します。

また、武田軍は、譜代家老の内藤昌豊、山県昌景、馬場信春を始めとして、原昌胤、原盛胤、真田信綱、真田昌輝、三枝守友、土屋昌続、土屋直規、安中景繁、望月信永、米倉丹後守など重臣やその他の歴戦の指揮官にも及びその被害は甚大なものとなりました。

これに対し、織田・徳川連合軍も、死者6000人とも言われる損害を出しましたが、主だった武将に戦死者が見られませんでした。

長篠・設楽原の戦い後

惨敗を喫した武田勝頼はわずか数百人の旗本に守られながら武節城に篭ったものの、支えきれないと判断して信濃の高遠城に撤退し、長篠・設楽原の戦いは織田信長・徳川家康連合軍の大勝利に終わります。

他方、武田軍を追い払った徳川家康は、率いていた軍を解散させることなく武田領へ侵攻させ、武節城・光明城・諏訪原城などを次々と攻略していきます。

また、織田信長もまた、秋山虎繁が入っていた岩村城を攻略するなどして、武田領への侵攻を開始します。

以上のように長篠設楽原での敗戦後に次々と領土を侵食されていった武田勝頼でしたが、上杉謙信との和睦を成立させたことで息を吹き返していくこととなるのですが、長くなりますので以降の話は別稿で。