室町幕府が滅亡することとなった戦いをご存知ですか。

室町幕府最後の将軍足利義昭は、元亀4年(1573年)に2回も織田信長と戦い、遂に敗れて室町幕府が滅亡します。

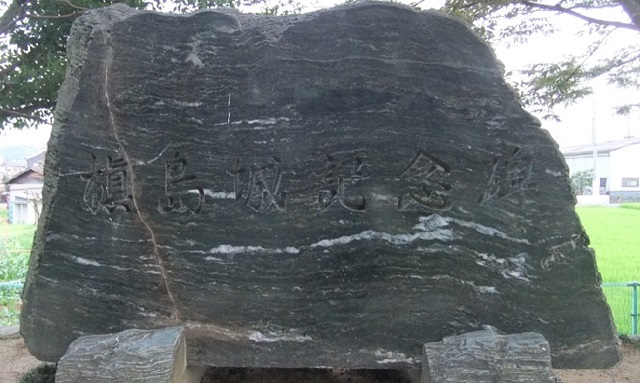

この室町幕府滅亡に至った最後の戦いが槇島城の戦いです。

槇島城の遺構がほとんど残っていないこと、市街地がから離れているため土地勘が薄い人が多いこと、近くにあった巨椋池が埋め立てられて当時とは地形が異なっていることなどから、室町幕府という一大勢力がなくなった戦いであるにもかかわらず知名度が低く、マイナーすぎる評価を受けています。

本稿では、そんな歴史の闇に埋もれてしまいそうな大戦、槇島城の戦いについて簡単に見ていきましょう。 “【槇島城の戦い】足利義昭が追放され室町幕府が滅亡した戦い” の続きを読む

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)