赤松円心(あかまつえんしん)は、鎌倉時代から南北朝時代に活躍した武将です。出家前は、赤松則村(あかまつのりむら)と言いました。

赤松円心は、後醍醐天皇の皇子であった護良親王の呼びかけに呼応して挙兵し、足利尊氏と共に六波羅探題を攻略する武功を挙げたのですが、鎌倉幕府を滅亡させた後は後醍醐天皇に冷遇されたため、同じ境遇となった足利尊氏と共に建武政権打倒のために立ち上がり、これを果たして赤松家躍進の礎を築いた人物です。 “【赤松円心(赤松則村)】赤松家躍進のきっかけとなった播磨守護” の続きを読む

赤松円心(あかまつえんしん)は、鎌倉時代から南北朝時代に活躍した武将です。出家前は、赤松則村(あかまつのりむら)と言いました。

赤松円心は、後醍醐天皇の皇子であった護良親王の呼びかけに呼応して挙兵し、足利尊氏と共に六波羅探題を攻略する武功を挙げたのですが、鎌倉幕府を滅亡させた後は後醍醐天皇に冷遇されたため、同じ境遇となった足利尊氏と共に建武政権打倒のために立ち上がり、これを果たして赤松家躍進の礎を築いた人物です。 “【赤松円心(赤松則村)】赤松家躍進のきっかけとなった播磨守護” の続きを読む

蹴上インクライン(けあげインクライン)は、かつて琵琶湖疏水におけるよる舟運ルートの一区間を担っていた傾斜鉄道です。

明治維新後の東京奠都により衰退した京都の活力を取り戻すために、大津と京都を結ぶ琵琶湖疏水事業が行われたのですが、琵琶湖疏水が基本的にはほとんど水位差がない平坦な水路であったために舟運用水路としても利用されることとなりました。

もっとも、水路区間中で、蹴上船溜から南禅船溜までの区間のみ長さ約640mで約36mもの水位差が発生しており、ここが水運のネックとなりました。

この36mの高低差を船が行き来できるよう、明治24年(1891年)、船を台車に乗せてケーブルカーの原理で傾斜路を上下させる構造にて敷設されたのが蹴上インクライン(傾斜鉄道)です。 “【蹴上インクライン】舟、山に登るの奇観と言われた傾斜鉄道” の続きを読む

本稿のアイキャッチ画像としている騎馬武者像を見たことがありますか。

髻の解けた髪が乱れた上に残ったわずかな矢のうちの一本は折れているにもかかわらず、口を力強く閉じ前方を鋭く見据えて、大太刀を抜き身で担ぎながら黒毛馬に乗って駆ける張り詰めた緊張感を漂わせる武者の姿が描かれています。

かつての歴史教科書などでは、この躍動感にあふれた武者は、室町幕府初代将軍である足利尊氏であるとされていました。

筆者も学生時代にそのように習いました。

もっとも、この騎馬武者像が足利尊氏像であるとする見解に対しては、有力な反対説が存在しています。

本稿では、必ずしも明らかとなっていない騎馬武者像の像主についての学説を紹介したいと思います。 “【伝足利尊氏像の像主は誰?】” の続きを読む

後嵯峨天皇(ごさがてんのう)は、承久の乱で鎌倉幕府に敗れて失脚した後鳥羽上皇・順徳上皇系の天皇に代わり、同戦で中立の立場をとったことにより後に鎌倉幕府の後押しを受けて即位した土御門上皇系の天皇です。

承久の乱の後に即位した天皇ですので、完全に鎌倉幕府の影響下にあります。

この後嵯峨天皇が、死去に際して自身の後継者となる治天の君を誰にするか指名しなかったために、後深草上皇と亀山天皇との間で治天の君の座を巡って争われることとなり、このことが後に日本全国を2つに割った南北朝大乱の原因となっていきます。 “【第88代・後嵯峨天皇】鎌倉幕府に忖度して天皇家分裂をもたらした天皇” の続きを読む

金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)は、浄土宗開祖である法然が比叡山延暦寺を下り最初に庵を結んだ場所に開かれた浄土宗の大本山寺院です。

比叡山を下りて石に腰かけた際に紫の雲が立ち上って大空を覆い光明が差したという逸話から山号を紫雲山、寺号を光明寺(後に光厳天皇から金戒の二字を賜ったことにより金戒光明寺)といいます。

浄土宗始まりの地として重要な寺であり、浄土宗の七大本山の1つ、かつ京都四箇本山(他に知恩院、百万遍知恩寺、清浄華院)の1つに数えられています。

以上のとおり、浄土宗の始まりの地として重要な寺ではあるのですが、その後、江戸幕府によって要塞化され、幕末期に京都守護職が置かれた場所としても有名です。

そのため、金戒光明寺は、創建された鎌倉期、要塞に改造された江戸時代初期、京都守護職が置かれた幕末期にちなんだ時代の異なる歴史が混在する寺ですので、これらの時代背景を意識して観光いただければより一層楽しめると思います。

本稿では、金戒光明寺について、この時代背景に意識しつつ簡単に説明していきたいと思います。 “【金戒光明寺】法然が開き江戸幕府が城塞化した浄土宗大本山” の続きを読む

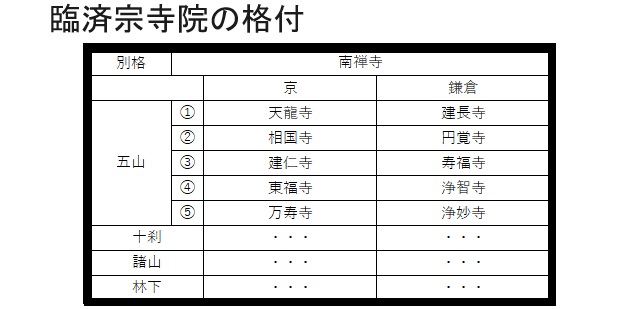

南禅寺(なんぜんじ)は、京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗南禅寺派の大本山であり、臨済宗寺院である京都五山・鎌倉五山の上に置かれる別格扱いの寺院として日本の全ての禅寺の中で最も高い格式を持つとされています。

もっとも、南禅寺が五山之上という別格扱いにされた理由は、宗教的な理由ではなく、後醍醐天皇の政治的思惑と足利義満のわがままによるものです。

本稿では、南禅寺が五山之上に位置することに至った経緯・理由について簡単に説明します。 “【南禅寺が五山之上という別格扱いにされている理由】” の続きを読む

荒木村重(あらきむらしげ)は、摂津国の有力国人の池田家に仕える武士の子として生まれ、後に織田信長に下った上で池田家を乗っ取り摂津国全域を支配するに至った戦国武将です。

その才覚を高く評価されて織田政権下で重用されながら、織田信長に反旗を翻し敗れ全てを失った武将でもあります。

また、織田信長との戦いでは、妻を残して居城であった有岡城から脱出しこれを見殺しにしたため、後世すこぶる評判の悪い人物でもあります。

本稿では、その後に茶人として生き、利休十哲の1人にもなった波乱万丈の戦国大名・荒木村重の生涯について簡単に紹介していきたいと思います。 “【荒木村重】下剋上を果たして摂津国全域を支配した戦国大名” の続きを読む

高屋築山古墳(たかやつきやまこふん)は、宮内庁によって安閑天皇陵に治定されている古市古墳群の最南端にある前方後円墳です。

学術的に見ると高屋築山古墳=安閑天皇陵とする点については疑問も残るのですが、そのことよりも戦国時代に河内守護畠山家の居城となった高屋城の主郭に転用されたことで有名です。

本稿では、この安閑天皇陵(高屋築山古墳)について、簡単に説明していきたいと思います。 “【安閑天皇陵(高屋築山古墳)】高屋城の主郭に転用された天皇陵” の続きを読む

豊国廟(ほうこくびょう)は、豊国神社の境外地となった京都市東山区今熊野北日吉町にある豊臣秀吉のお墓です。

麓から563段の石段を登った阿弥陀ヶ峰の山頂に建てられた石造五輪塔として祀られています。

後の天下人となった徳川家康が久能山(後に日光)に葬られたことと比較すると、一見、質素かつマイナーであるかのように感じますが、その理由は、徳川家康が豊臣家滅亡後に行った豊臣家の痕跡抹消政策によるものです。

本稿では、豊臣家と徳川家の勢力争いをからめつつ豊臣秀吉の墓である豊国廟について簡単に説明したいと思います。 “【豊国廟】563段の石段の先にある豊臣秀吉の墓” の続きを読む

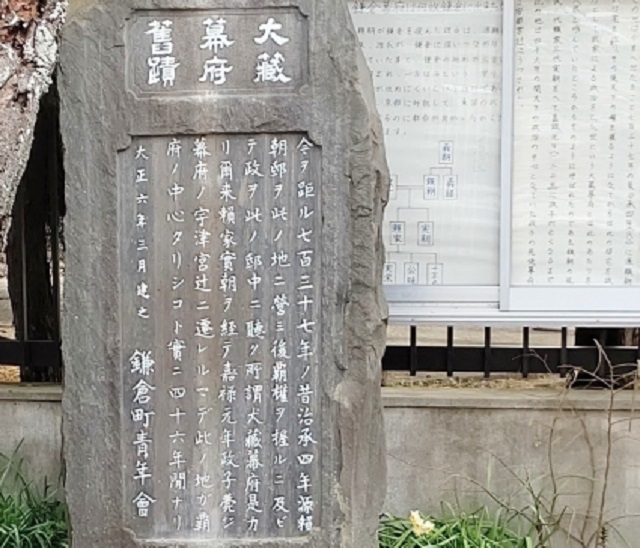

日本最初の武家政権として誰もが知っている鎌倉幕府ですが、その成立時期については諸説あります。

その理由は、事実認識の違いというわけではなく、鎌倉幕府が段階的に成立していったため、どの段階に達したことをもって幕府成立といえるかの判断が人によって異なるためです。

具体的に言うと、鎌倉幕府が元々何も持たなかった流人の源頼朝が伊豆国で挙兵して鎌倉に関東に影響を及ぼす私的武装団を組織し(1180年)、この武装団が公的に容認され(1183年閏10月)、武装団による関東支配権が認容され(1185年)、その支配権が東北に及び(1190年)、武装団の長である源頼朝が右大将に任命され(1190年11月)、恒久的な諸国守護権が認められ(1191年3月)、長である源頼朝が征夷大将軍に任命され(1192年7月)、朝廷までも事実上の支配下に置く(1221年7月)という成立過程を経ているため、どの段階をもって武家政権の成立=鎌倉幕府成立といえるかについての認識が人によって異なるからです。

本稿では、前記鎌倉幕府の成立過程を簡単に紹介していきますので、どの段階をもって鎌倉幕府が成立したと言えるかについて考えてみていただければ幸いです。 “【鎌倉幕府成立時期はいつなのか?】初の武家政権の段階的な成立過程について” の続きを読む