小早川秀秋(こばやかわひであき)は、豊臣秀吉の正室「おね」の兄の5男として生まれた豊臣秀吉の義甥です。

幼くして豊臣秀吉・おねの養子となり、子宝に恵まれなかった豊臣秀吉の後継者候補として大事に育てられたのですが、文禄2年(1593年)8月3日に豊臣秀吉の子である豊臣秀頼が誕生したことにより人生が一変するという数奇な人生を歩んだ人物です。

それまでの後継者候補の立場から、新たに正当後継者となった豊臣秀頼の地位を脅かす可能性のある人物として邪魔者扱いされた上、他家(小早川家)に養子に出されてしまった上、その後も、豊臣家から冷遇されたことが、有名な関ヶ原の戦いでの寝返りに繋がっています。

寝返りにより東軍勝利の契機を作ったため、戦後に備前国岡山藩51万石を有することとなったものの、幼い頃からの飲酒によって体を壊し、21歳の若さで死去し、牽制を誇った小早川家を改易させています。

【目次(タップ可)】

小早川秀秋の出自

出生(1582年)

小早川秀秋は、天正10年(1582年)、木下家定(豊臣秀吉の正室・おね=高台院)の兄)の5男として、当時の羽柴家の本領であった近江国長浜で生まれます。

母は杉原家次の娘である「あこ」(雲照院)であり、幼名は辰之助といいました。

なお、この後、木下辰之助→木下秀俊→羽柴秀俊→小早川秀秋→小早川秀詮と改名していくのですが、本項では便宜上、小早川秀秋の表記で統一します。

羽柴秀吉の養子となる(1585年)

5男であったために家を継ぐ可能性がなかった小早川秀秋は、天正13年(1585年)、子がなかった羽柴秀吉・おね(北政所)夫妻に引き取られ、その養子となります。

そのため、小早川秀秋は、以降、おねの養育の下で、秀吉子飼いの大名の人質などと共に成長していきます。

元服(1589年)

天正17年(1589年)5月27日に養父・豊臣秀吉に嫡男である鶴松(幼名「棄」)が誕生すると、その補佐人となるべく教育されることとなります。

後継の一族の年長者として、同年、当時わずか7歳であった小早川秀秋は元服させられることとなり、「木下秀俊」を名乗ります。

その後、九州征伐の論功行賞で不満を訴えて改易された羽柴秀勝の知行地であった丹波亀山10万石が豊臣秀長を経て小早川秀秋に与えられ、小早川秀秋は幼くして大大名となります。

次席継承権保持者になる(1591年)

鶴松の後ろ盾となるべく育てられた小早川秀秋でしたが、天正19年(1591年)8月5日に鶴松が数え3つで死去したため、数少ない一門衆として豊臣政権内で重用されていくようになります。

嫡子を失った豊臣秀吉は、同年11月(時期については諸説あり)に豊臣秀次を養嗣子とし、その後、関白職を辞して、豊臣秀次に統治権を委譲した上で、武家関白制の世襲のために動き始めます(その前提として、豊臣秀次は、同年11月28日に権大納言・同年12月4日に内大臣に任ぜられるなど、破格の出世を遂げていきます。)。

また、小早川秀秋もまた、豊臣秀次に次ぐ豊臣家の継承権保持者として、天正19年(1591年)までに豊臣姓が与えられると共に、文禄元年(1592年)に従三位・権中納言兼左衛門督に叙任することとなります。なお、このときに任じられた左衛門督の唐名である「執金吾」にちなんで、別名「金吾中納言」とも呼ばれるようになりました。

丹波亀山城主であり権中納言でもあった小早川秀秋は、「丹波中納言」と呼ばれ、豊臣政権に取り入ろうとする全国の大名から接待攻勢を受けることとなります。

当然ですが、10歳前後の子供に全国の大名を捌く力などあるはずがなく、接待攻勢の結果、小早川秀秋は幼くして酒の味を覚えてしまいます。

その結果、蹴鞠や舞など芸道に才を見せ、貧者に施しをするなど優しさを持った少年であったといわれる小早川秀秋が、深酒の上で乱暴をしたり、保護者であったおね(高台院)などから500両にも及ぶ莫大な借財をするような問題行動を見せるようになったと言われています。

小早川家の養子となる

後継者候補から外される(1593年)

ところが、豊臣政権の中枢を担うはずだった小早川秀秋に、突然の不幸が訪れます。

文禄2年(1593年)8月3日、豊臣秀吉の子として、豊臣秀頼が誕生したのです。

我が子が生まれるとその子に家を継がせたいと考えるのが親心です。

豊臣秀吉も同じように考えます。

豊臣秀次に豊臣政権を継がせ小早川秀秋にこれを補佐させるというそれまでの構想は、豊臣秀頼の人生にとって障害でしかありません。

そこで、豊臣秀吉は、豊臣秀頼の生涯の邪魔者となりうる豊臣秀次・小早川秀秋の排除に取り掛かります。

まずは、小早川秀秋の追放から始めます。

小早川隆景の養子となる(1594年)

西国の大大名であった毛利家では、当主の毛利輝元がなかなか子宝に恵まれなかったため、天正13年(1585年)、後の内紛防止策として穂井田元清(毛利輝元の叔父)の次男として穂井田家の嫡男となっていた穂井田宮松丸(後の毛利秀元・毛利輝元の従兄弟)を毛利輝元に男子が生まれた場合には廃嫡して分家するという条件の下で養子としていました。

豊臣秀吉は、厄介者となった小早川秀秋を豊臣政権から追い出すと共に、そのことを利用して西国の大大名である毛利家を乗っ取ってしまおうと考えたのです。

豊臣秀吉は、文禄2年(1593年)、毛利輝元に対して羽柴秀俊(後の小早川秀秋)を養子として貰い受けてもらえないかと提案をします。

この提案を受け、毛利宗家は騒然となります。

豊臣秀吉による毛利宗家乗っ取り目的の提案であることは明らかなのですが、天下人となった豊臣秀吉の提案を無下に断ることもできなかったからです。

困った毛利家では対応が協議され、毛利宗家の乗っ取りの危機を防止するべく、毛利家重臣である小早川隆景が、豊臣秀吉に対して羽柴秀俊を毛利宗家ではなく小早川家で貰い受けたいと願い出ることとしたのです。

この提案は毛利家乗っ取り策の妨害を意味するのですが、豊臣秀吉としても、中国大返しのときからの恩がある小早川隆景の申し出を断ることが出来ませんでした。

そのため、豊臣秀吉としても、この小早川隆景の申し出で手打ちとすることとし、その結果、文禄3年(1594年)、羽柴秀俊が毛利輝元ではなく小早川隆景の養子となりました。

なお、小早川隆景が、従三位・権中納言兼左衛門督である小早川秀秋の養父となるためには、これよりも高い官位である必要があるため、この養子縁組に際して小早川隆景もまた中納言に叙任して清華家入りをしています。

また、小早川家への養子縁組に際し、毛利家当主である毛利輝元の養女である古満姫(長寿院・宍戸元秀次女)を室にもらい受けています。

丹波亀山領10万石改易(1595年)

こうして小早川秀秋を豊臣政権から追い出した豊臣秀吉は、続けて、文禄4年(1595年)に豊臣秀次に謀反の疑いをかけてこれを切腹させてしまいます(秀次事件)。

豊臣秀吉は、この秀次事件に連座して小早川秀秋が領していた丹波亀山領10万石を没収し、小早川秀秋の無力化まで推し進めます。

こうして、豊臣政権内に、豊臣秀頼を脅かす一門衆がいなくなります。

なお、豊臣政権の中枢という立場から無一文の立場に追いやられてしまった小早川秀秋は、それまでに覚えてしまっていた酒に溺れていくようになります。

小早川家の家督を相続する(1595年)

文禄4年(1595年)、五大老の1人に任じられた小早川隆景が、小早川秀秋に家督を譲って隠居した結果、小早川秀秋は、小早川領30万7千石を相続する形で九州に下ります(小早川隆景は、一旦筑前国名島城に入った後、譜代家臣団を連れて備後国三原で隠居します。)

そして、慶長2年(1597年)6月12日に小早川隆景が死去すると、三原に移った小早川家譜代家臣団は毛利氏本家に帰参し、小早川秀秋は豊臣秀吉の付家老であった山口宗永らによって補佐されることとなりました。

これにより、毛利家は、それまでの両川体制(吉川・小早川)が終了し、その役割を吉川広家と毛利秀元が引き継ぐこととなります。

豊臣秀吉による減封転封

小早川秀秋へ改名

豊臣秀吉による朝鮮出兵が始まると、小早川秀秋の付家老である山口宗永が、朝鮮への兵站拠点にしようとして博多の町への統制を強化して町衆を圧迫したため、小早川家は島井宗実らからの反発を買います。

その後、2度目の朝鮮出兵となる慶長の役では、若くして総大将を任され、慶長2年(1597年)2月に朝鮮半島に渡海して釜山浦に上陸します。

なお、小早川秀秋は、慶長の役のための朝鮮在陣中に、その名乗りを小早川「秀俊」から小早川「秀秋」に改めています。

慶長の役での失態

その血筋から慶長の役の総大将を務めることとなった小早川秀秋でしたが、若く経験が乏しいこともあって満足な作戦行動を展開させることは困難でした。

その結果、詳細は不明ですが、石田三成から日本にいた豊臣秀吉に対し、小早川秀秋の失態の報告がなされます。

減封・越前転封

小早川秀秋の問題点を聞かされた豊臣秀吉は、何度も小早川秀秋に帰国命令を出すのですが、失態だけを残して帰国するわけにもいかないと考えた小早川秀秋はこの命令に従わずに朝鮮に残り続けます。

なお、同年12月23日から慶長3年(1598年)1月4日にかけて行われた蔚山城の戦いに参加したともいわれるのですが(「朝鮮物語」寛文12年/1672年)、黒田家文書所収の蔚山城の戦いの陣立書(慶長三年正月朔日付早川長政竹中隆重連署陣触写)には小早川秀秋の名は記されていないなど、一次史料に小早川秀秋の参戦を裏付けるもの見つかっていないため、実際の参戦の有無は不明です。

その後、慶長3年(1598年)1月29日、釜山の守備兵として500人ほどの残留部隊を寺沢広高に預け、小早川秀秋はようやく帰国の途につきます。

帰国した小早川秀秋は、再三の帰国要請を無視していたことを責められ、豊臣秀吉から越前国北ノ庄15万石への減封転封を命じられます(この減封転封は、小早川秀秋の行動に対する懲罰であると解されている一方で、長期化する朝鮮出兵の兵站拠点として博多を擁する筑前国を豊臣秀吉が直轄支配したかったからとも考えられており、小早川秀秋転封の結果として太閤蔵入地となった筑前国の旧小早川領は、石田三成と浅野長政が代官となってその統治を引き継いでいます。)。

大幅な減封処分となった小早川家では、それまでの家臣団を維持することができなくなり、多くの家臣を解雇するなどしたため、小早川隆景以来の旧小早川家家臣であった高尾又兵衛や神保源右衛門らは、代官として派遣された石田三成の家臣として吸収されるなどしています。

また、付家老として小早川秀秋を補佐してきた山口宗永は、小早川秀秋との折り合いが悪かったため、小早川家を離れて豊臣秀吉の直臣に戻って加賀大聖寺城主となっています。

徳川家康の取りなしで筑前復領

慶長3年(1598年)8月18日、天下人となった豊臣秀吉が死亡すると、徳川家康が天下取りに向かって動き出します。

野心を隠さなくなった徳川家康は、各大名と縁戚関係を結ぶなどして味方となりそうな各大名の取り込みを始めます。

このとき、徳川家康は、小早川秀秋の取り込みをも図り、慶長4年(1599年)2月5日付で五大老連署の知行宛行状が発行することにより筑前・筑後に復領させてて恩を売っています。

この結果、旧領に復帰した小早川秀秋は、旧領統治の円滑化のため、博多町衆の意向を受けて山口宗永によって否定されていた博多への「守護不入」復活を約束するなどしています。

関ヶ原の戦いでの裏切り

西軍主力として参戦

豊臣秀吉の死後、姻戚関係を結んだり、武力によって服従を強いたりしながら各大名を取り込んでいきます。

また、敵対する大名に対しては、因縁をつけて取り潰すことを計画します。

徳川家康は、同じく豊臣政権で五大老の一員を担っていた上杉景勝に対して謀反の疑いありとし、その釈明をするために上洛するよう求めるとの形式で徳川家康への臣従を迫ったのですが、上杉景勝は、有名な「直江状」を送り付けて徳川家康の提案をはねつけます。

直江状を見た徳川家康は激怒し、会津征伐の兵を興して大坂を離れます(このとき、小早川秀秋は、会津征伐に向かう徳川家康の下に家臣である稲葉正成・平岡頼勝を遣わして徳川家康方に与することを約し、その対価として筑前・筑後に加えて播磨一国と近江国内に10万石を与えることが約束されています。寛政重修諸家譜)。

大坂を離れた徳川家康が大坂を離れたことにより、その影響力が失われたと判断した反徳川家康派の大名は勢い付き、徳川家康と入れ替わる形で、慶長5年(1600年)7月19日、前田玄以、増田長盛、長束正家の三奉行の要請の下で、毛利輝元を大坂城に迎え入れます。

毛利家の助力を得た石田三成は、毛利輝元を総大将・石田三成を実質的指揮官とする対徳川家康連合軍が組織し、三奉行連署からなる家康の罪状13か条を書き連ねた弾劾状(内府ちがいの条々)を記して諸大名に発送すると共に、このとき集まった兵を率いて挙兵し、東に向かって進軍していきます(最初の目的地は、鳥居元忠が守る伏見城でした。)。

こうして、反徳川家康派と、親徳川家康派とが分かれて争う形が出来上がり、さらにこの争いが全国に波及していきます。

この情勢を見た小早川秀秋は、それまで豊臣政権で虐げられてきたこと、慶長の役の際に石田三成の密告により減封移封とされたことされたこと、徳川家康のとりなしで旧領復帰に至ったことなどの過去に鑑みて、西軍(石田三成方)ではなく東軍(徳川家康方)に与することとし、伏見城に籠った鳥居元忠に宛てて使者を遣わして東軍への合流と伏見城への入城を申し出たのですが、鳥居元忠に拒絶されます。

こうなると、小早川秀秋は、対徳川家康のために集まった諸将の中で公然と東軍に付き従う意思を表明することができず、渋々ながらも西軍に属して慶長5年(1600年)7月18日から始まる伏見城攻めに参加することとなります。

伊勢方面侵攻作戦から離脱

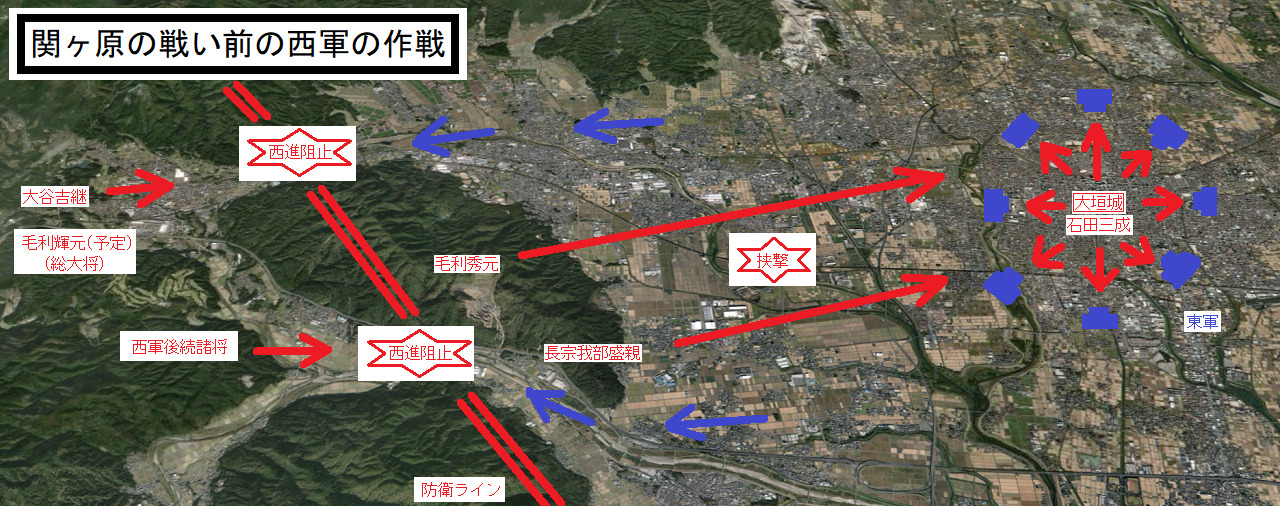

慶長5年(1600年)8月1日に伏見城が陥落して西軍の手に落ちると、西軍は、先行して大垣城に入った石田三成との合流を目指し、丹後方面・越前加賀方面・伊勢方面を平定するための同時侵攻を開始します。

このときの西軍の作戦は、石田三成らが大垣城に入って東軍の攻撃を凌ぎ、城を包囲する東軍をその外に布陣した西軍兵と大垣城兵とで挟撃して殲滅するというものでしたので、石田三成が大垣城に入り、丹後方面・越前加賀方面・伊勢方面から西軍諸将が大垣城に向かうという状況にありました。

そして、毛利秀元・吉川広家・安国寺恵瓊・長宗我部盛親・鍋島勝茂・長束正家らが率いる3万人が、旧東海道交通の要衝地であった伊勢国を確保するために伊勢方面に向かって進軍を始めます。

このとき、毛利家の一翼を担う立場であるはずの小早川秀秋もまた、石田三成から安濃津城へ向かうよう命じられたのですが、この後に勝手に戦線を離れ、近江国や伊勢国で鷹狩りなどをするなどして過ごします。

東軍に与することを約束していた小早川秀秋は、その旨を本戦の開始前には黒田長政を通じて徳川家康に伝えられており、黒田長政からは大久保猪之助が、徳川家康からは奥平貞治が目付として派遣されます。

他方、西軍の動きも順調であったため、東軍と西軍のいずれの陣営が有利なのかについて探っていたものと考えられます。

松尾山城に布陣(1600年9月14日)

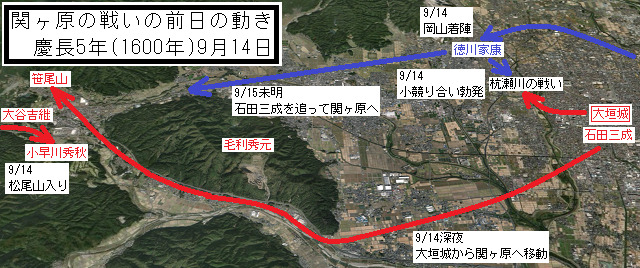

その後、西軍諸将が、続々と大垣城方面に向かって終結をし始めます。

具体的には、慶長5年(1600年)9月3日、北陸方面から与力大名を連れた大谷義継隊が関ヶ原に到着し関ヶ原の西のはずれに位置する山中村(東山道上の要衝地)に陣所を構築します。

これは、東軍が東山道(中山道)を通って近江国に向かうことが想定される東軍の動きを、大谷吉継隊で封じるための布陣であり、いわゆる東軍の足止めのための布陣です。

また、同年9月7日、伊勢国から北上してきた毛利軍が関ヶ原に到着し、南宮山に散開して布陣します。

これは、大谷吉継隊が関ヶ原付近で東軍を足止めすると共に東軍に大垣城を攻めさせ、関ヶ原において、大谷吉継隊(山中村)・毛利軍(南宮山)・石田三成軍(大垣城)で囲んで殲滅するという作戦に基づくものでした。

なお、このとき、別途、総大将となる予定の毛利輝元の陣とするために、関ヶ原の南西にある標高293m・比高190mの江濃の境城である松尾山城(曲輪、堀切、土塁などで構築された本格的な山城)が準備され、伊藤盛正がこれを預かっていました。

もっとも、毛利輝元が大阪城から動かなかったため、同年9月14日、1万5000人(8000人とする説あり)の軍勢を率いた小早川秀秋が伊藤盛正を追い出して松尾山に布陣してしまいます。

このときの小早川秀秋の動きは極めて不自然なものであったため、西軍諸将に、小早川秀秋が東軍に内応しているのではないかとの疑問が持たれます。

そこで、小早川秀秋の動きをけん制するために、大谷吉継の与力大名であった戸田重政・平塚為広・木下頼継・赤座直保・小川祐忠・朽木元綱・脇坂安治らが、東軍と小早川秀秋の双方をけん制できる位置に展開させ、大谷吉継の陣も松尾山城に向かって構築されました。

以上のとおりの経過を経て大垣城の戦いが始まろうとしたところで事態が大きく動きます。

両軍の布陣

慶長5年(1600年)9月14日夜、大垣城に籠城する予定であった石田三成らが、守備兵として福原長堯以下7500人を残して主力を関ヶ原へ移動させたのです。このとき石田三成が突然当初の予定を変更した理由については、東軍本隊が到着して兵の士気低下が止まらなかった可能性や、小早川秀秋に不審な動きがあり退路を断たれる可能性があることを危惧した可能性などが考えられるのですが、正確な理由は不明です。

いずれにせよ、石田三成の突然の移動は野戦での決着を意味しますので、城攻めが必ずしも得意と言えない徳川家康にとっても望むところですので、徳川家康は、大垣城に対する対応を水野勝成に任せ、自らは軍を率いて石田三成の後を追って関ヶ原に向かっていきます。

大垣城を出て関ヶ原に移動した西軍主力部隊は、慶長5年(1600年)午前4時頃までに石田三成隊が笹尾山に、島津義弘隊・宇喜多秀家隊・小西行長隊らがそれぞれ天満山付近に布陣します。

また、前記のとおり、このときまでに南宮山には毛利秀元隊が、松尾山には小早川秀秋隊が、藤川台には大谷吉継隊が既に布陣していたため、大垣城から移動してきた部隊の布陣により西軍の全ての部隊の布陣が完了します。

他方、大垣城を出た西軍主力を追って関ヶ原に向かった東軍もまた、少し遅れて関ヶ原に到着します。

.jpg)

慶長5年(1600年)9月午前5時頃には徳川家康本隊が桃配山に陣を敷き、同日午前6時頃に関ヶ原の戦いの全軍の布陣が完了します。

問鉄砲の真偽

両軍の布陣が完了した直後は、前日の雨が影響したのか、関ヶ原一体に深い霧が立ち込めていて視界は僅かに十五間(30m)程度であったとされ(慶長記)、両軍は日が昇り霧が晴れるのを待つこととなりました。

そして、同日午前8時頃になってようやく霧が晴れていったことにより、両軍の布陣が明らかとなり、天下分け目の大戦が始まります。

東軍に寝返ることを約束していた小早川秀秋でしたが、午前中の戦いを西軍が有利に戦いを進めていたため、小早川秀秋は寝返りを決めかね、戦局を傍観し続けていました。

寝返りを約束していたにもかかわらず一向に動かない小早川秀秋に対し、徳川家康が苛立ち、行動を促すために小早川秀秋の陣に向かって鉄砲を撃ちかけたという説が半ば定説化しています(問鉄砲)。

もっとも、この問鉄砲があった事実を示す一次資料は存在しておらず、また近年の研究では、小早川秀秋の裏切りは関ヶ原の戦いの開戦直後であったとする説が有力であることから、その真偽には強い疑問があります。

関ヶ原の戦いの決着

寝返りの時期やそこに至る経緯には諸説あるものの、結果として、小早川秀秋が松尾山を下り、西軍の大谷吉継の陣へ攻めかかります。

大軍の小早川秀秋隊の総攻撃を受けた大谷吉継隊は、必死に防戦したのですが、小早川秀秋の離反に呼応した脇坂安治・朽木元綱・小川祐忠・赤座直保らが続けて離反したため、支えきれずに壊滅します。

この結果、西軍が総崩れとなり、関ヶ原の戦いの戦いが東軍勝利で終わります。

関ヶ原の戦いに敗れた石田三成は、大坂城を目指し伊吹山中へ逃亡したため、翌日以降に石田三成の捜索が行われます。

このとき、小早川秀秋は、石田三成の居城であった佐和山城攻めに向かいます。

小早川秀秋の最期

備前岡山藩立藩(1601年)

また、関ヶ原の戦いの後に行われた論功行賞により、小早川秀秋は、西軍に与して改易された宇喜多秀家領であった備前・美作・備中東半一帯51万石を与えられて筑前国から移封し、備前岡山藩を立藩します。

また、関ヶ原の戦い後、小早川秀秋は、名乗りを小早川「秀秋」から小早川「秀詮」へ改めます。

なお、小早川秀秋は、このときの移封に際し、前領の筑前国より年貢を持ち去るというトラブルを起こしています。

移封により岡山城に入った小早川秀秋は、家臣団の知行割当てや寺社寄進領の安堵などを行う一方で、伊岐遠江守・林長吉ら側近勢力の拡充を図ります。

他方、新たに側近層が台頭してきた反面、旧来の小早川家臣団との対立が生まれ、慶長6年(1601年)には長年家老職を勤めた重臣・稲葉正成が出奔する事態に至っています。

小早川秀秋死去(1602年10月18日)

関ヶ原の戦いが勃発した頃には、幼い頃から続いていた過度の飲酒により小早川秀秋の体調は悪化しており、慶長6年(1601年)7月には、黄疸・内傷付飲食(飲食の不摂生による内臓の疾患)・消渇(糖尿病)・みぞおちあたりのしこり・舌が黒く尿が赤くなる・食欲不振・酒を飲むと吐くなどの症状に悩まされ、治療を受けていたとされています(曲直瀬玄朔著「医学天正記」)。

以上の症状から、肝硬変をも患っていたとも考えられています。

その後も、小早川秀秋の体調は芳しいものではなく、上方から帰国の途上で行った鷹狩の最中に体調を崩して倒れ、慶長7年(1602年)10月18日に21歳の若さで急死しました。

それまでの病歴から、その死因は、酒色(アルコール依存症)による内臓疾患と考えられています。

余談ですが、関ヶ原の戦いの際に大谷吉継が小早川秀秋の陣に向かって「人面獣心なり、三年の間に祟りをなさん」と叫んで切腹したため、その後小早川秀秋は大谷吉継の亡霊に悩まされることとなって精神を病んだ小早川秀秋が狂乱の後に死亡したとする逸話も創作されています(宮川忍斎著「関原軍記大成」正徳3年/1713年)。

小早川家改易

小早川秀秋が無嗣子で没したため、小早川家は無嗣改易とされます。

これは、徳川政権初の無嗣改易でした。

小早川家の改易により、その家臣団もまた職を失ったのですが、関ヶ原の戦いでの裏切りが卑怯であると評価されていたため仕官先を見つけるのに苦労したと伝えられています。

なお、東京国立博物館に小早川秀秋所用と伝わる「猩々緋羅紗地違い鎌模様陣羽織(しょうじょうひらしゃじちがいがまもようじんばおり)」が所蔵されています。