現在の日本の首都は東京都(正確には東京奠都がなされていますので京都もまた首都であるはずです。)です。

延暦13年(794年)の平安京遷都後は1000年以上も同じ場所に置かれていたためにあまり知られていませんが、それまでは天皇の代替わり毎に(場合によっては同一天皇の代に複数回)に都の場所が移転していたため、歴史的に見ると日本ではこれまで相当数の遷都が行われてきました。

本稿では、日本において遷都が繰り返されてきた理由を説明し、その経緯を一覧化して列挙していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

遷都が繰り返された理由

神話の時代から中国に朝貢して冊封を受けていた倭国と呼ばれた頃までの古代日本における都とは、ときの王(大王)の邸宅である宮を意味しており、その周囲に設けられた皇族・有力豪族の邸宅と、さらにその周囲に点在する庶民の家が集まることにより構成されていました。

そのため、倭時代の古代日本における遷都とは、世代交代による単なる王の邸宅(王宮)の変更に過ぎず、王の継承がある度に王宮の場所が移され(遷都)、新たな場所で政治機構を作り直すということが繰り返されてきました。

ここで問題となるのは、なぜ世代交代の際に前の王の邸宅を継続使用しなかったのかということです。

遷都というのは政治の中枢移転を意味することから短い期間で遷都を繰り返せば不経済であり、新たに王の邸宅(王宮)を移さずとも、前の王の邸宅に次の王が引っ越せば済むはずです。

実際、中国などでは王の交代によって前の王の統治構造を引き継ぐ際に王宮が移転することはありません。

では、なぜ古代日本においては短い期間で遷都が繰り返されたのでしょうか。

それは、死の穢れから逃れるためです。

かつての日本では、死は恐怖の対象であり、死体は死穢に染まっている上にその穢れが伝染する性質のものであると考えていました。なお、この考えは、かつて日本における死者の埋葬方法が風葬(人が亡くなった場合、そのまま市中に遺体を野晒しにして風化を待つ方法)によって見送るというのが一般的であったことも強く影響していると考えます。

そして、死の穢れは能力・身分の高い者ほど強く発現すると考えられており、最高権力者である王(大王・後の天皇)の死による穢れは、その周囲に広く伝播すると考えられました。

そこで、強い死の穢れから逃れるために、王の崩御の度にその者が治めていた都を捨て、新たな場所に移り住むことが必要と考え、国家レベルで遷都を繰り返してきたのです。

なお、前記のとおり、遷都が死の穢れを持ち越さないために行うものであるため、遷都前の都で利用されていた資材などを新しい都に移転させることなどはせず、遷都の度に新しい都を一から造り上げていきました。

この為政者の代替わりによる遷都は、日本以外で行われている例は見受けられず、日本独自の文化(神道の思想)に基づくものであると考えられています。

この考え方に基づく古代日本の都は王宮=宮だったのですが、第41代持統天皇治世に行われた藤原京遷都により一変されます。

このとき中国を模して恒久的な都の建設が試みられ、都城制(宮の外側に「京」を配する構造)と条坊制(京の街区を直線的な東西・南北道路で区分する構造)とを採用した恒久的な都としての藤原京が築かれ、この考え方が平城京→平安京と発展しながら引き継がれていって王(天皇)の交代があっても引き続き都を継続使用するという慣行となりました。

そのため、持統天皇以前(飛鳥浄御原宮まで)の都はあくまでも「宮」に過ぎないのですが、持統天皇以降の都は、宮を含む「京」となっているのが特徴です。

神話の時代の宮

| BC660年 | 神武天皇元年 | 畝傍橿原宮(畝火白檮原宮) | 奈良県橿原市 | 初代神武天皇 |

| BC581年 | 綏靖天皇元年 | 葛城高丘宮(葛城高岡宮) | 奈良県桜井市 | 第2代綏靖天皇 |

| BC549年 | 安寧天皇元年 | 片塩浮孔宮(片塩浮穴宮) | (3説あり) | 第3代安寧天皇 |

| BC510年 | 懿徳天皇元年 | 軽曲峡宮(軽之境岡宮) | 奈良県橿原市 | 第4代懿徳天皇 |

| BC475年 | 孝昭天皇元年 | 掖上池心宮(葛城掖上宮) | 奈良県御所市 | 第5代孝昭天皇 |

| BC392年 | 孝安天皇元年 | 室秋津島宮(葛城室之秋津島宮) | 奈良県御所市 | 第6代孝安天皇 |

| BC290年 | 孝霊天皇元年 | 黒田廬戸宮 | 奈良県磯城郡田原本町 | 第7代孝霊天皇 |

| BC214年 | 孝元天皇元年 | 軽境原宮(軽之堺原宮) | 奈良県橿原市 | 第8代孝元天皇 |

| BC157年 | 開化天皇元年 | 春日率川宮(春日之伊邪河宮) | 奈良市 | 第9代開化天皇 |

| BC97年 | 崇神天皇元年 | 磯城瑞籬宮(師木水垣宮) | 奈良県桜井市 | 第10代崇神天皇 |

| BC29年 | 垂仁天皇元年 | 纒向珠城宮(師木玉垣宮) | 奈良県桜井市 | 第11代垂仁天皇 |

| 71年 | 景行天皇元年 | 纒向日代宮 | 奈良県桜井市 | 第12代景行天皇 |

| 131年 | 成務天皇元年 | 志賀高穴穂宮 | 滋賀県大津市 | 第13代成務天皇 |

| 270年 | 応神天皇元年 | 磐余若桜宮(軽島之明宮・軽島豊明宮) | 奈良県橿原市 | 第15代応神天皇 |

古墳時代の宮

| 313年 | 仁徳天皇元年 | 難波高津宮 | 大阪市中央区 | 第16代仁徳天皇 |

| 400年 | 履中天皇元年 | 磐余稚桜宮 | 奈良県桜井市 | 第17代履中天皇 |

| 406年 | 反正天皇元年 | 丹比柴籬宮 | 大阪府松原市 | 第18代反正天皇 |

| 412年 | 允恭天皇元年 | 遠飛鳥宮 | 奈良県明日香村 | 第19代允恭天皇 |

| 454年 | 安康天皇元年 | 石上穴穂宮 | (3説あり) | 第20代安康天皇 |

| 456年 | 安康天皇3年 | 泊瀬朝倉宮 | 奈良県桜井市 | 第21代雄略天皇 |

| 480年 | 清寧天皇元年 | 磐余甕栗宮 | 奈良県橿原市 | 第22代清寧天皇 |

| 485年 | 顕宗天皇元年 | 近飛鳥八釣宮 | (2説あり) | 第23代顕宗天皇 |

| 488年 | 仁賢天皇元年 | 石上広高宮 | 奈良県天理市 | 第24代仁賢天皇 |

| 498年 | 武烈天皇元年 | 初瀬列城宮 | 奈良県桜井市 | 第25代武烈天皇 |

| 507年 | 継体天皇元年 | 樟葉宮 | 大阪府枚方市 | 第26代継体天皇 |

| 511年 | 継体天皇5年 | 筒城宮 | 京都府京田辺市 | |

| 518年 | 継体天皇12年 | 弟国宮 | 京都府長岡京市 | |

| 526年 | 継体天皇20年 | 磐余玉穂宮 | 奈良県桜井市 | |

| 531年 | 宣化天皇元年 | 匂金橋宮 | 奈良県橿原市 | 第28代宣化天皇 |

| 535年 | 宣化天皇4年 | 檜隈廬入野宮 | 奈良県桜井市 | |

| 540年 | 欽明天皇元年 | 磯城島金刺宮 | (諸説あり) | 第29代欽明天皇 |

| 572年 | 敏達天皇元年 | 百済大井宮 | (諸説あり) | 第30代敏達天皇 |

| 575年 | 敏達天皇4年 | 訳語田幸玉宮 | 奈良県桜井市 | |

| 586年 | 用明天皇元年 | 磐余池辺雙槻宮 | (諸説あり) | 第31代用明天皇 |

| 588年 | 崇峻天皇元年 | 倉梯柴垣宮 | (諸説あり) | 第32代崇峻天皇 |

前記のとおり、古墳時代までの都とは、倭国王の王宮(邸宅)であり、その近く臣下となっていた有力王族・豪族が集まることによって構成されていました。

そして、この時代はまだまだ統一的な国家意思形成がなされておらず、各有力者が自らの所有地を統治する構造となっておりいたため、各有力者によりその支配地域の政務が行われており、当然その統治機構は有力者一族の世襲構造となっていました(氏族制)。

飛鳥時代の宮→京

| 593年 | 推古天皇元年 | 豊浦宮 | 奈良県明日香村 | 第33代推古天皇 |

| 603年 | 推古天皇11年 | 小墾田宮 | 奈良県明日香村 | |

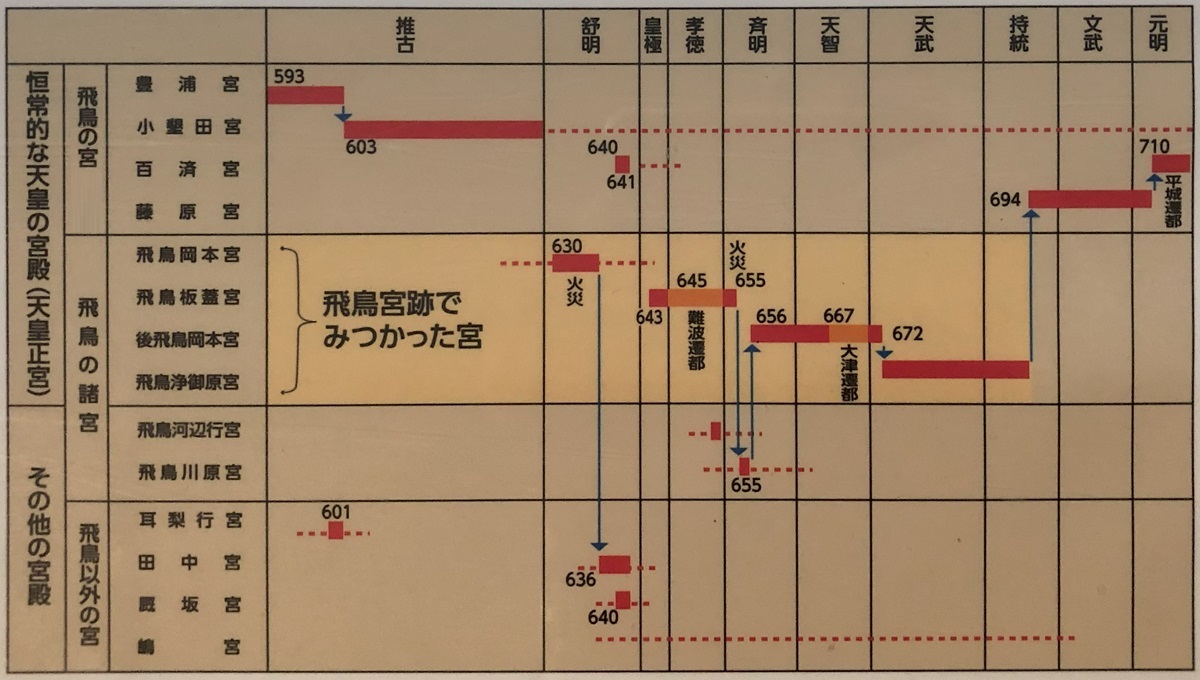

| 630年 | 舒明天皇2年 | 飛鳥岡本宮 | 奈良県明日香村 | 第34代舒明天皇 |

| 636年 | 舒明天8年 | 田中宮 | 奈良県橿原市 | |

| 640年 | 舒明天皇12年 | 厩坂宮 | 奈良県橿原市 | |

| 641年 | 舒明天皇13年 | 百済宮 | 奈良県橿原市?桜井市? | |

| 643年 | 皇極天皇2年 | 飛鳥板蓋宮 | 奈良県明日香村 | 第35代皇極天皇 |

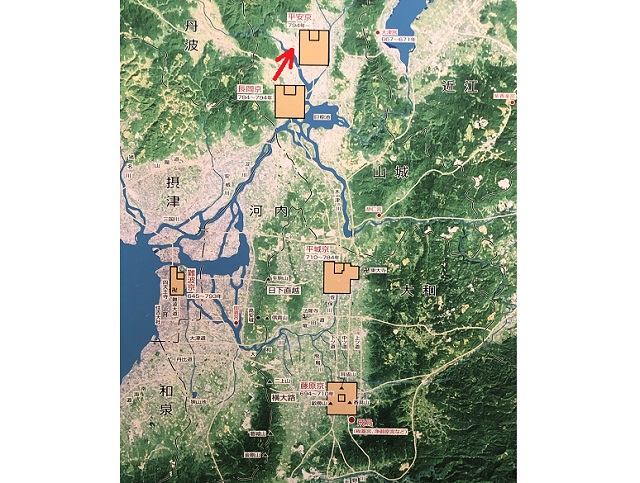

| 645年 | 大化元年 | 難波宮 | 大阪市中央区 | |

| 655年 | 斉明天皇元年 | 飛鳥板蓋宮 | 奈良県明日香村 | 第37代斉明天皇 |

| 655年 | 斉明天皇元年 | 飛鳥川原宮 | 奈良県明日香村 | |

| 656年 | 斉明天皇2年 | 飛鳥岡本宮 | 奈良県明日香村 | |

| 667年 | 天智天皇6年 | 大津宮 | 滋賀県大津市 | 第38代天智天皇 |

| 672年 | 天武天皇元年 | 飛鳥岡本宮 | 奈良県明日香村 | 第40代天武天皇 |

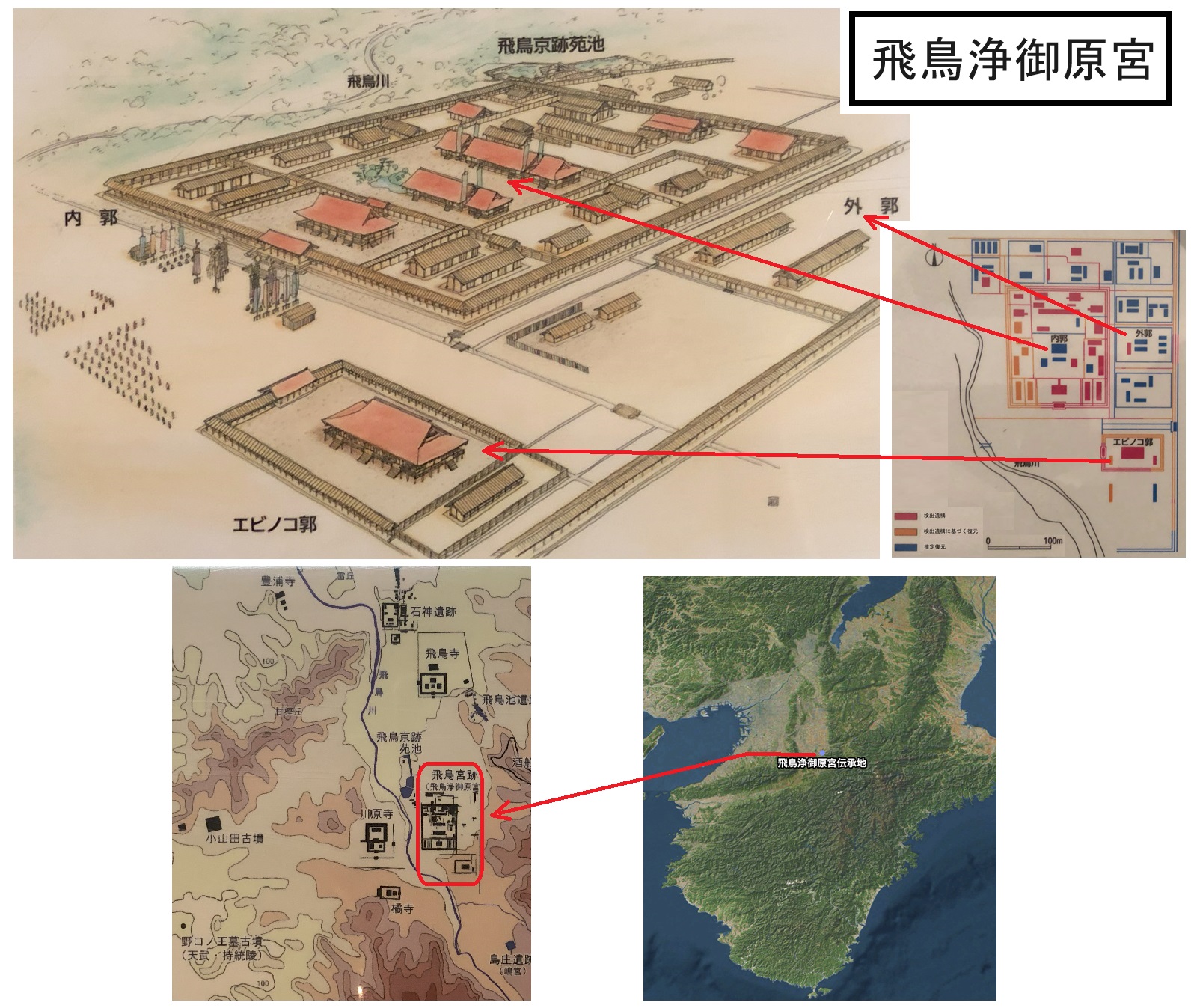

| 672年 | 天武天皇元年 | 飛鳥浄御原宮 | 奈良県明日香村 | |

| 694年 | 持統天皇8年 | 藤原京 | 奈良県橿原市 | 第41代持統天皇 |

推古天皇治世頃になると、徐々にヤマト政権の王(大王)の力も大きくなっていき、その力によって中央集権化が指向されていきます。

この結果、王族や有力豪族がヤマト政権の支配構造の一機関となっていくようになり、それらが官僚化していきます。

その結果、この頃になると、王宮の近くに官人が集まる朝堂・朝庭などが設けられるようになり、政務が王宮と官庁によって行われるようになっていきます(官僚制)。

その後、天武天皇・持統天皇治世頃になると、大王宮についての計画的な開発が指向されるようになり、飛鳥時代末期には固定した大王宮としての都城・藤原京の建設が進められて都城制・条坊制を駆使した恒久的な都の建設が進められていきました。

奈良時代の京

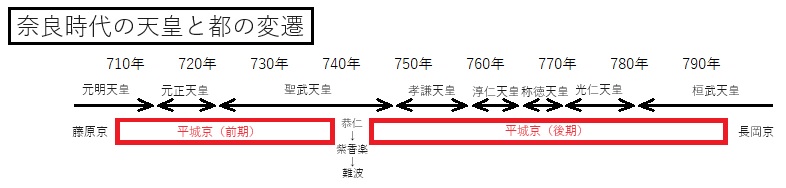

| 710年 | 和銅3年 | 平城京 | 奈良市 | 第43代元明天皇 |

| 740年 | 天平12年 | 恭仁京 | 京都府木津川市 | 第45代聖武天皇 |

| 743年 | 天平15年 | 紫香楽宮 | 滋賀県甲賀市 | |

| 744年 | 天平16年 | 難波宮 | 大阪市中央区 | |

| 745年 | 天平17年 | 平城京 | 奈良市 |

平安時代~江戸時代の京

| 784年 | 延暦3年 | 長岡京 | 京都府長岡京市 | 第50代桓武天皇 |

| 794年 | 延暦13年 | 平安京 | 京都市 | |

| 1180年 | 治承4年 | 福原京 | 神戸市 | 第81代安徳天皇 |

| 1180年 | 治承4年 | 平安京 | 京都市 |

その後、平安時代に入る頃には天皇の代替わり毎に遷都を繰り返すという発想事態が薄れていきます。

きっかけは、仏教の普及と共に日本に火葬の文化が入ってきたことでした。

平安時代を通じて三位以上の身分ある者しか墓を造ることが許されなかったために土葬は困難であり、また経済力のない一般人の遺体を焼き尽くすために相当量の木材を費やして火葬する余裕もなかったため、火葬が一般的となるのはまだまだ後の時代の話なのですが、文武天皇4年(700年)4月3日に亡くなった法相宗の開祖であった道昭や703年1月13日に亡くなった持統天皇が火葬によって葬られたりするなどして、火葬の文化が少しずつ国内に浸透していきます。

火葬によって死の穢れを払うことが出来るようになると、遷都によって天皇の死の穢れから逃れる必要性が薄れていき、不経済といえる遷都の文化も廃れていきます。

この結果、延暦13年(794年)の平安京遷都をもって天皇の代替わり遷都が完全に終わりを迎えることとなったのです。

近代の都

| 1868年 | 慶応4年 | 東京府(奠都) | 東京都 | 第122代明治天皇 |

慶応4年(1868年)7月17日に江戸を東の都とする詔(東京奠都の詔)が発せられ、江戸が都と定められました。

ここでいう奠都とは、都を定めるもの(新都成立)であり、都を移転するものではありません。

そのため、明治4年(1871年)までに首都機能移転がなされて東京が日本の中心となったのですが、京の都が廃都とされたわけではないのです。

そのため、法的根拠はないものの、東京奠都により日本には「東京」と「京都」という2つの都が存在するという立ち位置となっています。