多聞城は、三好政権下において松永久秀が難治の国と言われた大和国に侵攻するための橋頭保とするために築かれ、大和国平定後には巨大宗教勢力であった東大寺と興福寺を押さえつけ睨みを利かせるために用いられた城です。

戦国期の城の代表格と言える安土城の15年も前に築かれた城であったにもかかわらず、瓦葺きの屋根・漆喰塗りの白壁・四階建の高矢倉など、後世の築城に大きな影響を与えた画期的な城です。後の城で多用された多聞櫓の名称の由来となった櫓の発祥地となった城でもあります。

本稿では、そんな歴史的に重要な意味を持つ多聞城について紹介していきます。

【目次(タップ可)】

松永久秀による多聞城築城

多聞城築城の必要性

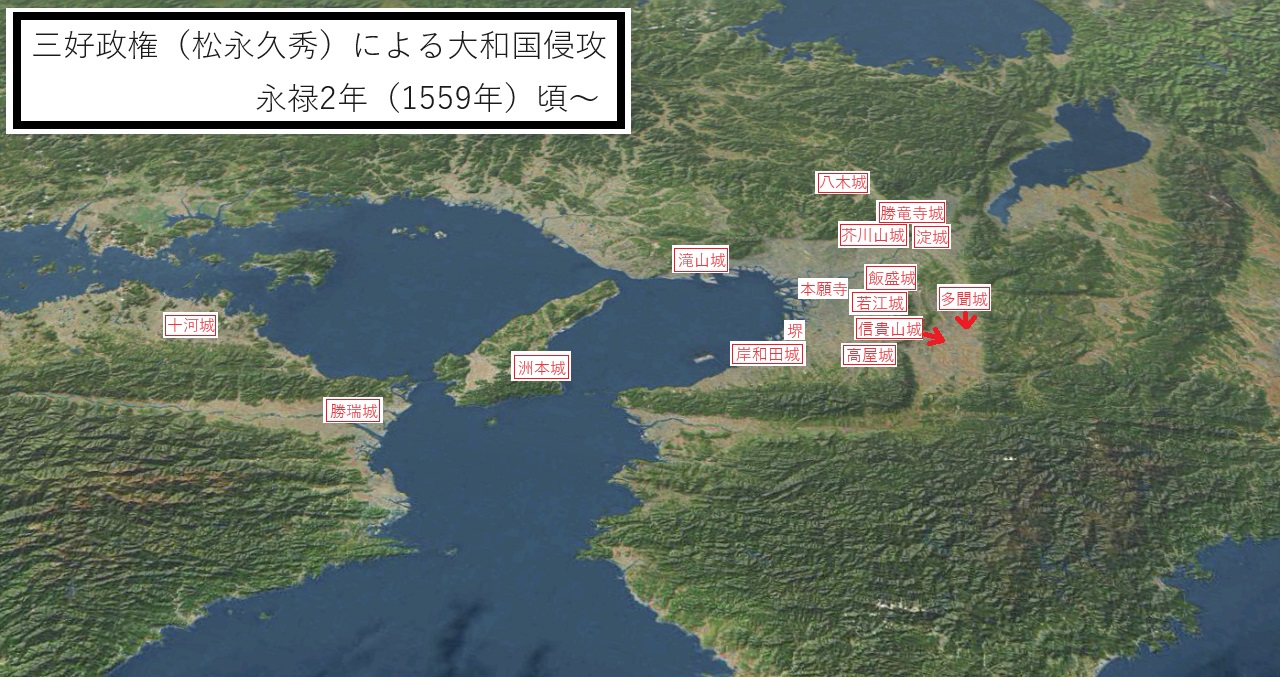

多聞城の築城のきっかけは三好長慶政権の大和国侵攻作戦の橋頭保を築くためでした。

室町幕府13代将軍であった足利義輝やときの管領であった細川晴元を京から追い払った三好長慶は、細川氏綱を傀儡として操り、山城国・丹波国・和泉国・淡路国・讃岐国・播磨国を制し、近江国・河内国・伊賀国・若狭国にまで及ぶ強大な影響力を獲得します。

その結果、三好長慶は、畿内において事実上の三好政権を樹立します。

もっとも、東大寺・興福寺などの巨大宗教勢力により治められていた大和国は三好政権への臣従を拒んだため、三好長慶は大和国を武力にて制圧することを決めます。

このとき三好長慶は、当時三好家の家宰の地位にいた松永久秀を大和国制圧作戦の司令官に任命します。

松永久秀は、本格的な大和国侵攻を見据え、本拠地を大和国・信貴山城に移してこれを改修し、信貴山城を拠点として永禄2年(1559年)から大和国への侵攻を開始します。

大和国侵攻作戦を開始した松永久秀でしたが、大和国は東大寺や興福寺などの巨大宗教勢力の力が及んでおり、その攻略は順調には進みません。

多聞城の立地

困った松永久秀は、これら東大寺や興福寺などの巨大宗教勢力の行動に制限をかけて大和国侵攻作戦を進めるため、大和国侵攻の最大の障害となる東大寺と興福寺の面前に築城することとします。

そして、このときに新城の立地として選ばれたのが、奈良への入り口である奈良坂のすぐ西の場所にあり、かつ南東に東大寺・南に興福寺を見下ろす標高115m、比高30mの眉間寺山と言われていた小高い丘でした。東側に京街道が通っており、交通の要衝の要でもあります。

この場所からは興福寺・東大寺のみならず、鬼薗山城までも見下ろすことが出来るため、これらの勢力の動向を監視することができる有利な立地であることに加え、これらの上に立ってこれらを支配することを示す権威の象徴ともなる重要な場所と言えました。

なお、このとき眉間寺山には眉間寺という寺が建てられていたため山中の多くの部分が寺域として墓地として使用されていたのですが、新城築城に際して聖武天皇陵の裾に移転させられています(なお、眉間寺は、明治初期の廃仏毀釈により廃寺となっています。)。

多聞城築城(1560年~1564年)

眉間寺山に新城を築城することに決めた松永久秀は、永禄3年(1560年)に多聞城の築城開始し、永禄4年(1561年)には完成未了の状態で重臣たちを多聞城に入れ、自身も新城に入城します。

そして、松永久秀は、永禄5年(1562年)8月12日に新城の棟上げ式を行って同城に本拠を移し、大和国攻略拠点としたうえで、さらなる大和国侵攻を進めます。

そして、永禄7年(1564年)、遂に多聞城が完成します。

完成に際し、松永久秀が新城に多聞天を祀ったのですが、新城はこのことにあやかって多聞城と命名されます。

そして、多聞城の基礎となる城山もまた多聞山と改められました。

多聞城の縄張り

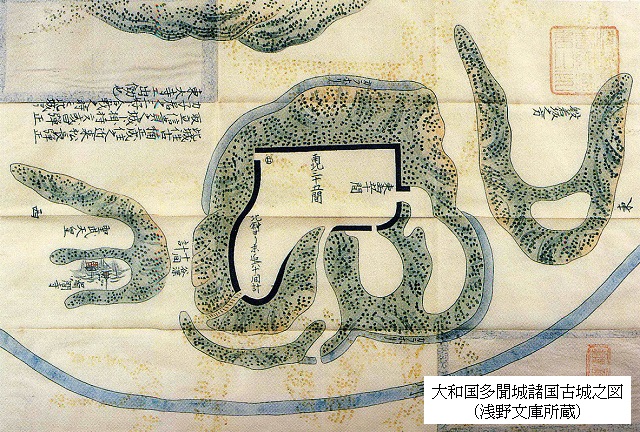

多聞城は、眉間寺山に築かれた平山城です。

とても有名な城ではあるのですが、昭和期に多聞城跡地に中学校が建築された際に調査を行うことなく工事を行ったためにその遺構の多くが喪失しており、現時点で詳しい城郭構造を明らかにすることは困難です。

多聞城の城郭主要部(内曲輪)は現在奈良市立若草中学校として使用されている場所であり、西部の出曲輪(仁正皇后陵・聖武天皇陵)・東部の出曲輪(善勝寺山・若草中学校グランド)と、南部の佐保川とで守られる構造となっています。

西側出曲輪(聖武天皇陵)

西側出曲輪は、その名のとおり多聞城の東側を守る出曲輪であり、内曲輪の西側にあった聖武天皇陵を利用して築かれています。なお、西側出曲輪が出曲輪として利用されていたというのは、聖武天皇陵に段状の帯曲輪のような部分があったことからの推定です。

そして、多聞城内曲輪と西にある西側出曲輪(聖武天皇陵)との間には、堀切を設けて防衛する構造となっていました。

なお、この西側出曲輪から堀切を通った先(おそらく木橋があったと考えられます)に本丸の虎口が設けられていたと考えられます。

この堀切は、聖武天皇陵・仁正皇太后陵として治定されている陵墓の間に位置しているために開発を免れたため、その遺構を現在に残しています。

また、北側にも堀が巡らされていたのですが、南側には大きな堀は配置されませんでした(そのため、多聞山城は南側を佐保川で守り、城と川の間に城下町を配置した小規模な惣構え構造であったとも考えられます。)。

西側出曲輪(善称寺山)

多聞城本丸と東にある善称寺山との間を切り落として堀切を造り、善称寺山を出曲輪として本丸を守る構造となっていました。

そして、多聞城内曲輪と東にある東側出曲輪(善称寺山)との間には、堀切を設けて防衛する構造となっていました。

なお、善称寺山は、現在若草中学校のグランドとして使用されています。

内曲輪

(1)土塁

多聞城は、それまでの中世の仮城形式から大きく進歩し、曲輪全体にそれまで寺院建築や公家などの屋敷にしかなかった礎石と石垣を使用して築城されました。

また土塁・石垣の上に分厚い土塀や瓦葺の屋根の恒久的な建物を築いていたようです。

北側にあった土塁の構造は、石造遺物(墓石など)を平面的に並べ基底部の地固めし、その上部に瓦を重ねて並べられ、水抜き・客土のために北方に低くなるように傾斜を加えられていました。

多聞城の土塁から外は今も土のままの急斜面で残されており、石垣があったとしても撤去により崩落するほど大規模な石垣は築かれなかったと見られています。

(2)石垣

現在跡地となっている奈良市立若草中学校の周辺には多聞山城の石垣として使われた石仏がいくつか残っている他、城跡の諸所でより石材の抜き取り跡がみられています。

(3)櫓

.jpg)

多聞城では、日本城郭史上初めて土塁の上に長屋形状の櫓が築かれたと言われており、多聞城でこの長屋状の櫓が作られたことから、以降この長屋状の櫓を多聞櫓ということとされたと言われています(なお、上の写真は金沢城の多聞櫓です。参考まで。)。

宣教師ルイス・デ・アルメイダの永禄8年(1565年)10月25日付の書簡でも、多聞城の壁は白く光沢ある漆喰の壁で瓦葺の建物が建てられていたと評されています。

なお、多聞城の南につきだす形で組み込まれている仁正皇太后陵(現在聖武天皇陵ともに、陵墓への立ち入りは禁止されています。)の西南隅には、土塁と櫓台があったと想定されています。

(4)西の丸

本丸と連結した西の丸には、その通路沿いに重臣の屋敷や、家臣の家が建てられていたと考えられています。

この点、多聞城は、先駆的な要素を持った城で中世の城郭様式から脱してはいるものの、本丸と家臣地区の西の丸において一括化した構造をしておりその後の近世城郭に移行する過程の城であったと推定されています。

本丸

前記のとおり、多聞城本丸の東側は善勝寺山との間の大堀切で、西側は聖武天皇陵との間の大堀切で守られる内曲輪の中心部分です。

発掘調査によると、多聞城の本丸部分は、本丸の長さは140m、最大幅110mとされています。また発掘調査の結果、多聞山は元々平坦な構造をしていたため、築城に際しての大規模な削平工事は行われなかったとみられています。

現在、本丸跡には若草中学校が建っていますので中に入るには同校の許可が必要です。

天守(高矢倉?)

多聞城が解体された天正5年(1577年)の時点で本丸に「高矢倉」と呼ばれる四階櫓や長屋状の櫓(多聞櫓)があったとされており(多聞院日記・天正5年6月5日条)、このことは、後の発掘調査によって本丸付近から礎石が発見され同地に高層建築物が立っていたと推測されることとも整合しています。

高矢倉の役割については明らかではありませんが、仮にこれが四重の天守であったなら、安土城に先立つ近世城郭における天守の先駆けと言えます。

多聞城廃城

三好長慶死亡(1564年7月)

永禄7年(1564年)7月に三好長慶が病死すると、三好政権はその重臣たちの連立政権として運営されていったのですが、永禄8年(1565年)5月に発生した永禄の変以降、連立政権内で松永久秀と三好三人衆とが対立していくようになります。

そして、同年11月、ついに三好政権は分裂し、三好三人衆は、対松永久秀の意思を鮮明にします。

そして、三好三人衆は、筒井順慶と組んで、永禄9年(1566年)6月、筒井城を奪還(筒井城の戦い)し、松永久秀の治める多聞城に向かって進軍を開始します。

そして、永禄10年(1567年)4月から東大寺周辺でにらみ合いが始まり、同年10月10日、東大寺大仏殿の戦いとなります。

東大寺の戦いでは、夜襲によって三好三人衆に勝利した松永久秀でしたが、その後、永禄11年(1568年)6月に信貴山城を失い窮地に陥ります(信貴山城の戦い)。

松永久秀が織田信長に降る

信貴山城を失って後がなくなった松永久秀は、足利義昭を奉じて上洛してきた織田信長にかつての主君・三好長慶の居城であった芥川山城で拝謁して服属します。

そして、松永久秀は、織田信長から2万の援軍を借りて信貴山城を攻略し、本拠地を奪還します。

多聞城が織田方の城となる

もっとも、元亀2年(1571年)8月に筒井順慶は明智光秀の仲介により織田軍に降伏し、筒井順慶と松永久秀が同格と扱われたため、両者の対立が著明になります。

自身の扱いに不満を覚えた松永久秀は武田信玄の西上作戦に伴い、足利義昭が画策した信長包囲網に加わり三好義継と共に信長に謀反を起こします。

もっとも、天正元年(1573年)4月に武田信玄が病死し、同年7月に槇島城の戦いに敗れた足利義昭が織田信長に追放され、同年11月に三好義継も若江城の戦いで討たれると、松永久秀は後がなくなり、佐久間信盛の軍に多聞山城を囲まれた後、同年12月26日に再度織田信長に再度降伏し、多聞城を織田信長に明け渡しています。

織田信長は、受け取った多聞城の城番として山岡景佐を置き、以降、織田家臣の武将が留守番役として順に入ります。

翌天正2年(1574年)3月27日には、織田信長自ら多聞山城に入城し、翌日、同城にて正倉院に伝わる名香「蘭奢待」を運ばせて、同城の舞台で一尺八寸切り取っています。

その後、織田信長は、天正3年(1575年)3月23日、塙直政を大和守護として入れたのですが、塙直政が天正4年(1576年)5月3日に石山合戦の三津寺砦の戦いで討ち死にし、多聞城主が不在となります。

多聞城廃城(1577年6月)

大和国が平定された後、筒井順慶は、織田信長から松永久秀討伐の論功行賞として大和一国を与えられます。

もっとも、このときに、織田信長により大和一国破城と差出し検地が命じられ、筒井順慶が大和国の居城として大和郡山城を選択したため、多聞城は同年7月から京都所司代の村井貞勝の監督のもと廃城処分とされました。

なお、このとき多聞城は以上に伴って発生した建物・内装は、村井貞勝が差配して京都に運ばれ旧・二条城の建築(4つある二条城のうちの2つ目の織田信長が築城した二条御所・本能寺の変の際に消失。)、石材の多くは大和郡山城に移されています。

遺構喪失

多聞城の跡地には、江戸時代に入るとその南麓に南都奉行所の与力や同心の屋敷が立ち並び、幕末には丘上が練兵場となり、廃城後も跡地は活用され、昭和初期まで地形は築城当時のまま残されていました。

その後、昭和23年(1948年)に多聞城跡に若草中学校が建設されることとなったのですが、正式な発掘調査などを行うことなく工事が行われたため多聞城の遺構の多くが失われてしまいました。

また、昭和53年(1978年)に校舎新築が行われ、さらなる遺構が喪失されています。