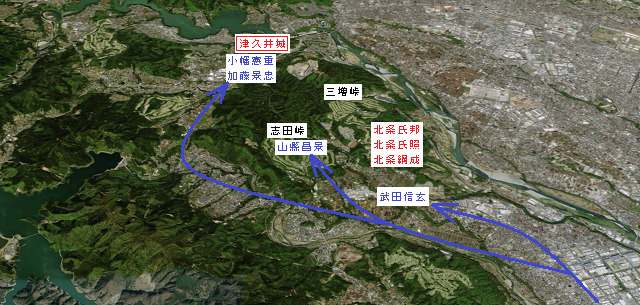

三増峠の戦い(みませとうげのたたかい)は、永禄12年(1569年)10月8日、小田原城の包囲を解いて甲斐国へ退しようとする武田信玄とこれを殲滅しようとした北条氏との間で行われた戦国最大規模の山岳戦です。

同時に行っていた武田家による第3次駿河侵攻作戦の一環として、北条軍を相模国に止めて駿河国の援軍に向かわせないために行われた一連の武蔵国・相模国侵攻の総仕上げです。

戦術的に見ても武田軍の勝利なのですが、北条・上杉間に亀裂を生じさせ駿河への影響力を強めたという戦略的に見ても極めて大きな意味を持つ勝利です。

なお、本稿がどの段階の話であるについては、別稿【武田信玄の領土拡大の軌跡】をご参照ください。

“【三増峠の戦い】武田信玄が待ち伏せする北条軍を破った戦国最大規模の山岳戦” の続きを読む