長浜城(ながはまじょう)は、浅井攻めで功を挙げた木下秀吉(後の豊臣秀吉)が、織田信長から与えられた地に築いた城です。羽柴秀吉が最初に獲得した城でもあります。

有名な城であるにも関わらず、今となっては、遺構を僅かに残すのみで、往時の姿は想像するしかありません。

【目次(タップ可)】

長浜城築城

長浜の立地

長浜は、元々の名称は今浜といい、湖北平野の要の位置にあり、水上交通の要衝である朝妻湊(今浜港)と琵琶湖北岸の塩津浜をおさえ、かつ陸上交通路でたる北国街道をも取り込んでしまう要衝の地でした。

この今浜の地には、室町時代初期(建武3年/1336年ころ?)に、バサラ大名として有名な佐々木道誉(佐々木高氏・京極道誉)によって出城であった今浜城が築かれており、その後、家臣の今浜氏、上坂氏が守将として在城したとも言われています。

なお、今浜城は長浜城縄張り内に存在していたため、長浜城築城時にその遺構が失われていますので、その規模や配置の詳細は不明です。

長浜城築城(1575年秋ころ)

その後、1573年(天正元年)秋、豊臣秀吉(このときは、木下秀吉と名乗っていましたが、本稿では豊臣秀吉で統一します。)が、浅井家重臣の調略や小谷城攻めの功によって、織田信長から浅井家旧領である湖北3郡(坂田郡・浅井郡・伊香郡)12万石と小谷城を与えられました(織田家としては、明智光秀に続く2人目の城付知行)。

湖北3郡を与えられて小谷城に入った豊臣秀吉でしたが、天正2年(1574年)、織田信長から交通の不便な小谷城を廃して新城を築城するよう命じられたため、交通の要衝地である今浜城跡地に選地をし、今浜港(後の長浜港)を整備して資材搬入を容易にした上で新城の築城を開始します。

そして、廃城とする小谷城や小谷城を囲んでいた出城の資材、浅井長政が竹生島神社に預けていた木材を流用するなどして天正3年(1575年)秋頃に新城を完成させ、同城に豊臣秀吉が入城します。

なお、新城築城に際して城下町も小谷から長浜に移すこととなったのですが、豊臣秀吉は、このときに、織田信長の「長」の字を貰って、地名・城名を今浜から「長浜」に改めています。

また、新城の名称も「長浜城」と名付け、織田家による琵琶湖水運ネットワークの一翼を担う重要拠点として、織田信長の「安土城」、明智光秀の「坂本城」、津田信澄の「大溝城」とともに、琵琶湖の水上水運を牛耳る拠点となり、また相互の後詰めを可能とする一大支城ネットワークとしても機能することとなります。

なお、長浜城の約4km北東には鉄砲の里で名高い近江国・国友(現在の滋賀県長浜市国友町)があり、新城により国友を押さえたことによる織田方の戦略的効果は絶大でした。

秀吉後の長浜城

長浜城は、豊臣秀吉による築城後、天正10年(1582年)まで、豊臣秀吉の居城として使われます。

その後、天正10年(1582年)6月27日、本能寺の変の後に織田家重臣にて行われた清洲会議の結果として柴田勝家が北近江の支配権を獲得したため、長浜城には、柴田勝家の甥の柴田勝豊が入城します。

ところが、同年末に豊臣秀吉と柴田勝家が対立し、豊臣秀吉の攻撃を受けて長浜城は陥落し、再び豊臣秀吉が長浜城を接収しています。

その後、豊臣秀吉が柴田勝家との最前線基地として再び長浜城を使用したのですが、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いとそれに続く北ノ庄城で柴田勝家が死亡したため、役目を終えた長浜城は、天正13年(1585年)閏8月22日に2万石と共に山内一豊に与えられます。

なお、山内一豊は、天正18年(1590年)8月に遠江国掛川城主となって転封したため、その後は城主不在となって寺西直次・米津清右衛門・豊島佐右衛門らが長浜代官を務めて長浜城を預かり、豊臣秀吉死後は徳川家による大坂城包囲網の一翼を担うこととなります。

長浜城の縄張り

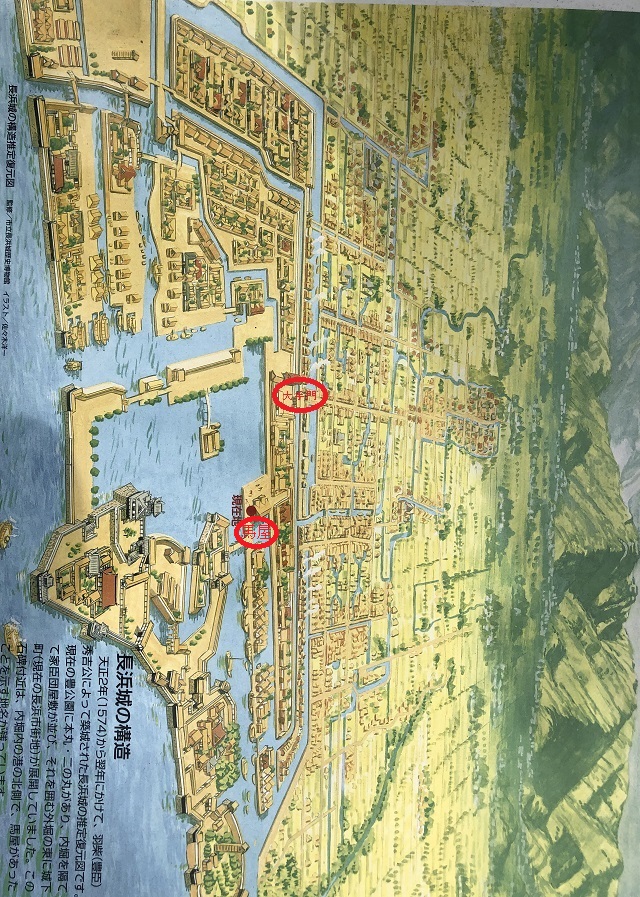

長浜城は、築城当時は、城の南側・西側を琵琶湖に面しており、この二辺は水で守られていることから南西角部に主郭(天守)を配置し、そこから堀で囲繞しながら北東に向かって曲輪や城下町を配置していく梯郭式平城(水城・湖城)が採用されました。

その規模は、南北約1200m・東西約700mと言われ、琵琶湖から引いた水路を堀として利用し、内堀と二重の外堀を張り巡らせていたと考えられています。

もっとも、その遺構のほとんどが宅地開発のために失われているため、全体の縄張りや詳細な城郭構造については必ずしも明らかではありませんが、これまで行われた部分的な発掘調査により、石垣、堀立柱建物跡、礎石建物跡、船着場らしき石組遺構等が発見されています。

外堀

長浜城の外堀は、二重に設けられており、外側の外堀は現存しています。

川に沿って北に向かうと、「長浜城外堀跡」の石碑が建っています。

他方、内側の外堀は暗渠となっており、その一部は駅前商業施設「えきまちテラス長浜」の下を流れています。

大手門

.jpg)

長浜城の大手門は、外側外堀と内側外堀の間(上記図に加筆した位置)にあったとされており、現在は石碑が建てられています。

大手門自体は、滋賀県長浜市内にある大通寺の台所門として移築されたと伝えられており、同門は現存するため、今でも矢尻の跡を見ることができます。

大手門の外側(東側)には城下町が広がり、長浜八幡宮に繋がる大手道が伸びていました。なお、長浜八幡宮は元々は旧八幡町にあったのですが、城下町造成に際して(社伝によると天正2年/1574年)現在の土地に移転したとされています。

搦手門

-e1597395012997.jpg)

また、長浜城の搦手門は、同市内にある知善院の表門として移築されたと伝えられており、同門も現存しています。

内堀

主郭

主郭・二の丸跡であった豊公園の発掘調査により石垣の根石や石列が出土したため、本丸(天守台南側)には、一部であるが天守台付近から出土した石材で石垣が組まれていることが明らかとなっています。

そのため、豊公園付近が、城域の中心部であったと推定されています。

天守

① 往時の天守

長浜城の天守については、現在天守閣跡石碑と豊臣秀吉立像がある場所(現在の模擬天守の北西高台)にあったと考えられており、江戸時代の絵図によると、南北10間(10.82m)・東西12間(21.84m)の天守台の上に建てられていたとされています。

もっとも、天守構造を推定するための信頼できる資料が存在しておらず、往時の姿を偲ぶことはできません。

② 復興天守

現在長浜城跡地に建っている天守は、昭和58年(1983年)に犬山城や伏見城をモデルにし模擬復元されたものであり、往時の天守があった場所とは違う場所に建っています。

なお、この模擬天守は、現在、市立長浜城歴史博物館として運営されています。

その他

(1)石垣

(2)馬屋

(3)太閤井戸

太閤井戸は、昭和14年(1939年)に起こった琵琶湖渇水の際に、厚さ約3cmの木板で囲まれた状態で発見された井戸跡です。

現在は城外に位置しているのですが、往時の長浜城は琵琶湖にせり出す構造となっていたため、長浜城内にあり、用水に利用されていた井戸であったと考えられています。

長浜城が豊臣秀吉の居城であったために発見後に太閤井戸と名付けられたのですが、豊臣秀吉時代の井戸であったとする資料が存在しているわけではありませんので、その名称には疑問も残ります。

なお、現在は、修理を石で囲んだ状態で保存されており、琵琶湖の水位によって見える範囲が異なるものの、渇水時は井戸らしき形状も確認できます。

城下町

長浜城下町は、城・大手門・長浜八幡宮を結ぶ大手道を中心として、その南北に向かって対称になるように形成され(左右対称の町づくりは豊臣系城下町の特徴の1つでもあります。)、そこに廃城とされた小谷城下から人々が強制的に移住させられることによって始まりました。

また、町並みは、長方形街区・短冊形屋敷地を碁盤の目状に整然と配置する区画整理がなされた上で豊臣秀吉時代に49町(後に追加されて52町)の町組が形成され、それぞれの町に商人・職人を職業滅に集めて住まわせて「船町」・「紺屋町」・「魚屋町」などの職業町名が付されました。

長浜城下には楽市楽座が敷かれて町衆を中心とした自治が認められたため、多くの人が集って発展を遂げます。

その発展は、長浜城廃城後も続き、江戸時代を通じて栄えています。

長浜城廃城(1615年)

慶長11年(1606年)4月、大坂城包囲網の一環として内藤信成(徳川家康の異母弟)が4万石を与えられて長浜藩を立藩して長浜城に入ります(寛政重修諸家譜)。

大坂城包囲網の一端を担っていた長浜城ですが、大坂夏の陣により豊臣家が滅亡したため、その役割を終えます。

そこで、元和元年(1615年)閏4月、内藤信正の代に内藤氏が摂津高槻城に転封となったことを契機とし、元和の一国一城令により、元和元年(1615年)に長浜城は廃城とされました。

そして、このときに撤去に際し、長浜城の建築物・資材の多くは、彦根藩の本拠となる彦根城や周囲の寺院に移築されたため長浜城の遺構の多くが失われました。