彦根城は、江戸時代初期に築かれた井伊家・彦根藩の政庁がおかれた滋賀県彦根市金亀町に現存する城であり、別名を金亀城といいます。

天守が国宝指定された城で、マスコットキャラクターのひこにゃんでも有名です。

また、天守の魅力はもちろんですが、関ヶ原の戦いの直後に築かれた城ですので、城全体として最高度の防御力を有する堅城でもあります。

【目次(タップ可)】

彦根城築城の経緯

井伊直政の佐和山入城

徳川四天王の一人で赤備えとしても有名な井伊直政が、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで東軍先鋒として大活躍し、その軍功により18万石にて近江国北東部が与えられ、それまで石田三成が治めていた佐和山城に入城しました。

佐和山城に入った井伊直政は、佐和山城が古い縄張りであったことや、敵将であった石田三成の居城であったことを理由にこれを嫌い、佐和山城入城直後から居城を移すことを計画します。

もっとも、関ヶ原の戦いの後の島津義久追撃戦(島津の退き口)の際、銃撃を受けて体内に鉛玉を残した井伊直政は、その後鉛中毒(破傷風とも)によって体調を崩して慶長7年(1602年)3月24日に41歳の若さで死去してしまったため、井伊直政による居城移転は叶いませんでした。

彦根城築城

井伊直政の死去によりその子・井伊直継が井伊家の家督を相続することとなったのですが、井伊直継がまだ幼少であったため、重臣たちによる補佐により政治が行われることとなりました。

そのため、居城移転事業についても、井伊家家老の木俣守勝によって慶長8年(1603年)から天下普請にて琵琶湖に面した彦根山(別名、金亀山)に開始されることとなりました。彦根は、琵琶湖と山との間の約5kmの狭い平地であり、中山道と北陸道(俗に北国街道ともいう)が合流する東国と西国の結節点である重要な交通の要衝です。

このころに徳川家康が居城移転を許した理由は、豊臣家の脅威を抑え込む必要がある時期で、他にも天下普請で主要街道上に多くの城を建設しており(東海道上の二条城・膳所城、中仙道上の加納城、美濃路上の名古屋城、大和街道上の伊賀上野城、篠山街道上の丹波亀山城など)、中仙道から北国街道に分岐する要衝に造られた彦根城もその1つとされたためです。

彦根城の建設は、金亀山を琵琶湖湖面から約50mの高さで平坦にならして本丸・西の丸を造り、その両端の山裾を切りとって2カ所の堀切とし、ここに石垣を築いて城を大きく3つに分けました。

その上で、これを堀と二の丸で取り囲んだ上、北側に琵琶湖の水を取り入れて内湖とし、更には、芹川(善利川)を城の南側に付け替えて、総構え的な防御施設として利用することとしました。

彦根城建設は、莫大な費用と手間と時間とを費やす一大事業であったのですが、この時期が関ヶ原の戦い後の混迷期でまだ豊臣系の大名の動静が明らかとなっていなかったタイミングであったため、少しでも工期短縮とコストを削減するため、天守は大津城から、天秤櫓は長浜城から、太鼓櫓門や佐和口多門櫓(現在は復元)・太鼓櫓門は佐和山城から、西ノ丸三重櫓は小谷城から移築したと言われ(太鼓門等はどこから移築したか不明。)、その他も突貫工事にて行われることとなりました。

慶長11年(1606年)までに城郭の主要部分が完成し、同年の天守完成と同じ頃に井伊直継が入城しています。

また、元和2年(1616年)に御殿が完成し、また元和8年(1622年)全ての工事が完了し完成となりました。

彦根城の縄張り等

彦根城は、主郭部を金亀山という小山に配し、その頂上部に本丸を、その尾根沿いに曲輪(本丸の西側には西の丸・出曲輪・観音台・山崎曲輪が、東側には太鼓丸・鐘の丸)を配置した連郭式平山城であり、本丸が置かれた金亀山の中央部を守るため、東西の尾根をそれぞれ大堀切で遮断し、容易に城郭中央部(西の丸・太鼓丸・本丸)に取りつくことが出来ないよう工夫されています。

その上で、この主郭部を、琵琶湖の水を逆L字型に利用した内堀・中堀・外堀で取り囲み、さらにはその最外に付け変えた芹川により総構構造を構築しました。

なお、現在の彦根城は周囲全方向を陸に囲まれていますが、築城当時は北に内湖(琵琶湖に繋がった湖)を望む水辺の城でした。

三の丸

二の丸

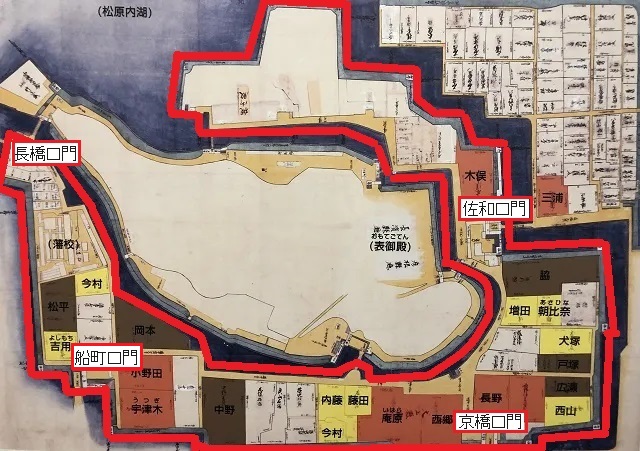

二の丸は、中堀と内堀に囲まれた曲輪であり、主に井伊家重臣の武家屋敷が配されました。

三の丸からは、北側の長橋口門、西側の船町口門・南側の京橋口門・東側の佐和口門という4つの門から出入りすることとなっていました。

① 佐和口門

佐和口門は、二の丸東側に設けられた門です。

彦根城は、大坂城にいる豊臣家と対峙するために設けられた城ですので、元々は大坂城がある南側に位置する京橋口門が大手門とされていました。

すなわち、佐和口門は、元々は搦手門だったのです。

もっとも、大坂の陣が終わって平和になった後は、大坂城に留意する必要性が低下し、むしろ参勤交代のために江戸に向かうため、中仙道に近い東側の佐和口門の方が便利であると判断されます。

そこで、彦根城の二の丸大手が、京橋口門から佐和口門に変更され、佐和口門が大手門とされるに至りました。

なお、大手門となったことからその構造にも手が入れられ、佐和口多聞櫓(重要文化財)と食い違い虎口よる強固な防衛構造が設けられています。

② 京橋口門

前記のとおり、京橋口門は、元々は彦根城の大手門だった場所です。

そのため、強固な防衛構造が設けられていました。

まず、城に入る手前に中堀が巡らされており、往時には櫓門があったと考えますが、今はなくコンクリート製の橋が掲げられています。

また、京橋口門を通った先にも食い違い虎口が配されています。

③ 船町口門

④ 長橋口門

⑤ 武家屋敷

往時は、二の丸内には多くの武家屋敷が建てられており、井伊家家老であった西郷家の屋敷跡などが残っています(現在は裁判所)。

現在では学校や住宅として利用されています。

⑥ 馬屋

二の丸北東には元禄時代に建てられた馬屋(重要文化財)が残されており、城内に馬屋が現存する例は彦根城の他に無く、とても貴重なものです。21頭の馬を収容できるそうです。

⑦ 楽々園

二の丸北側には、二の丸御殿として築かれた楽々園(槻御殿)と、大名庭園として築かれた玄宮園があります。

かつては、玄宮園と楽々園が松原内湖(戦中・戦後に干拓)に面しており、入江内湖も望める絶景であったそうです。

主郭部

① 大手門

大手門は、二の丸を突破した後、南側から内曲輪に進むための門です。

前記のとおり、かつては南側に大手が設けられていましたので、旧大手門であった南西側から二の丸に入って西に進むと、入り口に木橋があり、その先へ進みます。

入り口には大手門あったのですが、現存していません。

大手門前から右上を見上げると鐘の丸の石垣も見えます。

大手門を通ると道が二手に分かれます。

右方向が天守方向、左方向が中堀沿いの山崎曲輪方向です。

② 表御門

③ 裏門

④ 黒門

⑤ 山崎門

⑥ 米蔵

⑦ 表御殿

⑧ 北堀切

⑨ 南堀切

階段を登り切った先は南堀切です。おそらく、ここが彦根城の最も象徴的な観光スポットです。

南堀切は、大手門(正門)から登ってきた場合も、表門(搦手門)から登ってきた場合も到達する合流地点であり、彦根城防衛の最重要拠点です。

南堀切は西側の本丸手前の太鼓丸入り口の天秤櫓と東側の鐘の丸から見下ろされる場所にあり、十字砲火を浴びる場所でもあります。

この南堀切の上には、本丸方向の太鼓丸と鐘の丸を繋ぐ木橋・廊下橋が見えます。

南堀切から太鼓丸・鐘の丸方向へ向かうためには、螺旋状となった石階段を上っていかなければならない珍しい造りとなっており、南堀切から石階段を登り切った先は、左側が太鼓丸、右側が鐘の丸となっています。

山崎曲輪

観音台

西の丸

① 西の丸三重櫓

西の丸は、その名のとおり本丸西側に配された曲輪です。

彦根城の北側・西側の防衛拠点として西の丸の西角に建てられた三重櫓が現存し、続櫓と共に重要文化財に指定されています。

なお、井伊家筆頭家老・木俣家は1万石を領していたものの陣屋を持たなかったため月間20日は西の丸三重櫓で執務を行っていたそうです。

また、西の丸は現在桜の名所となっており、花見シーズンは多くの人で賑わいます。

なお、かつては、西の丸よりさらに北西には山崎曲輪があり、三重櫓・木俣屋敷・山崎門などがあったそうなのですが、明治初期に破却されたために、櫓台跡を残すのみで残念ながら現存していません。

井戸曲輪

鐘の丸

鐘の丸は、その名の通り、時を知らせる鐘楼が設置されていた曲輪です。

もっとも、鐘の丸からの鐘の音が北側城下まで届かなかったことから、鐘が撤去されて太鼓丸に移設されました。

太鼓丸

① 天秤櫓(重要文化財)

太鼓丸の入り口には、天秤櫓が建っています。

天秤櫓は、長浜城から移築したものと言われており、長い多聞の左右の端に2重2階の一対の隅櫓を構え、あたかも天秤ばかりのような独特な形をしているため天秤櫓と名付けられたそうです。

なお、天秤櫓の石垣は、東側が野面積み、他方で西側は打込接で積まれています。その理由は、もともと東西共に野面積みで積まれていたのですが、1854年(安政元年)に天秤櫓の大修理が行われ、その際、石垣の西側のみが当時の技術で積み直されたことによるものだそうです。

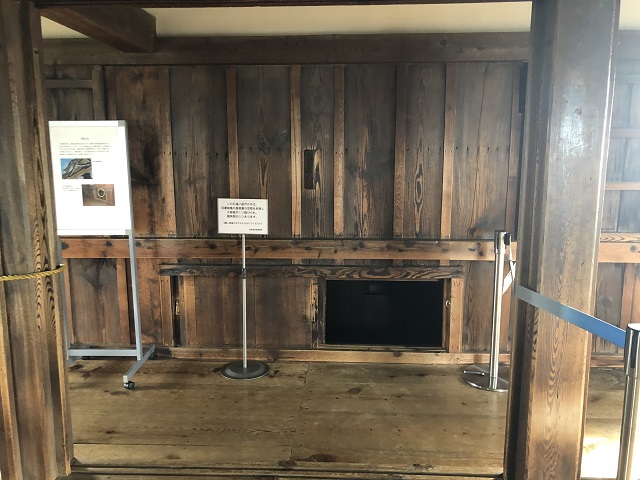

南堀切から石階段を登って本丸に入るためには、天秤櫓の前に架けられた木橋・廊下橋を通っていかなければならないのですが、この廊下橋は、落とし橋となっており、攻城戦時には防衛側に落とされてしまうため、ここから本丸に入ることは困難となります。そのため、実際の攻城戦時に本丸に攻め込むためには、石垣を登るか、狭い搦手から侵攻することとなります。

また、仮に廊下橋が落とされる前に天秤櫓門前に辿り着いたとしても、狭い木造の橋の上で天秤櫓から集中砲火を浴びながら開門のための工作をしなければならず、攻め込む側からすれば大変な造りとなっていることがわかります。

守備側目線で天秤櫓内に入って見るとより鮮明で、天秤櫓の2階から、天秤櫓門に殺到する攻城兵を攻撃でき、しかもその攻撃口は格子木が菱形となっているため、中からは狙いやすく、外からは見られにくい造りとなっています。

② 鐘

天秤櫓門を抜けると、太鼓丸に入ることとなります。

太鼓丸内はまたも登りの石段となっており、登った左側側には鐘(元々鐘の丸にあった物を移動させたもの)があり、今でも時報として1日5回鳴らされているそうです。

③ 外桝形

石階段を登り切ると、階段上に枡形があり、3方向から狙われることとなります。

本丸

① 太鼓門(重要文化財)

そして、枡形右手に本丸へと続く太鼓門(太鼓櫓・重要文化財)があります。上の写真が前から、下の写真が裏から撮影したものです。

天守(国宝)

彦根城天守は、大津城天守(4層5階)を3重に縮小して移築したと伝えられています。一説には、関ヶ原の戦いの前哨戦である大津城の戦いの際、大津城は落城したものの、天守自体は消失せずに残ったため、落ちない天守として縁起を担いだものとも言われています。

彦根城天守に通し柱は用いられず、各階ごとに積み上げ、1階の入母屋造りの櫓の上に望楼を乗せた形をしているため、望楼型天守です。外から見ると長方形の上に日本家屋が乗るように2つの建造物にも見える形をしていますね。

また、主たる建物に、附櫓及び多聞櫓を連結させた複合式天守となっています。

天守1重目の窓は突上窓、2重目以上の窓はすべて華頭窓を配し、最上階には実用でない花頭窓と高欄が付けられています。

南側は、各重に1階には2箇所の切妻破風、2階には千鳥破風・唐破風、3階には入母屋破風があしらわれ、贅沢な装飾が詰め込まれた美しい城で、附櫓及び多聞櫓と一体となって国宝指定がなされています。

天守台石垣は、野面積みの一種である牛蒡積み(ごぼうづみ)で積まれています。

彦根城天守は、その美しさを際立たせるため、外から見ると狭間がないように見えるのですが、実際には天守側面に多数の隠し狭間が設置されています。

また、最上階の破風の裏に防衛用の小部屋を設置したり、また敵が中に攻め入っても、階段を上がって敵を、上から突き落せるように急な角度(62度)にし梯子のような階段はただ上の小さな掛かりが掛かっているだけで敵が登ってくれば蹴って階段を落とせる構造となっているなど、様々な工夫が施されています。

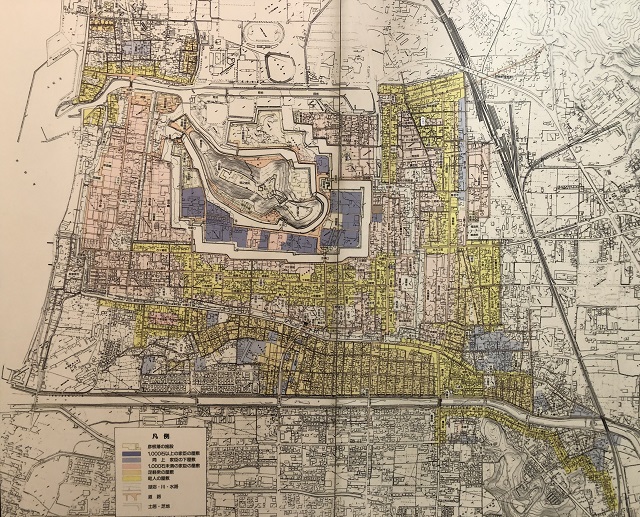

城下町

彦根城の築城に合わせて、城下町の整備も行われました。

もともと芹川(善利川)の主流が北に向かって流れて松原内湖(1948年干拓)に注いでいたのですが、城下町建設により南側に付け替えられて直線で琵琶湖に注ぐ流路とされ、これをもって惣構えの防御施設としても機能するものとなりました。

そして、この直線流路と城山との低湿地(現在の城の南側)に城下町が形成されました。

内堀と中堀の間に武家屋敷を中心とした内曲輪を置き、中堀と外堀の間に武家と町人が居住し、外堀と芹川の間は外町として下級藩士と非常時に備えた足軽組屋敷が配置されました。

彦根城廃城

江戸時代の彦根城

彦根城築城後、井伊家は加増を重ね、1633年(寛永10年)には徳川幕府下の譜代大名の中では最高となる35万石を得るに至りました。

そして、西国大名の抑えとして徳川幕府の重要な軍事拠点だった彦根城だったのですが、徳川統治下の太平の世においては、城郭という軍事施設の存在理由がなくなり本来の目的とは違った使われ方をしていたようです。

そのため、実際の彦根城の主な機能は政治の舞台や年貢米の保管となり、天守や櫓も倉庫等として使われるにとどまっていました。

明治時代以降の彦根城

1868年(明治元年)、彦根城天守が700円で売却され、その朽廃状況から解体予定となります。

もっとも、1873年(明治6年)、明治天皇が巡幸で彦根を通過した折に、随行していた大隈重信が明治天皇に保存を直訴して受け入れらたため、解体を免れました。なお、天皇に保存を奏上したのは、天皇の従妹にあたるかね子(住持攝専夫人)という説もありますが、正確なところはわかりません。

その後、彦根城は、第二次世界大戦の戦果をも乗り越え、現在に至っています。