源頼朝によってひらかれた初の武家政権である鎌倉幕府でしたが、その支配権を確立した北条得宗家による横暴が目立つようになり、成立後150年ほどたつとその支配は限界を迎えていきます。

そして、後醍醐天皇の挙兵とそれに伴う全国各地の武士の蜂起によって始まった「元弘の乱」により、元弘元年(1333年)5月7日に足利尊氏によって六波羅探題が、同年5月22日に新田義貞によって鎌倉が陥落し、同日鎌倉幕府が滅亡します。

本稿では、この元弘の乱のうち、戦局が大きく動く一大事件となった鎌倉幕府軍主力・足利尊氏離反と、その後の鎌倉幕府の西国統治機関である六波羅探題の陥落について紹介していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

足利尊氏離反に至る経緯

後醍醐天皇1度目の倒幕計画(1324年10月)

第96代天皇であった後醍醐天皇は、天皇中心の政治形態であった延喜・天暦の治を理想としており、臣下に過ぎない鎌倉幕府(のそのまた臣下の執権)が実権を握っていることを憂いていました。

そこで、後醍醐天皇は、天皇の政治力を取り戻すために関所を撤廃したりするなどの政治改革を始めていきますが、ことあるごとに鎌倉幕府が立ちはだかりこれを妨害します。

この度重なる鎌倉幕府の妨害を嫌った後醍醐天皇は、自分の理想の障害となる鎌倉幕府を解体しようと考え、日野資朝や日野俊基などの側近を集めて討幕計画を練り、鎌倉幕府に反対する勢力を味方に引き入れようと画策します。

まず、日野俊基を山伏に変装させて畿内を回らせ、反幕府勢力を取り込んでいきます。

次に、京に残った日野資朝は、京にいる武士や貴族たちを反幕府活動に取り込む活動を行います。

さらに、後醍醐天皇は、自身の子である護良親王を天台座主に据え、比叡山をはじめとする仏教勢力の取り込みをします。

こうして、協力者を集めた後醍醐天皇は、北野天満宮の祭礼の日に反鎌倉幕府のための挙兵することとしました。

ところが、ここで問題が起きます。

後醍醐天皇の討幕計画が、朝廷を監視していた鎌倉幕府の出先機関である六波羅探題に露見したのです。

後醍醐天皇が討幕のために動いていると知った鎌倉幕府の出先機関であった六波羅探題が、元亨4年(1324年)10月7日、兵を集めて反鎌倉幕府軍の制圧に向かい、まずは討幕派の多治見国長と土岐頼貞の屋敷を襲撃し両人を討ち取ります。

次に、暗躍していた日野資朝・日野俊基も捕縛されて鎌倉に送られましたが、日野資朝は佐渡島へ流罪、日野俊基は無罪とされます。

そして、当の後醍醐天皇は不問に付され、最初の後醍醐天皇の討幕計画は失敗に終わります。

後醍醐天皇2度目の倒幕計画(1331年8月)

元弘元年(1331年)8月、後醍醐天皇が2度目の鎌倉幕府討幕運動を始めたのですが、後醍醐天皇の側近であった吉田定房によって鎌倉幕府に討幕計画が漏れてしまいます。

その結果、討幕計画の主要人物のうち、後醍醐天皇は配流、大塔宮護良親王(この時点でまだ還俗していなかったため、尊雲法親王と言っていました)・日野俊基は死罪、文観・忠円・円観は配流との処分が申し渡されます。

ここで、護良親王が、後醍醐天皇を逃すためにその身代わりとして花山院師賢を比叡山延暦寺に送った上で、八瀬童子を使わせて後醍醐天皇を笠置山に誘導します。

この策にはまった六波羅探題は、身代わりが送られた比叡山延暦寺に派兵し、後醍醐天皇の引き渡しを要求します。

もっとも、送られてきた花山院師賢を後醍醐天皇と勘違いしていた比叡山延暦寺が後醍醐天皇を守るために鎌倉幕府の求めを拒絶したため、六波羅探題軍が比叡山延暦寺側に攻め寄せて近江国東坂本で合戦となります。

この戦いは天皇を擁すると信じる比叡山延暦寺側が初戦に勝利したのですが、比叡山延暦寺側で後醍醐天皇と思っていた人物が別人であったことが露見してしまったため、同寺の士気が一気に低下し、鎌倉幕府との交戦を停止してしまいます。

そして、このことを知った六波羅探題軍もまた比叡山から兵を引きます。

笠置山の戦い(1331年9月)

他方、護良親王の助言に従って笠置山に到着し同山に行宮を設けた後醍醐天皇は、同山で味方を募り、赤坂城の楠木正成などを引き入れて鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵させます。

このときに、後醍醐天皇の下に集った武士の1人が有名な楠木正成であり、楠木正成もまた後醍醐天皇に同調して下赤坂城・千早城などに籠って同時蜂起します。

これらの倒幕の動きを察知した鎌倉幕府方は、直ちに六波羅探題から7万5000人もの兵を動員して笠置山に送り、元弘元年(1331年)9月2日からこれを取り囲みます。

笠置山に籠る兵は3000人とされており、圧倒的に不利な状況だったのですが、天然の要塞であった笠置山はなかなか落ちませんでした。

困った鎌倉幕府・六波羅軍が鎌倉に援軍を要請したため、鎌倉から軍が編成されて西に向かっていきました。

このとき出陣した大将の中に、後の室町幕府初代将軍となる足利尊氏がいました(このときは足利高氏と名乗っていましたが、便宜上「足利尊氏」の表記で統一します。)。

なお、このときの足利尊氏は、父である足利貞氏の死亡直後の喪に服していた時期であったため出陣に難色を示したのですが、鎌倉幕府はそのような足利尊氏側の事情を無視して出陣を強制したため、鎌倉幕府と足利尊氏との間にわだかまりが生まれます。

ところが、この鎌倉編成軍が笠置山に到着する前の同年9月28日夜、鎌倉幕府・六波羅探題軍の陶山義高らが風雨に紛れめ笠置山に火を放ったことに起因して笠置山の防衛線が崩壊し、ついに笠置山が陥落し後醍醐天皇が捕縛されてしまいます。

この結果、無理をして出陣した足利尊氏らの行軍は全く無駄なものとなってしまいました。

下赤坂城の戦い

笠置山が陥落したことで笠置山までやってきた鎌倉からの上洛軍はやることがなくなってしまいましたので、しかたなく楠木正成が籠る赤坂城(下赤坂城)の攻略に向かいます。

このように何となくで始まった赤坂城の戦いですが、ここで幕府軍は大苦戦をします。

楠木正成軍は、城から石や大木を投げたり、熱湯・人糞を浴びせたりなど、当時の武士には予想もできないような様々な戦術を駆使し、1カ月間に亘って鎌倉幕府軍を翻弄し続けます。

もっとも、下赤坂城自体は大きな城でもなかったため備蓄も少なく、1カ月の籠城で兵糧が尽きたため、楠木正成は赤坂城に火を放って下赤坂城を放棄します(なお、このときの楠木正成の退却は、鎌倉幕府方に楠木正成が死んだと誤認識させることに成功するというオマケ付きでした。)。

なお、赤坂城を脱出した楠木正成は、いまだ抵抗を続ける千早城に入って抵抗を続けます。

他方、鎌倉幕府方に捕まった後醍醐天皇は、皇位を無理やり光厳天皇に譲位させられ、京から遠く離れた隠岐島に流されます。

もっとも、島流しごときでは後醍醐天皇は諦めません。

後醍醐天皇は、隠岐島でひたすら討幕の機会を待ち続けます。

護良親王挙兵

後醍醐天皇の皇子である護良親王(なお、このときはまだ出家中であり「尊雲法親王」と名乗っていたのですが、本稿では便宜上「護良親王」の名で統一します。)は、南都の般若寺でこれらの戦局をうかがっていたのですが、次に自信に鎌倉幕府の手が伸びてくることは確実であると判断し、赤松則祐・村上義光・木寺相模ら9名を引き連れて般若寺を脱出し、熊野方面→十津川郷→槇野城を経て吉野山に入ります。

こうして吉野山に入った護良親王は、鎌倉幕府に対峙するために、吉野山に立ち並ぶ塔頭などを曲輪に見立て、吉野山一帯を城郭に見立てた上で(中世山城としての吉野城、太平記では金峯山城)、鎌倉幕府抵抗戦力の中枢と位置付け、ここで全国各地の勢力に対して鎌倉幕府打倒の令旨を撒布していきます。

この護良親王の令旨を受けて鎌倉幕府打倒に立ち上がった勢力としては、播磨国の赤松則村(赤松円心)などが有名です。

鎌倉幕府としても、幕府打倒の令旨を大量発布する護良親王を捨て置くことはできません。

そこで、元弘3年/正慶2年(1333年)2月16日、鎌倉幕府では楠木正成が籠る城を攻撃するための軍の一部であった二階堂道蘊を総大将とする6万騎を護良親王が籠る吉野城(金峯山城)に派遣します。

その結果、約2週間かけてこれを陥落させ(吉野城の戦い)、総大将であった護良親王は、村上義光・村上義隆親子が命をかけて稼いだ時間を使い、なんとか吉野山からの脱出を果たして高野山に向かって落ちていきます。

他方、護良親王を追っていた二階堂道蘊率いる鎌倉幕府軍は、高野山に押し寄せて根本大塔に陣取って山中を捜索したのですが発見することが出来なかったために護良親王捜索を諦め、同時点において抵抗を続ける楠木正成の千早城へと向かっていきます。

千早城の戦い

吉野城陥落後、千早城に入った楠木正成は、またも知略を巡らした籠城戦を展開します。

太平記によると、このとき楠木軍1000騎に対し、鎌倉幕府軍200万騎であったとされているところ、さすがにこの数字は事実と異なると思うのですが、そう言わしめるほどの兵力差があったのは間違いありません。

ところが、数に任せて力攻めを行う鎌倉幕府軍は、またもや楠木正成の計略に翻弄されてなかなか千早城を落とせません。

困った鎌倉幕府軍が、水攻めや兵糧攻めを試みたり、崖に橋を架けて新たなルートからの攻略を試みも効果は上がらず、いたずらに時間が過ぎていきます。

そして、この鎌倉幕府軍が苦戦しているという情報が全国各地に伝播していき、どんどん鎌倉幕府の威光が低下し、各地で反鎌倉幕府を掲げる勢力が出てきます。

また、鎌倉幕府軍として千早城を囲む勢力の中からも、囲みを解いて自分の領地に帰り始める武士が出始めます(このとき、鎌倉を滅ぼしたことで有名な新田義貞も、仮病を理由として千早城から自領へ帰国しています。)。

こうなってしまうと、鎌倉幕府方としては、千早城攻めを維持することすらできなくなります。

後醍醐天皇の隠岐島脱出(1333年2月)

この千早城攻めの失態とそれに起因する鎌倉幕府の威光の低下をチャンスと見たのが隠岐島に流されていた後醍醐天皇です。

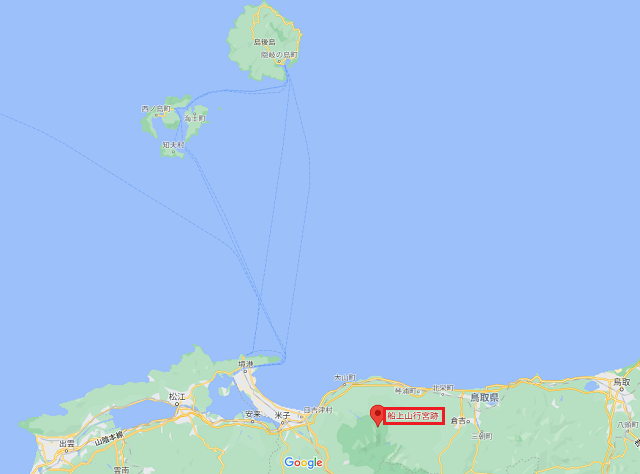

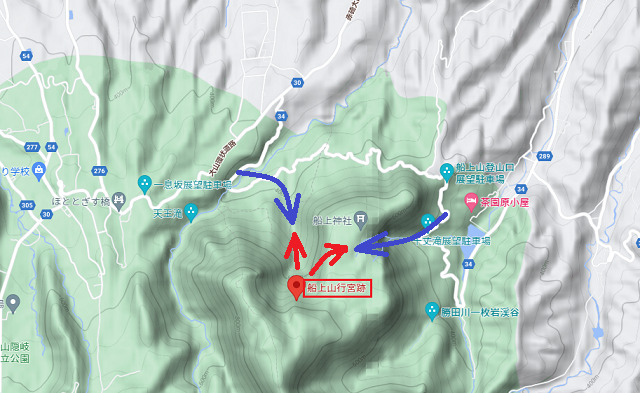

後醍醐天皇は、三度目の鎌倉幕府討幕の期間が到来したと判断し、千草忠顕の引率により、危険を冒して隠岐島を脱出します。

船で隠岐島を出た後、風に乗って南下した後醍醐天皇は、元弘3年(1331年)閏2月24日、現在の鳥取県にあった名和の港に到着します。なお、後醍醐天皇の御着船地点は東西2つの説があり、いずれが真実かは今となってはわかりません(西側の地点には、後醍醐天皇が着船時に腰を掛けて休んだとされる御腰掛の岩が残っていますので、どちらかというと西側の説が有名です。)。

名和の港に上陸した後醍醐天皇は、力を持つ周囲の武士を探します。

後醍醐天皇は、周辺で海運業を営んでいた名和長年を見つけて味方に引き入れ、150騎の名和軍と共に船上山に陣取り鎌倉幕府討伐の綸旨を発し、討幕準備を始めます。

このとき、隠岐島から、後醍醐天皇を追ってきた鎌倉幕府方の佐々木清高ら3000騎が追いつき、元弘3年(1333年)4月24日、船上山で戦いが始まりますが、兵数に劣る後醍醐天皇方が勝利するとの結果に終わります(船上山の戦い)。

隠岐島から脱出した後醍醐天皇に鎌倉幕府軍が敗北したとの情報は、たちまち全国に知れ渡ります。

そして、寡兵の千早城すら落とせない鎌倉幕府軍に見切りをつけ、新たな神輿となる後醍醐天皇を知った西国の武士たちは、次々と後醍醐天皇の下へはせ参じます。

そして、この後醍醐天皇の動きに西国武士が呼応し、西の後醍醐天皇軍と、東の鎌倉幕府軍との衝突が起き始め、止められない討幕のうねりが起こります。

足利尊氏旗揚げ

足利尊氏の上洛

討幕運動が始まる中,焦った鎌倉幕府は、またも軍を派遣してその鎮圧を試みることとし、名越高家(山陽道軍)と足利尊氏(山陰道軍)がその総大将に任じられました。

なお、このときの足利尊氏は、病に臥せっていた時期であったため出陣に難色を示したのですが、鎌倉幕府はそのような足利尊氏側の事情を無視して出陣を強制したため、またもや鎌倉を出発させられた足利尊氏は軍を率いて西進していくこととなりました。

ところが,足利尊氏は、京を通過してそのまま西進し、元弘3年(1333年)4月27日、自らの所領があった篠村に存在する源氏の氏神である八幡大菩薩を祀る篠村八幡宮(延久3年/1071年に後三条天皇の勅宣によって奥州鎮守府将軍・源頼義によって誉田八幡宮から御祭神を勧請して創建されたと伝わっています。)に到着します。

そして、源頼義から10代末裔にあたる足利尊氏は、この篠村八幡宮に到着した2日後の同年4月29日、同所においてで歴史を変える一大判断をします。

足利尊氏旗揚げ(1333年4月29日)

.jpg)

足利尊氏が、元弘3年(1333年)4月29日、篠村八幡宮の境内で反鎌倉幕府の立場を表明して後醍醐天皇方に寝返るという決断を下したのです。

討幕の決意を表明した足利尊氏は、戦勝祈願の願文を神前で読み上げてその願文に添えて鏑矢を1本神前に奉納し、その後、弟の足利直義、吉良、一色、仁木、細川、今川、高、上杉らの諸将も続いて矢を一本ずつ納めて必勝を祈願し、このとき諸将が納め矢は段々と積み重なり、最後には塚のようになったそうです(太平記)。

.jpg)

篠村八幡宮の境内には、このとき奉納された矢が埋葬されたと伝わる矢塚の跡が残されています。

鎌倉幕府打倒を決めた足利尊氏は、全国の武士に密書を送り協力を要請します。

足利尊氏の要請に応じて続々と反鎌倉幕府の武士が集まり、その数は2万人を超えたと言われています。なお、このとき駆けつけてくる武士の目印とするため、篠村八幡宮の境内の旧山陰街道沿いにあった楊の木に足利家の家紋「二両引」印の入った源氏の大白旗が掲げられ、結集の目印としたと伝えられています(梅松論)。なお、楊(柳とは別の樹種です)の木の寿命は約100年とされていることから、現在の楊の木は当時から6~7代を経たものと言われています。

六波羅探題陥落

六波羅探題陥落(1333年5月7日)

こうして東進してきた赤松則村ら周囲の反鎌倉幕府勢力をも取り込んだ足利尊氏は、大軍を率いて京の鎌倉幕府勢力の拠点である六波羅探題を目指します。

京に到着した足利尊氏は、かつて大内裏があった場所に陣を敷き、京の中で起こる小競り合いを鎮圧しながら六波羅探題に向かって軍を進めて行きます。

六波羅探題にたどり着いた足利尊氏は、東側のみ開けて六波羅探題を取り囲みます。

大軍である足利尊氏軍に囲まれた六波羅探題では、勝ち目がないと考える兵が次々に開けられた東側から逃亡していきます。

六波羅探題を任されていた北条仲時と北条時益は、逃げていく兵を見て籠城戦でも勝ち目がないと判断し、六波羅探題の放棄を決めます。

そこで、北条仲時と北条時益は、光厳天皇・花園上皇・後伏見上皇を連れて六波羅探題を出て鎌倉を目指します。

もっとも、途中で北条時益は討死し、北条仲時は自刃して果てます。

北条仲時に従って落ちてきた武士もまた、北条仲時を追って次々と自刃し、六波羅探題は滅亡します。

そして、六波羅探題の滅亡と同時に、千早城攻めをしていた軍勢も散り散りに逃げ、畿内は完全に足利尊氏に制圧されます。

鎌倉幕府滅亡(1333年5月22日)

その後、反鎌倉幕府の流れは鎌倉にも波及し、新田義貞によって鎌倉が陥落し、北条高時をはじめとする北条氏一門が東勝寺で自刃して鎌倉幕府は滅びます。

その後、京に戻った後醍醐天皇によって建武の新政が始まります。