室町時代の初期頃に60年もの長きに及ぶ内乱期となったことで有名な南北朝時代ですが、その争いは中央(京や吉野付近)だけで起こっていたわけではありません。

中央で起こった朝廷の分裂は全国に伝播し、全国各地の諸勢力が南朝側と北朝側とに分かれて紛争が頻発するようになりました。

この南北朝の争いは、東北地方でも起きており、初期の段階では鎮守府将軍北畠顕家vs奥州総大将斯波家長という構図で繰り広げられていきます。

本稿では、東北地方で起きた南北朝の初期の争いについて見て行きたいと思います。

【目次(タップ可)】

北畠顕家の奥州下向

北畠顕家陸奥国下向(1333年11月)

東北地方の南北朝の争いは、京の公家・北畠顕家が陸奥国に派遣されたところから始まりますので、まずはその時代背景から説明します。

元弘3年/正慶2年(1333年)5月に鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐天皇は、天皇親政による政治を始めます(建武の新政)。

ここで、中央のみならず地方の支配権確立をも目指した建武政権は、全国に自らの代理となるべき人物を派遣することとし、奥州には陸奥国司兼陸奥守として北畠顕家を、羽州には出羽国司兼秋田城介として葉室光顕をそれぞれ任命し、彼らを現地に派遣して権力の伝播を試みます。

そして、陸奥国司兼陸奥守となった北畠顕家は、同年10月20日に陸奥国へ下向するために父である北畠親房と共に京を発ち、同年11月29日に後醍醐天皇の皇子である義良親王(のちの後村上天皇)を奉じて陸奥国の多賀城(宮城県多賀城市)に到着します。

北畠顕家による陸奥国統治機構の構築

多賀城に入った北畠顕家は、奥州平定戦を進める準備として陸奥守として国宣を発給するとともに、鎌倉幕府を模して政所・侍所・引付衆をはじめ公卿や在地の武将からなる式評定衆を置くなどして統治制度を整えていきます。

このとき北畠顕家に与えられた権限は非常に強く、後醍醐天皇に一元化されていたはずの恩賞充行の権限についても陸奥国に限って北畠顕家に一任され、北畠顕家と諸郡奉行に任じられた結城宗広(白河結城氏)によって統治が進められることとなりました。

北畠顕家の奥州制圧戦

そして、奥州において統治機構を確立させた北畠顕家は、いよいよ奥州平定戦を進めていくこととします。

北畠顕家は、建武元年(1334年)8月から同年11月19日までの間に津軽における北条氏残党の追討し、その武威をもって奥州諸勢力の取り込みを進めていきます。

斯波家長の奥州総大将就任

足利尊氏が建武政権から離反(1335年7月)

ところが、北畠顕家が順調に奥州で勢力を拡大させて行く一方で、北畠顕家に対抗する大勢力が生まれます。北朝及び足利尊氏に与する勢力です。

きっかけは、中央で建武政権の政治に不満を持つが続出し、足利尊氏がその不満の受け皿となって勢力を拡大させていったことによって起こった後醍醐天皇と足利尊氏の政争です。

両者の対立は次第に強くなっていき、建武2年(1335年)7月に発生した中先代の乱を機に、足利尊氏が後醍醐天皇と袂を分ち、鎌倉において建武政権から独立するという形で顕在化します。

斯波家長奥州総大将就任(1335年8月30日)

これにより、足利尊氏は、建武政権とは異なる独自の支配体制を確立していくのですが、建武政権の代理人として北畠顕家が勢力を広げつつあった奥州についても手を入れます。

具体的には、建武2年(1335年)8月30日に当時僅か15歳であった斯波家長を北朝方の陸奥の支配者となる奥州総大将(後の奥州管領)に任命し、斯波館(岩手県紫波郡)に下向させたのです。

奥州に入った斯波家長は、奥州総大将という地位を利用して内政・自治・裁判・土地安堵・徴税・寺社勢力への介入などを開始し、北朝及び足利尊氏方の出先機関としてのその影響力を強めていきます。

その上で、斯波家長は、奥州において在地勢力の調略を進めていきます。

この結果、奥州には、北畠顕家(後醍醐天皇・南朝)と斯波家長(足利尊氏・北朝)という2つの巨大勢力がせめぎ合う地域となってしまったのです。

北畠顕家鎮守府将軍就任

北畠顕家鎮守府将軍就任(1335年11月12日)

こうなると、建武政権側も奥州の状況を黙ってみているわけにはいきません。

陸奥国司に過ぎない北畠顕家と奥州総大将となった斯波家長だと、その肩書としては斯波家長の方が上位につくイメージとなり、奥州の諸勢力が斯波家長方に流れてしまう可能性が出てきてしまうからです。

そこで、後醍醐天皇は、建武2年(1335年)11月12日、北畠顕家を格上げして鎮守府将軍に任じることとし、足利尊氏麾下の奥州総大将・斯波家長に対抗させることとしました。

奥州の南北朝の始まり

この結果、奥州では、後醍醐天皇麾下の北畠顕家と足利尊氏麾下の斯波家長という、主の異なる2人の総司令官が並び立ってしまいます。

こうして、奥州において、鎮守府将軍・北畠顕家(後の南朝方)と奥州総大将・斯波家長(後の北朝方)との間での熾烈な戦いが始まってしまったのです。

北畠顕家1回目の上洛戦

斯波家長が鎌倉に戻る(1335年11月)

以上の結果、奥州において熾烈な勢力争いを続けていた北畠顕家と斯波家長ですが、中央における後醍醐天皇と足利尊氏との争いにより横槍を入れられます。

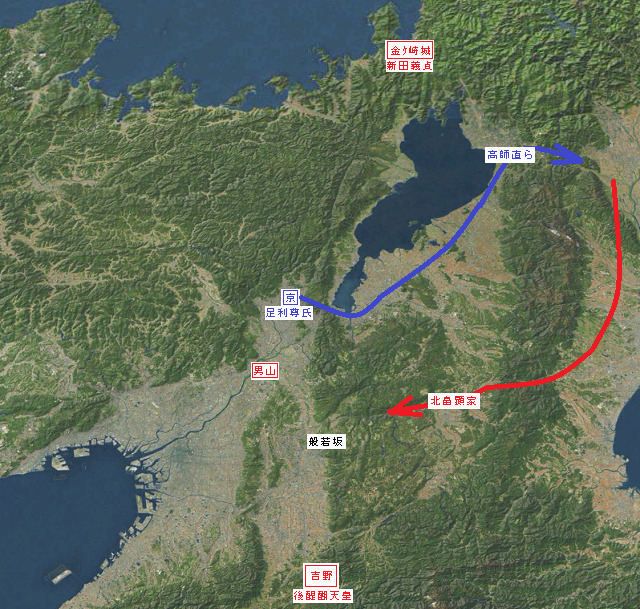

具体的には、足利尊氏を朝敵と定めた後醍醐天皇が建武2年(1335年)11月19日に足利尊氏討伐の綸旨を出し、尊良親王・新田義貞・楠木正成らに命じて6万7000人もの兵を率いさせて足利尊氏がいる鎌倉に向かって出陣させ、矢作川の戦い・手越河原の戦いで足利直義・高師直らに勝利して伊豆国府を占領したところで足利尊氏が出陣することとなったのですが、このときに北畠顕家に背後を突かれることを嫌った足利尊氏が斯波家長を呼び戻して牽制をさせたことで奥州の戦いが一時中断となったのです。

北畠顕家の1回目の上洛戦

その後、建武2年(1335年)12月11日・同月12日、足利尊氏軍が、東海道を東進してきた新田義貞軍を破り(箱根・竹ノ下の戦い)、その勝利の勢いに乗って伊豆国府を奪還し、さらに斯波家長を嫡男・足利義詮の執事に任じて鎌倉に戻した上で、西に向かって落ちていく新田義貞を追って京に向かって進軍していきます。

そして、道中で合流してくる兵を吸収して数を増やしていった足利尊氏軍は、建武3年(1336年)1月11日、そのまま京になだれ込んでいきます。

この直前に足利尊氏の入京を恐れた後醍醐天皇は、足利尊氏入京の前日に比叡山に逃亡した上で、奥州に残っていた北畠顕家に対して後方から足利尊氏軍を攻撃するため出陣して来るように命じます。

奥州で苦しい勢力拡大戦を続けていた北畠顕家でしたが、後醍醐天皇の命令を無視するわけにはいきませんので、奥州平定戦を一時中断し、兵を整えて京に向かって進軍していきます(北畠顕家は、生涯に2度足利尊氏討伐のために上洛作戦を行っているのですが、このときが1度目の上洛作戦です。)。

この北畠顕家軍の進軍に対し、足利尊氏の命で鎌倉に戻っていた斯波家長が迎撃を試みますが、北畠顕家軍に蹴散らされ、その行軍を止めることはできませんでした。

北畠顕家入京と足利尊氏の九州落ち

斯波家長を破った北畠顕家軍はそのまま西進を続け、足利尊氏の居座る京に侵攻し、同年1月27日と同晦日の糺河原の合戦で足利尊氏を丹波国に追い払います(第1次京都合戦)。

その後、足利尊氏は、丹波国で戦力を整え、再度京都に攻め入るために建武3年(1336年)2月3日に摂津国猪名川付近へ到着したのですが、このとき北畠顕家軍に加えて足利尊氏討伐のために西進してきた新田義貞も加わった大戦となります。

戦いは一進一退で進んだのですが、楠木正成の夜襲によって足利尊氏が総崩れとなり足利尊氏方敗北により戦いが終わります(豊島河原合戦)。

この戦いに敗れた足利尊氏は西に向かって逃げ、途中播磨国の赤松則村(円心)の助言を受けた後、再興を賭けて九州に落ちて行きます。

ここまでが建武政権が足利尊氏に勝っていた序盤戦です。

北畠顕家の奥州帰還(1336年3月)

足利尊氏を京から追い払うという大功を挙げた北畠顕家でしたが、そのために奥州を留守にしてきたため、奥州で足利方の勢力が大きくなっていることを聞かされ、後醍醐天皇へ奥州への帰還許可を求めます。

なお、正確な事実は不明ですが、この頃に、出羽一円で発生した内乱で出羽国司兼秋田城介に葉室光顕が足利方により斬首されたとも伝えられており、北畠顕家が不在となった間に後醍醐天皇方が大きく力を失っていました。

足利尊氏を追い払った後醍醐天皇は、京の安全を確保したと判断して北畠顕家の奥州帰還を許可したため、建武3年(1336年)3月、北畠顕家が奥州への帰還の途につきます。

なお、この陸奥に戻る途中で、またもや斯波家長が、東海道を行軍中の北畠顕家軍を攻撃したのですが、このときも北畠顕家軍に一蹴されています。

そして、足利尊氏を追い払って陸奥国に帰り着いた北畠顕家でしたが、北畠顕家不在の間に欧州における陸奥将軍府(後醍醐天皇方)の勢力は一気に低下しており、再度奥州平定戦を再開する必要に迫られてしまいました。

北畠顕家2回目の上洛戦

足利尊氏入京

後醍醐天皇は、建武3年(1336年)3月、新田義貞を総大将に任じて九州に落ちていった足利尊氏追討の軍を西に向かわせますが、新田軍が播磨国・白旗城に篭城する足利方の赤松則村(円心)が障害となって足止めされている間に、足利尊氏は九州で勢力を整え京に向かって東進してきます。

途中、持明院統の光厳上皇を治天に擁立するなどして勢いを増し、大軍となって京に向かって行きます。

勢いに乗る足利尊氏軍は、途中、1336年5月25日、湊川で楠木正成を討ち取り(湊川の戦い)、そのまま京を制圧します。

建武の新政の終焉

京に入った足利尊氏は、建武3年(1336年)8月15日、光厳天皇の弟豊仁(後の光明天皇)を天皇に擁立した上で、後醍醐天皇を幽閉し、延元元年/建武3年(1336年)11月2日、三種の神器を受領して、天皇親政を目指した建武の新政を終わらせます。

そして、足利尊氏は、同年11月7日、室町幕府の施政方針を示した式目である建武式目により新たな武家政権の施政方針を示し、室町幕府を開設します。

南北朝時代の始まり(1336年12月21日)

幽閉されていた後醍醐天皇ですが、延元元年/建武3年(1336年)12月21日、隙を見て花山院から脱出して吉野に向かいそこで新たな朝廷(南朝)を立ち上げます。

これに対し、京に残った光明天皇・光厳上皇の朝廷も存在しますので(北朝)、日本国内に北朝と南朝の2つの朝廷が併存していくこととなります。

いわゆる南北朝時代の始まりです。

北畠顕家の2回目の上洛戦(1337年9月6日~)

そんな中、鎮守府将軍として陸奥国にいた北畠顕家の下に、吉野にいる後醍醐天皇から足利尊氏を追い落とし京を奪還するように指示する手紙が届きます。

.jpg)

もっとも、1回目の北畠顕家の上洛作戦の後、奥州では北朝方の勢力が優勢となったため、北畠顕家が、延元2年/建武4年(1337年)2月9日に広橋経泰らと図って、陸奥太守義良親王を多賀国府から霊山に移して山頂付近に「国司館」を設置して国衙機能をそれまでの多賀城から移して北朝勢力に対抗し始めるなど、南朝方の勢力も混乱を極めている状態だったため、北畠顕家はすぐに京に向かうことはできませんでした。

その後、北畠顕家は、なんとか奥州の情勢に一応の調整を行い、延元2年/建武4年(1337年)9月6日、義良親王(後の後村上天皇)を奉じ、腹心の結城宗広や伊達行朝らを率いて霊山城を出発し、京に向かって進軍して行きます。北畠顕家の人生2度目の上洛戦です。

鎌倉攻略(1337年12月23日)

京に向かう北畠顕家軍は、途中の上野国の新田徳寿丸(新田義貞の次男、後の新田義興)など南朝方の関東諸侯を吸収しながら進んで行きます。

その後、北畠顕家は、迎撃に来た斯波家長・足利義詮(足利尊氏の嫡男)らの軍勢を打ち破ります(利根川の戦い)。

そして、北畠顕家は、このまま足利義詮を追って鎌倉に向かうのですが、ここで、中先代の乱で足利尊氏に敗れ伊豆国に埋伏していた北条時行が北畠顕家に呼応し、共に鎌倉を攻めることとなりました。

そして、北畠顕家は、延元2年/建武4年(1337年)12月23日、朝夷奈切通から鎌倉に侵入し、杉本城の斯波家長を破って敗死させ、鎌倉を攻略します(杉本城の戦い)。

北畠顕家にとっても、奥州で戦い続けた宿敵を倒した瞬間でした。なお、斯波家長の後任の奥州総大将(後の奥州総大将)には石塔義房が任命されています。

もっとも、北畠顕家は、足利方の斯波家長を討ち取ったものの、足利義詮・上杉憲顕・桃井直常・高重茂らは房総方面に脱出したため、鎌倉の戦力を殲滅することはできませんでした。

そして、鎌倉を攻略した北畠顕家軍は、翌延元3年/暦応元年(1338年)1月2日、鎌倉を出発し、東海道を西進して京に向かいます。

青野原の戦い(1338年1月28日)

鎌倉を出た北畠顕家は、途中足利尊氏方の勢力を破り、また井伊谷で宗良親王と合流したりしながら、延元3年/暦応元年(1338年)1月20日に美濃国に到達し、京まであと少しに迫ります。

ところが、ここで、鎌倉を脱出していた上杉憲顕ら足利方が、北畠勢西上に出発したことにより留守となった鎌倉を奪回して軍勢を整え、遠江国で今川範国、三河国で吉良満義・高師兼、美濃国で高師冬・土岐頼遠らと合流しながら北畠顕家に迫ります。

北畠顕家は、京に攻め入る前に後顧の憂いを断つため、追って来た足利勢と戦うことを決め、美濃国内に軍勢を配置します。

そして、延元3年/建武5年(1338年)1月28日から29日にかけて、待ち受けていた北畠顕家軍と追って来た足利方との戦いが行われ、南朝軍の勝利に終わります(青野原の戦い)。

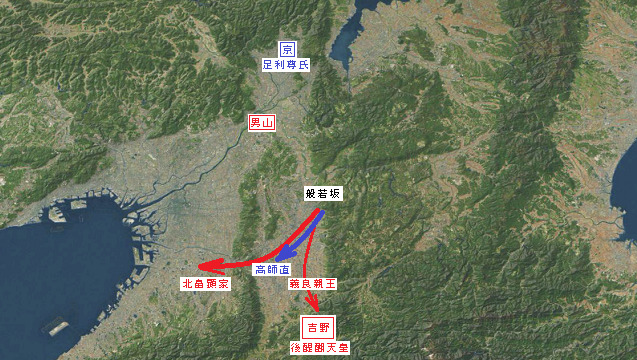

北畠顕家の死(1338年5月22日)

青野原の戦いに勝利した北畠顕家ですが、その損害も大きく、大きく勢力を落とします。

北畠顕家の勢力低下を好機と見た足利尊氏は、京から高師直率いる迎撃隊を派遣し黒地川に布陣させます。

このとき、北畠顕家には、越前で勢力を回復しつつあった新田義貞と合流する選択肢もあったのですがこれをせず、伊勢・伊賀を経由して後醍醐天皇のいる大和国・吉野に向かいます。

高師直は、南下する北畠顕家を追いかけ、延元3年/建武5年(1338年)2月28日、般若坂でこれを破ります(般若坂の戦い)。

敗れた北畠顕家は、道中の安全を確保できないと判断した北畠顕家は、旗印であった義良親王(後の南朝2代・後村上天皇)を吉野に送り届けます。

その後、足利尊氏方から逃げるべく西に向かい、河内国にたどり着いた北畠顕家でしたが、延元3年/建武5年(1338年)5月22日、追撃してきた高師直軍にに討ち取られ(石津の戦い)、最期を迎えました。享年は21歳でした。

なお、北畠顕家と共に戦った結城宗広は命からがら後醍醐天皇がいる吉野へと逃れています。

北畠顕家の死後

北畠顕家の死後、南朝では、延元3年/建武5年(1338年)閏7月26日、北畠顕家の弟・北畠顕信を鎮守府将軍を任命し、奥州の再編成を試みます。

また、同年9月、伊勢国司の北畠顕能を残し、北畠顕信が、義良親王(後の後村上天皇)を奉じて北畠親房・伊達行朝・中村経長・結城宗広ら等と共に海路から奥州へ向かおうとしたのですが、船団が途中暴風に巻き込まれ遭難します。

北畠顕信と義良親王は、伊勢へ戻った後、翌年に再び陸奥へと向かい、顕家が拠点としていた霊山城を中心に活動しました。

北畠親房は常陸にたどり着いて北朝方と戦いますが(常陸合戦)、興国4年/康永2年(1343年)11月、親房は常陸を捨て吉野へと向かっています。

なお、以降の話は長くなりますので別稿に委ねたいと思います。