青野原の戦い(あおのがはらのたたかい)は、南北朝時代の延元3年/暦応元年(1338年)1月28日から1月29日にかけて、美濃国・青野原で発生した、南朝方の北畠顕家軍と、北朝方(足利尊氏方)の土岐頼遠らとの戦いです。

後に、天下分け目の関ヶ原の戦いが行われたのと同じ場所で行われた、南北朝時代の決戦です。

なんとかこの戦いに勝利した南朝方の貴公子・北畠顕家でしたが、被った損害も大きく、その後の敗死に繋がってしまう重要な戦いでした。

以下、南北朝時代の関ヶ原とも言える青野原の戦いについて、その発生原因から見ていきましょう。

【目次(タップ可)】

青野原の戦いに至る経緯

北畠顕家の奥州下向(1333年10月)

鎌倉幕府を滅ぼして天皇親政(建武の新政)を始めた後醍醐天皇は、中央を自分で、地方を皇子達を通じて支配することを図り、建武元年(1333年)10月に義良親王(後の南朝2代・後村上天皇)を奉じた北畠親房と北畠顕家を陸奥に派遣して陸奥将軍府を、また同年12月には成良親王を奉じた足利直義を鎌倉に派遣して鎌倉将軍府を成立させます。

この結果、中央の公家であった北畠顕家は、はるか遠方である奥州に向かい、同地の支配権確立に尽力することとなります。

ところが、北畠顕家が奥州で奮闘している間に、中央では土地配分のゴタゴタや恩賞の恣意的配布などの結果、早々から新政権に対する信頼が失われていきます。特に、鎌倉幕府打倒に貢献した武士たちの不満は大きいものでした。

ここで、この不平不満武士を吸い上げて力を付けたのが足利尊氏でした。

足利尊氏の反乱

建武政権に不満を持つ武士を味方に付けることにより力を付けた足利尊氏は、このころに鎌倉で起こった中先代の乱をきっかけとして、これを鎮圧するという目的を掲げて建武政権の許しを得ず鎌倉に向かってこれを鎮圧し、その後、中先代の乱の鎮圧に功があった武士達に勝手に土地の分配を始めます。

この足利尊氏の行為は、土地に関する権限は天皇に集中させるとした建武政権の方針に反するものであり、後醍醐天皇に対する明らかな反逆行為です。

後醍醐天皇は、自らの意に反した足利尊氏の行動に激怒し、各地の武士に足利尊氏の討伐を命じます。

北畠顕家の1度目の上洛戦

このとき、後醍醐天皇は、奥州平定戦を進めていた北畠顕家に対しても足利尊氏討伐命令を発します。

奥州平定戦を進めていた北畠顕家としては、自らの戦で忙しい時期の命令に困惑しますが、後醍醐天皇からの命令を無視できません。

やむなく、北畠顕家は、自らの戦いである奥州平定戦を一時中断し、奥州から大軍を率いて中央に向かい、延元元年/建武3年(1336年)2月3日、楠木正成らと協力して足利尊氏を九州に追い払います(豊島河原の戦い)。

その後、北畠顕家は、義良親王と共に陸奥国に戻り、再び奥州の勢力拡大・支配地統治に尽力します。

建武の新政の終焉

ところが、その後、九州に落ち延びたはずの足利尊氏が、同地で勢力を盛り返して東進を始め、建武3年(1336年)5月25日、湊川の戦いで楠木正成・新田義貞らを破って入京してきます。

そして、京に入った足利尊氏は、光厳上皇を治天の君に擁立した上で、同年8月15日、その弟である豊仁(後の光明天皇)を天皇に擁立します。

また、足利尊氏は、後醍醐天皇を幽閉した上で、延元元年/建武3年(1336年)11月2日に後醍醐天皇から三種の神器を受領して(後醍醐天皇は、このとき渡した三種の神器は偽物であると主張しています。)、天皇親政を目指した建武の新政を終わらせてしまいました。

こうして京に成立した新たな朝廷(北朝)の権威を基に、足利尊氏は、同年11月7日、建武式目を制定することによって新たな武家政権の施政方針を示し、室町幕府を開きます。

南北朝時代の始まり(1336年12月21日)

他方、足利尊氏によって幽閉されていまった後醍醐天皇ですが、その強烈なキャラクターから北朝と足利尊氏の成り上がりを黙っていられるはずもありません。

後醍醐天皇は、延元元年/建武3年(1336年)12月21日、隙を見て幽閉先の花山院から脱出して吉野に向かい、そこで新たな朝廷(南朝)を立ち上げます。

この結果、京に残った光明天皇・光厳上皇の朝廷(北朝)と、後醍醐天皇の朝廷(南朝)という、2つの朝廷が存在することとなってしまい、いわゆる南北朝時代が始まってしまいました。

後醍醐天皇からの足利尊氏討伐命令

このような状況下で、鎮守府将軍として陸奥国の支配権確立に尽力していた北畠顕家の下に、吉野にいる後醍醐天皇から、京にいる足利尊氏を追い落とし京を奪還するように指示する手紙が届きます。

もっとも、このころの奥州の情勢は不安定であった上、延元2年/建武4年(1337年)1月8日にそれまでの本拠地であった多賀城から霊山城に本拠地を移したばかりであったため、北畠顕家は、すぐに軍を編成して京に向かうことはできませんでした。

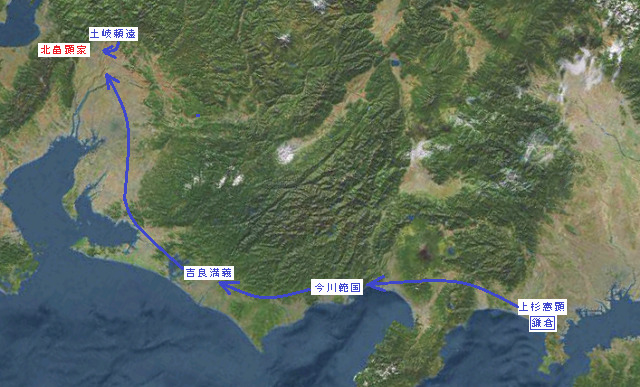

その後、北畠顕家は、なんとか奥州の情勢を取りまとめ、同年8月11日、義良親王を奉じ、腹心の結城宗広や伊達行朝らを率いて、霊山城(福島県相馬市および伊達市)を出発して京に向かって進軍して行きます。

鎌倉攻略(1337年12月)

京を目指す北畠顕家軍は、途中で上野国の新田徳寿丸(新田義貞の次男、後の新田義興)など南朝方の関東諸侯を吸収しながら進んで行きます。

その後、北畠顕家は、迎撃に来た足利義詮(足利尊氏の嫡男)の軍勢を打ち破り(利根川の戦い)、逃げた足利義詮を追って鎌倉に向かうのですが、ここで、中先代の乱で足利尊氏に敗れ伊豆国に埋伏していた北条時行が北畠顕家に呼応し、共に鎌倉を攻めることとなりました。

そして、北畠顕家は、延元2年/建武4年(1337年)12月23日、朝夷奈切通から鎌倉に侵入し、杉本城の斯波家長を破って鎌倉を攻略します(杉本城の戦い)。

北条時行にとっては、中先代の乱に続く2度目の鎌倉奪還です(もっとも、このときに足利方の斯波家長を討ち取ったものの、足利義詮・上杉憲顕・桃井直常・高重茂らは房総方面に脱出したため、鎌倉の足利方戦力を殲滅することまではできませんでした。)。

北畠顕家の2度目の上洛戦(1338年1月2日)

鎌倉を攻略した北畠顕家軍は、翌延元3年/暦応元年(1338年)1月2日、鎌倉を出発し、東海道を西進して京に向かいます。北畠顕家の人生2度目の上洛戦です。

青野原の戦い

北畠顕家の美濃到着(1338年1月20日)

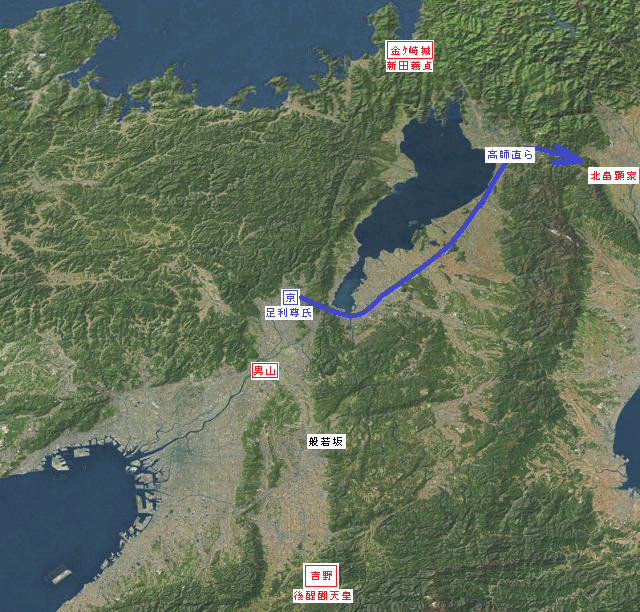

京にいた足利尊氏は、当時北陸で勢力を高めていた新田義貞への対処に苦慮しており、西進して来る北畠顕家軍の対応が後手に回ります。

他方、北畠顕家は、途中の井伊谷で宗良親王と合流した上で、延元3年/暦応元年(1338年)1月20日には美濃国に到達します。

鎌倉からの追撃軍が迫る

一方で、鎌倉を脱出していた上杉憲顕ら足利勢は、北畠勢西上に出発したことにより留守となった鎌倉を奪回して軍勢を整え、西上していく北畠顕家を追って西進を開始します。なお、鎌倉を出た上杉憲顕らは、遠江国で今川範国、三河国で吉良満義・高師兼、美濃国で高師冬・土岐頼遠らと合流し、その軍勢は8万騎にも上ったそうです。

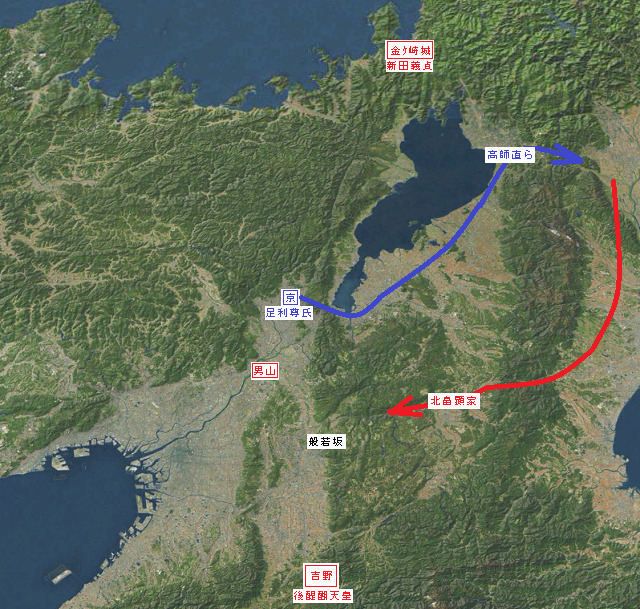

この動きを聞いた北畠顕家は、京へ攻め入ろうとする直前に、背後からも足利方の大軍が迫っていることを知り焦ります。

このまま入京すれば、京の足利尊氏軍と追って来た足利方に挟撃されるからです。

悩んだ末、北畠顕家は、京都へ攻め入る前に後顧の憂いを断つため、美濃国で追って来た足利勢と戦うことを決めます。

青野原の戦い(1338年1月28日)

北畠顕家は、西上作戦を一時中断した上で東に向かって180度転身し、青野原一帯に布陣して鎌倉からの追撃軍(上杉憲顕ら)を待ち受けます。

そして、北畠顕家を追って来た足利方は、くじ引きで陣立ての順番を決めた後、順次展開して北畠勢に攻撃をかけていきます。

戦いは、延元3年/建武5年(1338年)1月28日から29日にかけて行われ、待ち受けていた北畠顕家軍が、追って来た足利方を撃退して北畠顕家率いる南朝軍の勝利に終わります(太平記)。

なお、このときの決戦の地となった青野原は、かつては壬申の乱の主戦場となった場所であり、さらには後に関ヶ原と呼ばれて有名な天下分け目の戦いの舞台となった場所でもあり、日本史上3度に亘る大戦が行われた地として有名です。

青野原の戦い後の北畠顕家の謎の行動

京から迎撃軍迫る

なんとか鎌倉から来た追撃軍を撃退した北畠顕家でしたが、更なる選択に迫られます。

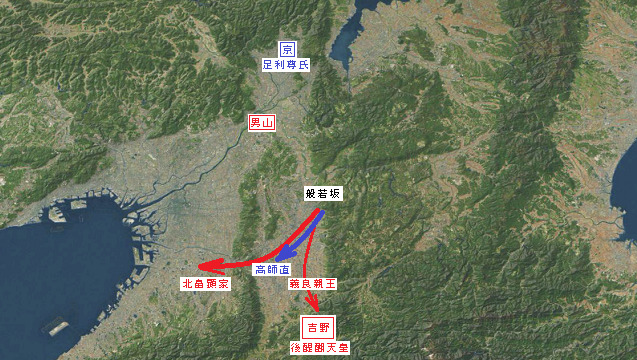

青野原の敗報を聞いた京の足利尊氏が、高師泰・佐々木道誉(京極道誉)・佐々木氏頼(六角氏頼)・細川頼春らに命じて5万騎の軍勢を北畠顕家の下へ差し向け、これらの軍が近江国・美濃国の国境である黒地川(黒血川)に布陣したとの報が入ったからです。

青野原の戦いによる勝利で勢いがあるものの、同戦いで少なくない損害を被っているため、北畠顕家は、足利尊氏方の新手と戦って勝利できるか大いに悩みます。

北畠顕家の謎の進路

その結果、北畠顕家は、謎の行動をとります。

青野原の戦いに勝利した北畠顕家は、通常であれば足利尊氏を追い払って京に入り、吉野から後醍醐天皇を迎えると思われました。

ところが、北畠顕家が、伊勢国、伊賀国を経て後醍醐天皇のいる吉野へ向かったのです。

伊勢方面に転進した理由については、北畠勢は青野原の戦いに勝利したものの、長期の行軍と度重なる戦闘に疲弊したため、新手の足利勢と戦う力はなく、近江から京都への突破をあきらめたためとも言われています。

このとき、北畠顕家には、越前で勢力を回復しつつあった新田義貞と合流する選択肢もあったのですが、これをしませんでした。

北畠顕家が、新田義貞との合流を避けた理由については、新田義貞に功を立てさせるのを嫌ったためとも、北畠氏が根拠地化しつつあった伊勢で力を立て直すためとも、同行していた北条時行が父の敵である新田義貞との合流を拒んだためとも言われていますが、正確な理由は不明です。

足利軍による追撃

勢いに乗る北畠顕家との戦いを覚悟していた京から派遣された足利軍は、北畠顕家が戦いを避けたことで勢いづきます。

士気が回復し窮地を脱した足利尊氏方は、黒地川に布陣させていた高師直率いる軍勢を南下させ、北畠顕家を追わせます。

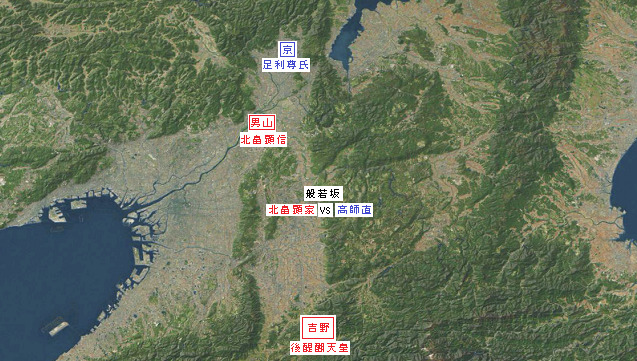

北畠顕家は、延元3年/建武5年(1338年)2月21日に大和国を占領するのですが、同年2月28日、迎撃に来た足利尊氏方の高師直・高師冬・桃井直常らに敗れます(般若坂の戦い)。

伊勢から駆けつけて京に向かっていた北畠顕家の弟・北畠顕信(このときは,山城国・男山にいました。)にも軍勢を分散させたため、安全を確保できないと判断した北畠顕家は、旗印であった義良親王(後の南朝2代・後村上天皇)を吉野に送り届けます。

その後、足利尊氏方から逃げるべく西に向かい、河内国にたどり着いた北畠顕家に対し、さらに高師直が追撃してきます。

北畠顕家の死(1338年5月22日)

その後、延元3年/建武5年(1338年)5月22日、ついに北畠顕家に高師直軍が取りつき、堺浦で激突します。

北畠顕家軍は、攻撃してくる高師直軍に対して必死に防戦をしますが、寡勢であったのに加え長征の疲労もあったために士気も低く高師直軍を防ぎきれません。

そして、北畠顕家が石津(現在の大阪市阿倍野区)に到達した際、高師直軍に囲まれ絶体絶命となり、供回りの200騎とともに高師直軍に突撃してこれを突破し吉野に向かおうとしたのですが、奮戦中に落馬してついに討ち取られてしまいました(石津の戦い)。

花将軍と言われた貴公子・北畠顕家の最期です。享年21歳という若すぎる死でした。

なお、現在、このとき北畠顕家が敗死したと伝えられる地に、北畠顕家とその父である北畠親房を主祭神とする阿倍野神社(建武中興十五社の1つ)が建っていますので、興味がある方は是非。