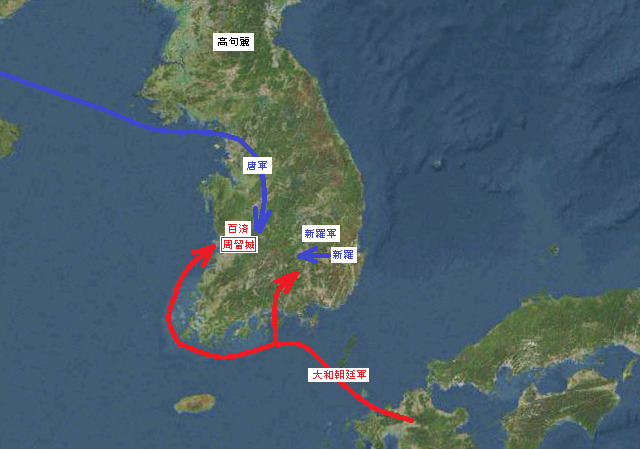

618年に建国された中国王朝の唐は、建国直後から朝鮮半島への軍事的野心を示し、朝鮮半島北部の高句麗と対立すると共に、朝鮮半島南部新羅と組んでその他地域の侵攻を試みます。

この結果、7世紀の朝鮮半島は、唐からの軍事侵攻にさらされる戦いの世紀となったのです。

そして、この唐と朝鮮半島諸国家との戦いに、朝鮮半島南部国家であった百済からの援軍要請に応じたヤマト政権(倭国)も参戦します。

もっとも、海を渡ったヤマト政権軍は、白村江の戦いで唐・新羅軍に大敗し、朝鮮半島内の拠点を全て失って倭国(日本)に逃げ帰ります。

それだけなら良かったのですが、超大国である唐に喧嘩を売ったヤマト政権としては、その報復として唐・新羅連合軍からの侵略の危機に晒されるという、国家存亡の危機を迎えることとなったのです。

そこで、ヤマト政権は、この後に内政・軍事・外交というあらゆる面でその対策に追われることとなってしまいました。

本稿では、白村江の戦いの敗戦後にヤマト政権が、迫り来る唐・新羅軍の侵攻の脅威に備えてどのような対策を取ったのかについて説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

白村江の戦いに敗北するまで

唐による朝鮮半島進出

618年に隋を滅ぼして興った中国の超大国・唐は、東アジアへの野心を隠しませんでした。

その手始めとして朝鮮半島への進出を図り、朝鮮半島北部を支配する高句麗と対立していきます。

そして、唐が高句麗への侵攻を開始すると、その南部に位置する朝鮮半島南部諸国では動揺が広がり、新羅は唐に接近することで、また百済はヤマト政権(倭国)に接近することでその生存を図ります。

この結果、朝鮮半島南部では、新羅・唐VS百済・倭という構造が出来上がります。

百済滅亡(660年)

唐・新羅は、660年3月、百済を滅ぼすための兵を挙げ、唐軍13万人(神丘道行軍大総管・蘇定方、将軍・劉伯英)が上から、新羅軍5万人が陸上からという水陸二方面作戦によって百済に向かって進軍していきます。

これに対し、荒廃しきっていた百済首脳部の対応が遅れ、その作戦が定まらない間に東軍の侵入を許し、簡単に炭峴・白江を超えられてしまいます。

首脳部が機能していないのを見て、現場の百済の将軍たちは独自の行動を展開し、階伯将軍率いる決死隊5000兵が3つの陣を構えて待ちぶせて迎撃するなど奮戦しますが、同年7月9日、圧倒的な唐軍に敗れ、階伯将軍も戦死します(黄山の戦い)。

そして、同年7月12日、唐軍は百済王都を包囲します。

このとき、百済王族には投降希望者が多数でたのですが唐側がこれを拒否したため、同年7月13日、百済太子隆が降伏し、百済義慈王は熊津城に逃亡します。

その結果、同年7月18日、百済の義慈王が降伏したことにより百済は滅亡します。

日本による百済支援(660年12月)

百済を滅ぼした唐軍は、その後、方向転換して高句麗に向かいます。

これを好機と見た百済遺民の鬼室福信や黒歯常之らが、660年8月2日ころから人質として倭国にとどめ置かれていた百済太子豊璋を擁立して百済復興運動を始め、ヤマト政権に救援を求めてきます。

この援軍要請に、ヤマト政権内部では意見が真っ二つに分かれます。

百済遺臣に協力すれば大国である唐に敵対することとなる一方で、百済遺臣の申し出を拒否すれば朝鮮半島は唐と新羅に平定されて朝鮮半島に対する影響力が失われるばかりか、次にヤマト政権が狙われる可能性がでてくるからです。

喧々諤々の議論が繰り広げられた結果、660年12月、斉明天皇及び実質的統治者であった天智天皇(この頃はまだ即位していなかったため中大兄皇子だったのですが、便宜上、以下天智天皇の名称で統一します。)が、百済遺臣を支援し、唐・新羅と敵対するという決断を下します。

白村江の戦い(663年8月27日)

662年5月、朝鮮半島に上陸したヤマト政権軍先行隊は、次々と百済の旧領を奪還していきました。

これに勢い付いた百済軍は、朝鮮半島南西部(旧百済領土のほぼ中央)の白江(現錦江)河口部に本拠となる城(周留城)を建築します。

ところが、本拠地を得て国王が即位し、いよいよこれからとなった百済に激震が走ります。

国王となった豊璋に政治能力・統率力がないと見た鬼室福信・黒歯常之ら諸将が独自行動を開始し、これを苦々しく思った豊璋が鬼室福信を処刑してしまったのです。

国王によって英雄・鬼室福信が処刑された百済は大混乱に陥ります。

また、鬼室福信の死により、百済の地形を熟知しかつ周囲に多くの人脈を持つ現場の最高指揮官を失うこととなった百済軍は一気に弱体化します。

これを好機と見た唐・新羅は、天智天皇2年(663年)7月、劉仁軌・杜爽・元百済太子の扶余隆(元百済太子)らを指揮官とする170余隻の船と7000人の兵を動員し、復興百済軍の王都・周留城を包囲します。

王都・周留城を包囲する唐・新羅軍に対し、ヤマト政権軍先行隊だけでは対応しきれません。

そこで、ヤマト政権では、さらに上毛野君稚子・巨勢神前臣譯語・阿倍比羅夫を指揮官とする兵1万7千人の水軍と、廬原君臣を指揮官とする兵1万人の陸軍を追加で派兵します。

総人口300万人程度であったいわれる時代に、合計4万人を超える大兵力(総人口の約1.5%)を繰り出したことから見ても、この戦いがヤマト政権にとっての一大決戦であったことがわかります。

そんな中で、天智2年(663年)8月28日、白村江河口付近に布陣する唐・新羅水軍にヤマト政権水軍が突撃することにより白村江の戦いが始まります。なお、白江(現錦江)が白村を通って黄海に流れ込む海辺を白村江と呼び、ここで行われた戦いなので白村江の戦いと呼ばれます。

ヤマト政権軍は三軍編成をとって4度に亘って突撃しますが、唐・新羅水軍の潮の満ち引きを踏まえた巧みな操船術と火矢を用いた的確な攻撃によりヤマト政権水軍はなすすべなく次々と撃沈されて行き(400隻もの倭船が沈んだと言われています。)、白村江の戦いは、唐・新羅水軍の一方的な勝利に終わります。

そして、白村江の戦いでヤマト政権水軍を下した唐・新羅水軍は、そのままヤマト政権陸軍を殲滅するために百済・ヤマト政権陸軍の攻撃に向かいます。

唐・新羅陸軍は、唐将である孫仁師・劉仁願と新羅王である金法敏(文武王)の指揮の下で百済・ヤマト政権陸軍と対峙していたのですが、ここに白村江の戦いに勝利した後で熊津江に沿って下り回り込んできた唐・新羅水軍到着し、百済・ヤマト政権陸軍を挟撃し、これを殲滅した結果、陸上戦もまた唐・新羅陸軍の勝利に終わります。

白村江で大敗したヤマト政権水軍は唐・新羅水軍に追われる中、多くの将兵を現地に残しながら倭国に逃げ帰ります。

また、百済軍でも、百済王・豊璋が城兵らを見捨てて周留城から脱出して同年8月13日にヤマト政権軍に合流したのですが、敗色が濃くなるとそこからも脱出して数人の従者と共に高句麗に亡命したため、復興百済王朝は完全に滅亡します。

白村江の戦い敗戦後の防衛策

白村江の戦いに敗れて逃げ帰った倭国(ヤマト政権)には、唐・新羅軍からの報復のための追撃攻撃を受ける危機が生じます。

白村江の戦いで主力軍を失ったヤマト政権に唐・新羅と正面から戦う水上・陸上戦力は残されていません。

そこで、天智天皇は、急ぎ防衛施設の整備を行い、唐・新羅側の予想進軍ルートを遮断する必要に迫られます。

このとき、天智天皇は、都を本丸と見立て、その上で北九州を第1次防衛拠点(外曲輪)、瀬戸内海を第2次防衛拠点(内曲輪)と定め、これらに様々な防衛策をとっていきました。

第1防衛拠点としての北九州防衛

.jpg)

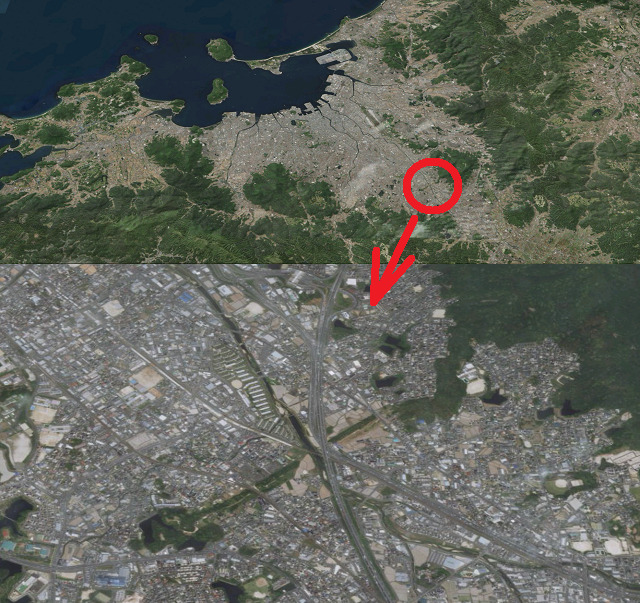

天智天皇は、まずは朝鮮半島から侵攻してくるであろう唐・新羅軍に対する防衛拠点となる大宰府の防衛を強化から始めます。

具体的には、北九州単独で防戦できるよう、第1防衛拠点の本丸を大宰府に定め、いち早く進軍状況を確認した上で、大宰府の周囲に出城として配した朝鮮式山城と城壁と見立てた連山と水城で守るという一体的な防衛構造を作り上げました。

なお、ヤマト政権側が、朝鮮半島経由で侵攻してくる唐・新羅軍の最初の攻撃対象が他の場所ではなく大宰府と判断した理由は兵站の発想からの帰結です。

報復のために攻めてくる唐・新羅軍は、当然万単位の兵を動員してくることとなるため、その進軍に大量の武器や食料が必要となるのですが、これらは1回運んで終わりというわけではなく、戦いが続く間、常に前線にこれらの物資を供給し続ける必要があります。

そして、これらの物資は朝鮮半島経由で海路で運ばれますので、多くの船の陸揚げができる港が必要です。

また、兵站については、兵糧を運ぶための兵糧も必要となり、またその距離が長ければ長いほど敵襲や自然災害によって少なくない量の物資が失われることとなるため、その距離が短ければ短い必要があります。

そこで、朝鮮半島から侵攻してくる唐・新羅軍にとって、ヤマト政権を攻撃するための兵站基地となりうる場所は大宰府によって防衛される博多(博多湾)しかなかったのです。

ましてや、当時の博多は、白村江の戦いで壊滅的打撃を受けたとはいえ、ヤマト政権水軍の一大拠点でもあったため、ここを放置して他の場所へ上陸しようとすると、途中でヤマト政権水軍の攻撃に晒されることとなりますので、博多以外の場所に上陸する選択肢はありえません。

そのため、唐・新羅軍の第1次攻撃地点は北九州博多の大宰府であることが確定しており、それが明らかであるからこそヤマト政権としてもここを最優先で整備することとしたのです。

(1)烽の配備(664年)

唐軍・新羅軍の侵攻があった場合、その情報をいかに早く知ることができるかでその戦局が変わります。

そこで、天智天皇は、これらの侵攻があった場合に一刻も早くその事実を知ることができるよう、唐・新羅軍の侵攻ルートとなる対馬島・壱岐島・筑紫国などに烽火(とぶひ)を配備します。

なお、烽火とは、ヨモギや藁などを穴に入れて焼くことで煙を上げ、それを離れたところから確認することによって情報を伝達する手段であり、いわゆる狼煙です。

(2)朝鮮式山城築城

また、大宰府防衛拠点となる大宰府の周囲には大野城・阿志岐山城・基肄城、また対馬国に金田城、肥後の国に鞠智城といった朝鮮式山城(山城周囲を取り囲むように城壁を配した古代の城)が築城されました。

なお、文献上は、北九州に大野城・基肄城・鞠智城・金田城、瀬戸内に長門の城・屋嶋城、畿内に高安城がそれぞれ築城されたとされているのですが、長門・茨・常・三野・稲積の5城についてはその所在地は明らかとなっていません。また、岡山にも城(鬼ノ城?)が築かれたと考えらえられていますが詳細は不明です。

① 大野城築城(665年)

大野城は、亡命百済人である憶礼福留と四比福夫による指導の下、大宰府の北側に存する大城山・大野山(現在の福岡県の太宰府市・大野城市・糟屋郡宇美町)築かれた朝鮮式山城です。

「日本書紀」天智天皇四年(665年)八月条に、「築 大野(大野城)及椽(基肄城)二城」と記されています。

② 基肄城築城

基肄城は、亡命百済人である憶礼福留と四比福夫による指導の下、大宰府の南側に築かれた朝鮮式山城です。

③ 阿志岐山城築城

阿志岐山城は、大宰府の東側に築かれた朝鮮式山城です。

もっとも、阿志岐山城についての文献記録はなく、このときに築かれたのか、または元々あった城を改修したのかについては明らかではありません。

④ 鞠智城築城

鞠智城は、以上の3城のはるか南側にある丘陵(現在の熊本県山鹿市・菊池市)に築かれた朝鮮式山城です。

⑤ 金田城築城(667年)

金田城は、対馬国下県郡の城山(現在の長崎県対馬市美津島町黒瀬)に築かれた朝鮮式山城です。

朝鮮半島から進軍して来るであろう唐・新羅軍に対する最前線防衛拠点とされる城となりました。

(3)水城建設(664年)

水城(大水城・水城大堤)は、筑紫国・福岡平野の四大寺山(大城山)と牛頸地区にある台地との間を塞ぐ形で築かれた全長約1.2km×高さ9m×基底部の幅約80m・上部の幅約25mの二段構造の土塁と外濠をあわせもつ防塁です。

朝鮮半島から侵攻してくるであろう唐・新羅軍から大宰府を守るための防壁とするために築かれました。

その東西端には門(東門・西門)が設けられ、博多方面から2道が通過していました。

また、大水城の他に、その西方にも丘陵の間を塞ぐ複数の小規模の土塁遺構が築かれ、これらは大水城と一連の構造物として大宰府防衛の役割を果たしており、「小水城(しょうみずき)」と総称されます。

この中心機構を山地の朝鮮式山城と平地の水城で防衛する構造は、百済の泗沘都城に倣ったものと考えられていることから、白村江の戦いに敗れて滅亡後に亡命してきた百済人の指導の下で構築されたと考えられます。

(4)防人の配備(664年)

以上のとおり整備された防衛設備ですが、これを運用する人がいなければ機能することはありません。

そこで、ヤマト政権では、公地公民制を原則とする律令国家制度に従い、労役の一環として国内から多くの農民を徴兵し、これを防人(さきもり)と呼んで北九州各地に配備しました。

なお、防人の多くは、整備された戸籍制度に基づいて東国から徴兵された農民であり、庸・雑徭などの税は免除されたものの数年間は北九州で兵役に就かされることから、その待遇は極めて厳しいものでした。

同時代に編纂された「万葉集」には、故郷を離れて北九州に赴任させられた不幸について防人本人やその家族によって歌(防人歌)が100首程詠まれています。

第2防衛拠点としての瀬戸内防衛

.jpg)

天智天皇は、大宰府が陥落した後の唐・新羅軍に対する防衛構想として、瀬戸内海を第2次防衛拠点とします。

唐・新羅軍は、大宰府を陥落させた後にはヤマト政権を滅ぼすために都がある畿内に向かうこととなるはずですが、前記のとおり万単位の兵を山間地帯が多い山陽路・山陰路を陸路で移動させると時間がかかりすぎて平坦が破綻します。

そのため、大宰府を陥落させた唐・新羅軍は、瀬戸内海を海路で東進し、都に向かって行くはずであり、このときの侵攻ルートも概ね予想できます。

そこで、ヤマト政権としては、このとき侵攻して来るであろう海沿いルートに、その侵攻を防ぐための出城となる朝鮮式山城を配備していきます。

このとき、おそらくいくつもの朝鮮式山城が築城されたと思われるのですが、現時点でこのときに配備された朝鮮式山城として明らかとなっているのは以下の3城です。

① 長門の国の城(665年)

長門の国の城は、天智天皇4年(665年)、亡命百済人である答㶱春初による指導の下で長門国に築城されたとされています。

もっとも、城名や所在地は不明です。

② 屋嶋城(667年)

屋嶋城は、天智天皇6年(667年)、讃岐国屋嶋に築かれた朝鮮式山城です。

③ 岡山の城(鬼ノ城?)

記録上は岡山にも朝鮮式山城が築かれたとされていますが、城名や所在地は不明です。

もっとも、後世の発掘調査により、この頃に現在の岡山県総社市に朝鮮式山城である鬼ノ城が築かれていることが判明しており、これが岡山の城である可能性があります。

本丸防衛

唐・新羅軍により大宰府と瀬戸内を突破されたらいよいよ本丸決戦です。

都が陥落すればヤマト政権は滅亡しますので、ここまで来れば後がありません。

そこで、天智天皇は、抜本的な内政改革を行うと共に、畿内の防衛構造を整備します。

(1)国内豪族の統制(甲子の宣・664年)

天智天皇が最初に行ったのは、内政改革による豪族の統制です。

国内がゴタゴタしていたら外圧(唐・新羅)とは戦えないからです。

そこで、天智天皇は、白村江の戦いに敗れて唐・新羅軍侵攻の危機を生じさせた責任を追及する豪族に対応するため、664年2月、豪族に人気の高かった大海人皇子を前面に立てて甲子の宣(かっしのせん)を発令し、内政改革を進めます。

まずは、それまでの冠位十九階制を冠位二十六階制に改定して、下級官僚の階数を増加させて広く官位を行き渡らせることによってガス抜きを図ります。

また、諸氏を大氏・小氏・伴造などに区分してそれぞれの氏上に大刀・小刀・干楯弓矢を与えて諸氏を統率する象徴とした上で、諸氏の私民的支配にヤマト政権の認定と登録を行うこととして統制を図りました。

(2)近江大津宮遷都(667年)

その上で、天智天皇は、都を飛鳥の朝倉橘広庭宮から大津の近江宮へ遷都した上で、翌668年に天智天皇として即位します。

即位に際して都が近江国大津に移された理由は、抵抗勢力の多い飛鳥を脱する必要があったためと言われていますが、その理由は不明です。

また、新都の場所として近江国大津が選ばれた理由としては、琵琶湖南岸の大津は、東山道・北陸道などの交通路が交わる陸上交通の要衝である上、琵琶湖に面していることから唐・新羅軍の攻撃を受けた場合に船で北陸方面に向かって脱出できるためであったとも考えられています。

(3)大和国に高安城を築城(667年)

また、近江大津宮遷都に際し、天智天皇6年(667年)、大和國に朝鮮式山城である高安城を築いています。

(4)律令の整備

① 天智天皇による近江令(668年?)

近江国大津に都を移した天智天皇は、様々な法令を制定して中央集権化を図り、挙国一致体制の新たな政治体制(律令国家)の整備を急ぎます。

このとき天智天皇が整備した政治体制は近江朝廷といわれます。

そして、天智天皇の命令により、天智天皇7年(668年)、律令制導入へ至る先駆的かつ重要な法令である「近江令」が制定されたと言われています(「藤氏家伝」大織冠伝・「弘仁格式」序)。

もっとも、日本書紀に近江令制定の記載はなく、これを記した藤氏家伝・弘仁格式が後世である8~9世紀に編纂されたものであることから、その成立に疑問を唱える説も多く、完全な令が編纂されたとする説、完全に近い令が編纂されたが施行は一部にとどまったとする説、このときに制定された諸法令を後に近江令と呼んだに過ぎないとする説、全く令が存在しなかったとする説もあり、真偽は不明です。

この点、近江令の成否は不明ですが、唐・新羅の脅威に備え、大急ぎで挙国一致体制で中央集権化を進めたことに疑問の余地はありません。

② 天武天皇・持統天皇による飛鳥浄御原令(689年)

天智天皇が始めた律令整備作業は、671年に天智天皇が崩御した後も続けられ、壬申の乱に即位した天武天皇・持統天皇に引き継がれます。

もっとも、壬申の乱に勝利した天武天皇は、天武天皇10年(681年)から天智天皇の近江令を廃して新たな律令の編纂作業を開始し、持統天皇(689年)に飛鳥浄御原令として完成します。

(5) 動員可能兵力の把握

① 天智天皇による庚午年籍(670年)

豪族の混乱を鎮め、中央集権化を進める天智天皇は、唐・新羅に対する軍を編成するためにそれを構成する兵力の把握に努める必要に迫られます。

この点、兵を徴用するためにはその基礎となる農民がどれ位いるのか把握できていることが必須です。

そこで、天智天皇治世の665年ころから評里(五十戸)制が施行されるなど人民を対象にした造籍が進められていたのですが(明日香の石神遺跡から発掘された木簡)、その後、その作業をさらに進め、日本で最初となる全国的な戸籍の編製作業が進められます。

そして、「日本書紀」天智天皇9年(670年)2月条に「戸籍を造り、盗賊と浮浪とを断ず」と記されており、この頃に日本で最初の全国的(九州から関東に至る範囲)な戸籍である「庚午年籍」が編成されました。

もっとも、「庚午年籍」は現存していないため、氏や姓を持つ首長や豪族の支配下にある農民を含めた全ての階層の農民を対象にして造籍していたのかどうかは不明です。

② 天武天皇・持統天皇による庚寅年籍(690年)

天智天皇が始めた戸籍編纂作業は、671年に天智天皇が崩御した後も続けられ、壬申の乱に即位した天武天皇・持統天皇に引き継がれます。

武力をもって政権を獲得した天武天皇は、政治における武力の重要性を痛感して軍事体制の整備に注力し、軍事力の基礎を豪族という将ではなく、その支配下にあった農民にその基盤を求めました。

そこで、天武天皇は、首長や豪族の支配下にある農民を含めた全ての階層の農民を把握するため、兵士1人を徴兵する単位として3~4人からなる「戸」を編成し、これを1単位として徴兵がなされる仕組みとなりました(これにより成人男子3~4人に1人の割合で徴兵されることとなりました。)。

これらの動員兵力を数値化する作業は天武天皇の次代の持統天皇の治世である持統天皇4年(690年)に庚寅年籍として完成します。

そして、持統天皇6年(692年)、完成した庚寅年籍に基づいて農民に対する口分田の班給が開始され、豪族を介した間接支配を脱し、ヤマト政権による令に則った戸籍を介しての直接農民支配が始まります。

白村江の戦い敗戦後の戦後交渉

唐による高句麗侵攻(666年)

朝鮮半島南部の百済を滅亡させ、ヤマト政権を朝鮮半島から追い出した唐・新羅でしたが、まだ朝鮮半島北部には高句麗が残っており、これを無視して海を渡り、倭国(ヤマト政権)に攻め込む程の余裕はありませんでした。

そこで、唐は、665年に唐の朝散大夫沂州司馬上柱国の劉徳高を倭国に派遣して戦後処理を行います

これに対し、ヤマト政権側も、その返礼として劉徳高を送るため、守大石らの送唐客使(実質上の遣唐使)を派遣します。

この結果、一応白村江の戦いのケリをつけた唐は、666年から高句麗への侵攻を開始します。

なお、高句麗侵攻に際し、高句麗とヤマト政権が結びつくことを危惧した唐は、667年、白村江の戦いの際に捕らえた捕虜を返還するなどしてその関係性の維持に配慮しています。

高句麗滅亡(668年)

そして、3度に亘る攻勢の結果、668年、唐はついに高句麗を滅亡させ、その跡地に安東都護府を置きました。

これにより、朝鮮半島が唐と新羅によって制圧され、東アジアで唐に敵対しうる国はヤマト政権のみとなりました。

そのため、この頃から唐がヤマト政権討伐に乗り出すとの風聞が広まるようになり、669年、焦った天智天皇が唐との関係の正常化を図って河内鯨らを正式な遣唐使として派遣し、ヤマト政権に唐と敵対する意図がないことを伝えると共に、唐国内の情勢の把握に努めます。

新羅と唐との関係悪化(669年)

このタイミングで、ヤマト政権にとって事態が好転する出来事が起こります。

高句麗を滅ぼしたことにより朝鮮半島を制圧した唐と新羅ですが、その直後に唐が百済・高句麗の故地に羈縻州を置き、新羅にも羈縻州を設置することとしてこれらを唐に編入する方針を示したため、これに新羅は猛反発したのです。

その結果、このころから唐と新羅との関係が急激に悪化していきました。

その後、新羅は、高句麗の遺臣らを使って、669年に唐に対して蜂起させ、また670年に唐が西域で吐蕃と戦っている隙に唐の熊津都督府を襲撃して唐の官吏を多数殺害するなど、唐に対する具体的な抵抗も始めます。

こうなってくると、唐としても遠方のヤマト政権を相手にしている場合ではありません。

まずは、目の前の新羅に対する対応が必要となります。

唐とヤマト政権との関係改善

そこで、唐は、671年11月、ヤマト政権側に捕虜を帰還させたりするなどして、ヤマト政権との関係改善を進め、その関係性が急速に改善していきます。

他方、新羅もまた唐との戦いを見据えてヤマト政権に接近してきます。

ヤマト政権としては、これらの状況を利用し、新羅に対しては中臣鎌足がその高官に、天智天皇が新羅王にそれぞれ船1隻を贈ったり、唐に対しては高句麗平定を祝う遣唐使を派遣したりするなどして双方にいい顔をしてその間でうまく立ち回ります。

ヤマト政権としては、こうして時間を稼いでいる間に、百済人を登用するなどして軍事力(北九州・瀬戸内・畿内の整備)・政治力(律令法に基づく中央集権化)を高めていきます。

この結果、ヤマト政権としては、唐から攻撃される危機を免れるに至っています。