稲生の戦い(いのうのたたかい)は、斎藤道三が敗死したことにより美濃国・斎藤家を敵にまわしてしまったことで四面楚歌状態となった織田弾正忠家において、当主・織田信長の指導力に疑問を持った宿老らにより担ぎ出された弟・織田信行(信勝)がクーデターを起こして勃発した合戦です。

稲生合戦、稲生原合戦とも呼ばれます。

織田信長が、織田弾正忠家の絶対的当主となった転機となった戦いでもあります。 “【稲生の戦い】織田信長が織田弾正忠家を完全掌握するに至った合戦” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

稲生の戦い(いのうのたたかい)は、斎藤道三が敗死したことにより美濃国・斎藤家を敵にまわしてしまったことで四面楚歌状態となった織田弾正忠家において、当主・織田信長の指導力に疑問を持った宿老らにより担ぎ出された弟・織田信行(信勝)がクーデターを起こして勃発した合戦です。

稲生合戦、稲生原合戦とも呼ばれます。

織田信長が、織田弾正忠家の絶対的当主となった転機となった戦いでもあります。 “【稲生の戦い】織田信長が織田弾正忠家を完全掌握するに至った合戦” の続きを読む

萱津の戦い(かやづのたたかい)をご存知ですか。

マイナーすぎてほぼ知名度がないのですが、実は、織田信長の尾張国統一戦の中で重要な意味を持ち、織田信長のサクセスストーリーを語る上では外すことができない重要な合戦です。

父・織田信秀死亡後、織田弾正忠家の家督を継いだ織田信長ですが、「うつけ」と呼ばれ馬鹿にされていたこと、家督相続直後に謀反人を出してしまったこと、本拠地・那古野城と熱田との導線上にある松葉城・深田城までも清洲織田家に奪われたことから、その求心力は地に落ちます。

ここで、織田弾正忠家の期待を背負って清洲織田家を蹴散らし、一発逆転で織田弾正忠家中での評価を高めたのが萱津の戦いです。

織田弾正忠家のみならず、織田信長にとっても危うい危機を脱するに至った記念すべき戦いである萱津の戦いについて、そこに至る経緯から順に説明しています。 “【萱津の戦い】うつけと侮られた織田信長の評価を一変させた合戦” の続きを読む

一言坂の戦い(ひとことざかのたたかい)は、元亀3年(1572年)10月13日、武田信玄の西上作戦の一環として行われていた遠江国・二俣城包囲戦の最中に武田軍と徳川家康軍との間で突発的に起こった戦いです。

二俣城の戦い(及び三方ヶ原の戦い)の前哨戦であり、徳川家康の撤退戦でもあります。

本多忠勝の武勇が光る戦いでもあります。 “【一言坂の戦い】二俣城の戦い・三方ヶ原の戦いの前哨戦となる徳川家康の撤退戦” の続きを読む

二俣城の戦い(ふたまたじょうのたたかい)は、元亀3年(1572年)10月16日から同年12月19日にかけて行われた武田軍と徳川軍による遠江国北部の二俣城を巡る攻防戦です。

武田信玄の西上作戦の一環として行われ、三方ヶ原の戦いの前哨戦となった合戦ですが、武田信玄のアクロバティックな攻城方法でも有名です。 “【二俣城の戦い】武田信玄の奇策・水の手破壊作戦” の続きを読む

信濃国全域と西上野を獲得した武田信玄は、越後を獲得して海(日本海)を得ることを諦め、駿河を獲得して海(太平洋)を得ることを目指します。

もっとも、駿河国侵攻は、同盟相手である今川家との戦いを意味し、今川義元の死により弱体化したとはいえ甲相駿三国同盟の破棄を伴う作戦となりますので、駿河国侵攻が武田家に及ぼす影響は絶大です。

本稿では、武田信玄が、今川・北条を敵に回してまで念願の海(湊・塩・海上輸送路・武田水軍)を獲得するに至った駿河国侵攻作戦について、そこに至る経緯から説明します。

なお、本稿がどの段階の話であるかよくわからない場合には、別稿【武田信玄の領土拡大の軌跡】をご参照ください。 “【武田信玄の駿河国侵攻】今川と手切し北条に敵対して海を得た戦い” の続きを読む

信濃国のほぼ全域を支配下に置いた武田信玄は、10年に亘る上杉謙信との戦いを繰り返したのですが、大きな成果を挙げられませんでした。

このとき、武田信玄は、同時に西上野への侵攻作戦を展開しており、北進を諦めた武田信玄はその代わりに西上野を獲得しています。

本稿では、上杉謙信との川中島の戦いの裏で繰り広げていた西上野侵攻戦について紹介していきたいと思います。

なお、本稿がどの段階の話であるかよくわからない場合には、別稿【武田信玄の領土拡大の軌跡】をご参照ください。

“【武田信玄の西上野侵攻】信濃国の次のターゲットとなった上野国・箕輪城攻防戦” の続きを読む

野良田の戦い(のらだのたたかい)は、永禄3年(1560年)8月中旬に近江国・野良田一帯で行なわれた北近江の浅井長政軍と南近江の六角承禎軍との合戦です。

浅井長政が、初陣として指揮し、倍を超える兵を要した六角軍を起死回生の一手で打ち破っています。

浅井長政が、浅井家内での信頼を得ると共に、北近江の戦国大名として揺るぎない地歩を固めることとなったターニングポイントとなる戦いです。 “【野良田の戦い】六角家からの独立と北近江支配を確立させた浅井長政の大勝利” の続きを読む

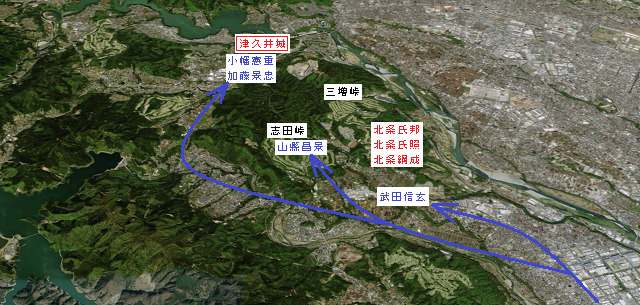

三増峠の戦い(みませとうげのたたかい)は、永禄12年(1569年)10月8日、小田原城の包囲を解いて甲斐国へ退しようとする武田信玄とこれを殲滅しようとした北条氏との間で行われた戦国最大規模の山岳戦です。

同時に行っていた武田家による第3次駿河侵攻作戦の一環として、北条軍を相模国に止めて駿河国の援軍に向かわせないために行われた一連の武蔵国・相模国侵攻の総仕上げです。

戦術的に見ても武田軍の勝利なのですが、北条・上杉間に亀裂を生じさせ駿河への影響力を強めたという戦略的に見ても極めて大きな意味を持つ勝利です。

なお、本稿がどの段階の話であるについては、別稿【武田信玄の領土拡大の軌跡】をご参照ください。

“【三増峠の戦い】武田信玄が待ち伏せする北条軍を破った戦国最大規模の山岳戦” の続きを読む

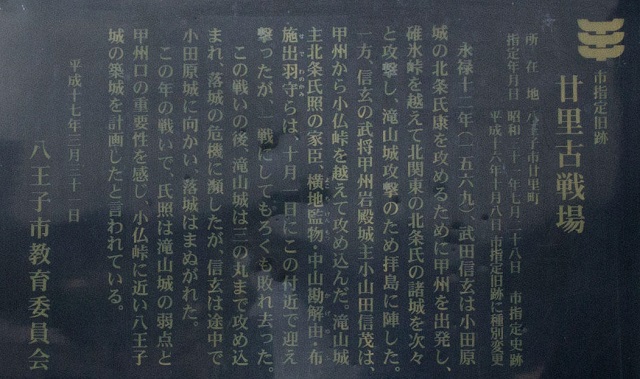

廿里合戦(とどりかっせん)・廿里の戦い(とどりのたたかい)をご存知ですか。

武蔵国に侵攻してくる武田軍と、これを防ごうとする北条軍とが、1569年(永禄12年)10月1日に高尾山麗の廿里(現在の八王子市廿里町・廿里古戦場近辺:JR高尾駅の約400m北側付近)で激突した戦いです。

有名な三増峠の戦いの前哨戦として扱われ、ぶっちゃけマイナーな戦いです。

ただ、この戦いは八王子城築城のきっかけとなった重要なターニングポイントでもありますので、紹介させていただきたいと思います。 “【廿里の戦い】北条氏照が滝山城から八王子城に本拠を移すきっかけとなった戦い” の続きを読む

人取橋の戦い(ひととりばしのたたかい)は、天正13年11月17日(1586年1月6日)に、若き伊達政宗が、佐竹氏を始めとする南奥諸大名連合軍に大敗し、伊達氏の洞による南奥支配の終焉となった戦いです。

奥州の覇者・伊達政宗が死の一歩手前まで追い詰められた敗戦ですが、最終的には二本松城を獲得して勢力拡大のきっかけとなった戦いでもあります。

本稿では、伊達家による奥州支配体制を一変させた若き伊達政宗の大敗北について、その発生機序から順に見て行きたいと思います。 “【人取橋の戦い】伊達政宗が敗れ伊達家の洞支配が終わった二本松城をめぐる戦い” の続きを読む