藤原純友の乱(ふじわらのすみとものらん)は、平安時代中期に瀬戸内で発生した反乱で、ほぼ同時期(承平・天慶期)に関東で発生した平将門の乱と合わせて承平天慶の乱(じょうへいてんぎょうのらん)とも呼ばれます。

藤原純友は、平安時代中期に権力を独占した藤原北家出身であり、中央貴族であった藤原純友が、海賊の頭目となって瀬戸内海で海賊行為を繰り返すに至ったということが同時の政治の不安定さを物語っています。 “【藤原純友の乱】藤原北家出身の元貴族が海賊となって起こした瀬戸内反乱” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

藤原純友の乱(ふじわらのすみとものらん)は、平安時代中期に瀬戸内で発生した反乱で、ほぼ同時期(承平・天慶期)に関東で発生した平将門の乱と合わせて承平天慶の乱(じょうへいてんぎょうのらん)とも呼ばれます。

藤原純友は、平安時代中期に権力を独占した藤原北家出身であり、中央貴族であった藤原純友が、海賊の頭目となって瀬戸内海で海賊行為を繰り返すに至ったということが同時の政治の不安定さを物語っています。 “【藤原純友の乱】藤原北家出身の元貴族が海賊となって起こした瀬戸内反乱” の続きを読む

白村江の戦い(はくそんこうのたたかい/はくすきのえのたたかい)は、天智天皇2年(663年)8月に朝鮮半島の白村江(現在の錦江河口付近)で起った百済遺臣・倭国軍(大和朝廷軍)と唐・新羅連合軍との間の戦いです。

朝鮮半島について見ると、復興百済王朝が完全滅亡し、新羅による朝鮮半島統一に繋がる一戦です。

他方、人口300万人程度と推定される当時に未熟な造船・航海技術で5000人もの兵を送るという国を挙げての戦いに挑み大敗したヤマト政権軍にとっては、国内政治と国防のシステムの改変を強いられることとなった重要な一戦でもあります。

以下、白村江の戦いについて、戦いに至る経緯から見ていきましょう。 “【白村江の戦い】百済・大和朝廷軍連合軍が大敗し百済が滅亡した戦い” の続きを読む

保元の乱(ほうげんのらん)は、保元元年(1156年)7月に、天皇家・藤原摂関家・武士が崇徳上皇派と後白河天皇派とに分かれて争った政変です。

誤りをおそれず一言でいうと,保元の乱は、鳥羽上皇の死亡により空席となった治天の君の席を巡る崇徳上皇と後白河天皇との争いです。

院政を行うものを決めるという天皇家の争いに藤原摂関家が肩入れしたことにより複雑化し、ここに武士が参戦したことにより武力による代理戦争に発展します。

結果としては、後白河天皇派が勝利し、崇徳上皇が讃岐国に配流されて終わったのですが、藤原摂関家から謀反人を出したとしてその地位が地に落ちたこと、朝廷の政争を武力で解決したことで武士の存在感が増したことなどの結果をもたらし、後の約700年に渡る武家政権へ繋がるきっかけの1つとなった大事件です。

本稿では、そんな保元の乱について、発生に至る経緯から見て行きたいと思います。 “【保元の乱】摂関家が凋落し武士が台頭する契機となった朝廷内乱” の続きを読む

大蔵合戦(おおくらかっせん)は、久寿2年(1155年)8月16日、河内源氏の棟梁である源為義の長男である源義朝の子・源義平が、源為義の次男である源義賢の館を襲撃しこれを討ち取った戦いです。

討ち取られた源義賢の館があった場所の名をとって大蔵合戦と呼ばれます。

河内源氏内でのドロドロの親子・兄弟紛争であり、翌年の保元の乱に繋がる前哨戦ともなっています。 “【大蔵合戦】保元の乱の前哨戦となった河内源氏の内紛” の続きを読む

平将門の乱(たいらのまさかどのらん)は、平安時代中期に関東で発生した反乱で、ほぼ同時期(承平・天慶期)に瀬戸内海で発生した藤原純友の乱(ふじわらのすみとものらん)と合わせて承平天慶の乱(じょうへいてんぎょうのらん)とも呼ばれます。

平将門の乱は、単なる一武士の反乱に止まらず、藤原純友の乱と合わせて、日本の律令国家衰退と武士を誘発し、平氏(平将門の乱の方に平貞盛が参加したため)と源氏(藤原純友の乱の鎮圧に源経基が参加したため)が台頭するきっかけともなった歴史が転換するきっかけとなった事件です。 “【平将門の乱】平氏台頭のきっかけとなった関東武士の反乱” の続きを読む

衣摺の戦い(きずりのたたかい)は、奈良時代に仏教認容を巡って大臣・蘇我馬子と大連・物部守屋が対立した結果として用明天皇2年(587年) 7月に勃発し、物部氏が滅亡した合戦です。

丁未の乱(ていびのらん)、丁未の変、丁未の役、物部守屋の変とも言われる飛鳥時代の2大豪族の権力争いです。 “【衣摺の戦い(丁未の乱)】物部氏が蘇我氏に滅ぼされた戦い” の続きを読む

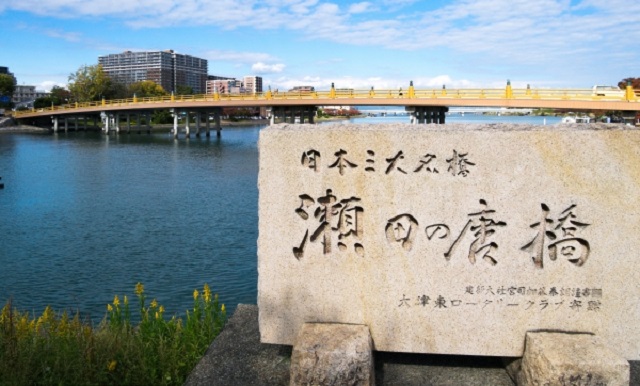

壬申の乱(じんしんのらん)は、天智天皇の死後、その弟である大海人皇子と、息子である大友皇子とが皇位継承を巡って争った古代日本最大の内乱です。

戦いがあった天武天皇元年(672年)が、干支で壬申(じんしん、みずのえさる)にあたることから壬申の乱と呼ばれます。

天智天皇の後を継ぎ中央豪族に支えられた皇太子・大友皇子に対して、地方豪族の支援を受けた皇弟・大海人皇子が兵を挙げるという形で勃発し、反乱者である大海人皇子が勝利し天皇として即位するという、極めて珍しい結果に終わった戦いでもあります。

中央豪族の支援を受けていた大友皇子が敗れたことから戦後に中央豪族が没落し、勝利した大海人皇子(天武天皇として即位)に強大な権限が集中するきっかけともなりました。

“【壬申の乱】大海人皇子と大友皇子が皇位を巡って争った古代日本最大の内乱” の続きを読む

道明寺の戦い(どうみょうじのたたかい)・誉田の戦い(こんだのたたかい)は、慶長20年(1615年)5月6日に発生した、徳川・大和方面軍と豊臣方迎撃隊との間で発生した野戦です。

大坂夏の陣のクライマックス直前の戦いの一つであり、後藤又兵衛(後藤基次)が戦死した戦いでもあります。

以下、道明寺の戦い・誉田の戦いについて、その発生経緯から順に説明します。 “【道明寺の戦い・誉田の戦い】後藤又兵衛が戦死した豊臣軍と徳川大和方面軍との合戦” の続きを読む

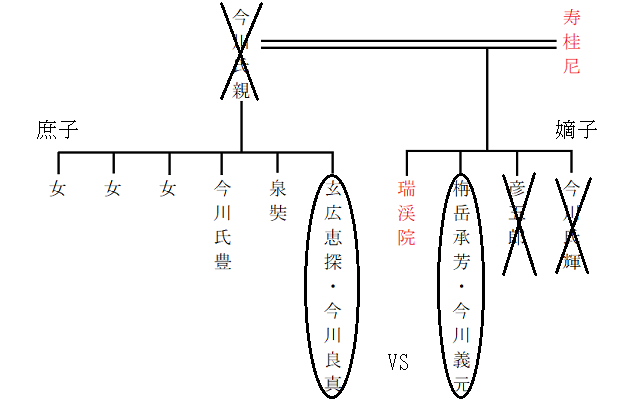

花倉の乱・花蔵の乱(はなくらのらん、はなぐらのらん)は、天文5年(1536年)に起きた、駿河国の守護大名・今川家の家督を巡る内乱(お家騒動)です。

後に海道一の弓取りと言われる今川義元の家督相続のきっかけとなった戦いでもあります。

今川義元(還俗前は栴岳承芳)、母・寿桂尼、師・太原雪斎と、今川良真(還俗前は玄広恵探)との戦いという、僧侶と尼の殺し合いというシュールな戦いです。 “【花倉の乱】海道一の弓取り今川義元の家督相続” の続きを読む

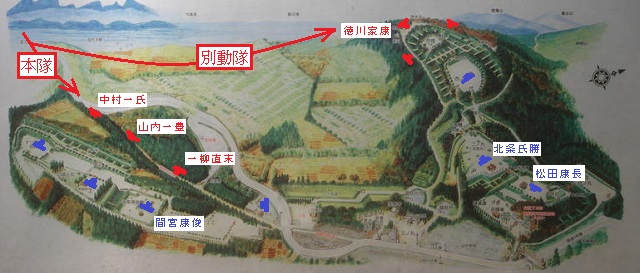

山中城の戦いは、豊臣秀吉の小田原征伐の一環として行われた戦いであり、箱根旧街道を東進する豊臣秀次・徳川家康らと、これを迎え討つ北条氏勝・松田康長らとの戦いです。

北条家の築城技術を結集して築かれたの山名城でしたが、完成前であったこと、寡兵であったことなどから僅か半日で落城し、豊臣軍の勝利で終わっています。

攻城戦の名手として名高い豊臣秀吉が、短時間で攻略することによって圧倒的な力を見せつけようとして損害を承知であえて力攻めで攻略したという珍しい戦いとして有名です。

“【山中城の戦い】小田原征伐の一環として行われた豊臣軍の力攻め” の続きを読む