白鷺城の別名を持つ姫路城は、木造建築の最高傑作として平成5年(1993年)に日本初のユネスコ世界文化遺産に登録されるほどの造形の美しい城なのですが、極めて強い防衛力を持っている堅城としても有名です。

もっとも、姫路城の内曲輪には、戦闘用ではない曲輪である西の丸が存在しています。

防衛施設であるはずの城に戦闘用でない曲輪が存在していることは極めて珍しいことなのですが、この曲輪が設置されたのには深い理由があります。

そこで、本稿では、姫路城の非戦闘用曲輪である西の丸について、その設置の経緯から順に説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

姫路城の始まりと池田輝政による改修

戦国時代までの姫路城

姫路城は、正確な築城年は必ずしも明らかではありませんが、1346年(南朝:平正元年,北朝貞和2年)に赤松円心の次男である赤松貞範によって砦様の建築物として築かれたのが始まりとされています(姫路城史)。

その後,西播磨の国衆であった小寺家の家臣であった黒田家(有名な黒田官兵衛の実家です。)によって整備され、小ぶりながらも城郭構造に整備されました。

その後、織田信長の命を受けた豊臣秀吉が中国攻めを行う際に黒田官兵衛から提供を受けて居城とし、山陽道の要衝を守る拠点とするための整備・拡張工事が始まります。

池田輝政の姫路城

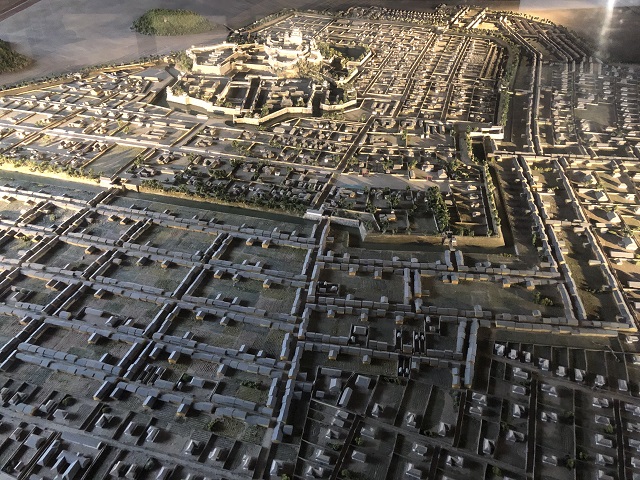

その後,慶長5年(1600年)、池田輝政は、豊臣恩顧の西国外様大名監視のために播磨52万石を与えられて入城すると、慶長6年(1601年)から8年を要する大改修を行います。

その結果、姫路城が周辺の村を包括した現在に至る大城郭に造り変えられました。

もっとも,本丸防衛上必須ではなかったため、池田輝政による大改修で姫路城内曲輪に西の丸が造られることはありませんでした。

では,なぜその後に姫路城に西の丸が造られたのでしょうか。

本多家による西の丸増築

本多忠政姫路城入城(1617年7月14日)

元和元年(1615年)に起こった大坂の陣で豊臣家を滅ぼし幕藩体制の確立を進めていた江戸幕府でしたが、大坂の陣の直後の時期は、まだこれが確立しておらず、まだまだ西国の豊臣恩顧の外様大名に対する配慮が必要とされていました。

そこで、江戸幕府第2代将軍・徳川秀忠は、山陽道上の城郭整備に着手し、その防衛力の強化を図ります。

具体的には、元和3年(1617年)に東西に山陽道を通した上で、大坂城を西国防衛の中枢に据えた上で、既に存在した姫路城・岸和田城・高槻城・淀城などを修築させます。

次に、北は丹波国・但馬国へ、南は淡路国・四国へとつながる交通の要衝であった明石に駿河譜代の小笠原忠真を信濃松本藩から国替えして移し、明石藩を誕生させるとともに、明石城を築城させます。

また、元和元年(1615年)に譜代大名である戸田氏鉄を摂津国川辺・武庫・莵原・八部の4郡(神崎村から西須磨村まで)5万石へ入封させて尼崎藩主として尼崎城の築城を命じ、これを完成させます。

これに直前に築かせた篠山城などを加えて防衛ラインを構築し、これらの城に譜代大名を入れて防衛させることとします。

すなわち、姫路城は、西国大名に対する防衛拠点の1つとして、徳川幕藩体制の要となっていたのです。

ところが、姫路藩では、慶長18年(1613年)に池田輝政が死亡し,さらに元和2年(1616年)にその後を継いだ池田利隆も死亡したため、幼い池田光政(池田輝政の孫)が姫路藩を引き継ぐこととなりました。

もっとも,幼い池田光政ではこの難局を乗り切ることに不安があると考えた江戸幕府は、池田光政を因幡国に転封させ、元和3年(1617年)7月14日、代わりに本多忠政を伊勢国桑名から転封させ、15万石を与えて姫路城に入城させた上で姫路城の整備を命じます。

千姫の姫路城入城

この本多家の姫路城入城前年である元和2年(1616年)に、本多忠政の子である本多忠刻に徳川家康の孫である千姫が嫁いでいたことにより、姫路城に異質な非戦闘用の西の丸が出来上がるのですが、西の丸の話をする前に少しだけ千姫の話をします。

千姫は、慶長2年(1597年)4月11日、後の江戸幕府第2代将軍徳川秀忠と江(浅井三姉妹の三女)との間に生まれたプリンセスです。

慶長8年(1603年)、わずか7歳であった千姫は、従兄でもあった当時11歳の豊臣秀頼と政略結婚をさせられ大坂城に入ります。

その後、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣で豊臣家が滅亡したのですが、千姫は大坂城落城の際に救出され、僅か19歳にして未亡人となってしまいました。

その後、千姫は、元和2年(1616年)11月8日、10万両とも言われる莫大な化粧料を持参して、桑名藩主・本多忠政の嫡男であった本多忠刻と結婚します。

なお、この結婚は、徳川家康の孫=第2代将軍の娘=第3代将軍の姉が、臣下である小藩主のさらにその息子に嫁ぐという異例中の異例のものであったため、真実は不明ですが、この結婚については逸話が色々あり、大坂城落城後江戸にもどる際に桑名の七里渡しの船中で偶然イケメンであった本多忠刻を見て見初めたという説や、徳川家康が臨終の際に本多忠刻に千姫との結婚を命じたという説など色々な説が説かれています。

千姫が本多家に嫁いだ翌年である元和3年(1617年)、本多忠政が播磨国姫路に入封となったため、千姫は、夫である本多忠刻とともに姫路城に移ることとなりました。

姫路城西の丸整備

姫路藩主となり、千姫を連れて姫路城に入った本多忠政は考えます。

息子の嫁となったとはいえ千姫は徳川家康の孫であるために主君筋の人間です。

小藩の藩主に過ぎない自分と比べると桁違いの身分差があります。

そのため、姫路城内でも千姫に対して特別待遇をする必要があり、間違っても下々の者と同じような場所に住まわせることはできません。また、小さな使い勝手の悪い建物に住まわせることもできません。

ところが、池田家から引き継いだ姫路城は、西国豊臣恩顧の大名と戦うために築かれた城であるため、複雑に入り組んだ造りを駆使した近代城郭の傑作とも言える反面、プリンセスが居住するに適した大きな御殿などを造るスペースなどありません。

そこで、本多忠政は、千姫が持参した10万石の化粧料を用いて姫路城の東側にあった山を掘削して造成し、そこに新たな曲輪(西の丸)を建造して千姫と息子である本多忠刻を住まわせることとしたのです。

これが、元々西の丸が存在しない状態でその防衛が完成していた姫路城に,新たに西の丸が追加された原因です。

そのため、姫路城西の丸は千姫の家と庭であり、防衛施設ではないのです。

このように、千姫は、天下の名城に非戦闘用の曲輪を配置させるという配慮をさせて巨大な居場所を確保しました。さすがは徳川家康の孫です、スケールが違います。

千姫の生活曲輪となった西の丸の構造

以上のとおり、姫路城西の丸は、曲輪として最低限の防御能力は有しているものの、防衛のためではなく生活の場とすることを主目的として造られているため、通常の城の曲輪とは異質な構造をしています。

まず、その大きさが異質です。

天守から見た西の丸の眺めを見たらお分かりいただけると思いますが、千姫の身分を象徴するように本丸とほぼ同じ大きさがあります。何より広いのです。

また、そこにある構造物も異質です。

通路・階段

まず、西の丸に繋がる通路・階段から特殊です。

普通の城は、攻めてくる敵の足が鈍るよう、わざと登りにくく造っています。

段差を高くしてみたり、わざと段の高さをバラバラにしたりするなどの工夫がなされているのが一般的です。

ところが、姫路城西の丸に続く階段は、段差が低く、一定の高さとなり、またその幅も広く取られています。俗にいう千姫階段です。

防衛施設としての城の造りとしてみると、有り得ない造りとなっています。

千姫が輿に乗って移動する際に、揺れて不快な気分にさせないようにする配慮です。

城の施設と相いれないとんでもない発想です。

西の丸櫓群

.jpg)

西の丸は、東西南北全てを石垣で囲っており、単体で1つの出城ともいえる構造をしています。

そして、北端にある石垣の上には化粧櫓が、東側石垣上には櫓群とこれらを結ぶ渡櫓(長局)が残っています。

①化粧櫓

化粧櫓は、西の丸の北端にある物見櫓であり、二重二階の構造となっています。

物見櫓は、戦時は普通の城では偵察と攻め込んでくる敵の迎撃用として、平時は物置として使われるのが一般的です。

ところが、この櫓(化粧櫓)は違います。

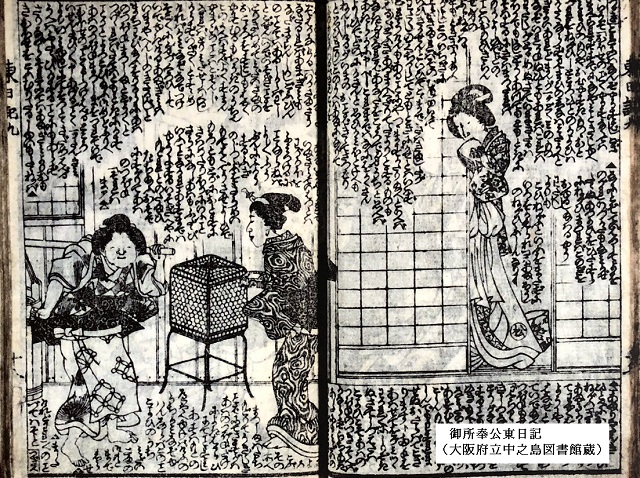

この化粧櫓は、内部には畳が敷かれた3室の座敷部屋があり、これを襖で区分された奥御殿となっています。しかも、一面に窓を設けています。

すなわち、この化粧櫓は、構造としては櫓ですが、機能としては千姫の別荘だったのです。

そのため、東側の窓は特に大きく造られており、朝この窓から入ってくる朝日を使って千姫が化粧ができるように考えて築かれました。

また、櫓の中にある床の間から、床の間を背にして前を向くと真正面に天守がそびえるのが見えるというにくい造りともなっています。なお,中には遊びに興じる千姫の人形が展示してあります。

②渡櫓(多聞櫓)

西の丸の東側には、北端の化粧櫓から南西角部のワの櫓までいくつもの櫓が設置され,これらの各櫓を渡櫓と呼ばれる長屋で結んでいます。その構造は多門櫓です。

そして、この渡櫓の内部には、化粧櫓からワの櫓まで約240m(121間)にも亘る長い廊下が続いています。なお、この廊下は100間をこえる長さがあるために、「百間廊下」と呼ばれています。

この西の丸櫓群は、複数の機能を有しており、レの渡櫓は廊下がなく倉庫として利用され、またタの渡櫓から潜り戸付扉がありそこから北に廊下が設置されています。

特に特徴的なのがヨの渡櫓とカの渡櫓です。これらの渡櫓の内部には、この渡櫓の内部は、城外に向かっては、石落、狭間、煙出窓などが敷設されており、櫓としての防衛構造を有してはいるものの、城側には、廊下を挟んで8畳ほどの部屋が19室も連なり、ここで千姫の女中23人及び下女16人、娘の勝姫の女中3人が起居する局(長局)として使用されました。

人が住む場所となっていたため、長局とされた各部屋には、屋根が張られたり納戸が付属したりするなどの造作が付されています。

つまり、この渡櫓の北部分(ヨの渡櫓とカの渡櫓)は、千姫をサポートする女中・下女の長屋だったのです。

なお、千姫が姫路城を去った80年後に作成された絵図では,渡櫓内のいくつかの部屋に干飯有との書き込みがなされていることから、千姫が去った後はヨとカの渡櫓も本来の目的である備蓄倉庫と使用されるようになったことがわかっています。

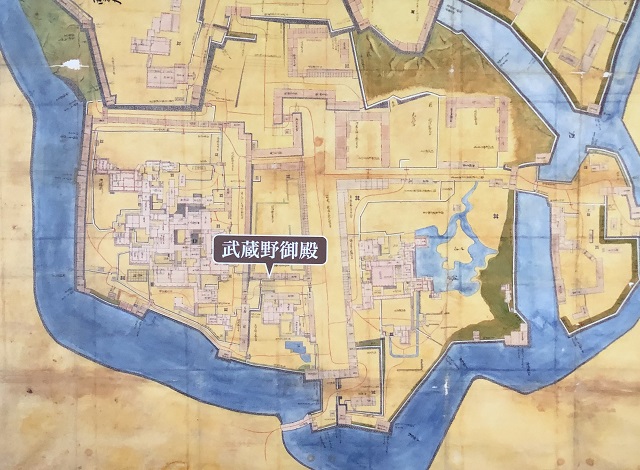

御殿

なお,西の丸には御殿群があったのですが、千姫は,西の丸にあった中書丸と三の丸にあった武蔵野御殿の両方を使っていたようです(いずれも滅失して現存していません。)。

余談

何度も述べていますが、姫路城の藩主本多忠政は、千姫から見ると家臣筋です。

千姫が息子の嫁であってもこの関係性は変わりません。

そこで、姫路城内に、西の丸という名の千姫の本宅・別荘を造り、それを支える侍女の生活スペースなども整えてたのです。

そうして千姫を西の丸に入れたのですが、藩主とはいえ家臣である本多忠政が千姫よりも高い場所で生活をすることはできません。

そこで、その後、藩主である本多忠政は西の丸よりも下にある三の丸で生活をすることとしたのです。

藩主が息子と息子の嫁より下になる。なんとも切ない話です。

.jpg)