茶室の入り口がなぜあんなに小さいのかと疑問に思ったことはありませんか。

私は、初めて見たとき、無知から、「入口ちっちゃ、入りにくい。」と単純に思いました。

茶室の入り口は、なぜこの様な作りになっているのでしょうか。

その理由は、それまでの茶の湯の世界を一変させ、現在に繋がる茶の道を作りあげた千利休が理想とした侘び茶の世界観にあります。

以下、茶室の入り口が狭い理由について、千利休が生涯をかけて大成させた侘び茶の世界観を紐解きながら見て行きます。

【目次(タップ可)】

セレブ文化だった室町期までの茶の湯

茶は、平安時代に、空海・最澄によって唐から持ち帰えられたのが始まり言われていますが、それ自体が高価であったこともあって当初はそれ程普及しませんでした。

その後、鎌倉時代になり、宋で禅宗を学んだ栄西が、禅と共に茶の習慣を日本に持ち帰り、また「喫茶養生記」を記して鎌倉幕府3代将軍・源実朝に献上したことから、武士階級に茶が広まることとなりました。

そして、鎌倉時代末期頃になると、茶を飲んでその銘柄を当てる闘茶が流行し、さらに時間が進むと、高価な中国製の茶器「唐物」を収集し、これを使用して盛大な茶会を催すことが大名の間で流行しました(唐物数寄)。

この様に、お茶とは、室町期までは、将軍・守護大名などの支配階級の嗜みの1つであり、茶会とは、セレブのコレクション自慢の場でした。

もっと言うならば、茶会とは、高価な茶道具を見せつけることで、自分がそれを手に入れることができる財力と人脈を持っていることを周囲に知らしめる場だったのです。

セレブのステータスでした。

千利休の侘び茶

侘び茶の始まり

ところが、その後、この支配階級のものであった茶の存在意義に異を唱える者が現れます。

足利義政の茶の師匠であった村田珠光です。

村田珠光は、茶会とは、亭主と客との精神交流を本質とするものであると説きました。

そして、この境地をさらに進化・大成させ、茶をシンプルでありながら、それでいて最高の癒しかつ最高のエンターテインメントに高めることに成功したのが千利休です。

千利休の生い立ち

千利休は、大永2年(1522年)、和泉国・堺の魚問屋の長男として生まれました。

この当時の堺は、海外貿易や鉄砲生産などによって潤う、日本随一の繁栄を見せる場所でした。

繁栄の結果、桁外れの豪商が現れ、彼らによる茶の湯の流行がありました。豊かな堺で、豪商達のステータスとして、高価な茶道具が頻繁に売買されていたのです。

そして、堺では、茶の湯の流行に伴い、茶の道を極めようとする茶人が現れてきます。

千利休もそんな一人でした。

千利休は、17歳の頃より、必ずしも豊かとは言えない家業の魚問屋を手伝いながら、合間を見ては、北向道陳、武野紹鴎又は辻玄哉に師事し、茶人として精進を重ねます。

そんな千利休は、1560年頃には、当時の堺の実質的支配者であった三好氏の御用商人となり財を成します。

そして、その後、堺にまで勢力を伸ばした織田信長が茶の湯に目をつけ、家臣を統制するためにこれを利用したのですが、このときに織田信長が、茶道具に高価値をつける基準に千利休の目利きを利用したことから、茶の世界で千利休の名が高まります。なお、織田信長は、茶道具に高価な価値を付け、戦で武勲を挙げた家臣にこれを与えることで名誉を高め(土地を与える代わりにもしていた様です。)、また織田信長から茶道具を与えられた者のみ茶会を催すことができるという付加価値をつけていたのです。

そして、永禄12年(1569年)、織田信長は、今井宗久、津田宗及とともに千利休を、織田家の茶の湯全般を取り仕切る茶人である茶頭(さどう)に抜擢しています。

この辺りまでは、千利休は、旧態依然の茶の道を進んでいます。

千利休の詫び茶の世界観

ところが、天正10年(1582年)6月2日に織田信長が本能寺の変で横死したことで、千利休の茶の道は急転換します。

千利休は、織田信長の後を継いで天下人となった豊臣秀吉の下に支えることとなるのですが、この頃から千利休は、茶の湯に対する大胆な改革を実行し始めます。

茶の湯をそれまでの上流階級向けのきらびやかなものから、簡素簡略化していくのです。

天下人の茶頭だからできる大胆な方向転換です。

その改革は、茶道具から始まります。

茶碗については、それまでの唐物のきらびやかなものから、ごつごつとした素朴なものに趣向を変え、黒楽茶碗などのシンプルなものに価値を見出しました。

また、茶杓についても、それまでの様な象牙製の唐物から、庶民でも手に入りやすい安価な竹製のものに変えています。

さらには、唐物の磁器が使われることが多かった花入れについても、漁師が使う魚籠(びく)で見立てています。

これらの、よりシンプルにより質素にというのが、千利休の詫び茶の世界観だったのです。

そして、当然、この世界観は茶室にも現れます。

千利休の茶室

千利休の茶室の造り

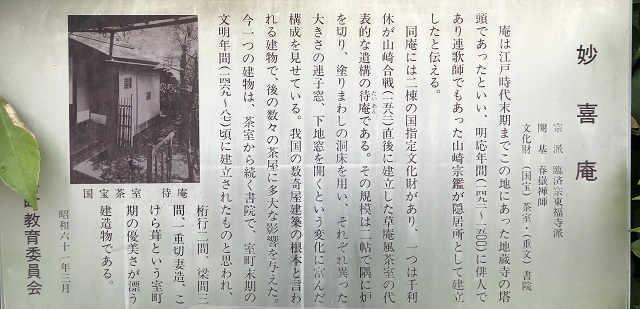

天正10年(1582年)8月に、豊臣秀吉から茶室を作るように命じられた千利休は、約半年の期間をかけて自分の世界観を体現した茶室・待庵を完成させます。

この待庵は、日本最古の茶室建造物であると同時に、千利休作と信じうる唯一の現存茶室で、躙口(にじりぐち)が設けられた小間(こま)の茶室の原型かつ数奇屋建築の原型とされています。

なお、現在は京都(JR山崎駅前)にあり国宝に指定されている待庵ですが、天正10年(1582)年頃にはの山崎の戦いのおり羽柴秀吉の陣中に建てられた二畳隅炉の茶室を解体し移築したとも、妙喜庵の西方、現在の島本町の宗鑑旧居跡付近にあったとされる利休屋敷から移築されたとも言われていますが、最初にどこに建てられたのか正確なことはわかっていません。

千利休が作った茶室の前には刀掛け用の棚が置かれ、茶室に入る前に武士の魂である刀を茶室の外で外すように指定されています。

茶室が誰もが丸腰で入る空間であるとされたのです。

その上で、茶室の入り口である躙口(にじりぐち)に特徴を持たせます。

千利休は、茶室の入り口を、低い位置に設け、さらにその大きさについて幅2尺1寸(約63cm)、高さ2尺2寸5分(約66cm)という小さなものにしたのです。

これにより、茶室に入るためには、どれ程身分の高い者であっても腰を屈めて頭を下げないと入れなくなりました。

また、その小ささから腰に刀を指した状態では入れません(そのため、先程の刀掛けの棚に刀を置くのです。)。

ここまでに千利休の茶の湯の世界観が出ています。

千利休の世界では、俗世間との境となる躙口(にじりぐち)から入った者は、俗世での権威・立場を捨て、無垢なありのままの一人の人間の姿になるのです。

千利休の世界観の体現

そうして身を屈めてようやく入った茶室の中は、薄暗いく僅か2畳ほどの狭い空間でした。

それまでの、セレブの茶会とは全く違うものです。

そして、茶会では,身分に関係なく誰もが一人の人間として狭く薄暗い茶室の中で、湯が沸き茶がたてられている音を聞きながら茶に向き合います。

そうしているうちに、心が解き放たれて、俗世を超越した茶の世界に入る。

その結果、スピリチュアルな世界に誘われるのです。今でいうと癒し、リラクゼーション効果です。

茶室が、小宇宙あるいは母親の胎内であるとも言われる所以です。

茶の湯は,千利休によって,それまでの支配階級の自慢の道具から,誰をもスピリチュアルな気持ちは誘う手段へと昇華したのです。

そこに、貴人も庶民も、平等で違いはありません。

そして,千利休は,これらのスピリチュアルな茶の湯の世界観を作り出すための演出の1つとして、茶室の入り口である躙口は狭く作られているのです。

侘び茶の浸透

この千利休の世界観は、死と隣り合わせの世界で生きる戦国武士の心を掴みます。

闘いの中に生きている者も、本質としては癒しを求めていたのです。

そして、武士も含めて、蒲生氏郷、細川三斎、牧村兵部、瀬田掃部、古田織部、芝山監物、高山右近ら「利休七哲」と呼ばれる高名な弟子たちを次々と生みだしていきます。

その中でも、特に千利休に薫陶したのは、天下人豊臣秀吉でした。

また、千利休のこの世界観は、茶の湯を本質が人との絆や安らぎに求めるものであるために、武士階級・支配階級だけでなく、庶民にも広く受け入れられます。

エンターテインメントの大改革です。

一座建立

なお、千利休は、この茶室で行われるスピリチュアルな世界観を皆で作り上げるものだと考えました。

亭主が客を招くときは、出来る限りの創意工夫を凝らしてもてなし、招かれた客もまたそれに全力で応える。

それが、茶会の世界観を作り上げる極意だというのです。

千利休は、これを一座建立といいました。

奥深い世界ですね。

ちなみに、偉そうに書いてきましたが、教養のない私にはこの世界観を全く理解できませんでした。

.jpg)