天皇(てんのう)は、 倭と呼ばれた古代以来の日本において、男系の血統を受け継ぐ君主の称号です。

元々は「大王」と呼ばれていたのですが、7世紀頃に中国王朝への朝貢・冊封体制から脱却するために王の称号を廃することとしたのですが、このときにそれまでの呼称であった「すめらみこと」に「天皇」という字をあてることにより称されて現在に至ります。

奈良時代までは天皇となることを即位(=践祚)と言っていたのですが、桓武天皇が即位に際し受禅の後に日を隔てて即位の儀を行ったことからこれが先例となり、先帝から行為を引き継ぐことを践祚(譲位による践祚を受禅践祚・先帝崩御による践祚を諒闇践祚と言います。)、皇位を引き継いだことを諸神や皇祖に告げた上で天下万民に宣する儀式を即位と言うようになりました。

そのため、天皇の在位期間は践祚に始まることとなります。

他方、現在の皇室典範は、践祚と即位を同一のものとしており、即位の礼は即位(従前の践祚に相当)直後ではなく1年以上後に行うこととされています。

また、現在の皇室典範では譲位及び受禅践祚が制度化されておらず、践祚は今上天皇崩御時の諒闇践祚に限られています(第125代天皇による譲位の際には、受禅践祚をするために特例法が制定されています。)。

世界では、これまでに多くの文明が誕生しては滅んでいき、アメリカの国際政治学者であったサミュエル・ハンチントンによると、世界で生き残った文明は欧米文明・イスラム文明・中国文明・インド文明・日本文明の5つだけであると述べられています。

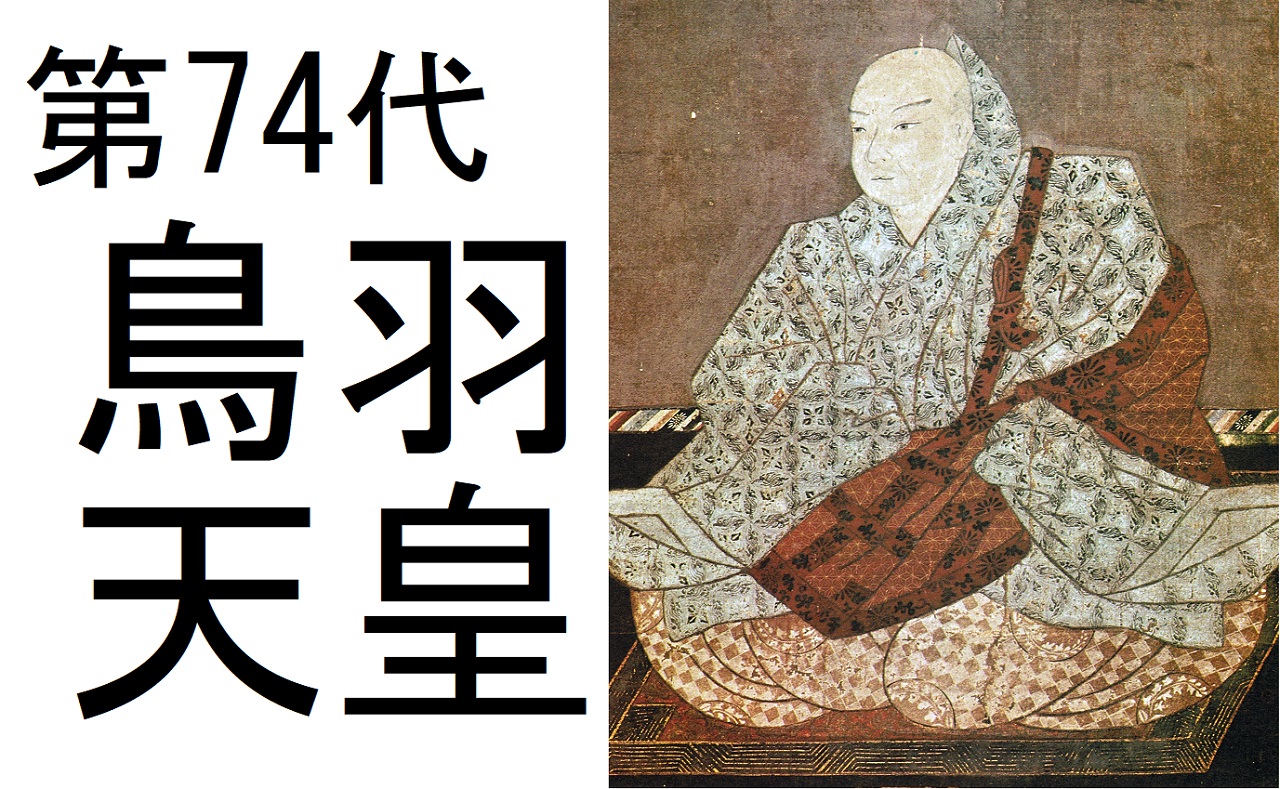

このように古くから歴史に名を残す日本文明の中心にあったのが歴代の天皇であり、以下、初代天皇とされる神武天皇から順に簡単に紹介していきたいと思います。

“【歴代天皇一覧】” の続きを読む

.jpg)