阿野時元(あのときもと)は、源頼朝の異母弟である阿野全成の四男・嫡男として生まれた源氏武士です。

サラブレッドとして将来を嘱望されながら、父・阿野全成が第2代鎌倉殿に対する謀反を疑われて粛清されたことに連座して阿野荘への隠棲を命じらた後、約16年後に挙兵して討ち取られたと言われています(もっとも、この阿野時元の挙兵には諸説あり、その真偽は不明です。)。

阿野時元(あのときもと)は、源頼朝の異母弟である阿野全成の四男・嫡男として生まれた源氏武士です。

サラブレッドとして将来を嘱望されながら、父・阿野全成が第2代鎌倉殿に対する謀反を疑われて粛清されたことに連座して阿野荘への隠棲を命じらた後、約16年後に挙兵して討ち取られたと言われています(もっとも、この阿野時元の挙兵には諸説あり、その真偽は不明です。)。

.jpg)

御陵衛士(ごりょうえじ)は、新撰組ナンバー3の参謀の地位にあった伊東甲子太郎が、局中法度に定められた切腹処分を免れて新撰組から脱退するために組織した団体です。

名目上は、孝明天皇の陵(後月輪東山陵)を守るための組織とされ、高台寺塔頭の月真院を屯所としたために高台寺党とも呼ばれます。

名目上は新撰組の活動の一端を担うとされていたものの、実質上は倒幕のための活動を続けていたことから、慶応3年(1867年)11月18日に長であった伊東甲子太郎が新撰組に暗殺され、事実上の解散を迎えています。 “【御陵衛士】新撰組から分離した伊東甲子太郎一派” の続きを読む

甲州勝沼の戦い(こうしゅうかつぬまのたたかい)は、江戸幕府から厄介払いとして甲府城に向かうよう命じられた新撰組が、甲陽鎮撫隊(こうようちんぶたい)と改名して甲府城に向かったのですが、甲府城手前で先に甲府城に入った新政府軍と対峙し敗れた戦いです。

池田屋事件で名を挙げ、鳥羽伏見の戦いで敗残兵となった新撰組が事実上解散に追い込まれた戦いでもあります。 “【甲州勝沼の戦い】甲陽鎮撫隊に改名した新撰組が壊滅した戦い” の続きを読む

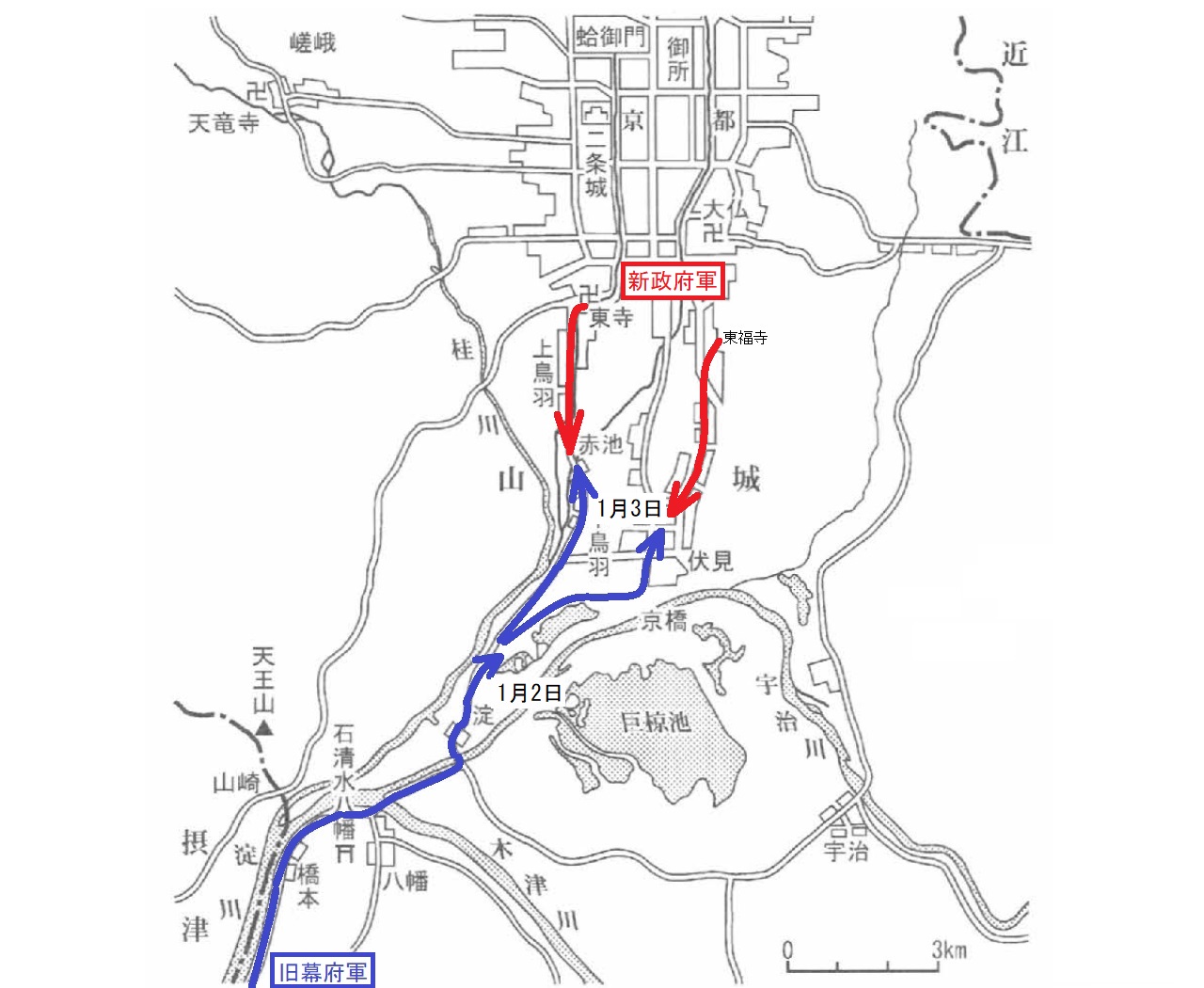

鳥羽・伏見の戦い(とば・ふしみのたたかい)は、幕末に、旧幕府軍と薩摩藩を中心とする新政府軍とが戦った一大内戦である戊辰戦争の初戦です。

江戸幕府15代将軍であった徳川慶喜を政治の舞台から引きずり下ろすため薩摩藩の暴挙に耐え切れなくなった旧幕府軍が立ち上がり、朝敵となって敗れて滅びの道を進むこととなる契機となった戦いでもあります。

本稿では、江戸時代の絶対的権力者であった江戸幕府の滅亡につながった鳥羽・伏見の戦いについて、その発生の経緯から見ていきたいと思います。 “【鳥羽・伏見の戦い】旧幕府軍が朝敵となった戊辰戦争の初戦” の続きを読む

東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)は、江戸の日本橋から京の三条大橋まで続く東海道に置かれた53箇所の宿場町です。

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が慶長6年(1601年)に全国支配のために江戸と各地を結ぶ5つの街道を整備し、それぞれの街道上に宿場町を整備していきました。

そして、東海道には当初40宿が整備されたのですが、その後53宿にまで増加されます。

また、その後、元和5年(1619年)、滅亡させた豊臣家が治めていた経済都市・大坂を直轄地とし、大坂と東海道に直結させ、大坂と京を繋ぐ京街道を東海道とした取り込んだ結果、新たな東海道(旧京街道)沿いの伏見、淀、枚方、守口に宿場町を整備したことにより、最終的な東海道の宿場町は57宿となっています。

そのため、東海道五十三次に、京から大坂までの4宿(伏見、淀、枚方、守口)を加え「東海道五十七次」と呼ぶ場合もあるのですが、本稿では、この追加された4宿を除く53宿について、浮世絵なども取り上げつつ簡単に紹介していきたいと思います。 “【東海道五十三次】当時のルート紹介と各宿場町概略” の続きを読む

北条朝時(ほうじょうともとき)は、鎌倉幕府第2代執権として絶大な権力を握った北条義時の次男です。

北条朝時の母親が北条義時の正室・姫の前であり、初代執権であった祖父・北条時政から名越屋敷を与えられるなど北条宗家を継ぐことをほぼ約束されていた人物でしたがで、女性問題で失脚し、庶子であった兄・北条泰時に後れを取ることとなった人物です。 “【北条朝時】北条得宗家を継ぐはずだった名越流の祖” の続きを読む

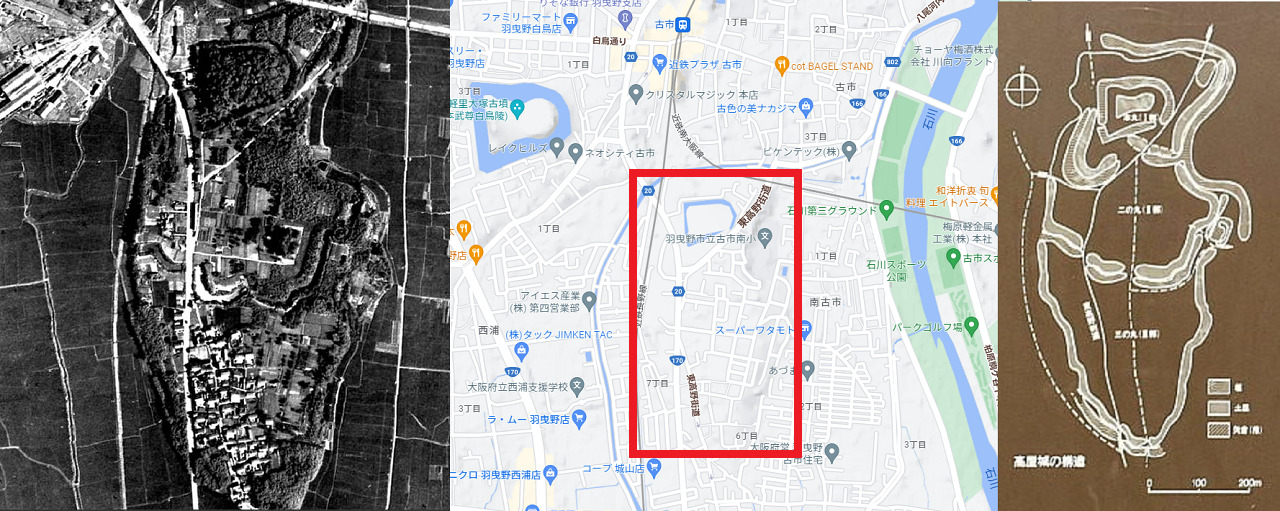

高屋城(たかやじょう)は、室町時代に大勢力を誇った三管領の1つに数えられた名門畠山氏が河内守護として河内国支配の中心城郭とした城です。

安閑天皇陵と言われる高屋築山古墳を主郭として取り込んだ特徴的かつ複雑な城であり、河内国支配の重要拠点であったがゆえに畠山氏・安見氏・三好氏による争奪戦の舞台となって再三城主が入れ替わった城でもあります。

最終的には、天正3年(1575年)に織田信長の攻撃により落城して廃城となり、その後主郭部を残して宅地開発がなされたため、今日までに城址のほとんどが失われています。 “【高屋城】安閑天皇陵が本丸として利用された管領・河内守護畠山氏の居城” の続きを読む

池田城(いけだじょう)は、大阪府池田市にあった日本の城です。

建武元年(1334年)前後に現在の池田市にある五月山南麓の丘陵地に、豊島の土着豪族池田教依が築いた後は代々池田氏が城主を務めて拡張を続けました。

荒木村重が織田信長から離反した際、これを討伐するために編成された織田軍の陣城となったことでも有名です。

池田屋事件(いけだやじけん)は、元治元年(1864年)6月5日、新撰組が、京の三条木屋町(三条小橋)の旅籠・池田屋に潜伏していた尊王攘夷派志士を襲撃し、一網打尽にして京の放火計画を未然に防いだことにより新撰組の名を世間に知らしめた事件です。

この事件により多くの維新志士が失われたことで明治維新が遅れたとも、逆に明治維新を早めたとも言われる歴史の転換点となった事件でもあります。 “【池田屋事件】新撰組の名を世に轟かせたテロ取締事件” の続きを読む

朝比奈義秀(あさひなよしひで)は、鎌倉幕府の重臣・和田義盛の三男です。

そして、北条家を礼賛するために記されたはずの吾妻鏡に、父・和田義盛が北条義時打倒のために立ち上がった和田合戦の際に和田軍の中で最も活躍した武将として詳細にその武勇が記されるという当代随一の猛将でした。

鮫3匹を水中で捕まえたとか、朝夷奈切通(朝比奈切通し)を太刀で一夜で切り開いたなどというおよそ考えられない伝説を残し、後に狂言や歌舞伎ではさらにその剛勇ぶりが誇張されるに至っています。 “【朝比奈義秀】和田合戦で最も活躍した和田義盛の三男” の続きを読む