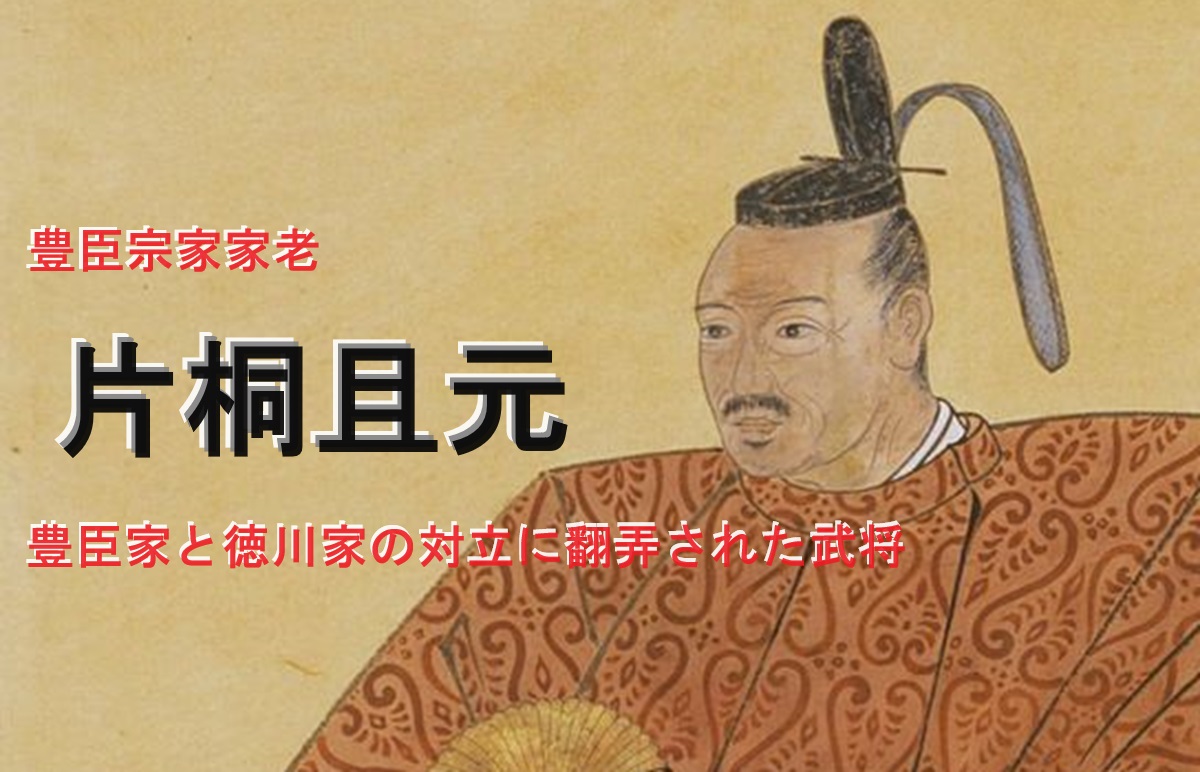

片桐 且元(かたぎりかつもと)は、豊臣秀吉死後に豊臣家と徳川家との対立に翻弄された武将です。

若い頃は賤ヶ岳の七本槍の1人にも数えられるほどの武功を挙げるなどしていたのですが、豊臣秀吉からは官僚としての能力を買われて直参とされ、豊臣秀吉死後には家老として豊臣家を支えました。

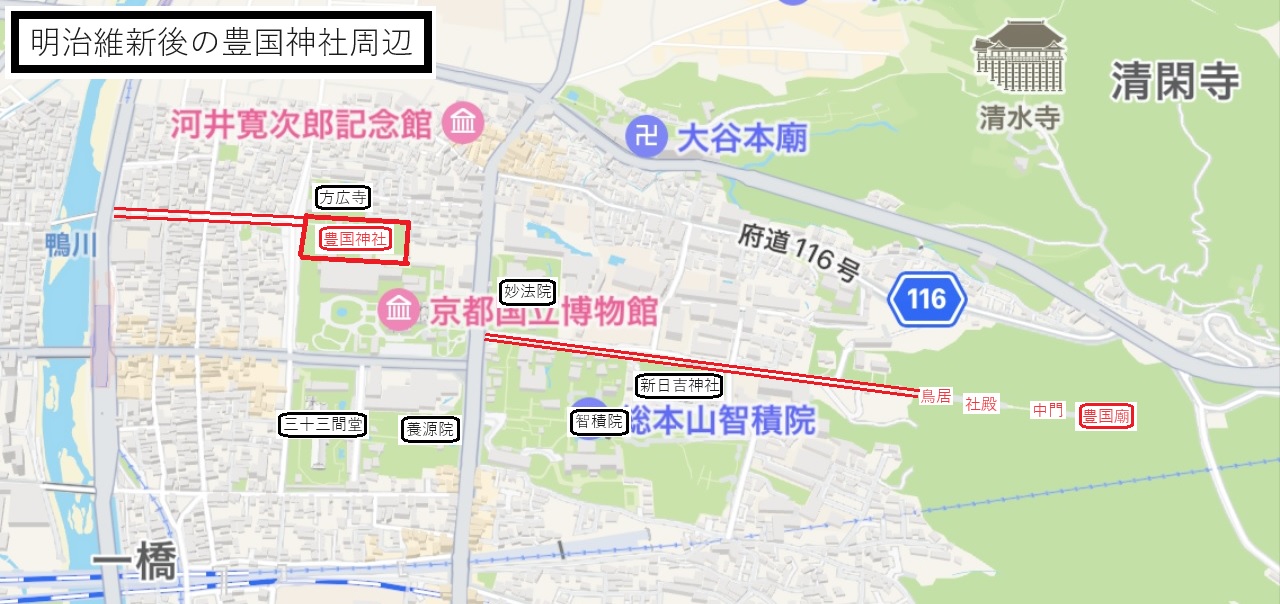

もっとも、方広寺鐘銘事件に端を発した豊臣・徳川の対立の際に、徳川家康との内通を疑われて豊臣家から出奔し、徳川家臣として旧主家の滅亡を見届けることとなっています。 “【片桐且元】豊臣家と徳川家の板挟みとなって苦しんだ武将” の続きを読む

.jpg)