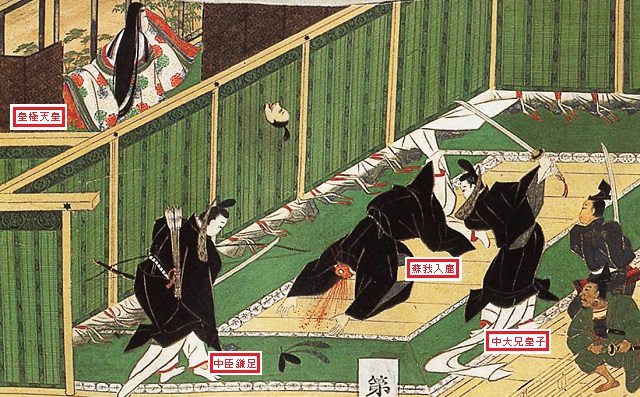

牧氏の変(まきしのへん)・牧氏事件(まきしじけん)は、元久2年(1205年)閏7月に起こった、北条氏内の内紛です。

北条時政とその継室である牧の方が、第3代鎌倉殿・源実朝を暗殺して平賀朝雅を第4代鎌倉殿に就任させるクーデターを画策したものの、北条時政の先妻の子である北条義時・北条政子らに阻止されて失脚するに至った一大事件です。

本稿では、将軍暗殺に失敗した北条時政が失脚し、北条義時が執権となって鎌倉幕府を事実上乗っとるきっかけとなった歴史の転換点でもある牧氏の変について、発生の要因から順に見ていきたいと思います。 “【牧氏の変・牧氏事件】北条時政が失脚し北条義時台頭の契機となった内紛” の続きを読む

.jpg)

.jpg)