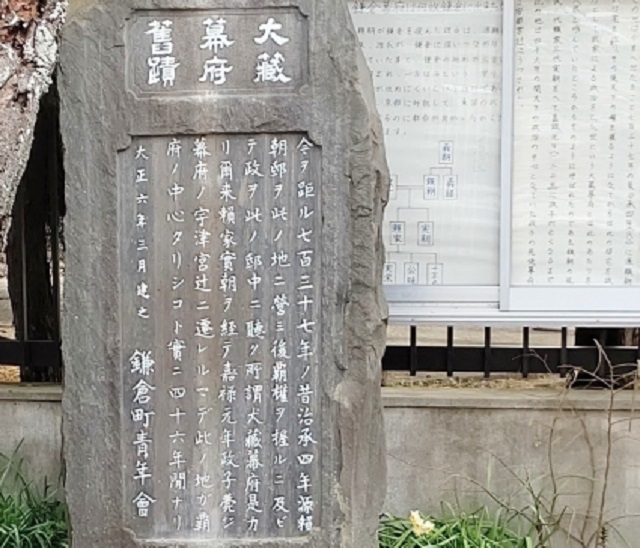

鎌倉は、初めての武士政権である鎌倉幕府の本拠地となった場所です。

あまりにも有名な場所であるため昔から発展していた場所のようなイメージを持ちがちですが、平安時代以前の鎌倉は、都であった京から430kmも離れたど田舎であり、お世辞にも発展しているとは言い難い場所でした。

もっとも、源頼朝が鎌倉に入った後、源頼朝によって三方を山・一方を海で囲まれた防衛拠点としての基礎が築かれ、その後北条泰時によって陸上・海上交通が整えられ、さらに北条時頼によって禅宗寺院を出城として配置することで武士の都として完成を迎えます。

本稿では、この武士の都・鎌倉の発展の経緯について、順に説明していきたいと思います。 “【鎌倉幕府による鎌倉開拓】武士の都となった鎌倉発展の歴史” の続きを読む