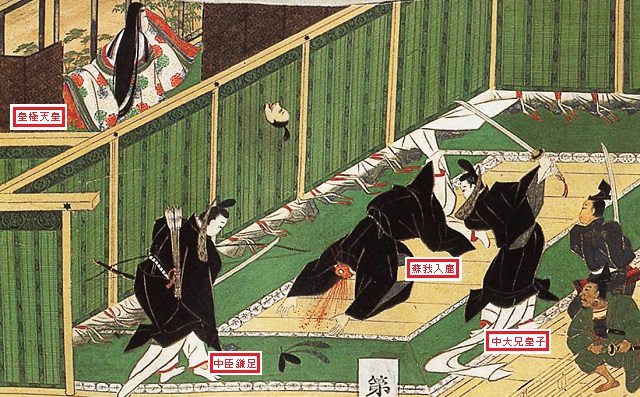

乙巳の変(いっしのへん)は、皇極天皇4年(645年)に大極殿の中かつ天皇の面前で起こった暗殺劇です。

中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を暗殺して蘇我宗家を滅ぼした政変として余りにも有名ですが、起きた理由や首謀者については諸説あり、古代ロマンを掻き立てるクーデター劇です。

乙巳の変の後に、中大兄皇子が体制を刷新して大化の改新と呼ばれる改革を断行していますので、大化の改新の第一段階とも言えるかもしれません。 “【乙巳の変】中大兄皇子・中臣鎌足によるクーデター” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

乙巳の変(いっしのへん)は、皇極天皇4年(645年)に大極殿の中かつ天皇の面前で起こった暗殺劇です。

中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を暗殺して蘇我宗家を滅ぼした政変として余りにも有名ですが、起きた理由や首謀者については諸説あり、古代ロマンを掻き立てるクーデター劇です。

乙巳の変の後に、中大兄皇子が体制を刷新して大化の改新と呼ばれる改革を断行していますので、大化の改新の第一段階とも言えるかもしれません。 “【乙巳の変】中大兄皇子・中臣鎌足によるクーデター” の続きを読む

これまでに日本国内に2万とも3万とも言われる城が築かれました。

そのうち、現在、城址としてその名残が残っているのは僅かであり、さらに一般人が見学して楽しめるのは数百城程度しかありません。

特に、江戸時代以前に建てられ現存している御殿は僅か4つしかありません(現存十二天守よりも数が少なくとても貴重です。)。

そこで、本稿では、この現存する貴重な4つの御殿(本丸御殿2つ、二の丸御殿2つ)を簡単に紹介します。 “【現存四御殿】現存十二天守よりも貴重な本丸御殿と二の丸御殿” の続きを読む

河東の乱(かとうのらん)とは、天文6年(1537年)と天文14年(1545年)の2回に亘って起こった今川家と北条家との戦いの総称です。河東一乱とも呼ばれます。

一言でいうと、第一次河東の乱で北条氏綱が今川義元から河東地方を奪い取り、第二次河東の乱で今川義元が北条氏康から奪還した戦いの総称です。

端的に言ってしまうとシンプルすぎる内容ですが、この戦いは、蜜月関係にあった今川家と北条家が手切れとなり、その後憎しみの連鎖から脱却し、再び同盟関係に至るという背景の中で繰り広げられた政治劇の中の紛争であり、マイナーながら関東戦国史を語る上では外せない戦いと言えます。

なお、この戦いの名である「河東」とは,戦国時代に武田家・今川家・北条家の間で便宜上呼称していた富士川以東・黄瀬川以西の地域をいい,公的な名としては「駿東郡と富士郡の一部」というが正しいので,注意が必要です(河東郡というものが存在するわけではありません。)。

“【河東の乱】東駿河の河東地域を巡る今川義元と北条氏綱・北条氏康との戦い” の続きを読む

北条氏綱(ほうじょううじつな)は、後北条氏第2代当主です。

北条5代の中ではもっとも知名度が低いかもしれませんが、「伊勢」という名字を「北条」に変え、また本拠地を小田原城移転させるなど、後の北条家の発展の基礎を築き上げた人物です。

また、統治者としても優秀であり、 伊勢宗瑞(伊勢盛時・北条早雲)の後を継いで武蔵国南部・駿河国東部・下総国・上総国の一部にまで拡大させています。

そこで、本稿では、「勝って兜の緒を締めよ」の遺言でも知られる大人物・北条氏綱の生涯について見ていきたいと思います。 “【北条氏綱】勝って兜の緒を締めよとの遺言を残した後北条2代目” の続きを読む

北条早雲(ほうじょうそううん)は、戦国大名となった後北条氏の祖・初代であり、わが国最初の戦国大名としてあまりにも有名な人物です。

「北条早雲」とする名前がよく知られているが、実際には本人がその名を名乗ったことはなく、彼の代には北条姓ではなく伊勢姓を名乗っていたため、本当の名は伊勢盛時・宗瑞(いせもりとき・そうずい)です。

駿河国・今川家の客将として最初の領土を得た後、伊豆国・相模国を切り取るという偉業を成し遂げた北条早雲の生涯について見ていきましょう(北条早雲自身が生前に北条早雲を名乗ったことはありませんが、説明上の便宜のため、本稿では後世に一般的に知られる名である北条早雲との標記に統一します。)。 “【北条早雲(伊勢宗瑞)】一代で伊豆国・相模国を切り取った最初の戦国大名” の続きを読む

木津川口の戦い(きづがわぐちのたたかい)は、10年に及ぶ石山合戦の中で、天正4年(1576年)と、天正6年(1578年)の2度に亘って繰り広げられた、織田水軍と毛利水軍との海戦です。

石山御坊を包囲し兵糧攻めにする織田軍と、海から突破して石山御坊に物資を補給しようとする毛利水軍との攻防戦であり、2回行われた海戦の1回目の戦い(第一次木津川の戦い)は毛利水軍が勝利し、2回目の戦い(第二次木津川口の戦い)は織田水軍が勝利しています。

特に、第二次木津川の戦いは、織田水軍が鉄甲船を繰り出したことでも有名です。

この木津川口の戦いは、戦国時代で最も有名とも言える海戦であり、第二次木津川口の戦いで織田水軍が勝利して石山御坊の海上封鎖を完成させたことにより、補給が受けられなくなった石山本願寺側が石山御坊から退去し石山戦争が終結することとなるきっかけとなったという意味でも非常に重要な合戦です。 “【木津川口の戦い】陸上封鎖された石山御坊への物資搬入をめぐる織田水軍と毛利水軍の海戦” の続きを読む

名和長年(なわながとし)という名の武将をご存じですか。

名和長年は、伯耆国名和湊付近で力を持っていた豪族で、隠岐島を脱出してきた後醍醐天皇を助けた建武政権樹立の礎となった「三木一草」の1人です。

前半生の記録はほとんど残っておらず、後醍醐天皇を助けた元弘3年(1333年)から、討死をした延元元年/建武3年(1336年)6月までのわずか3年間だけ歴史の表舞台に登場し、後世に名を残した武将です。 “【名和長年】隠岐島脱出直後の後醍醐天皇を支えた建武政権樹立の功労者” の続きを読む

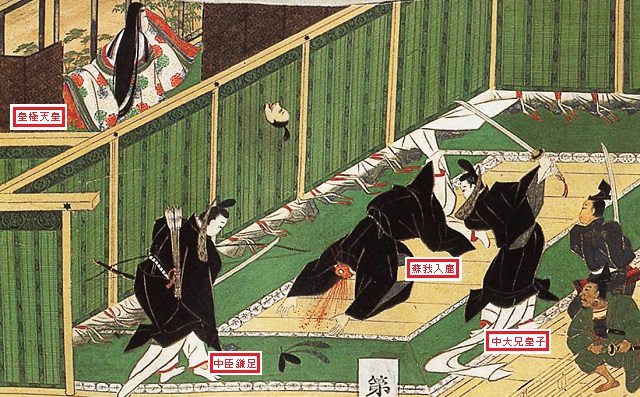

鳥羽城(とばじょう)は、戦国時代末期に志摩国答志郡鳥羽(現在の三重県鳥羽市鳥羽三丁目)に築かれた九鬼水軍の本拠地となった海城です。

水軍の本拠地だけあって四方を水に囲まれ、大手門も海に向かう水門だったという極めて珍しい構造でした。

その構造か、「鳥羽の浮城」と呼ばれたり、城の海側が黒色、山側が白色に塗られていたため、「二色城」や「錦城」と呼ばれたりもします。

現在は、宅地造成のために周囲が埋め立てられてしまったため、往時の姿を見ることはできませんが、過去に思いを巡らしながら観光するととても興味深い城です。 “【鳥羽城】九鬼水軍の本拠である志摩国の海城” の続きを読む

飛鳥時代を代表する天皇といって真っ先に名が挙がるのは天智天皇(中大兄皇子)だと思います。

皇子時代に天皇の面前で蘇我入鹿を暗殺するという大胆なクーデターを成功させたり、対抗勢力を闇に葬っていったりするなど、権謀術数を駆使して権力の頂点を維持し続けた人物です。

天皇在位中には、唐・新羅連合軍に敗退して国家存亡の危機にまで陥りながら、巧みにこれを回避するなど、その経歴を挙げだすと大河ドラマが完成するほどのボリュームがあります。

本稿では、そんな天智天皇(中大兄皇子)の人生について、できる限り簡単に紹介していきたいと思います。 “【第38代・天智天皇(中大兄皇子)】政敵を次々に粛清した謀略家” の続きを読む

尼崎城の存在をご存じですか。

現存していないこと、豊臣家が滅亡した後に築かれたために戦場となったことがないことなどから知名度がイマイチの感がありますが、徳川大坂城の支城としてその西側の最後の防衛拠点であり、尼崎藩の石高にそぐわない防御力を誇る城郭として君臨していた巨城です。

近年外観復興天守が再建され、これが阪神尼崎駅から見えるようになりましたので興味を惹かれた方もおられるのではないでしょうか(もっとも、この外観復興天守は、元々の天守跡地ではなく西三の丸跡地に建てられています。)。

尼崎城は、江戸幕府による大坂城の西側の最終防衛拠点という超重要な城であり本来は注目を浴びてしかるべき城であり、この知名度の低さは本意ではありませんので本稿で簡単にその位置づけから説明したいと思います。 “【尼崎城】徳川大坂城支城群の西側最終防衛拠点” の続きを読む