大宝律令(たいほうりつりょう)は、大宝元年(701年)に制定された日本の法典です。

それまでのような力の強い豪族の意見に左右される政治ではなく、天皇を頂点とする法体系を作り上げ、天皇の意を下々民で実現するための政治体制を構築することを目指し、それまで検討・発布された令の総決算として編纂・発布されました。

内容は、現代の法律に相当するものであり、6巻からなる律(現在でいう刑法)・11巻からなる令(現在でいう行政法)と、その追加法たる格・施行細則たる式を定めることで天皇を中心とした中央集権を進め、天皇を支える官僚機構を構築することでこれらを通じて全国の土地・人民に支配を及ぼし、天平宝字元年(757年)の養老律令に引き継がれていきました。

なお、大宝律令における律については唐律をほぼそのまま導入しているのですが、令については唐令に倣いつつも当時の日本社会の実情に則した独自の改変が行われています。

【目次(タップ可)】

大宝律令編纂に至る経緯

中国王朝への朝貢・冊封時代

倭と呼ばれていた頃の古代日本では、中国大陸に成立していた超大国と渡り合える力を有しておらず、中国に朝貢し、冊封を受けることにより中国を盟主と仰ぐ中華圏の従属構成員となっていました。

そして、中国に倭国の王と認められた者は、中国王朝の力を倭国内の諸豪族を従える権威として利用していました。

また、その後、ヤマト政権が成立すると、その王もまた中国王朝に朝貢して冊封を受け、その権威をも利用して力をつけ、朝鮮半島への進出をも行っていくようになりました。

なお、朝貢外交は、ヤマト政権側からすると、原材料の朝貢品を献上するのに対して中国皇帝から質の高い返礼品の工芸品や絹織物などが回賜として下賜されるという旨みのある公貿易であり、大きな経済的メリットがありました。

また、中国に朝貢すれば、冊封を受ける際に最新の中国の律令を与えられますので、多大な費用と手間をかけてまで独自に律令を編纂する必要はありません。

ついでにもらった中国の律令を持ち帰って国内で適用するだけで事足りたのです。

中国王朝との対等外交を指向

ところが、6世紀末頃の推古天皇時代(飛鳥時代)になるとヤマト政権の勢力が大きなものとなり、国内豪族を従えてその支配権を奪うことで官僚化し、それによって大王の権威を高めていきました。

権勢を高めたヤマト政権は、もはや対内的に諸豪族を統合するために中国皇帝の権威を借りる必要性がなくなります。

また、対外的に見ても、当時のヤマト政権は、前哨基地として有していた任那や加羅(加耶)諸国の滅亡により朝鮮半島南部への影響力を失っており、中国皇帝の権威をもって朝鮮半島を支配するという政策目標も失われていました(もっとも、内政改革の成功により軍事力を巨大化させた推古朝では、再び朝鮮半島に進出してこれらを従わせようという野望も抱いていました。)。

その結果、この頃になると、ヤマト政権にとって中国から冊封を受ける実益がなくなります。

他方で、中国との貿易は経済的利益獲得や新技術導入をもたらしますのでこれを失わせることは妥当ではありません。

そんな状況下において、朝鮮北部の高句麗と敵対した隋が、ヤマト政権が高句麗と結ぶことを危惧して、ヤマト政権にそれまでのような強圧的態度をとらなくなりました。

ヤマト政権としては、この隋の外交態度の軟化を利用してそれまでような従属外交ではなく、隋との間の対等外交を指向するようになります(朝貢はするものの冊封を受けない態度をとります。)。

そして、冊封を受けないということは、隋から最新の律令が与えられることもありませんので、ヤマト政権は自前でこれを構築する必要に迫られました。

第2回遣隋使派遣(607年)

そして、推古天皇15年(607年)、ときの摂政であった厩戸皇子(聖徳太子)が、「日出処天子至書日没処天子無恙云々」と記載した国書を遣隋使の小野妹子に預け、隋の皇帝・煬帝に届けさせます(隋書倭国伝)。

これは、中国との対等外交を求めるヤマト政権として、天子は中国皇帝しか認めないとする中華思想を否認してヤマト政権にも天子が存在するという内容であり、中国に対する挑戦的内容ともいえる書面でした。

当然ですが、この国書を受け取った隋の煬帝は激怒します。

もっとも、この当時高句麗と敵対関係にあった隋は、高句麗と結びついて敵対する可能性があるヤマト政権を邪険に扱うことはできませんでした。

そこで、煬帝は、直ちにヤマト政権に対して敵対行動を取ることはせず、一応、礼を尽くして答礼使として裴世清を派遣しています。

裴世清と共に倭国に帰国した小野妹子でしたが、真偽は不明ですが、このとき隋国王から受け取った国書を途中で百済人に奪われたとされています(この話は日本書紀に記載されているのですが隋書には記載がないため真偽は不明であり、推古天皇に見せることができる内容のものでなかったために小野妹子が途中で捨てたとする説もあります。)。

唐が朝鮮半島に進出

618年に隋を滅ぼして興った中国の超大国・唐は、朝鮮半島への進出を図り、朝鮮半島北部を支配する高句麗と対立していきます。

唐が高句麗への侵攻を開始すると、その南部に位置する朝鮮半島南部諸国では動揺が広がり、新羅は唐に接近することで、また百済はヤマト政権(倭国)に接近することでその生存を図ります。

この結果、朝鮮半島南部では、新羅・唐VS百済・倭という構造が出来上がります。

そして、唐・新羅は、660年3月、百済を滅ぼすための兵を挙げ、唐軍13万人(神丘道行軍大総管・蘇定方、将軍・劉伯英)が上から、新羅軍5万人が陸上からという水陸二方面作戦によって百済に向かって進軍していった結果、同年7月18日、百済の義慈王が降伏したことにより百済は滅亡します。

百済を滅ぼした唐軍は、その後、方向転換して高句麗に向かったのですが、これを好機と見た百済遺民の鬼室福信や黒歯常之らが、660年8月2日ころから人質として倭国にとどめ置かれていた百済太子豊璋を擁立して百済復興運動を始め、ヤマト政権に救援を求めてきます。

これに対し、660年12月、斉明天皇及び実質的統治者であった天智天皇(この頃はまだ即位していなかったため中大兄皇子だったのですが、便宜上、以下天智天皇の名称で統一します。)が、百済遺臣を支援し、唐・新羅と敵対するという決断を下します。

もっとも、天智2年(663年)8月28日、白村江河口付近に布陣する唐・新羅水軍にヤマト政権水軍にヤマト政権が惨敗し(白村江の戦い)、唐・新羅水軍に追われる中、多くの将兵を現地に残しながら倭国に逃げ帰る結果となりました。

なお、このとき百済で行政や文書管理を担っていた役人達も同行して倭国にやって来たこともあり、ヤマト政権内で一気に律令制度に対する理解が高まります。

白村江の戦い敗戦後の防衛策(663年~)

白村江の戦いに敗れて逃げ帰った倭国(ヤマト政権)には、唐・新羅軍からの報復のための追撃攻撃を受ける危機が生じます。

白村江の戦いで主力軍を失ったヤマト政権に唐・新羅と正面から戦う水上・陸上戦力は残されていません。

天智天皇は、急ぎ防衛施設の整備を行い、唐・新羅側の予想進軍ルートを遮断する必要に迫られます。

そこで、ヤマト政権としては、白村江の戦い敗戦後の防衛策として、第1防衛拠点としての北九州防衛・第2防衛拠点としての瀬戸内防衛・本丸防衛の3段階に亘る防衛策を構築することとします。

また、ヤマト政権としては、国防策と併せて唐との交渉を継続し時間を稼ぎ、その間に百済人を登用するなどして軍事力(北九州・瀬戸内・畿内の整備)・政治力(律令法に基づく中央集権化)を高めていきました。

天武天皇の施策(673年)

天武天皇2年(673年)2月に壬申の乱に勝利した大海人皇子が天武天皇として即位すると、即位前の白村江の戦いの敗戦による唐との悪関係を改善し、万一唐から攻撃を受けた場合にこれを跳ね返すことができる国力をつけることに注力していきます。

そこで、天武天皇は、中央集権化を指向して大臣を1人も置くことはせず、律令制度を整えることで皇族中心の皇族による政治体制を作り上げることを指向し、以下の施策を進めます。

① 天智天皇の戸籍編纂作業を引き継ぐ

天智天皇が始めた戸籍編纂作業は、671年に天智天皇が崩御した後も続けられ、壬申の乱に勝利して即位した天武天皇・持統天皇に引き継がれます。

武力をもって政権を獲得した天武天皇は、政治における武力の重要性を痛感して軍事体制の整備に注力し、軍事力の基礎を豪族という将ではなく、その支配下にあった農民にその基盤を求めました。

そこで、天武天皇は、首長や豪族の支配下にある農民を含めた全ての階層の農民を把握するため、兵士1人を徴兵する単位として3~4人からなる「戸」を編成し、これを1単位として徴兵がなされる仕組みとなりました(これにより成人男子3~4人に1人の割合で徴兵されることとなりました。)。

② 飛鳥浄御原律令の制定作業開始(681年)

天武天皇は、681年、天智天皇が施行した近江令を廃し、新たな律令である飛鳥浄御原(あすかきよみはら)律令の制定作業を始めます。

③ 八色の姓(684年)

天武天皇は、684年に八色の姓を定め、旧来の臣・連・伴造・国造という身分秩序にのうち、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めました。

また、天武天皇14年(685年)1月、それまでの冠位二十六階を改訂し、冠位四十八階が制定されました。

持統天皇即位(690年1月)

その後、持統天皇(690年)1月1日、天武天皇の妻であった鸕野讚良が、軽皇子が成長するまでの中継ぎとして第41代・持統天皇として即位すると、天武天皇が進めた政策をさらに推し進めていきました。

① 飛鳥浄御原令施行(689年)

天智天皇が始めた律令整備作業(近江令)は、一旦これを廃して新たな律令編纂作業を行う形で天武天皇に引き継がれ、その後さらに持統天皇に引き継がれます。

そして、持統天皇の代の持統天皇3年(689年)6月、飛鳥浄御原令として諸官司に頒布されました。

もっとも、律は制定されておらず令のみが唐突に頒布されるという形で行われていることから、草壁皇子の死による政府内の動揺を抑えて天武天皇の施策を継承したことを明示するために、完成を待たずして令のみを急遽公布したと考えられています。

そのため、飛鳥浄御原令施行後も律令の編纂作業は継続されました。

② 庚寅年籍編纂(690年)

また、持統天皇は、天智天皇が始め、天武天皇が引き継いだ戸籍編纂事業を引き継ぎ、首長や豪族の支配下にある農民を含めた全ての階層の農民を把握する庚寅年籍を完成させます。

そして、持統天皇6年(692年)、完成した庚寅年籍に基づいて農民に対する口分田の班給が開始され、豪族を介した間接支配を脱し、ヤマト政権による令に則った戸籍を介しての直接農民支配が始ました。

③ 藤原京遷都(694年)

このときまでの倭国の都とは、ときの大王の邸宅を意味しており、その周囲に設けられた皇族・有力豪族の邸宅とに分散し、その周囲に一般庶民の家が集まることにより構成されていました。

また、国の職務は、これらの皇族・有力豪族によって、各担当者の邸宅で行われ、これら一体となった政治組織の場所(都)は、大王の代替わりごとに異なる場所に移されていきました。

その後、推古天皇時代頃になると、大王や豪族の邸宅の他に、官庁としての朝堂・朝庭が設けられるようになりましたが、代替わり毎に遷都する都のあり方については変化ありませんでした。

これに対し、持統天皇は、このあり方を変更し、中央集権化を図るため、都の構造を大きく変化させます。

まずは、中国王朝の王都を模して、都城制を採用し、694年に恒久的な都とするべく藤原京を造営して遷都します。

そして、都城の中心に大王(文武天皇以降は「天皇」)の宮城(内裏)が設けられ、その周囲に政治を行う官庁となる施設を集中配置しました(儀式を行う大極殿、政務や儀式を行う朝堂院など)。

さらに、これらの周囲に条坊制に基づいて東西南北に整然と区画した京を設け、そこに町が形成されていきました。

また、豪族らにも朝廷から邸宅が支給されてそこに住むように強い、さらにこれに対して大王(天皇)から位階を授けてそれに応じた官職に任じて宮城にある官庁に勤務する体制を整えていった結果、氏族制から官僚制への政治的転換が行われていきました。

この結果、藤原京は、それまでの一代限りの都としてではなく、恒久的宮都として使用されることが指向され、文武天皇に譲位された後(持統天皇崩御後)も継続使用がなされました。

文武天皇治世(697年)

そして、持統天皇11年(697年)8月1日、持統天皇は、15歳となった軽皇子に譲位し、文武天皇として即位させました。なお、存命中の天皇が譲位したのは皇極天皇に次ぐ史上2番目のことでした。

持統天皇は、自らが2人目の天皇となって権力を持ち続けることで文武天皇を補佐しようと考え、その手段として、自らを引退した天皇=太上天皇(上皇)と定め、2人目の天皇として天皇と同様の権力を持つこととしたのです。

このことにより、日本史上初の太上天皇(上皇)が誕生し、持統上皇は、譲位後も政治に関与し続けました。

大宝律令が定めた内容

以上の経過を経た後、刑部親王と藤原不比等らを中心とし、これに学者・渡来人が尽力することで、大宝元年(701年)、それまでの編纂作業の集大成となる日本の律令法典=大宝律令がついに完成します。

大宝律令の制定により、ヤマト政権(古代日本)の仕組みについての法整備がなされ、わが国固有の統治システムが法的に確立するに至りました。

なお、大宝律令は、その一部が逸文として他文献(続日本紀や令集解古記など)に残存してはいるもののその原文は現存していないため、その具体的内容・編目順序等は明らかではありません(757年施行の養老律令が、大宝律令を継承しているとされていることから、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われていますが、編目の順序から異なっていたと考えられているためその復元は容易ではありません。)。

もっとも、復元大宝令として、現在までに以下のような複数の令が復元されています。

官位令・官員令(養老令では職員令)・後宮官員令(養老令では後宮職員令)・東宮家令官員令(養老令では東宮職員令・家令職員令)・神祇令・僧尼令・戸令・田令・賦役令・学令・選任令(養老令では選叙令)・継嗣令・考仕令(養老令では考課令)・禄令・軍防令(養老令では宮衛令・軍防令)・儀制令・衣服令・公式令・医疾令・営繕令・関市令・倉庫令・厩牧令・仮寧令・喪葬令・捕亡令・獄令・雑令

そして、このとき多くの律と令により定められた統治システムの主な内容は、以下のとおりです。

国号変更

大宝律令により詔書の書式が定められ、そこでは国号を日本とし(「倭=ヤマト」の表記をとりやめ、「日本=ヤマト」と表記するようにしました)、長の名称を天皇と記すとされました。

この結果、大宝律令により初めて日本国の国号と、天皇という名称が法律に明文化されることとなりました。なお、日本=ヤマトが音読されて現在のような日本=ニポン・ニフォン・ニッポン・ニホンと呼ばれるようになるのは、もっと後の時代になってからのことです。

そして、ヤマト政権は、律令制定の成果を唐に報告するため、大宝2年(702年)に30年ぶりに遣唐使(第8回・大宝の遣唐使)を派遣します。

この第8回遣唐使において、粟田真人大使が、日本の国号変更を報告しており、初めて対外的に「日本」という国号を使用したことでも有名です(もっとも、真偽不明ですが、三国史記に、698年に日本国史が新羅に至ると記載されていることから、日本国号の対外使用がもう少し前であった可能性もあります。)。

統治機構(中央官制)

大宝律令では中央と地方で異なるシステムを採用しましたので、まずはこれらを分け、中央システムから見ていきます。

律令制度では、中央に存在する天皇を中心とする中央集権国家が指向されましたので、天皇が最高権力者として頂点に立つ形で形成されます。

もっとも、天皇1人で国政の全てを運営することなどできるはずがありませんので、その補佐官が必要となります。

そこで、天皇の下に、天皇を補佐する太政官(国政を統括する合議体)と、神祇官(神祇祭祀を統括する合議体)が統括補佐し(二官)、さらに太政官の下(実際にはさらにその下の左右弁官の下)に各業務に従った統括役所である八省を置いて意思決定機構を完成させ(八省)、ここで決定された事項を八省の下に置かれた職・寮・司と呼ばれる実務機関で執行されることとされました。

そして、この二官八省を基本とし、これに行政組織を監察する弾正台や宮中を守る衛府が追加される体制で律令制度が始まりました(二官八省一台五衛府)。

なお、その後の時間の経過によってこれらの組織が時代に合わなくなってくると、新たに律令に規定の無い官(令外官)を設けることで対処されていきました。

(1)二官

前記のとおり、最高権力者である天皇を代理する統括合議体として、神祇官(神祇祭祀を統括する合議体)と太政官(国政を統括する合議体)が設置され、これらを合わせて二官と言われました。

なお、ここでいう「官」とは機関(役所)を意味し、その職員を指す現在の用法とは意味が異なりますので注意が必要です。

① 神祇官

律令制における神祇官は、朝廷の祭祀を司る役所として諸国の官社を総轄しました。

養老令の職員令では太政官に先んじて諸官の筆頭に記載されるなど、立場としては太政官よりも上位でした。

② 太政官

太政官は、太政大臣・左大臣・右大臣・大納言など(後に、内大臣・中納言・参議も増員)で構成された合議体による議政官組織です。現在でいう内閣のようなイメージです。

太政官の話し合いで決められた事項について天皇の許可をもらい、実行機関に命令として下すという過程を経ましたので、太政官は天皇と各省の間に入って天皇の代理人として国政一般を司っていました。

このうち、太政官のトップである太政大臣は、天皇を補佐して国事全般を行う者とされたため、徳の高い者が現れるのを待ってはじめて任じるべきものとされ、適格者がいなければ欠員とされました(則闕の官)。

そして、太政大臣は空席のことが多く、太政官の実質的なトップは次席の左大臣が務めました。左大臣のイメージを現在に当てはまると内閣総理大臣が近いかもしれません。

そして、その次の右大臣が現在の副総理のイメージです。

これらの太政大臣・左右大臣の下には大納言が位置し、大臣とともに政務を協議し、臣への宣下と天皇への奏上を担当した上、大臣が欠員・休暇の際にはその代行者となりました。

そして、大臣・大納言による合議体の下に、事務を取り扱う少納言局や、政務執行の責任者となる左右弁官局が置かれました。

(2)八省

前記のとおり、政務執行は、太政官のうちの左右弁官局がこれを監督することとなったのですが、左右弁官局にそれぞれ4省ずつの実務執行機関が配されました。

具体的には、左弁官局の下に中務省・式部省・治部省・民部省の4省が、右弁官局の下に兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省の4省が配されることによりの計8省が設けられました。

現在でいう各省庁のようなイメージです。

これらの8省により太政官から下された指示を具体的な政策として具体化され、さらにこれらの8省の下に置かれた職・寮・司と呼ばれる実務機関で執行されていきました。

【右弁官局管轄】

①中務省:天皇に侍従して詔勅の作成・宣旨、伝奏などの宮中事務や位記・戸籍などの事務を掌る。

②式部省:文官の人事や朝儀・学校などを掌る。

③治部省:諸氏の族姓や葬事・仏寺・雅楽・外交事務を掌る。

④民部省:民政(租税・財政・戸籍・田畑など)を掌る。

【右弁官局管轄】

⑤兵部省:武官の人事と軍事全般を掌る。

⑥刑部省:司法を掌る。良賤の訴などを司る。

⑦大蔵省: 財宝・出納・物価・度量衡などを掌る。

⑧宮内省:宮中の衣食住・財物その他の諸事を掌る。

(3)弾正台

弾正台は、中央行政の監察と京の風俗の取り締まるための機関であり、左大臣以下の非違を摘発し奏聞できました。

太政官に対する監察という職務から、太政官の影響を受けないように配慮されました。

もっとも、弾正台は裁判権・警察権を有していなかったために太政官の非違を発見した場合でも直接逮捕・裁判することはできず、充分に機能した例は多くありませんでした。

(4)衛府

衛府は、天皇の身辺警護・宮城の警護・京内の夜間巡回などを主な任務とする軍事組織です。

大宝律令(大宝元年/701年)・養老令(養老2年/718年)成立時に衛門府・左右衛士府・左右兵衛府の5つの衛府が置かれました(五衛府制)。

その後、そのときどきの権力者が自らに有利な軍事組織となるように衛府の改変を繰り返し、最終的には、弘仁2年(811年)に、左右近衛府・左右衛門府・左右兵衛府の六衛府制として定着しました(もっとも、近衛府は令外官)。

(5)その他

① 馬寮

馬寮(めりょう/うまのつかさ)は、諸国の牧(御牧・官牧)から貢上された朝廷保有の馬の飼育・調教にあたった官職です。

軍事・儀式で馬が必要とされる際に必要部署に提供これを提供していただけでなく、後には武士が任命されて治安維持などの部官業務も行いました。

左馬寮と右馬寮の2つに分かれており、唐名では典厩(てんきゅう)ともいいました。

② 兵庫

兵庫(つはもののくらのつかさ)は、武器管理をしていた他の配下にない独立の大寮官司です。

当初は左右に分かれていましたが、平城天皇の代に「内兵庫司」を吸収し、また宇多天皇の代に「造兵司」「鼓吹司」を吸収するとともに左右を合併して兵庫寮に統合されています。

(6)主な令外官

上記の各制度は、大宝律令や養老令により、奈良時代に中国の制度を模した律令制度として整備されたのですが、その後の時間の経過によりだんだん日本の実情と合わなくなっていきました。

当初は、各官庁でのマイナーチェンジで対応していたのですが、それが難しくなってくると、新たに律令制度になかった官(役所)を設置して対応するようになります。

こうして新設されて行った役所は、律令制度にないものですので令外官と呼ばれます。

主なものとしては、①修理職・②斎院司・③鋳銭司・④斎宮寮・⑤検非違使庁・⑥勘解由使庁・⑦院庁・⑧女院庁・⑨後院・⑩諸使・⑪諸司・⑫諸所・⑬造寺司・⑭造京司・造宮司などが挙げられます。

(7)高級官僚(四等官制・官位相当制)

また、中央行政官庁としての二官八省一台五衛府という機関の整備のみならず、そこに勤める役人の再編も行われ、行政官庁毎に4人の幹部が置かれて序列化されました。なお、このとき地方の行政官庁の整備もあわせてなされたのですが、ここでも行政官庁毎に4人の幹部が置かれて序列化されました。

このように各行政官庁の幹部行政官は、いずれも4人が選任されたことから四等官制(しとうかんせい)と呼ばれました。

この四等官は、いずれも長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)と呼ばれたのですが、官庁ごとに違う漢字があてられました。

そして、この四等官には、位階に応じて割当てがなされました(官位相当の制)。

統治機構(地方官制)

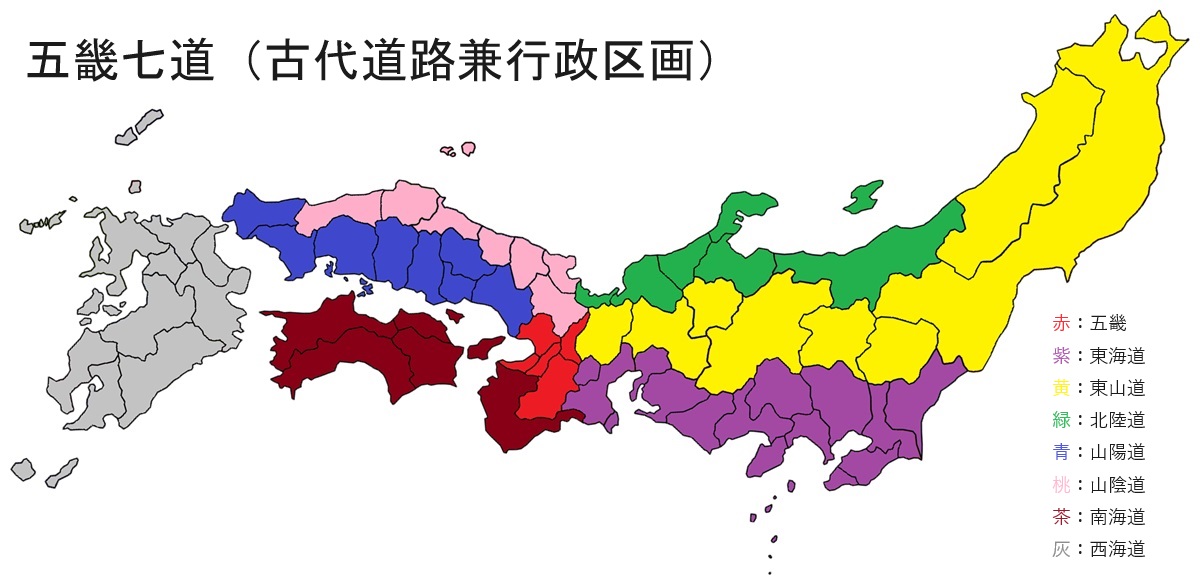

(1)地方区分(五畿七道)

大宝律令による改編は地方にも及び、日本の地方行政区画を、五畿七道=畿内(大和・摂津・河内・和泉・山城)及び七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海)に分け、そこに66国と壱岐嶋、対馬嶋が置かれました(国郡里制)。

そして、各国の下に郡、郡の下に里が設けられ(国郡里制)、それぞれ国司・郡司・里長が置かれ、徴兵制のために編成された戸籍(庚午年籍→庚寅年籍)や計帳を用いて口分田を割り当てて税(租)が徴収されるようになりました(班田収授)。

また、中央政府と地方行政組織を結ぶ幹線道路が整備され、そこを通って中央の命令が地方(律令国)に届けられました。

なお、ヤマト政権が律令国家制度を採用し、東北もそこに組み込んだことにより、東北地方に住む蝦夷を支配する必要が生じたため(自らを中華帝国として蕃夷を服属させる必要が生じました)、以降、国を挙げた本格的な蝦夷討伐政策が始まります。

(2)国郡里制

① 国

国には、役所である官衙(国衙)が置かれ、同地が律令国の中心地(国府)となって、中央から派遣された国司により治められました。

② 郡

国の下に置かれた郡は、規模によって大・上・中・下・小に分けられ、大領・少領・主帳などが置かれました。

各郡には、役所である官衙(郡衙)が置かれたのですが、郡衙は立郡の事情や政治的変遷により移転することが多かったため所在地の特定は容易ではありません。

郡の政治は、律令国に派遣されてきた国司が、その国をよく知る国造を優先的に採用してこれを終身官である郡司に任じて治めさせるという間接統治の形で行われました。

なお、9世紀後半に国司の権限が大幅に強化されて受領化したことにより、郡司の権限は大幅に縮小されています。

③ 里

郡の下に、50戸ずつまとめられて里が構成され、里長がこれを統率することにより末端行政が担われました。

その後、霊亀3年(717年)に里は郷に改称されて郷里制となり(郷は2~3里に分かれて郷長が統率し、里には里正が置かれました)、さらに天平12(740年)ころに里が廃止され郷制に移行しています。

統治機構(特別地域)

さらに要地については、以上の中央・地方とは別に特別行政区(京職・摂津職・大宰府)が設けられました。

(1)京職

京職(きょうしき)とは、京の司法・行政・警察を行った行政機関です。

平安京を東西に分け、左京に左京職、右京に右京職が置かれました。

左京職の長官を左京大夫、右京職の長官を右京大夫といい、それぞれが律令国における国司に相当する職掌を扱いました(もっとも、国司が地方官であるのに対し、京職は中央官として扱われました。)。

(2)摂津職

摂津国は、倭国と呼ばれた時代から軍事上・外交上の要衝地とされており、その後のヤマト王権時代→律令国家時代もその重要性は変わりませんでした。

そこで、摂津国には、特別に京職に準じた摂津職(せっつしき)が置かれ、国府の職務も兼ねられました。

(3)大宰府

大宰府(だざいふ)は、律令制度確立期に西海道(現在の九州地方)を統治するために筑前の国に設置された統治機関です。

元々は中国・朝鮮に君臨していた王朝から古代日本を守るための軍事施設として成立した軍事都市だったのですが、中国・朝鮮との関係が改善して侵略される危険が薄れたことから、次第にその役割を変化させ、政治・行政機関として機能するに至りました。

なお、余談ですが、大宰府という表記が用いられるようになったのは大宝律令施行後であり、その前の段階では、「筑紫大宰」と呼ばれるのが一般的でした。

税制

以上の中央・地方の統治機構を維持管理するための費用を確保するため、大宝律令の下で租税制度も明文化され、租・庸・調、労役という統一的税システムが構築されました。

このうち、租は、班田収授法によって与えられた口分田を与えられた男女に対して課税される税であり、収穫の約3%を納めるというものでした。

また、庸は、男子のみに課された都での年間10年間の労働、または労働に代わる布を納めるものでした。

さらに、調は、男子のみに課された布や絹などの諸国の特産物を納めるものでした。

以上の3種類の物納に加え、居住地において年間60日の地方インフラ工事などの労働税となる雑徭が課されました。もっとも、雑徭は、あまりにも過酷な税であったために人民の離散を誘発し、制度が成り立たなくなったためまもなく廃止されています。

兵制(軍団制)

また、律令制の仕組みに基づき、中央政府(国家)が、人民から兵士を指名・徴兵し、大規模な集団歩兵戦を想定した軍を整備しました。なお、大宝律令に軍団の定めが規定されているのですが、最初に成立した時期がいつかを直接記す史料はなく、遅くみる説では大宝令とり、持統天皇3年(689年)の飛鳥浄御原令によるとする説も有力です。

この軍団制は、古墳時代・飛鳥時代の軍(国造軍)とは異なり、国家が兵士を徴兵することにより地方民政機構から独立した国の軍事組織とし(戸籍・計帳に基づき、成年男子の3〜4人に1人が兵役の義務を負いました。)、これによる強力な支配力の基礎となりました。

軍団は、民政機構である郡とは別立てで組織されて、平時は国司により管理維持され、軍団の駐屯地は全国に置かれ、個々の軍団は所在地の名前に「軍団」または「団」をつけて呼ばれました。

その規模は、唐や新羅にも対抗および出兵可能な大規模なものでした。

もっとも、財政上の理由や政治方針の転換により、延暦11年(792年)、一部の国(陸奥国・出羽国・佐渡国・西海道諸国)を残して軍団兵士制は廃止されました。

軍団制の廃止により軍事力の主体が地方行政(国衙・受領)へ移行し(国衙軍制)、中央政府の力が大きく失墜することとなりました。

刑罰法規

大宝律令では、唐律をほぼそのまま導入した6巻の「律」を定め、これにより以下のとおりの刑罰法規が定められました。

①笞(ち):竹のムチで10~50回打たれる

②杖(じょう):杖で60~100回打たれる

③徒(ず):1~3年の懲役

④流(る):近流・中流・遠流の3段階の遠方への追放

⑤死(し):死刑

律令国家の形骸化

実質的事項の形骸化

律令制定により、ヤマト政権の基本を定めた法的な制度として始まった律令制度でしたが、人臣にとっては極めて過酷な内容となっており、徴兵や重税取立てから逃れるために偽籍や逃亡が多発します。

その結果、中央政府において把握できる人口が激減しました。

そのため、延喜2年(902年)を最後に班田に関した資料もみられなくなり、政府もまた、それまでの土地制度や租税制度を転換させ、各国司に各国内の統治を委任し、一定額の納税を請け負わせざるを得なくなりました。

この結果、徴税請負人の性格を帯びることとなった各国司が、国内の有力農民に期限をつけて耕作を請け負わせることで年貢や公事などの税を徴収することで大きな力を獲得します。

また、耕作請負人は田堵、耕地は請負人の名をつけた名田と呼ばれ、大規模な請負いや盛んに開発を行うことで力をつけ、開発領主と呼ばれる一定領域の支配力を得る者も現れはじめました。

こうして力をつけた者たちは、軍団制の廃止により失われた警察力を補うため(支配権の確保や勢力の拡大のため)に武装を始め、武士の端緒となっていきます。

また、開発領主らは、自分の開発地(荘園)を守るために、そのときどきの権門勢家に開発地を寄進して自らは荘司となり、不輸・不入の権利を獲得して税を免れるようになっていきました。

この結果、軍事力も徴税力も失った朝廷は力を失って土地・人民の私的支配が始まり、朝廷の基本法たる律令制度も有名無実なものとなってしまいました。

形式的事項の維持

他方、大宝律令により定められた形式事項については、その後も長期間効力を有していきます。

例えば、行政区画として定められた五畿七道については、その後もその制度自体とその構成国名に変更はなされませんでした。

この点については、五街道などの交通網を整備した江戸幕府も行政区画としての五畿七道自体を維持しています。

なお、五畿七道制度については、明治2年(1869年)8月15日に明治新政府により、新たに和人地及び蝦夷地に北海道が新設されて五畿八道と呼ばれるようになり、その後に、明治4年(1871年)に廃藩置県がなされた以降も五畿八道は廃止されることなく令制国も併用され、明治18年(1885年)以降に公的に五畿八道という表記が殆ど使用されなったことによりその名称使用が廃れてしまっています。