衣笠城の戦い(きぬがさじょうのたたかい)は、治承4年(1180年)8月26日、源頼朝の挙兵に乗じて源氏方についた三浦党の本拠地・衣笠城を、平家方の秩父党が攻撃することにより起こった合戦です。

2日前に、三浦党による騙し討ちにより敗戦を喫した畠山重忠のリベンジ戦でもあります。

三浦党の本拠地が陥落し、総領が討ち死にするという壮絶な結末を迎えたこの戦いについて、その発生に至る経緯から説明したいと思います。 “【衣笠城の戦い】三浦義明が壮絶な最期を遂げた攻城戦” の続きを読む

衣笠城の戦い(きぬがさじょうのたたかい)は、治承4年(1180年)8月26日、源頼朝の挙兵に乗じて源氏方についた三浦党の本拠地・衣笠城を、平家方の秩父党が攻撃することにより起こった合戦です。

2日前に、三浦党による騙し討ちにより敗戦を喫した畠山重忠のリベンジ戦でもあります。

三浦党の本拠地が陥落し、総領が討ち死にするという壮絶な結末を迎えたこの戦いについて、その発生に至る経緯から説明したいと思います。 “【衣笠城の戦い】三浦義明が壮絶な最期を遂げた攻城戦” の続きを読む

後に源頼朝の下で有力御家人となった和田義盛と畠山重忠ですが、源頼朝の挙兵当初は、和田義盛が源頼朝方に、畠山重忠が平家方についたため敵対関係となっています。

そればかりか、それぞれが率いる軍が鎌倉の由比ヶ浜で遭遇し、合戦に至っています。

この合戦は、後に由比ヶ浜の戦い(小坪の戦い)と呼ばれる畠山重忠の初陣だったのですが、騙し討ちの形となって畠山重忠が大敗するという結果に終わっています。

本稿では、この由比ヶ浜の戦いについて、その発生に至る経緯から説明したいと思います。 “【由比ヶ浜の戦い(小坪の戦い)】騙し討ちの形で敗れた畠山重忠の初陣” の続きを読む

平家を滅ぼして鎌倉幕府を樹立した源頼朝は、その成立過程において、敵となった者(木曾義仲にどの源氏一門を含む)を滅ぼしていきます。

ところが、猜疑心の強い源頼朝は、自らとその嫡流に権力を集中させるために、敵対者だけではなく、自らの協力者や従っている弟たちまで、次々と粛清していきます。

この粛清の経緯を見ると、対抗勢力となりうる源氏一門を根絶やしにしようとする源頼朝のサイコパスぷりが際立ちます。

本稿では、そんな源頼朝による源氏一門衆の粛清劇のうち主要なものをピックアップして紹介したいと思います。 “【源頼朝の源氏一門粛清】猜疑心の塊による凄惨な殺戮劇” の続きを読む

阿波局(あわのつぼね)は、鎌倉幕府初代執権となる北条時政の娘として生まれた女性です。

同母兄弟に北条宗時・北条義時、異母兄弟に北条政子・北条時房などの面々がいるため、その陰に隠れたマイナーな人物と思われています。

もっとも、実際はそのようなことはありません。

阿波局は、鎌倉幕府内の権力闘争の中で度々名が出てきますので、実は、北条家による鎌倉幕府の実権簒奪に相当寄与しているのです。 “【阿波局】北条家の間者として暗躍した北条義時・北条政子の姉妹” の続きを読む

源義円(みなもとのぎえん)は、 源義朝の八男であり、源頼朝の異母弟、源義経の同母兄にあたります。

源義朝が平治の乱に敗れたため、近江国の園城寺に入れられて僧になったのですが、源氏勢力が対平家に立ち上がったのに同調し、これに加わった人物です。

もっとも、参陣した先が、加わった戦にことごとく負け続ける源行家であったため、参陣先で奇襲に失敗して返り討ちにあい、討ち死にするという悲しい最期を遂げています。 “【源義円】源平墨俣川の戦いで討死した源義経の同母兄” の続きを読む

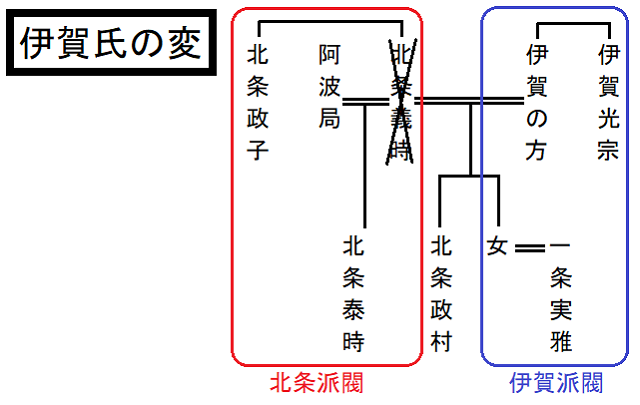

伊賀氏の変(いがしのへん)は、形式的には、北条義時の死により空席となった鎌倉幕府最高権力者の座を、長男の北条泰時と四男の北条政村とで争った政変です。

もっとも、実質的には、北条政村の母(北条義時の後妻)であった伊賀の方が、その兄である伊賀光宗と共に、娘婿の一条実雅(藤原実雅)を鎌倉殿に据えて、伊賀一族で鎌倉幕府の権力を握ろうとしたクーデターでした。

伊賀の方と伊賀光宗のクーデターであったために、北条政村の関与は不明である上、北条政子の手腕によってすぐに鎮圧されていますので、その事実関係は必ずしも明らかではありません。 “【伊賀氏の変】北条義時死後に起こったクーデター計画” の続きを読む

.jpg)

安田義定(やすだよしさだ)は、源平合戦期に甲斐源氏の有力者として大活躍した武将です。

甲斐源氏の祖とされる源義光の孫・源清光の子であったこと(源義清の子とする説もあります。)、武功が突出していたこともあり、当初は、源頼朝より上位の源氏の棟梁と見られていた人物です。

現在の山梨県山梨市を拠点とし、遠江国に進出してこれを支配するなど大きな力を手にし、その後は源義経と行動をともにし、副将格として平家追討に大きな功績をあげ、源頼朝の鎌倉幕府創建に大きな貢献をしたものの、平家滅亡後、猜疑心の強い源頼朝の謀略により一族もろとも謀殺されるという悲しい最期を遂げた人物でもあります。 “【安田義定】当初は源頼朝よりも格上だった甲斐源氏” の続きを読む

藤原秀衡(ふじわらのひでひら)は、平安時代末期に奥州にて一大勢力を築いた奥州藤原氏の三代目当主です。

京に次ぐ大都市を築き、豊富な経済力を持ち、源義経を庇護した人物としても有名です。

晩年は、勢力拡大を続ける源頼朝からの圧力を弱めるために尽力して政治な立ち回りに終始し、藤原秀衡が存命の間は源頼朝との衝突を避けることに成功しています。

藤原秀衡の遺骸はミイラとなって中尊寺金色堂須弥壇の金棺内に納められていますので、興味がある人は調べてみてください(インターネット上に転がっていますが、嫌悪感を覚える方もいますので、本稿で紹介することは差し控えます。)。 “【藤原秀衡】奥州藤原氏の最盛期を作り上げた三代目当主” の続きを読む

福原京(ふくはらきょう)は、平清盛の主導によって神戸市兵庫区平野近辺に造営された未完の都の通称です。

巨大寺社勢力である園城寺・延暦寺が反平家の動きが見えたため、これらの巨大寺社に囲まれた京の地理的不利を払拭するために京を放棄する決断を下した平清盛が、自らの本拠地に天皇を迎えることにより勢力を維持しようとした苦肉の策での遷都計画でした。

遷都自体は、治承4年(1180年)6月に同地に天皇・上皇などが移されることにより始まったのですが、元々反対論が根強かった上に、造営中に反平家勢力の挙兵が始まったため、同年11月には完成を諦めて京に還幸するという結果に終わっています。

そのため、福原京遷都は僅か170日という短期間のものに過ぎず、そもそも遷都だったのか離宮に過ぎなかったのかすら定まっていません。 “【福原京遷都】遷都か?離宮か?未完に終わった平清盛の野望” の続きを読む

源範頼(みなもとののりより)は、源頼朝の異母弟・源義経の異母兄として、木曾義仲討伐戦や平家討伐戦で大将軍を務めた武将です。

源氏一門として重用され、鎌倉幕府において重要なポジションを占めていたのですが、後に謀反の疑いをかけられ伊豆国に流されています(粛清された?)。

共に平家討伐に貢献した源義経と比べると知名度は今一つですが、実は役回りや実績は源範頼の方が圧倒的に上です。

そこで、本稿では、不当な評価を受けがちな源範頼の生涯について見ていきたいと思います。 “【源範頼】失言で謀反を疑われた平家討伐軍総大将” の続きを読む