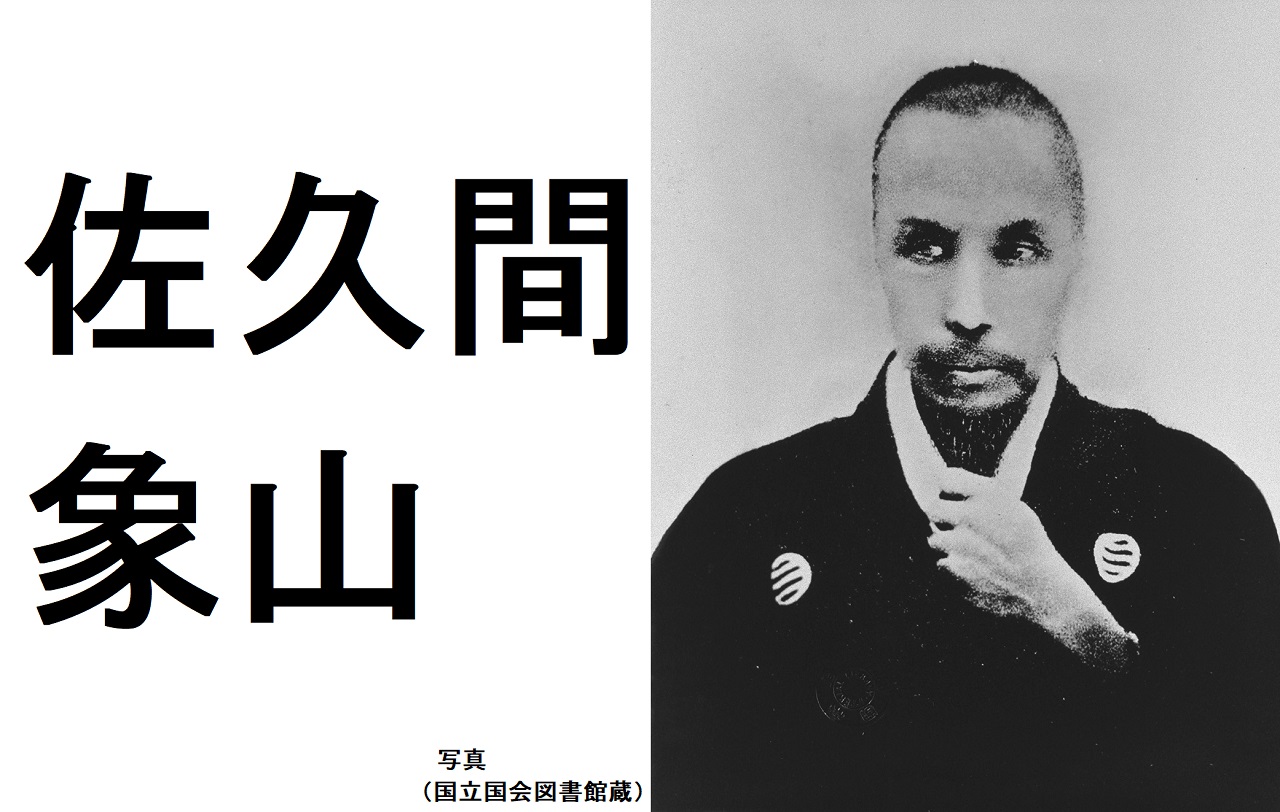

佐久間象山(さくましょうざん/ぞうざん)は、江戸時代後期に洋学の第一人者として活躍した松代藩士です。

幕末の動乱期に大砲鋳造などの数々の多大な業績を残してただけでなく、吉田松陰、勝海舟、河井継之助、橋本左内、小林虎三郎、岡見清熙、加藤弘之、山本覚馬、坂本龍馬、北沢正誠などの後の日本を担う人材を育てた大人物です。

もっとも、自信過剰で傲慢な性格であったために評判は芳しくなく、数々の多大な業績を残したにもかかわらず現在に至るまで、過小評価がなされているのが残念です。

そこで、本稿では、意外と知られていない傑物・佐久間象山について簡単に解説したいと思います。 “【佐久間象山】吉田松陰らを育てた幕末最高の洋学者” の続きを読む

.jpg)

.jpg)

.jpg)