木曾義仲に京を追われた平家は、九州に落ち延びるのですが、そこも追われなんとか讃岐国・屋島にたどり着きます。

屋島で勢力を蓄えて福原に入り、いよいよ京を目指そうというところから源平の戦いのクライマックスに入っていきます。

本稿では、そんなクライマックスの前哨戦となる平家都落ちから水島の戦いまでの流れ、言うなれば一ノ谷の戦いのお膳立てについて見ていきたいと思います。 “【平家都落ち】大宰府に逃れた平家が再度京を狙うまで” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

木曾義仲に京を追われた平家は、九州に落ち延びるのですが、そこも追われなんとか讃岐国・屋島にたどり着きます。

屋島で勢力を蓄えて福原に入り、いよいよ京を目指そうというところから源平の戦いのクライマックスに入っていきます。

本稿では、そんなクライマックスの前哨戦となる平家都落ちから水島の戦いまでの流れ、言うなれば一ノ谷の戦いのお膳立てについて見ていきたいと思います。 “【平家都落ち】大宰府に逃れた平家が再度京を狙うまで” の続きを読む

室町時代の初期頃に60年もの長きに及ぶ内乱期となったことで有名な南北朝時代ですが、その争いは中央(京や吉野付近)だけで起こっていたわけではありません。

中央で起こった朝廷の分裂は全国に伝播し、全国各地の諸勢力が南朝側と北朝側とに分かれて紛争が頻発するようになりました。

この南北朝の争いは、東北地方でも起きており、初期の段階では鎮守府将軍北畠顕家vs奥州総大将斯波家長という構図で繰り広げられていきます。

本稿では、東北地方で起きた南北朝の初期の争いについて見て行きたいと思います。 “【奥州の南北朝の戦い・初期編】鎮守府将軍北畠顕家vs奥州総大将斯波家長” の続きを読む

元弘3年(1333年)5月22日、源頼朝が開き、北条氏が権力を奪取して150年続いた鎌倉幕府が滅亡します。

鎌倉幕府滅亡のきっかけは、後醍醐天皇の隠岐脱出に呼応した足利尊氏による六波羅探題攻略だったのですが、トドメを刺したは新田義貞による鎌倉攻略です。

前者は以前解説済みですので、本稿は後者の新田義貞による鎌倉攻めについて見ていきたいと思います。 “【鎌倉幕府滅亡】新田義貞の挙兵から鎌倉攻めまで” の続きを読む

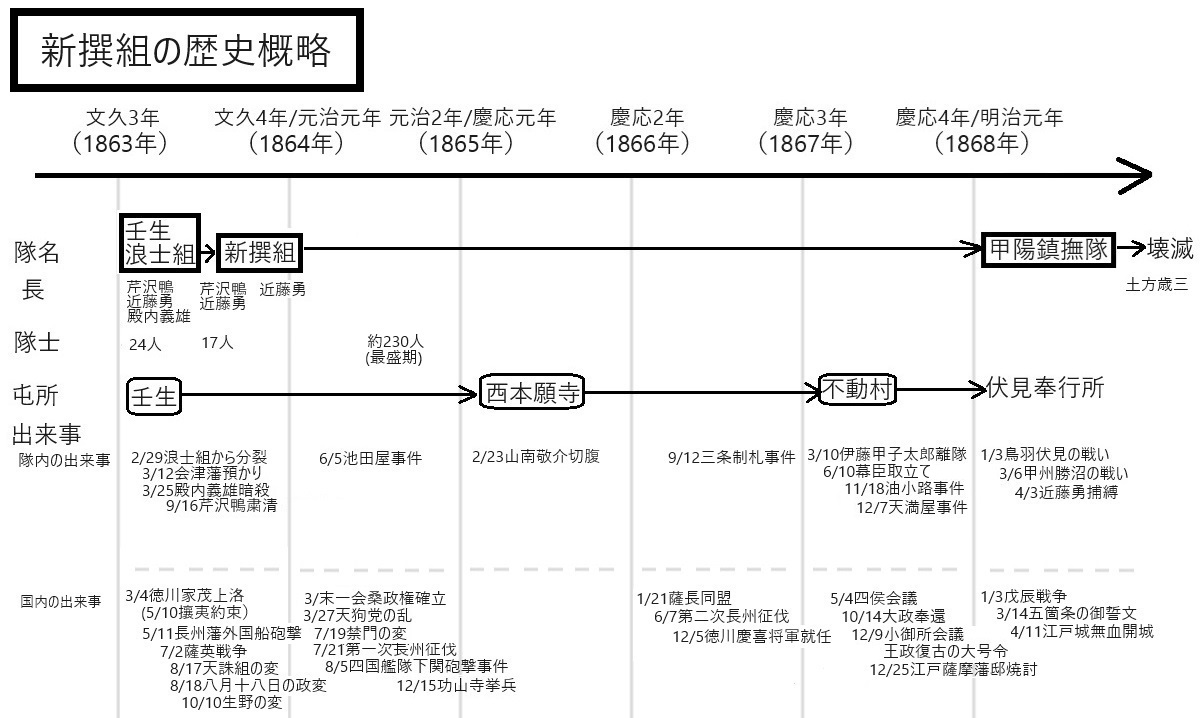

京に上った新撰組は、文久3年(1863年)2月から伏見奉行所に移る慶応3年(1867年)12月まで京を拠点として活動します。

この間、新撰組は、その屯所を2度変更しており、また最初の屯所が2つありましたので、新撰組には合計4つの屯所があったこととなります。

以下、この4つの新撰組屯所を順に説明します。 “【新撰組の4つの屯所】幕末の人斬り集団・壬生狼本拠地の変遷” の続きを読む

大政奉還と王政復古の大号令によって江戸幕府が滅び、戊辰戦争を経て明治新政府へと政権が移行したということはおそらくほとんどの日本人が学んだと思います。

歴史の教科書に載っている当たり前の事実経過です。

もっとも、このときの政権移行の経過について、多くの日本人が間違った理解をしています。

多くの日本人は、権威を失墜させた江戸幕府がやむなく薩摩藩ら討幕派に屈し、ときの将軍徳川慶喜が政権を手放して無位無官となったと考えていますが、真実は違います。

実は、卓越した政治力を持つ徳川慶喜に対して、政治力ではかなわないと見た薩摩藩らが武力によるクーデターを起こし、危ない橋を渡ってなんとか江戸幕府を滅ぼすことができたというのが本当のところです。

本稿では、この江戸幕府の滅亡の過程について、徳川慶喜の将軍就任時から戊辰戦争が始まる前までを中心に説明します。 “【江戸幕府滅亡】徳川慶喜の政治力に屈した薩摩藩らの政治クーデターの結果” の続きを読む

エルトゥールル号遭難事件・事故は、明治23年(1890年)9月16日、オスマン帝国(現在のトルコ)の軍艦エルトゥールル号 が、現在の和歌山県の串本町沖で遭難し、587人もの乗員乗客が犠牲者となって大事故です。

もっとも、この事故は、その後日本とトルコとの友好の証となりました。

トルコの人にとっては有名な事故ですが、日本人にはあまり知られていませんので、本稿で紹介したいと思います。 “【エルトゥールル号遭難事故】トルコが親日国である理由” の続きを読む

後醍醐天皇と袂を分かった足利尊氏は、九州で再起を果たし、京を目指して進軍していきます。

なお、建武の新政の成立及び足利尊氏と建武政権の対立(建武政権が勝っていた序盤戦→足利尊氏が逆転した終盤戦)については、別稿をご参照ください。

京に攻め上った足利尊氏は、後醍醐天皇を追い払った上で光明天皇を擁立し、その下で室町幕府を開きます。

本稿では、この足利尊氏入京から室町幕府の成立について見ていきましょう。 “【室町幕府の成立】1336年の建武式目制定により成立した足利尊氏政権” の続きを読む

源氏が蜂起し、平家打倒のきっかけとなったのが、有名な以仁王の令旨です。

以仁王は、「平氏方の武将であった」源頼政に担がれて平家打倒に立ち上がったのですが、打倒計画の杜撰さと準備不足から早々に計画が露見し、両人とも宇治・平等院で敗死します。

もっとも、以仁王が挙兵の際に出した令旨が、平氏打倒の契機となって諸国の反平家勢力が兵を挙げ、全国的な動乱である治承・寿永の乱が始まるのです。

以下、以仁王の令旨について、以仁王と源頼政の反平家計画の経過を追いながら見ていきましょう。 “【以仁王の令旨】平家滅亡のきっかけとなった御教書” の続きを読む

源頼朝による武家政権樹立は、源頼朝挙兵→東国私兵団として成立→公認東国私兵団→守護地頭設置権獲得→東北支配権→恒久的守護設置権→征夷大将軍任命という流れで確立していきます(完成は、承久の乱勝利後です。)。

この間、源頼朝はそのほとんどを鎌倉にて政治を行い鎌倉を離れていません。

すなわち、源頼朝の武家政権の樹立は、鎌倉で始まり,その後配下をうまく使って全国に拡大させていったのです。

本稿では、そんな源頼朝による武家政権の樹立のうちの初期の段階である鎌倉の開拓と東国支配に至るまでの流れについて見ていきたいと思います。 “源頼朝による東国支配と鎌倉幕府政治構造” の続きを読む

戦国時代に合戦のやり方から、城の構造まで、武士の作法の全てを一変させた新兵器があります。鉄砲(火縄銃)です。

その伝来場所から種子島とも言われます。

そして、その鉄砲の一大生産地として有名なのが近江国坂田郡国友(現在の滋賀県長浜市国友町)です。

では、なぜ種子島から遠く離れた国友が鉄砲の一大生産地となったのでしょうか。

以下、鉄砲の里・国友の歴史について簡単に説明したいと思います。 “【近江国・国友】機能美を極めた鉄砲・火縄銃の里” の続きを読む