堺台場(さかいだいば)は、江戸時代末期に、現在の大阪府堺市堺区大浜北町と波止町に築かれた西洋式砲台(砲撃専用の城)です。

お台場というと、東京に築かれたものが有名なのですが、幕末に外国船の脅威に備え日本各所の海岸(河岸・陸地)に数百〜1000基築城されており、堺台場もこのとき築かれた台場の1つです。

本稿では、堺台場が築かれるに至る経緯・その構造・明治維新後の跡地利用などについて解説したいと思います。 “【堺台場】幕末大坂に築かれたお台場” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

堺台場(さかいだいば)は、江戸時代末期に、現在の大阪府堺市堺区大浜北町と波止町に築かれた西洋式砲台(砲撃専用の城)です。

お台場というと、東京に築かれたものが有名なのですが、幕末に外国船の脅威に備え日本各所の海岸(河岸・陸地)に数百〜1000基築城されており、堺台場もこのとき築かれた台場の1つです。

本稿では、堺台場が築かれるに至る経緯・その構造・明治維新後の跡地利用などについて解説したいと思います。 “【堺台場】幕末大坂に築かれたお台場” の続きを読む

石山本願寺(いしやまほんがんじ)は、戦国時代に戦国大名に匹敵する勢力を誇った浄土真宗本願寺派が、摂津国東成郡生玉荘大坂(現在の大坂城所在地)に本山として構えた寺院です。

その前の拠点であった山科本願寺が法華一揆・六角連合軍に焼き払われて信仰の中心を失ったことへの反省から、本山の本願寺を中心として、堀と土塁で取り囲まれた寺内町で防衛し、さらにその外側に51もの支城を張り巡らせて防衛する城構え構造(城郭寺院)で成立しました。

その防衛力は強く、織田信長が10年の歳月をかけても攻め落とせなかった城としても有名です。

なお、当時は大坂本願寺と呼ばれており、江戸時代に入るまでに石山本願寺と呼ばれていた事実は確認できていないのですが、本稿では便宜上石山本願寺の名称で統一します。 “【石山本願寺(大坂本願寺)】戦国時代に一向宗本拠地となった城郭寺院” の続きを読む

奈良奉行所は、江戸幕府が地方の主要都市に設置した遠国奉行の1つであり、奈良廻り八カ村の行政・訴訟、大和国内の寺社支配を職掌とする役所です。奈良町御奉行・南都町奉行・南京奉行とも呼ばれます。

慶長18年(1613年)に中坊秀政が奈良奉行に任命されたのをはじめとして江戸末期まで42代に及ぶ奉行が任命されました。

有事の際には、上方から江戸までの繋ぎの城の機能を持っていたため、その他の地域の奉行所と比べても異常なほどの巨大な要塞でした。 “【奈良奉行所】大和国に築かれた江戸幕府の繋ぎの城” の続きを読む

八幡山城(はちまんやまじょう)は、本能寺の変の後の後継者を巡る争いに勝利した羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が、天正10年(1585年)に織田家の居城としてのシンボル的存在であった安土城を廃城して、その代わりとして近江国の国城として築かれた山城です。

徳川家康との間で小牧・長久手の戦いの講和を模索している時期の築城であったため、まだまだ防衛面での機能が重要視されており、八幡山という急峻な山が選地され、戦国期によく見られる城郭防衛部のみを山頂部に設け、居館部は2本の尾根に挟まれた谷筋にある場所に設けるという二次元分離構造とされました。

城下には、八幡堀と呼ばれる全長6kmにも及ぶ運河が巡らされ、回船業を営むことができる親浦の一つである八幡浦と共に発展したのですが、文禄4年(1595年)に豊臣秀次が謀叛の疑いをかけられて切腹させられると、その名残を消すかのようにかつての居城であった八幡山城までもが廃城とされました。 “【八幡山城(続日本100名城157番)】天下人となるはずだった豊臣秀次の居城” の続きを読む

膳所城(ぜぜじょう)は、大津市街の東部に位置する相模川河口付近にあった膳所崎に築かれた湖城です。

元々、この付近を治めるための城として大津城があったのですが、関ヶ原合戦の前哨戦において大津城の防御力の脆弱性が露見したため、徳川家康による豊臣家対策として大津城に代わって築かれました。

東海道陸運と琵琶湖水運を牛耳る位置にあり、往時には、水面に映えるその姿は「瀬田の唐橋、唐金擬宝珠、水に浮かぶは膳所の城」と謡われるほどの美しさであったと言われています。 “【膳所城】江戸時代に琵琶湖南側を守った水城” の続きを読む

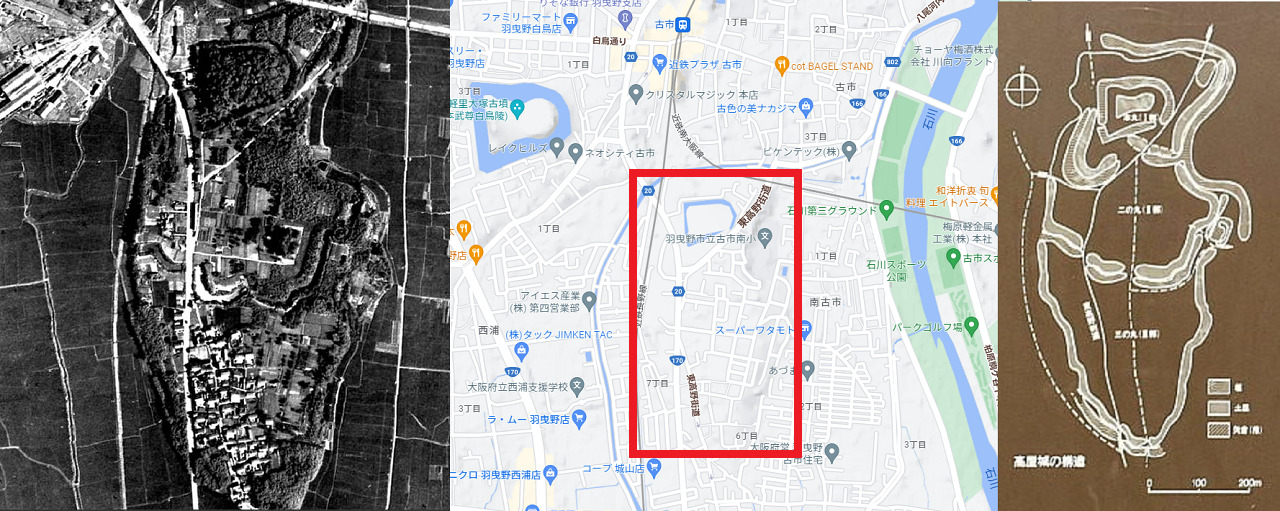

高屋城(たかやじょう)は、室町時代に大勢力を誇った三管領の1つに数えられた名門畠山氏が河内守護として河内国支配の中心城郭とした城です。

安閑天皇陵と言われる高屋築山古墳を主郭として取り込んだ特徴的かつ複雑な城であり、河内国支配の重要拠点であったがゆえに畠山氏・安見氏・三好氏による争奪戦の舞台となって再三城主が入れ替わった城でもあります。

最終的には、天正3年(1575年)に織田信長の攻撃により落城して廃城となり、その後主郭部を残して宅地開発がなされたため、今日までに城址のほとんどが失われています。 “【高屋城】安閑天皇陵が本丸として利用された管領・河内守護畠山氏の居城” の続きを読む

池田城(いけだじょう)は、大阪府池田市にあった日本の城です。

建武元年(1334年)前後に現在の池田市にある五月山南麓の丘陵地に、豊島の土着豪族池田教依が築いた後は代々池田氏が城主を務めて拡張を続けました。

荒木村重が織田信長から離反した際、これを討伐するために編成された織田軍の陣城となったことでも有名です。

“【池田城(摂津国)】有岡城攻めの際の織田軍の陣城” の続きを読む

赤穂城(あこうじょう)は、兵庫県赤穂市にある変形輪郭式の海岸平城です。

元和偃武以降に築城された数少ない城であり、当時の最先端軍学に基づきながら強く合戦を意識せず築かれた城であり、江戸時代を通じて赤穂藩(加里屋藩)の藩庁として機能し明治維新を迎えています。 “【赤穂城(日本100名城60番)】元和偃武後に築かれた赤穂浪士の城” の続きを読む

御着城(ごちゃくじょう)は、播磨守であった赤松家の一族として力を持っていた小寺家の居城として築かれた城です。

戦国期には、別所家の三木城、三木家の英賀城とあわせ、播磨三大城と称された堅城であり、若き日の黒田官兵衛(当時は小寺孝高と名乗っていました。)が家老として在城していたことでも知られ、織田信長の中国征伐軍として西進してきた羽柴秀吉に抵抗して落城し廃城に至っています。

現在は、ほぼ遺構が残されていませんが、土塁や堀の遺構を偲び、往時に思いをはせながら観光してみると楽しいかもしれませんので、観光の際の参考にしていただければ幸いです。

“【御着城】播磨三大城の1つである小寺家の居城” の続きを読む

篠山城(ささやまじょう)は、徳川家康の天下普請により、篠山盆地の中央部にある笹山とよばれる小丘陵(現在の兵庫県丹波篠山市北新町)に築かれた平山城です。

関ヶ原の戦いの後も強い影響力を残す豊臣秀頼と大坂城を牽制するため、山陰道上の要衝地とするため小藩の城としてはあり得ない規模と防御力を持つよう築かれました。

天下泰平の世となった後は篠山藩の藩庁となり明治を迎えています。 “【篠山城(日本100名城57番)】大坂城の北西を封じるための城” の続きを読む