戦国時代で最も有名な事件といえば「本能寺の変」です。

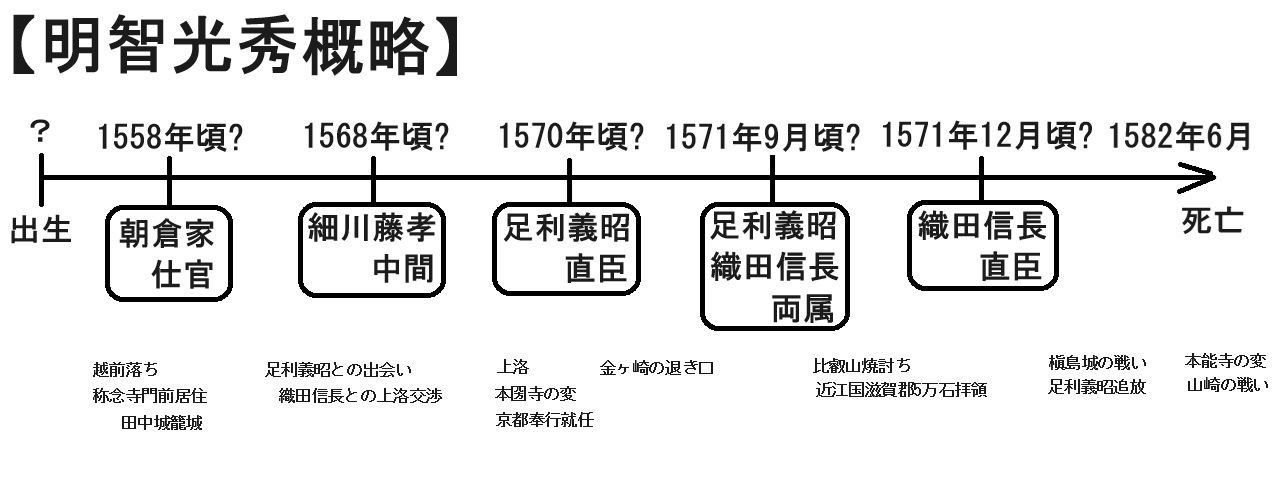

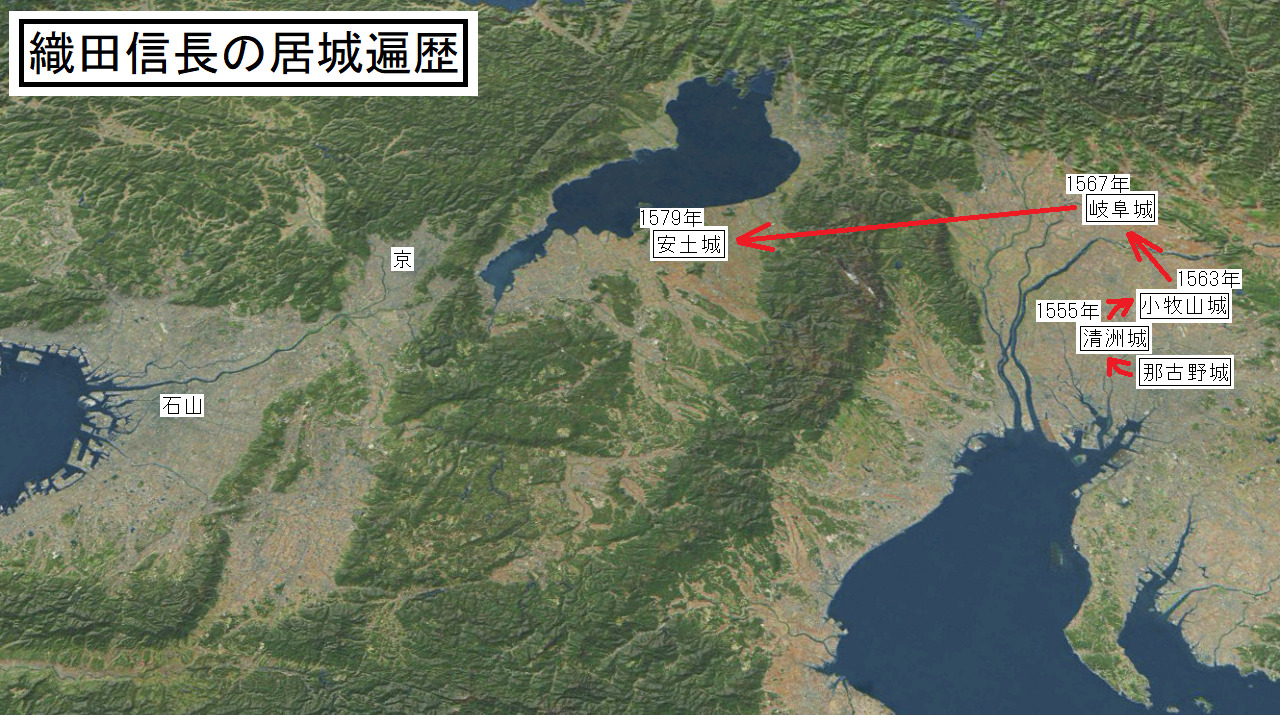

天下統一を目前にした織田信長が、天正10年(1582年)6月2日、家臣である明智光秀の謀反により横死したという事件であり、教科書はもちろん映画・小説・ドラマなどでも何度も紹介される日本人なら誰でも知っている大事件です。

明智光秀の謀反理由は不明であり、現在まで明らかとなっていないことから様々な説が唱えられています。

他方、あまり話題になっていないことがあります。

それは、数ある京の寺院の中で、発生場所がなぜ「本能寺」だったのかということです。

当時の本願寺は不便な下層エリアに位置しており、一応の防衛構造を持ってはいたものの織田信長が寝所にするには不安がある場所だったこともあり、実は織田信長が本能寺にいたのは偶然だったのです。

以下、本能寺の変の際に織田信長が本能寺にいた理由について簡単に説明します。 “本能寺の変が起こった場所はなぜ「本能寺」だったのか?” の続きを読む