岡山城は、備前国御野郡岡山(現在の岡山市北区)にある織豊時代の遺構を残す珍しい城です。

天守の黒さ、珍しい不等辺五角形の天守台,大きく東に寄った本丸,対岸の後楽園の歴史など、その独特さで歴史ファンの心を鷲掴みにしています。

本稿では、そんな岡山城を簡単に説明したいと思います。

【目次(タップ可)】

岡山城築城

立地

岡山城は、備前国御野郡岡山(現在の岡山市北区)にある,旭川が大きく蛇行する地点にある丘の上に建てられています。

岡山城築城

築城の始まりは、正平年間(1346年~1369年)とされているようですが、築城者が誰であるかは明らかとなっていません。

また、その後、大永年間(1521年~1528年)に金光氏が岡山城を居城として使用していたと記録されていますが詳細は不明です。

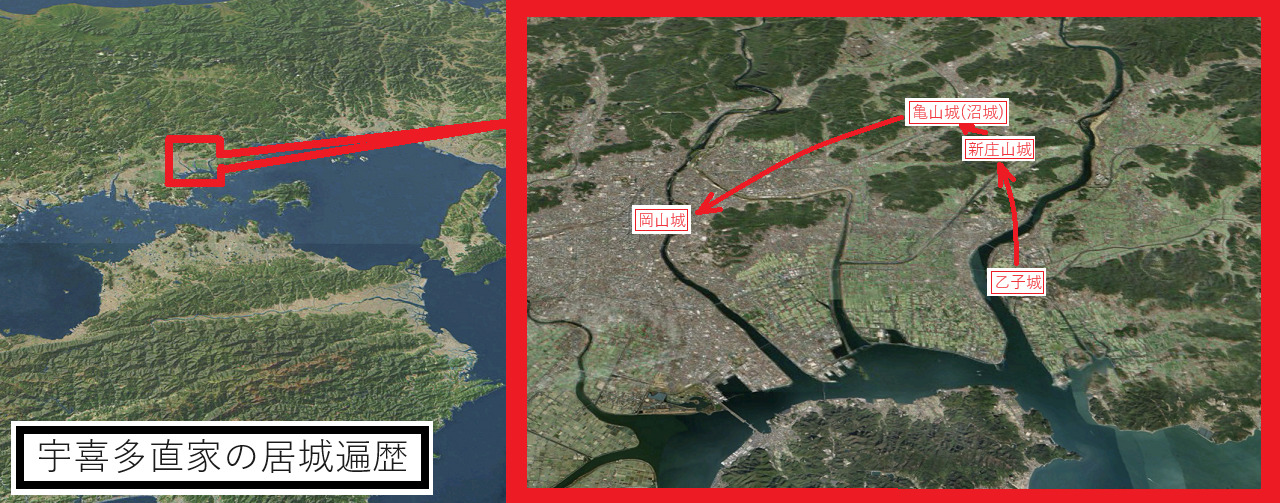

宇喜多家による大改修(1573年)

現在の岡山城は、浦上宗景の下で勢力を高めていた宇喜多直家が,将来自身が備前一帯に勢力を伸ばすことを見据えて瀬戸内に面した立地条件のいい場所を欲し,元亀元年(1570年)に当時自身に従属していた金光宗高を謀殺して石山城を接収したのがその始まりです。

石山城を接収した宇喜多直家は、天正元年(1573年)、それまでの居城であった亀山城(沼城)から岡山の地に本拠を移し、城の改築と城下町の形成を始めました。

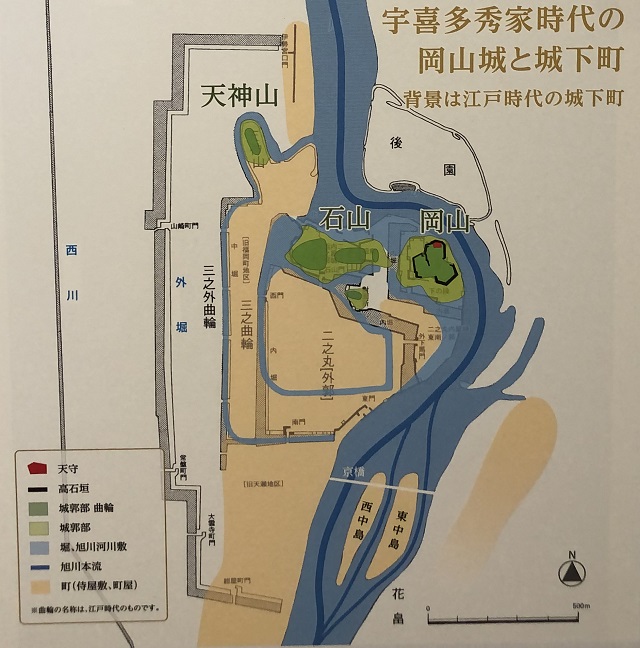

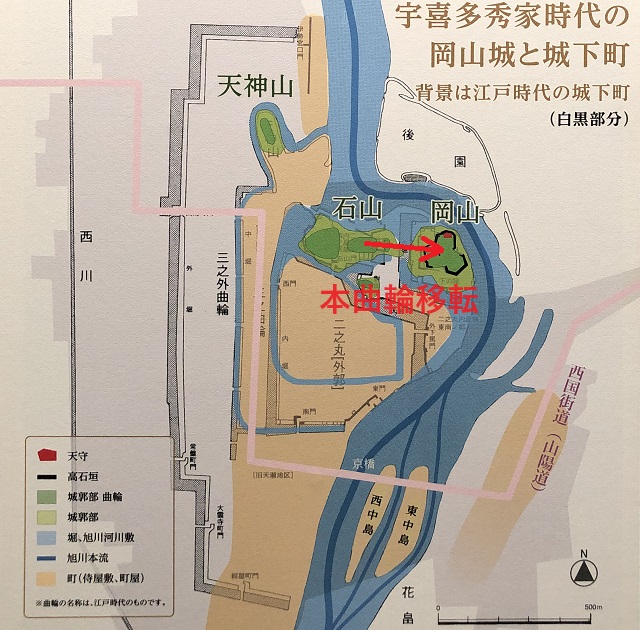

石山城は、石山を中心として、西側に天神山・東側に岡山という3つの丘から構成されており、宇喜多直家は石山を中心として城の大改築を始めます(なお、宇喜多直家の息子である宇喜多秀家が、本曲輪を石山から東側にあった岡山に移転させたため、同城は岡山城と呼ばれています。)。

その上で、宇喜多直家は、備前国福岡から商人を呼び寄せたり、北側を通っていた西国街道(山陽道)を城域に引き込むなどして城下町の整備に取り組むなどの内政に取り組んでいきます。

その結果、備前の国の中心地が、それまで東部(西大寺や備前福岡)から岡山城付近に移り、現在につながる大発展を遂げます。

そして、天正3年(1575年)、宇喜多直家は、主君である浦上宗景を放逐して下克上を達成し、備前・美作・播磨・備中へとさらに勢力を拡大していきます。また、勢力拡大とともに岡山城の増改築を本格化させていきます(旭川の流れを変え,また天守の位置を移動させています。)。

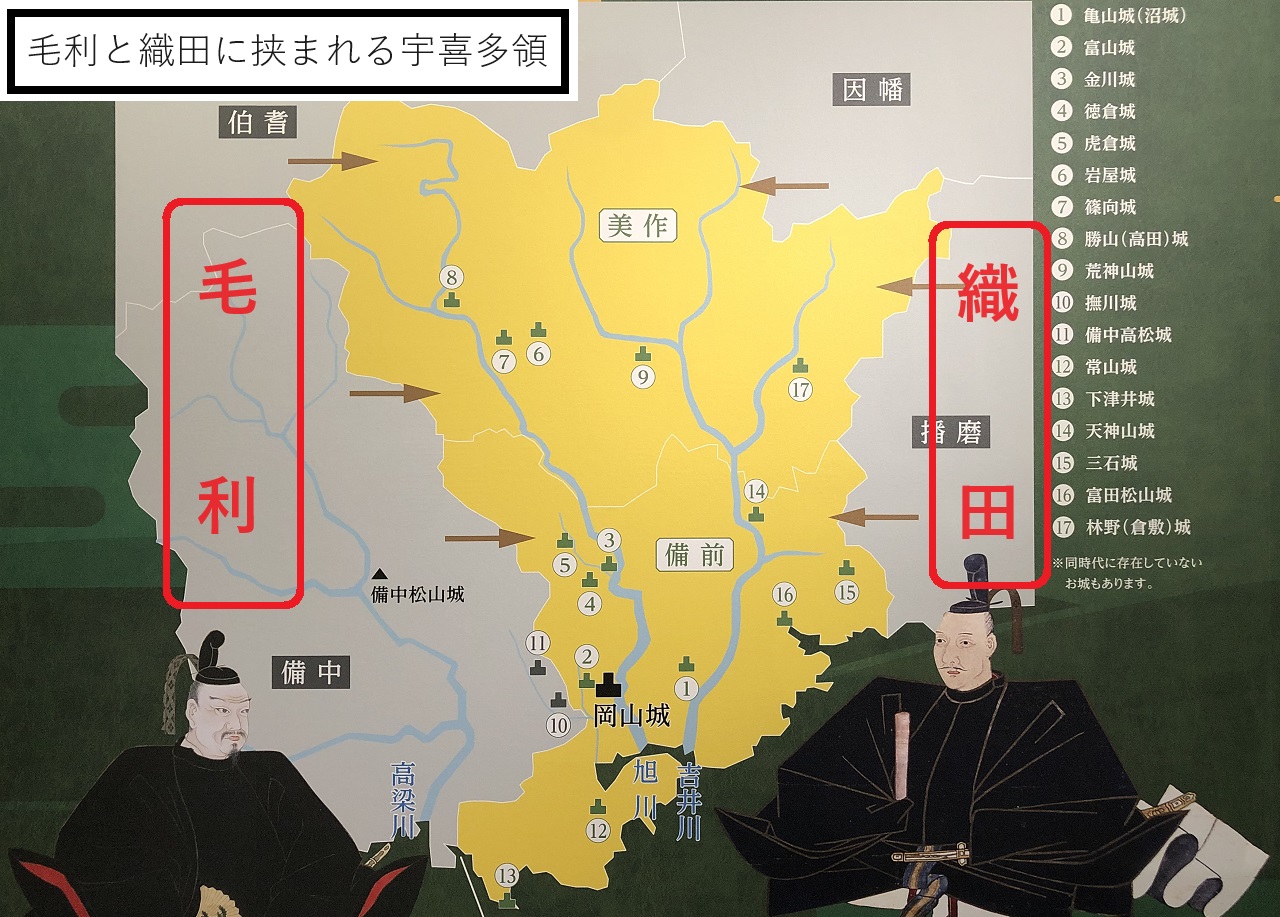

宇喜多直家が治めた岡山城のある備前の国は、東側は天下人に近い織田家(後の天下人豊臣家)が、西側は超大国毛利家が君臨するという、強者に挟まれた極めて危険な場所でした。

実際、織田家と毛利家は、戦を繰り返していました。

そんな中、宇喜多家は、当初は西側の毛利家と、その後は東の織田家と結ぶ選択をしました。

そのため、宇喜多家は、織田方の対毛利戦線の最前線に位置することとなったため、岡山城の大改修を行っているのです。もっと言えば、岡山城は毛利家と戦うために改築した城なのです。

天正9年(1581年)、宇喜多直家が病死してその嫡男である宇喜多秀家が家督を継いだのですが、このとき宇喜多家は備前・美作・備中半国・播磨三郡計47万石(一説には57万4000石とも言われています。)を治める大大名となっていました。

その後、宇喜多秀家は、豊臣政権下において厚遇されて五大老の1人に任ぜられるなど絶大な政治力をも得るに至り、天正18年(1590年)、その権威を高めるために岡山城の更なる大改修を開始し、 慶長2年(1597年)に完成させます。

もっとも,宇喜多秀家は、慶長5年(1600年)に発生した関ヶ原の戦いで西軍の主力として戦って敗北し、宇喜多家は改易されます(宇喜多秀家は、慶長11年八丈島に流刑となっています。)。

小早川秀秋による拡張

関ヶ原の戦い後、改易された宇喜多秀家に代わって旧宇喜多領である備前・美作51万石が小早川秀秋に与えられ、小早川秀秋が岡山城に入城することとなりました。

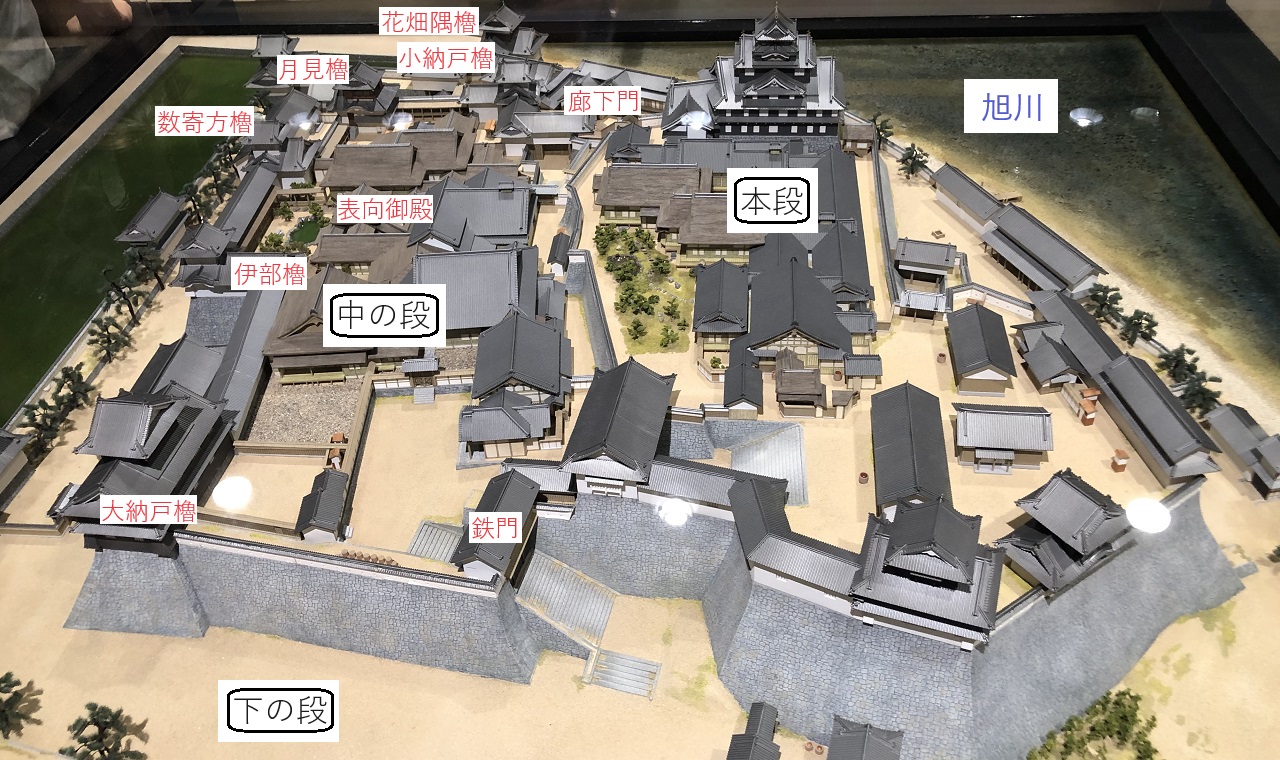

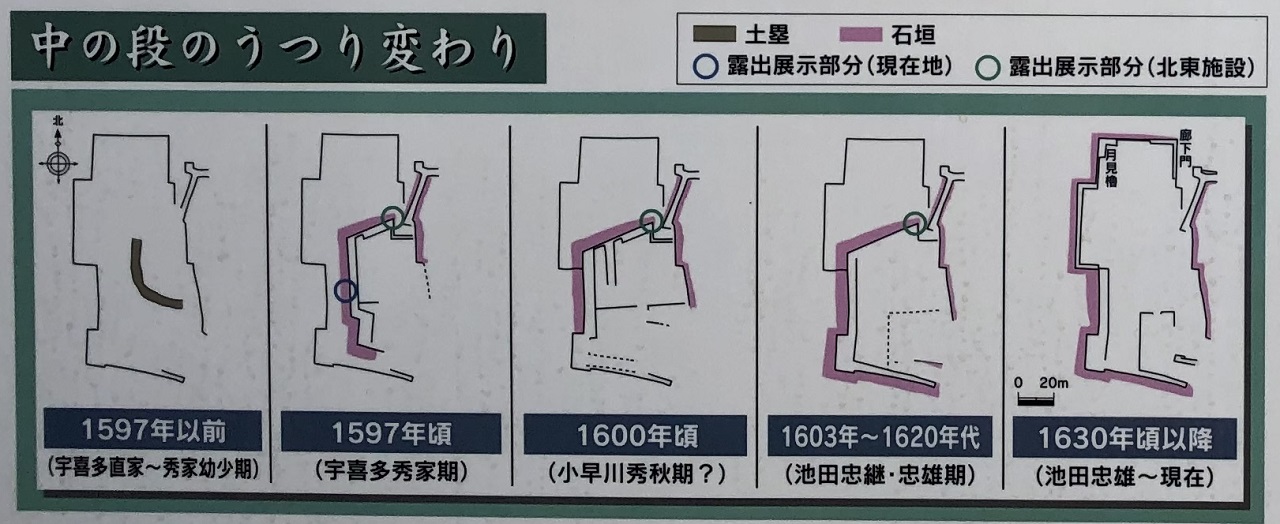

岡山城に入った小早川秀秋は、本丸・中の段を拡幅します。なお、慶長6年(1601年)には、中の段南隅に大納戸櫓と呼ばれる沼城天守を移築したとされ、これは岡山城最大の櫓で二層の大入母屋造りの上に望楼を乗せた形式の三層四階の櫓でした。

また、三之丸の外側に15町余の外堀を掘った上で三之外曲輪の整備し、城下町を大きく広げます(この外堀工事には、農民だけでなく武士も使役し20日で完成させたため、「廿日堀、二十日堀(はつかぼり)」と呼ばれています。)。なお、このとき掘られた廿日堀は、既に埋め立てられており、現在は柳川筋として利用されています。

さらに、このとき掘られた外堀に寺院を移設し、戦時には防衛拠点とするための寺町が形成されていきました。

岡山城下の改修を始めた小早川秀秋でしたが、慶長7年(1602年)10月18日に急死し、嗣子がなかったために小早川家は断絶します。

池田家による大改修

小早川家断絶に伴い、慶長8年(1603年)2月に池田忠継に備前28万石が与えられたのですが、池田忠継がわずか5歳であったため、同年3月に異母兄であった池田利隆が岡山城に入って実質的な藩主として藩政を担当します。

その後、慶長18年(1613年)、大人になった池田忠継が岡山城に入城し、岡山藩主の座を引き継ぎます。

岡山城に入った池田忠継は、岡山城の改修を引き継ぎ、西之曲輪・西手櫓などを整備します。

その後、慶長20年(1615年)に池田忠継が死亡すると、池田家内で国替えが行われて、池田忠雄が淡路より31万5000石を与えられて岡山に入封し、本曲輪中の段に月見櫓・表書院などを築き、また城西側の西川の整備などを行って現在に至る岡山の町の基礎を築き上げました。

岡山城の縄張り

岡山城は、東側を旭川で守る構造をとった上でその最西端に本丸を配し、そこから西側に向かって曲輪を配置する梯郭式平山城となっています。

三之外曲輪

三之曲輪

二之曲輪

二之曲輪は、宇喜多直家が岡山城を築城した際に大外曲輪として設けられた曲輪です(築城当時は三之曲輪より外には曲輪は存在していませんでした。)。

西之曲輪

宇喜多直家の代には石山(後の西之曲輪)に天守が置かれていたのですが、宇喜多秀家の代に西に移して現在の位置である岡山に本丸を築きました。

このとき、元々旧本丸であった石山を西之曲輪にしています(既に外曲輪である二之曲輪が存在していましたので、石山を二之曲輪とすることができず西之曲輪として数字を外して方位で表すこととしたのです。)。

本曲輪

岡山城本曲輪は、言うまでもなく岡山城の最重要曲輪です。

築城当初は石山(西之曲輪)が本曲輪とされていたのですが、宇喜多秀家時代に城域の最東端に移設されました。

岡山城本曲輪は、北側及び東側は旭川・西側及び南側は内堀でそれぞれ区画された独立曲輪となっています。

本曲輪内は、標高の高い順に、東側の本段・西側の中の段・南西側の下の段の3層構成となっています。

そのため、外部から岡山城天守を目指すためには、二之曲輪から本曲輪に入った後、下の段→中の段→本段の順に進んでいくこととなります。

下の段

本丸の南側に架けられた目安橋を通って内下馬門から北向きに下の段に入ります。

門を抜けると東に向かって進んでいき、虎口を通過して,西向きに階段を上ると、鉄門があります。

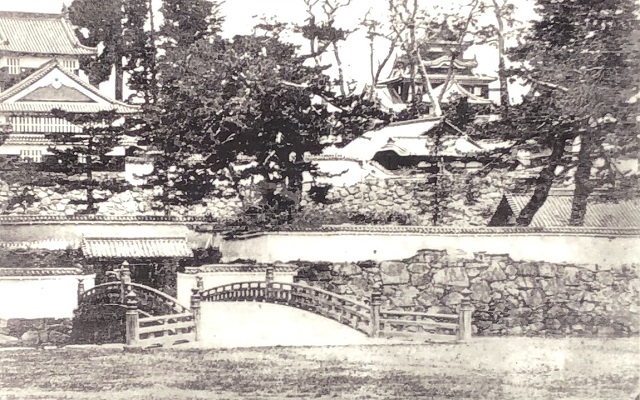

① 目安橋

目安橋は、大手(表口)から本曲輪へ通じる木橋でした。

池田光政の代に橋のたもとに領民からの投書を受け付けるための目安箱が置かれていたことにちなんで目安橋と名付けられました。

目安橋は明治期に撤去されて、土橋に改められました。

橋の撤去に際し、木橋の欄干を飾っていた擬宝珠は天守内に収蔵されました。

② 内下馬門

③ 中水門

④ 太鼓櫓

⑤ 修覆櫓

⑥ 油櫓

⑦ 隅櫓

⑧ 花畑隅櫓

⑨ 春屋櫓

春屋櫓(つきややぐら)は、精米を行うために使用された櫓です。

⑩ 宍粟櫓

⑪ 旗櫓・鎗櫓・弓櫓

旗櫓・鎗櫓・弓櫓は、武器や火薬が保管され、またその管理・修理が行われたと考えられる本曲輪・下の段東側の曲輪群です(絵図では、鉄砲蔵と書かれたもののあります。)。

⑫ 中門

⑬ 供腰掛

供腰掛は、登城する岡山藩士のお供の者の待機所として用いられた建物です。

資料がないために正確な構造は不明ですが、発掘調査の結果によると土間に縁台を設けただけの簡素な建築物であったと考えられています。

現在は、元禄13年(1700年)作成の絵図を参考にに再現された建築物が建てられ、休憩所として使用されています(なお、実物の遺構は、地下50cmのところに埋め戻して保存されました。)。

中の段(表向)

本曲輪・中の段は、表書院を中心とする政治の場として用いられた曲輪です。

岡山城完成後、その時代に応じた開発が進められ、最終的には、公式式典を行う表書院と、城主が政務を行う中奥部分とに分けられました。その跡地からは金箔瓦が数多く出土しています。

① 鉄門

鉄門は、本曲輪・下の段の南側から中の段へ通じる櫓門です。

② 大納戸櫓

大納戸櫓は、本曲輪・中の段南西角部に配された城内最大(三重四階建て)の櫓です。

宇喜多直家が整備した亀山城(沼城)から移築したとの言い伝えもありますが正確なところは不明です。

③ 伊部櫓

④ 数寄方櫓

⑤ 月見櫓

月見櫓は、本曲輪・中の段西北角に設けられた3層の櫓(外側からは2層、城内からは3層に見えます。)です。

土台となる石垣が、石の打込みはぎ石垣で、加工された石で工夫して隙間を埋めるという方法で積まれ、また角部は長方形に加工された石を互い違いに組み上げた算木積みで積まれているところ、これらの石垣の積み方の技術から、月見櫓は、宇喜多家の時代のものではなく、池田忠雄が城主であった元和年間から寛永年間前記(1620年代)に建てられたと考えられています。

一部地下付きの塗籠造り本瓦葺2階建て構造となっており、北西(城外)から見ると二層の望楼型に、城内(南東)から見ると三層の層塔型に見える珍しい構造となっています。

地階は、1階床下の貯蔵場所とされ、1階の床張りが引き上げ式の戸板となっていて、有事の際にはそれを開いて1階に通じる仕組みとなっています。

1階は、西面が唐破風造りの出格子窓、北面が方流式屋根を持つ出格子窓を設け、共に石落しを組み込んでいます。また、南面西寄りに入り口が設けられています。

2階は、西面の初層屋根の妻部に千鳥破風の格子窓、西壁に引き違い窓、北面の踊場北窓に唐破風造の武者窓、北壁に引き違い窓を設けています。また、2階部分は吹き放し構造として壁が存在せず、東面・南面には雨戸を持った手摺付の縁側が廻り、月見をはじめとした四季の眺望を楽しむのに適した独特の構造となっています。

月見櫓は、岡山城内の建築物の中で唯一第二次世界大戦下の空襲にも耐え、往時の姿を現在に伝える貴重な建築物です。

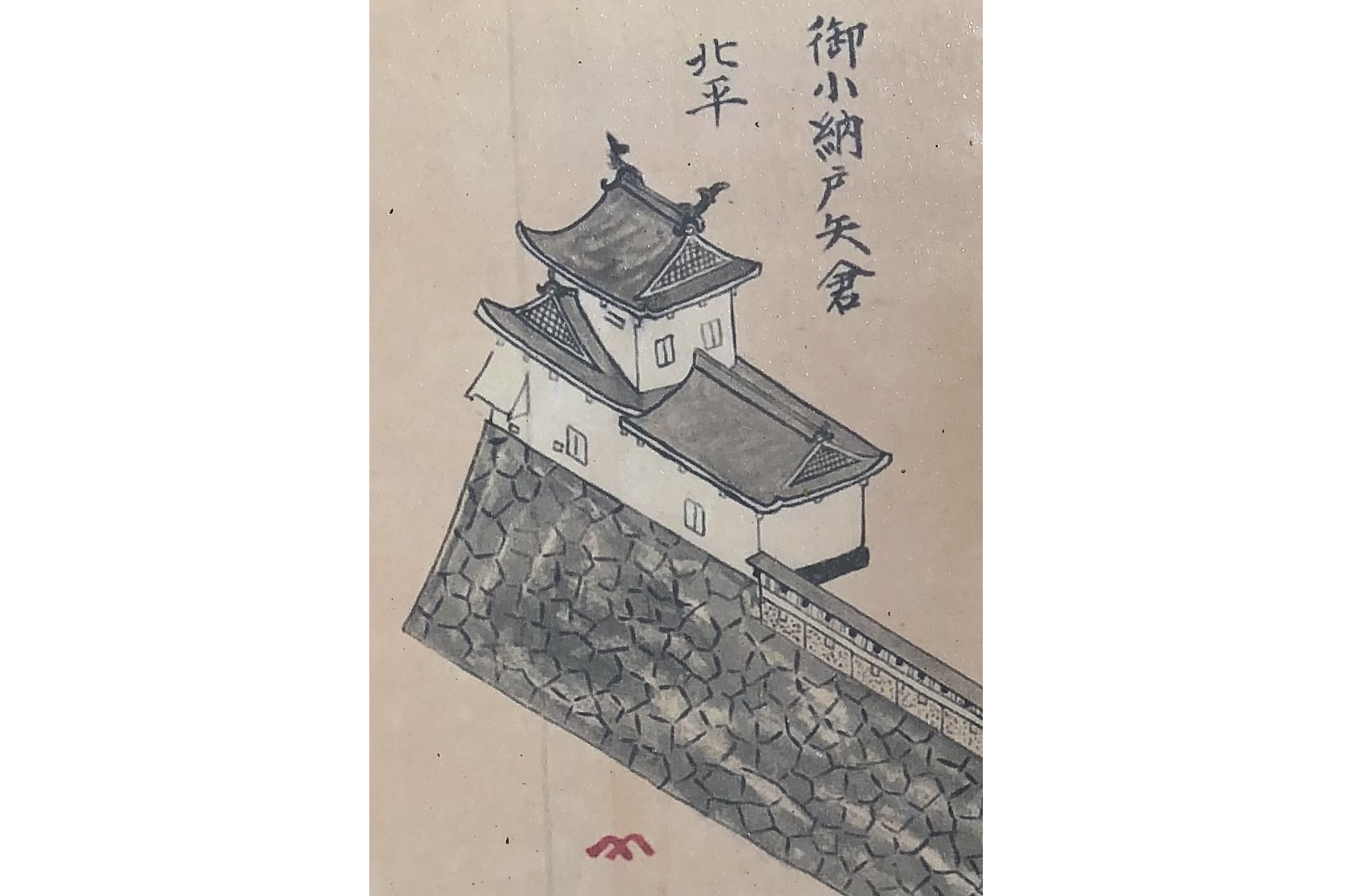

⑥ 小納戸櫓

小納戸櫓は、1620年代に池田忠雄によって築かれた、本曲輪・本段の搦め手である廊下門を守るために本丸搦め手に設けられた正方形二階建ての櫓です。

小納戸櫓から月見櫓まで続く石垣は、犬島(現在の岡山市東区犬島)から切り出されたとされる石を用いて積まれました。

⑦ 表向御殿

.jpg)

表向御殿(表書院)は、岡山藩の政庁として使用された御殿であり、大小60を超える部屋で構成されていました。なお、泉水のある中庭には数寄屋(茶屋)が建てられ、また北東部の台所では藩主の食事や儀式用の料理も作られました。

登城してきた岡山藩士は、南東部にある玄関から入って廊下を通って奥に進み、それぞれ割り当てられた所定の部屋で勤務しました。

また、藩主は、藩主住居である本段御殿から渡り廊下を下って北西に存する招雲閣に入り、南座敷で政務を行いました。

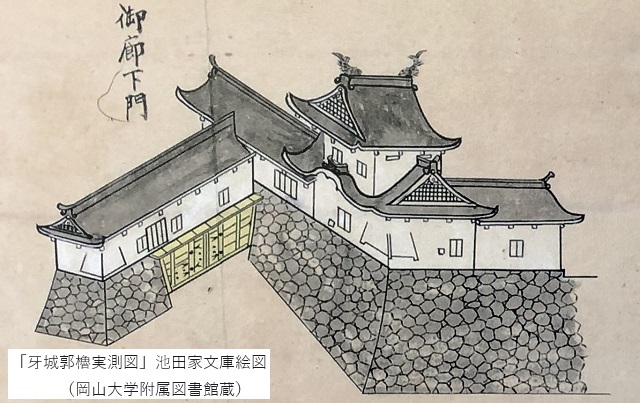

⑧ 廊下門

廊下門は、本曲輪・本段の搦め手門(裏手門)として機能する、本曲輪・中の段に設けられた櫓門です。

門の上に設けられた上屋は、本曲輪・本段(城主の居所)と、本曲輪・中の段(政治の場)を結ぶ城主専用廊下としても使用されたことから「廊下」門と呼ばれました。

現在ある廊下門は、昭和41年(1966年)に再建されたものです。

本段

本曲輪・本段は、城主の住居として用いられた曲輪です。

表書院の先には城主の私的生活の場である天守曲輪の本段があり、表書院と本段とは、石垣と土塀で区分され、高さも本段が一段高くなっています。

開かずの不明門をくぐると、いよいよ天守のある本段(本丸)です。

本段の奥、北東角に天守が鎮座しています。

前記のとおり、岡山城は、西側から攻めてくる毛利軍と戦うための城ですので、本丸はもちろん天守も最も東側(北東部)に建てられています。

① 不明門

不明門(あかずのもん)は、本曲輪・本段の入り口にある大型の門です。

本曲輪・中の段(政庁)から本段(城主の居所)に入るための門であり、限られた人しか行き来をすることが許されず、常に門が閉じられていたため、あかずの門と名付けられました。

往時の不明門は明治時代に取り壊されたのですが、昭和41年(1966年)に外観復元がなされ現在に至っています。

② 六十一雁木上門

六十一雁木上門は、本曲輪・本段から城の裏手に通じる門です。

門の下には61段の階段があり、この61と階段を意味する雁木という言葉を合わせて六十一雁木上門と呼ばれました。

階段下には櫓門(要害御門)があり、これらの門により守りが固められていました。

③ 三階櫓

④ 干飯櫓

⑤ 長屋続櫓

天守(外観復興天守)

岡山城天守は、大入母屋(おおいりもや)を二重に組み、その上に望楼を乗せた五層六階の造りであり、西側に塩櫓と呼ばれる付け櫓がついた複合的天守です。

天守外壁の下見板には漆が塗られて(当時は,焼き板であった可能性もあります。)、岡山城は,織豊時代の城の特徴として黒くなっています。なお、江戸期以降の城は、壁に漆喰が塗られていますので白いのが特徴です。

また、天守には、明かり取りの格子窓が数多く付けられており、その白さが,外壁の黒さとのコントラストで映え,美しい西洋の石造り窓を想起させる造りとなっています。また、屋根には、豊臣秀吉が愛した金箔の貼られた金の鯱が付けられています。

この外観の黒さとその美しいシルエットから、岡山城は烏城(うじょう)と称されています。

また、岡山城天守の北側は、天守台が不等辺五角形で、北側と西側に大きく歪んだ造りとなっています。

そのため、天守自体も、1階の唐破風(からはふ)の下の部分が折れた不等辺五角形となっています。

一説には、不等辺多角形で造られた織田信長の安土城を真似たとも、軟弱な地盤を補強するためであるとも言われていますが真実はわかりません。

明治時代に入って岡山城内の建築物の取り込橋が始まった後も岡山城天守は残存し、昭和6年(1931年)に国宝に指定されました。

.jpg)

.jpg)

もっとも、往時の岡山城天守は、昭和20年(1945年)6月29日の岡山大空襲により焼失し、失われました。

その後、昭和41年(1966年)に当時の外観(宇喜多直家時代のものではなく宇喜多秀家時代のもの)を模したコンクリート建築物が建築され、現在に至っています。

なお、天守再建に際し、往時の天守の柱を支えていた礎石を南側に移設して並べて展示してあります。

後楽園(出城)

後楽園は、岡山城の北東部の旭川の対岸にあるにある大名庭園です。

日本三大名園の1つとしてとても有名で、天守望楼からもよく見える位置にあります。

この後楽園は、表向きは江戸時代に岡山を治めた池田家のための大名庭園ですが、実質は岡山城の出城です。

岡山城の東側は、旭川で守られているため、築城当初は、当時の技術では旭川を越える射程の飛び道具はありませんでしたので、旭川以外の東側の守りは必要ありませんでした。

そのため、岡山城は、西側防御を重視する構造となっており、本丸は東端に配され、また天守も本丸の北東角部に設けられています。

ところが、その後の技術革新により、鉄砲の射程が伸び、また大砲の射程や命中精度が向上したことから、東端に防御施設のない状態で最重要拠点を配した岡山城は、敵に急所を無防備に晒している状態に等しくなってしまいます。

このような危険な状況となったにも関わらず、江戸時代は大名家による城の増改築はほぼ認められなかったため、この脆さを是正することができませんでした。

そこで、池田家では、次善の策として、城の北東角部に大名庭園の名目で川を掘ったり,起伏を設けたりするなどして、戦時には簡単な手直しで出城・郭を作ることができるように整備し、正式な曲輪に代わる防衛拠点を確保したのです。

徳川家ににらまれることなく岡山城の東側の守りを固めることとする、これが、わざわざ後楽園が岡山城のすぐ北東に造られた真の目的です。

後楽園は、単なる大名庭園ではないのです。

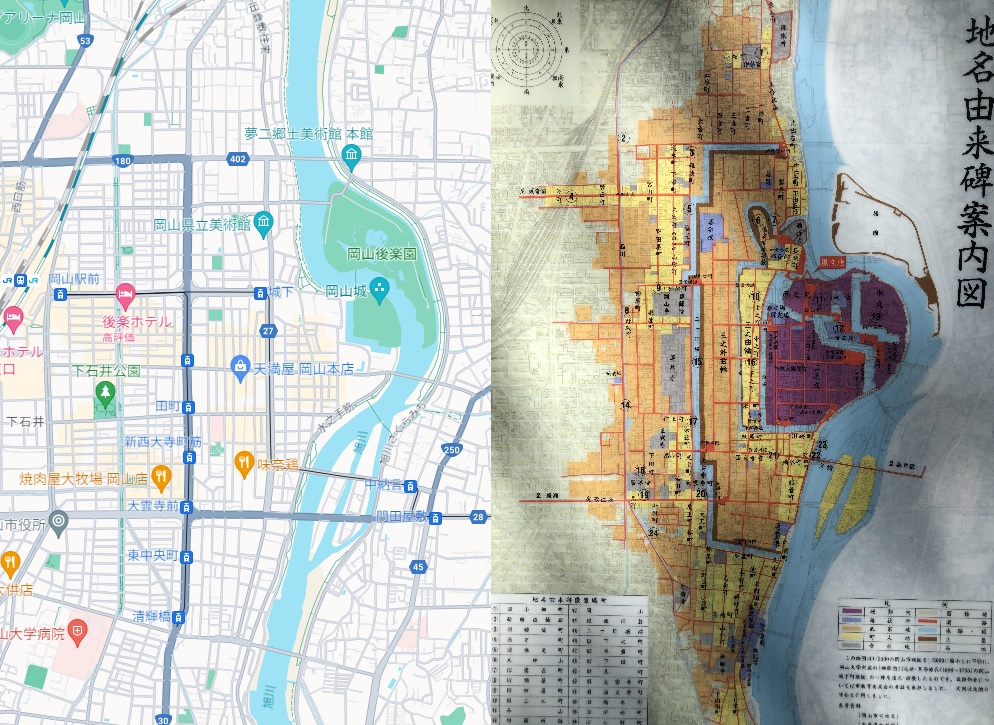

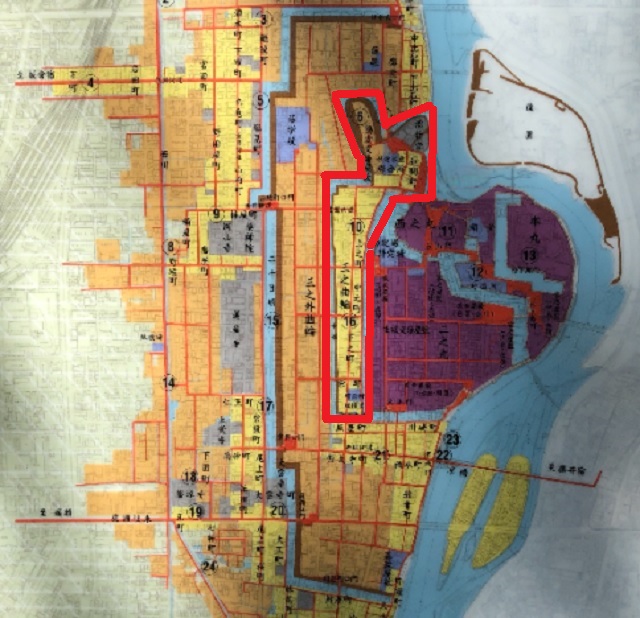

城下町

.jpg)

岡山城廃城

岡山城廃城(1873年)

岡山城は、明治6年(1873年)の廃城令によって廃城とされ、以降、天守と月見櫓を除く建築物の取壊しや堀の埋立てなどが進められていきます。

その後、昭和初期に至るまでには本丸を残すのみとなり、その他は市街地に飲み込まれてその遺構が失われています。

本曲輪跡地の整備

その後、昭和41年(1966年)、天守・廊下門・不明門・六十一雁木上門・土塀の再築が行われます。

また、その後も本曲輪内の整備が進められています。

.jpg)