宇喜多直家(うきたなおいえ)は、ひたすら政敵を暗殺しまくったことで有名であり、戦国三大梟雄の1人にも挙げられる戦国大名です。

親族の情もなく、汚いことも平気でやってのけることからさぞとんでもない性格だと思われますが、実は家臣思いで情に厚く、また領国経営でも優れた手腕を発揮した傑物でした。

以下、極端に賛否両論が分かれる戦国武将、宇喜多直家について見ていきたいと思います。

【目次(タップ可)】

宇喜多直家の出自

出生(1529年)

宇喜多直家は、享禄2年(1529年)、宇喜多興家の子として生まれます。

江戸時代に記された備前軍記によると、生まれたのは、備前国守護代(1563年ころから戦国大名化しますがこの頃は守護代です。)浦上家家臣であった祖父・宇喜多能家が守る備前国邑久郡豊原荘(現在の岡山県瀬戸内市邑久町)の砥石城であるとされていますが、正確なところはわかりません。

父は、後の軍記物によると宇喜多興家とされていますが、正確なところは不明です。

なお、宇喜多家はかつての百済の王族の家系であり、「児」島に渡来して三宅を名乗ったことから(備前軍記)、「兒」の旗印を使用したとされていますが、その真偽は不明です(もっとも、宇喜多家では、宇喜多秀家の時代には「兒」の旗印は使われず、唐太鼓文様が使用されました。)。

もっとも、享禄4年(1531年)または天文3年(1534年)に浦上家中での権力争いに敗れた宇喜多能家が島村盛実に暗殺されると、宇喜多直家は、父に連れられて備後国鞆に逃れます。

その後、宇喜多直家は、備後国鞆を出て備前国に戻り、当時、山陽道沿いの町として栄えていた備前国福岡に逃れて商人の下で身を隠して育てられます。

浦上宗景の家臣となる

備後国福岡で隠遁生活をしていた宇喜多家は、その苦しい放浪生活の末に父が病死してしまったため、宇喜多家の再興は宇喜多直家に委ねられることとなりました。

備前国内で成長した宇喜多直家は、吉野川流域に天神山城を構える浦上宗景に仕えます。

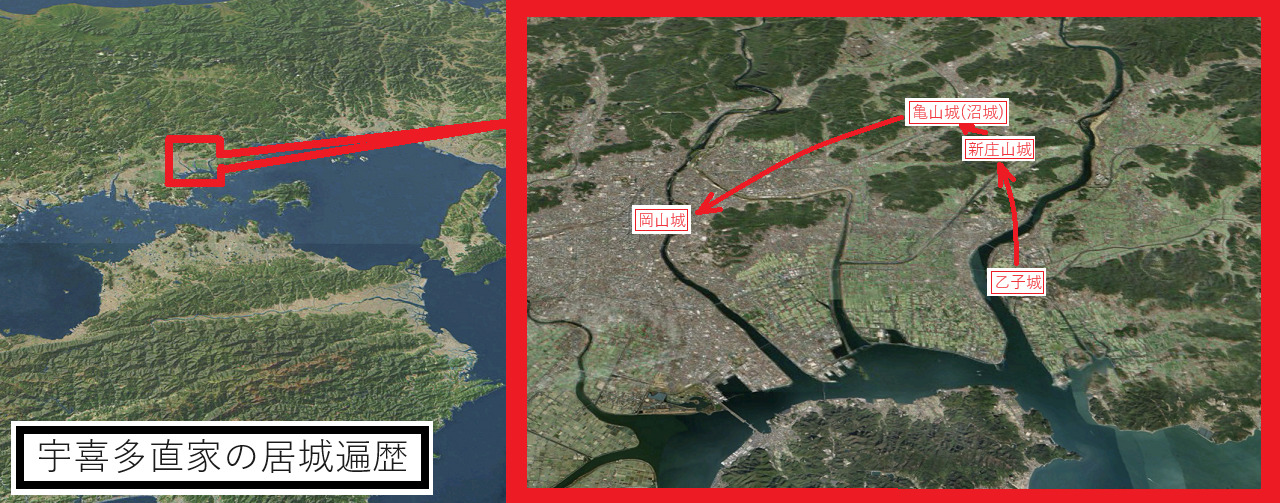

乙子城主となる(1544年)

その後、宇喜多直家は、分裂していた浦上家を浦上宗景の下に纏めるべく力を尽くし、また天文13年(1544年)には、備前国の守護大名赤松晴政との合戦にて武功を上げ、現在の岡山市東区乙子に存在した乙子城(おとごじょう)の城主に任命されます。

この結果、祖父・宇喜多能家の暗殺により没落していた宇喜多家の再興が成ったため、各地に散っていた旧臣も直家のもとに集まったといわれるのですが、集まった家臣に比して知行が少なかったため困窮を極め、宇喜多家臣団は近隣で盗賊行為を行っていたとも言われています(戸川記)。

なお、この後も備前国内の支配権を拡張していく浦上宗景に従い武功を挙げ続けた宇喜多直家は、弘治2年(1556年)頃に浦上宗景より更に新庄山城を与えられたために同城に移り、乙子城には弟である宇喜多忠家が入ったとされています。

度重なる暗殺と浦上家中での成り上がり

備前国内で勢力を高める浦上家中で力をつけていった宇喜多直家は、さらなる成り上がりのために手段は選びませんでした。

宇喜多直家は、自らの地位を高めるため、自分に敵対する数多くの人物をありとあらゆる手段で暗殺していきます。

①謀殺

まずは、宇喜多直家の祖父宇喜多能家を殺した島村盛実からです。宇喜多直家は、祖父を殺した島村盛実が憎かったに違いありませんが、浦上宗景の下で権勢をふるう島村盛実とまともに戦って勝ち目はありません。

そこで、宇喜多直家は、島村盛実を謀殺します。

その手段としては、浦上家内に、島村盛実に謀反の疑いありとの噂を流したのです。

謀反の疑いをかけられた島村盛実は、粛清され、宇喜多直家の謀殺は成功します。

これに味を占めたのか、ここから宇喜多直家の暗殺はエスカレートします。

浦上宗景の下で力をつける宇喜多直家に目を付けた人物がいました。中山信正です。中山信正は、宇喜多直家の能力と底知れない野心を買い、娘を宇喜多直家に嫁がせ舅となり、宇喜多直家と結ぶ戦略をとりました。

ところが、宇喜多直家は、姻戚関係などを顧みることはありませんでした。

宇喜多直家は、島村盛実同様、自分の出世の邪魔となると判断した中山信正に謀反の疑いをかけ、謀殺してしまいます。しかも、中山家の所領までも自分に取り込んでしまいます。

夫に父を殺され実家を乗っ取られた宇喜多直家の妻は、自害したとも出家したとも言われていますが、妻の気持ちを考えると、いたたまれませんね。

②色仕掛け

宇喜多直家は、浦上家内での勢力争いのみならず、他国との戦争時においても暗殺を駆使します。

宇喜多直家は、1561年、浦上宗景に敵対する備前西部を支配する松田氏の傘下にあった龍ノ口城を攻めていたのですが、このときなかなか落ちない同城を手ごわしと考え、その守りを弱くすべく城主の暗殺を試みます。

その手段として選んだのは、男色で有名だった龍ノ口城主・穢所元常の下に、自分の美少年小姓を送り込むというものでした。

送り込まれた美少年小姓と床を同じくした穢所元常は、寝入った隙にこの小姓に首を取られます。

穢所元常を失った龍ノ口城は、直ちに宇喜多直家に攻め取られてしまいました。

これにより、宇喜多直家は、備前国西方進出への足掛かりを得ます。

③射殺

その後、西方進出を続ける宇喜多直家は、浦上宗景と敵対する備中国を治める三村家親と小競り合いを続けていました。

ところが、三村家親は、戦に長けており、正攻法でこれを打ち負かすのは困難でした。

そこで、宇喜多直家またも三村家親の暗殺を試みるのですが、このときはとんでもない手段を思いつきます。

なんと、選んだ手段は射殺です。

こんな時代に、射殺などという方法を思いつくのがびっくりです。

永禄9年(1566年)2月、宇喜多直家は、阿波浪人であるスナイパー遠藤兄弟を起用して、三村家親の射殺を狙います。

遠藤兄弟は、短筒(いわゆるピストル)を手に、三村家親の軍議の場に忍び込み、見事三村家親を暗殺して帰還します。なお、真実かどうかは分かりませんが、これが鉄砲による要人暗殺第1号と言われています。

そして、その後、同年7月、三村家との決戦である明善寺合戦に勝利し、備前国西部から三村家の駆逐に成功します。なお、明善寺合戦により、宇喜多直家は、鉄砲鍛冶として有能な備前国福岡を手中に納め、更なる軍事力を得ます。

他方で、この明善寺合戦で宇喜多直家に1つの大きな遺恨が残ります。

宇喜多直家と親戚関係にあった松田元輝・元賢親子が、宇喜多直家に援軍を寄越さなかったことです。

④内紛を起こす

宇喜多直家は、1562年に、龍ノ口城攻略した後、和睦の証として、松田元輝(美少年小姓を使って暗殺した穢所元常の主君)の子である松田元賢に自分の娘を嫁がせ、松田家と宇喜多家(浦上家)との間に姻戚関係を結んでいました。また、松田家家臣・伊賀久隆にも妹を嫁がせ、その絆を深めていました。

ところが、1566年の明善寺合戦の際、宇喜多直家からの援軍要請があったにも関わらず、姻戚関係ある松田家が、これを無視して兵を出さなかったのです。

このことご宇喜多直家を怒らせ、その暗殺心に火をつけます。

そして、宇喜多直家はまた新たな暗殺方法を選びます。

宇喜多直家の家臣が、松田家と共同して鹿狩りをしていた際に、鹿と間違ったという体で松田方の重臣を射殺した事件が発生させます。

このとき、宇喜多直家が圧力をかけ、松田家に宇喜多家の家臣を処罰させなかったのです。

家臣を殺されて黙っている松田元輝・元賢親子に、家臣団の不満が爆発し、松田家に内紛が勃発します。

宇喜多直家は、この松田家の内紛を利用して、妹を嫁がせていた伊賀久隆を取り込んで松田元輝・松田元賢を攻めて殺させます。なお、この結果、松田元賢に嫁いでいた宇喜多直家の娘も自害して果てています(しかも、宇喜多直家の手駒となった妹婿の伊賀久隆は、後に宇喜多直家に毒を盛られて殺されています。)。

⑤言いがかり

三村家親を暗殺した後、その家臣であった金光宗高が宇喜多直家の臣下となっていました。

金光宗高は、現在の岡山城がある場所に建っていた石山城の城主だったのですが、石山城がある場所は、この地域の交通の要衝となる場所であり、城下町の発展性なども考えると、宇喜多直家にとっては、今後の勢力拡大を考えるうえでぜひとも手に入れておきたい場所でした。

もっとも、主君といえども家臣の居城を勝手に接収することはできません。

ここで、また宇喜多直家の暗殺の血が騒ぎます。

石山(岡山)の地を欲した宇喜多直家は、1570年、金光宗高に、毛利家と通じているとの言いがかりをつけて切腹させ、その居城石山城を接収します。

下克上を果たして戦国大名となる

失敗した一度目の下克上(1569年)

暗殺や武功などによって、浦上宗景家臣の中での突出した力を得た宇喜多直家は、更なる高みを目指します。

そこで、宇喜多直家は、永禄12年(1569年)、勢力を伸ばす織田信長や播磨国の赤松政秀と手を結び、とうとう主君である浦上宗景に反旗を翻しました。

しかし、このときは、赤松政秀が青山・土師山の戦いで、小寺家の配下である黒田職隆・黒田孝高親子に敗北し(逆に浦上宗景は弱った赤松政秀の龍野城を攻め降伏させてしまいます。)、また織田信長が寄越した池田勝正・別所安治なども越前国侵攻の為に戻されたため、援軍を得ることが出来ませんでした。

期待していた援軍を失った宇喜多直家は、独力での下克上は不可能と判断し、浦上宗景に降伏します。

主君を裏切って兵を挙げたのですから、普通なら切腹は免れないはずなのですが、なぜか宇喜多直家は、浦上宗景に特別に助命され帰参を許されています。

岡山城を本拠とする(1573年)

金光宗高から石山城を簒奪した宇喜多直家は、天正元年(1573年)、それまでの居城であった亀山城(沼城)から石山の地に本拠を移した上、城の改築と城下町の形成を始めます。

石山城は、石山を中心として、西側に天神山・東側に岡山という3つの丘から構成されており、宇喜多直家は石山を中心として城の大改築を始めます(なお、宇喜多直家の息子である宇喜多秀家が、本曲輪を石山から東側にあった岡山に移転させたため、同城は岡山城と呼ばれています。)。

その上で、宇喜多直家は、備前国福岡から商人を呼び寄せたり、北側を通っていた西国街道(山陽道)を城域に引き込むなどして城下町の整備に取り組むなどの内政に取り組んでいきます。

その結果、備前の国の中心地が、それまで東部(西大寺や備前福岡)から岡山城付近に移り、現在につながる大発展を遂げます。

成功した二度目の下克上(1575年9月)

1度目の下克上に失敗した宇喜多直家は、その後5年間もの歳月をかけて浦上宗景の家臣の取り込みを行い、再度の下克上の下準備を進めていきます。

そして、天正2年(1574年)、浦上宗景の兄の孫である久松丸を担ぎ出し、再び主君浦上宗景に反旗を翻します。

1回目は織田・赤松と組んで失敗したので、今度は毛利家と組んでのリトライです。

天正3年(1575年)9月、宇喜多直家は、浦上宗景の腹心であった明石行雄ら重臣たちを内応させるなどして、天神山城の戦いで同城を陥落させて浦上宗景を播磨国へ退け、備前国・備中国の一部・美作国の一部へと広がる領土を有する戦国大名に成り上ります。

その後、領内で浦上残党軍が蜂起するなどの断続的に小規模な紛争が起きますが、宇喜多直家は、その都度捻り潰していきます。

宇喜多直家の最期

織田家に臣従

毛利家の協力の下で下克上を果たして戦国大名となった宇喜多直家ですが、その後毛利家に従うと思いきやそうでもありませんでした。

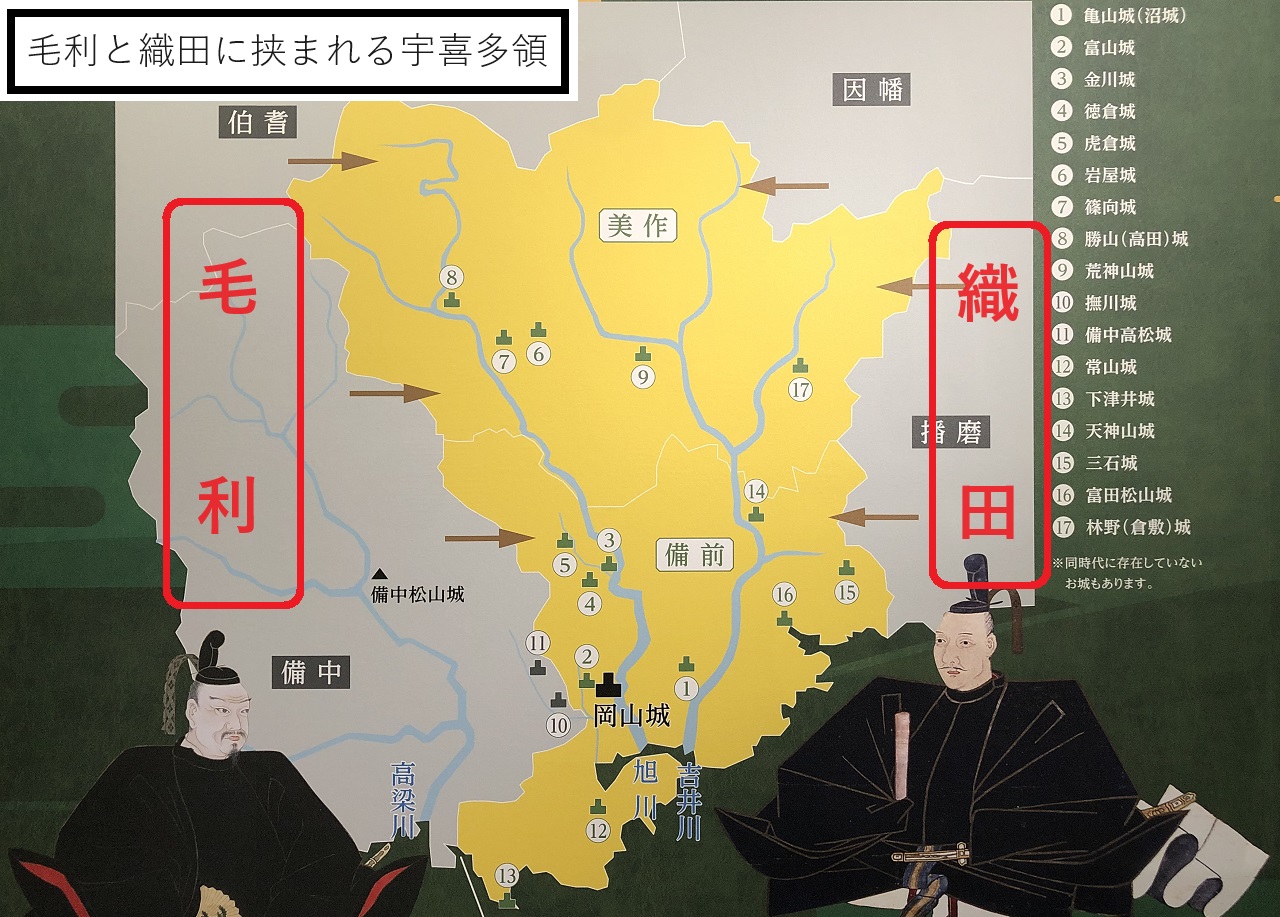

宇喜多直家が毛利方に与したのはあくまでも下克上達成の手段とするためであり、このとき西に毛利・東に織田という超大国に挟まれていた宇喜多家としては、どちらに与するかによってお家存亡の危機に発展しうる需要な問題であり、簡単に決めれる問題ではなかったからです。

悩みに悩んだ宇喜多直家でしたが、織田軍中国方面司令官として羽柴秀吉が中国方面に侵攻してくると、一旦は対抗姿勢を見せたものの(一度は織田信長に内通したとして娘を嫁がせていた後藤勝基を成敗までしています。)、その勢いを見て抵抗は困難であると判断します。

そして、宇喜多直家は、天正7年(1579年)10月、毛利家と手を切って織田に下るという判断をし、羽柴秀吉に従って美作・備前戦線を転戦し、毛利家との合戦を繰り広げることとなったのです。

また、宇喜多直家が織田家に下った結果、境界が一気に西に移動し、宇喜多領である備前国と毛利領である備中国の境目が最前線となり、この境に存する毛利家の城(いわゆる境目七城)のうちの備中高松城の戦いに繋がっていくこととなります。

宇喜多直家死去(1581年2月14日)

もっとも、宇喜多直家は、織田方に下ったころから病魔に襲われており、自分の始期が近いことを悟っていました。

もっとも、このとき嫡男である宇喜多秀家はまだ10歳と幼く、自分の死後に強い不安がありました。

そこで、宇喜多直家は、肉親による内紛の可能性という後顧の憂いを断っておくため、かつて松田元賢を暗殺するときに使った妹婿の伊賀久隆を毒殺して排除します。

後顧の憂いを断った宇喜多直家は、天正9年(1581年)2月14日、居城である岡山城で病死します。

死因は「尻はす」という出血を伴う悪性の腫瘍だったらしいのですが、症状から今でいう癌であると推測されているものの正確には何の病気だったのかまではわかっていません。

また、幼い宇喜多秀家の家督相続に不安があったため、その死はしばらくの間秘匿され、そのために公式な忌日は同年1月9日とされています。

最後に

宇喜多直家は、親族の情など顧みることなく、敵となる人物を次々に暗殺していく一方で、家臣は大切に扱いました。

姻戚を手に掛けることはあっても家臣を粛清した事はありません。

そのため、辛苦を共にした弟の宇喜多忠家をはじめ、宇喜多三老に代表される譜代の家臣たちは、終生宇喜多直家を支え続け、またその死後は嫡男であった宇喜多秀家を支え続けています。

肉親の情より、支えてくれる家臣を選ぶ。

国を治めるためには、必要な考えであったのかも知れませんが、現在を生きる我々には理解しがたい面も多いですね。