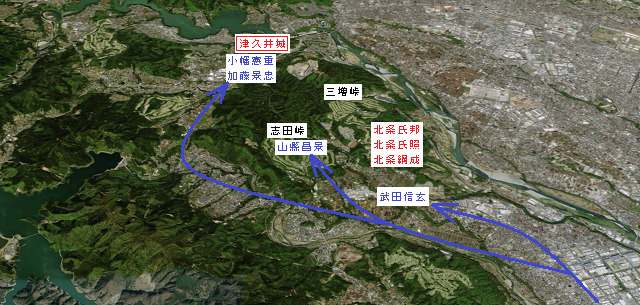

信濃国全域と西上野を獲得した武田信玄は、越後を獲得して海(日本海)を得ることを諦め、駿河を獲得して海(太平洋)を得ることを目指します。

もっとも、駿河国侵攻は、同盟相手である今川家との戦いを意味し、今川義元の死により弱体化したとはいえ甲相駿三国同盟の破棄を伴う作戦となりますので、駿河国侵攻が武田家に及ぼす影響は絶大です。

本稿では、武田信玄が、今川・北条を敵に回してまで念願の海(湊・塩・海上輸送路・武田水軍)を獲得するに至った駿河国侵攻作戦について、そこに至る経緯から説明します。

なお、本稿がどの段階の話であるかよくわからない場合には、別稿【武田信玄の領土拡大の軌跡】をご参照ください。 “【武田信玄の駿河国侵攻】今川と手切し北条に敵対して海を得た戦い” の続きを読む

.jpg)

.jpg)