宿場(宿場町)は、江戸幕府が、開幕直後に交通の要地として街道沿いに認定した上で、その統治下に置いた集落です。

古くからあった城下町などがそのまま転用された場所もあれば、江戸幕府によって新たに住民・町屋が集められて形成された場所もありました。

宿場が置かれた目的は、豊臣家及びその恩顧の大名達と対峙するための軍事的意味から公用人馬の調達・公用文書の輸送を第一とするものでした。

もっとも、豊臣家が滅亡して太平の世が訪れると、前記のような軍事目的のみならず、参勤交代の際の大名宿泊地や、一般庶民が旅する際の旅人宿泊地としても利用されるに至りました。

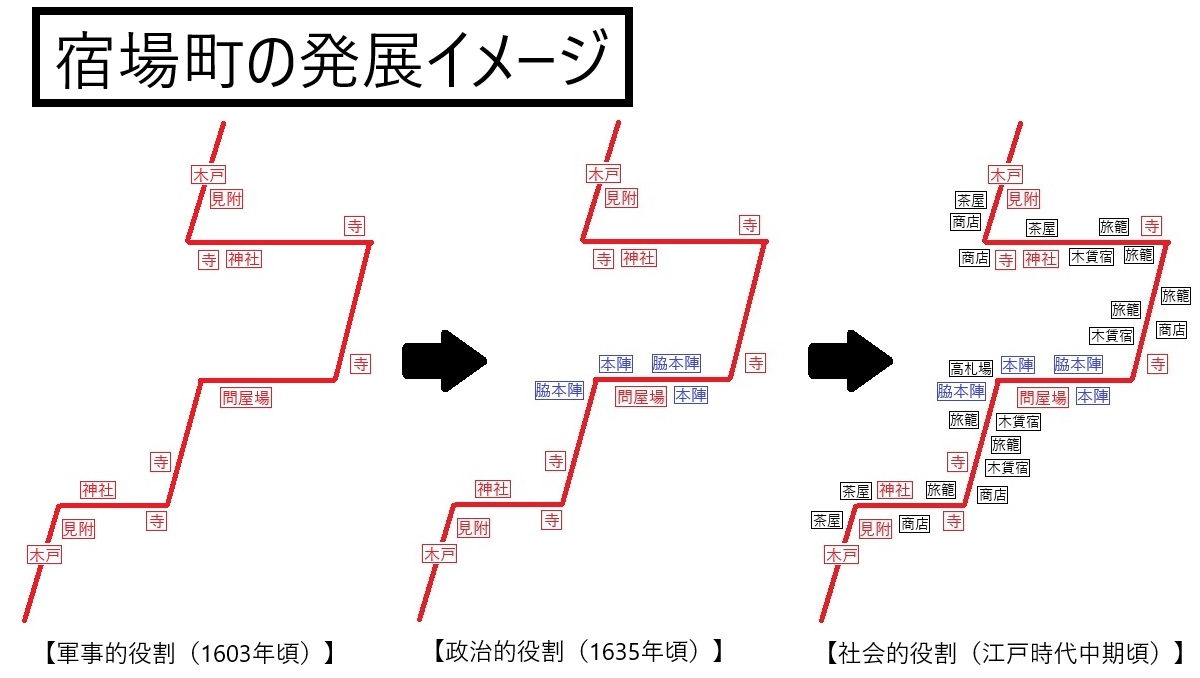

これらの経緯から、宿場町は、時期を経るに従って軍事的機能→政治的機能→社会的機能を獲得していくこととなり、軍事的機能(問屋場・木戸・見附・枡形・寺社仏閣)・政治的機能(本陣・脇本陣)・社会的機能(旅籠・木賃宿・茶屋・商店・高札場)などが混在する複合場所として成長していきました。

【目次(タップ可)】

宿場町開設の必要性

徳川家康の関東移封(1590年8月)

宿場町の制度を作り上げたのは江戸幕府であり、そのきっかけは徳川家康の関東移封でした。

豊臣秀吉によって250万石を与えられて関八州への移封を命じられた徳川家康は、天正18年(1590年)8月1日に江戸と本拠地定めて江戸城に入ります。

この結果、期せずして江戸を本拠地とするに至った徳川家康は、まずはその政治支配を安定化させるために全国各地からの情報を江戸に集約させるシステムの構築にとりかかり、まずは1590年代前半ころに陸上情報伝達網を整備していきました。

宿駅伝馬制度(1601年)

その後、慶長5年(1600年)に勃発した関ヶ原の戦いに勝利し、大きな権力を手にした徳川家康は、やがて来るであろう豊臣家との戦いを見据え、支城防衛網を構築すると共に、さらなる精度の高い情報収集網・情報伝達網の整備を図ります。

この目的達成のため、徳川家康は、東海道(東海道五十三次→東海道五十七次)・中山道・日光街道(日光道中)・奥州街道(奥州道中)・甲州街道(甲州道中)からなる五街道を整備し、そこを通って迅速に情報が江戸に届くよう図ります。

そして、慶長6年(1601年)に東海道で、翌年の慶長7年(1602年)には中山道で宿駅伝馬制(街道に宿駅を設けた上、各宿駅に朱印状によって駅馬とは別に公用に使わせるための伝馬の常備を義務付ける制度)を敷いていきます。なお、日光街道・奥州街道・甲州街道も同年に同制度が適用されました。

宿駅伝馬制度においては、それまでのように1人で特定の荷物や書状を運ぶのではなく、輸送のために必要な人馬を宿駅に提供させた上で公用の旅人や物資を無料で次の宿駅まで送り継がせることとされました。

そして、宿駅伝馬制度による輸送の範囲は原則として隣接する宿場までとし、次の宿場で荷物を新しい馬に積み替え、人足と馬を交替してさらに次の宿場に向かうこととされました。

この公用物資・文書運搬の迅速化目的のために街道上に整備された宿場については、東海道を例として挙げると、東海道上には53宿が置かれたため(後に、江戸・大坂間の57宿に拡張)、江戸・京間の荷物・書状の運搬には53回の次替えが行われることとなり、そのため53の宿場における53回の継ぎ替えから、宿場町そのものを俗に「53次」と呼ぶようになりました。

この宿駅伝馬制の整備により、公用の荷物や書状が休むことなく街道上を移動していくこととなり、江戸への迅速な情報伝達・物流に資することとなって上命下達が迅速・簡便化し、江戸幕府への中央集権化が進みました。

助郷

また、宿場における公用人馬継ぎ立てのための人馬常備が不足したときに備えて、その補充目的で宿場周辺の村落に助郷と呼ばれる夫役を徴するようになりました。なお、夫役の対象となった助郷村のことを、略して「助郷」と称する場合もあります。

この助郷は、当初は人馬不足時の臨時徴発だったのですが、参勤交代制度の確立などによる交通需要の増大に伴い、制度化・恒常化されるに至りました。

宿場町の基本構造

宿場町の軍事的機能とそのための施設

(1)問屋場(情報伝達)

前記のとおり、宿場の最大の機能は公用物資・文書運搬の迅速化ですので、宿場町における最も重要な業務は、物資搬送を担う人馬の継立・助郷賦課等の業務です。

そこで、江戸幕府としては、これらの業務を行わせるために各宿場に公用役所となる問屋場を設け、宿役人の長である「問屋」、助役である「年寄」、事務方の「帳付」などを配して業務を管理を担わせました。

問屋場の主たる業務は、幕府公用旅行者のための人足・馬・宿泊場所の手配や公用文書を運ぶ飛脚の管理などだったのですが、実際には、その他の宿場管理に必要となる多種多様な業務を行っていました。

もっとも、これらの労役・業務は公用のものであったために利益を上げることが難しい上、仕事相手が江戸幕府役人であったために横柄な態度で無理難題を押し付けてくることが多かったため、問屋場担当者のなり手は多くありませんでした。

そこで、江戸幕府は、これらの業務担い手に地子免許・各種給米の支給・拝借金貸与など種々の特典を与えることでその確保に努めました。

(2)木戸(城門)

諸大名が謀反を起こして江戸に攻め入る場合には、大軍を動員しての行軍が必要となりますので必然的に整備された街道・宿場町を通過していくこととなります。

このとき、江戸幕府としては、各宿場町を防衛施設とみなしてこれを迎え討つ場所として利用するつもりでした。

そのため、 宿場の端(見附付近)に木戸と呼ばれる区切りのための門を設け、城門としての機能を担わせました。

なお、平時においても、防犯的意味から夜間は木戸が閉鎖されて出入りが制限される宿場もありました。

(3)見附(城壁・櫓)

また、木戸の近くには見附(みつけ)が置かれ、見張りの兵が配置されるなど、有事の際の城壁・櫓代わりに利用されることとなっていました。

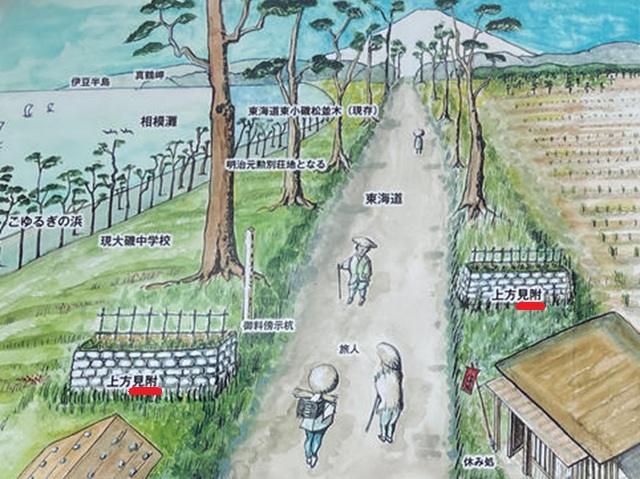

江戸側に配置されたものを江戸見附、京側に配置されたものを上方見附と呼びました。

なお、江戸見附と上方見附の間が宿場の範囲と考えられ、両端に置かれたために挟み見附とも言われました。

(4)街道(枡形)

さらに、木戸・見附が突破された後にも、宿場内で足止め・ゲリラ戦を行うため、宿場内を通る街道にクランクがつけられていました。

このクランクは、前記軍事的機能のみならず、クランクとなっている部分を目隠しとして利用した上で、斥候を先行させることで周囲にいる他大名を確知し、他大名が周囲におり、かつ当該大名が自藩よりも格が高かった場合には鉢合わせを防ぐ前に付近の寺社仏閣などに緊急避難する目的としても利用されました。

(5)寺社仏閣(防衛曲輪)

また、このほかにも、防御兵の溜まり場・馬出しとして利用できるように街道沿いに広い寺域・境内を持たせた多くの寺社仏閣を配して、有事の際にはこれらを防衛曲輪として利用できるような工夫がなされていました。

宿場町の政治的機能とそのための施設

江戸幕府は、平時においての軍役に変わる奉公手段として、参勤交代によって江戸に参勤させることにより諸大名が江戸幕府(将軍)に対して忠誠を尽くす機会を作り上げることとし、寛永12年(1635年)に武家諸法度を改定して(寛永令)、諸大名の参勤交代を制度化しました。

これにより、原則として、諸大名が1年ごとに国元(諸藩)と江戸を行き来することが義務付けられることとなったのです。

この点、参勤交代は平時の軍役ですので、諸大名は必然的に多数の配下武士を随員として引き連れていく必要があり、そのためには当然街道を進んで行く必要がありました。

そして、諸大名は、毎年(参勤→交代→参勤→交代の順)街道を行き来することとなり、当然、道中で宿泊する必要に迫られました。

このときに諸大名に利用されることとなったのが、江戸幕府により整備された宿場町でした。街道上に町があるのにこれを利用しない手はありません。

(1)本陣

参勤交代の道中で宿場に宿泊することとなった大名行列一行のうち、大名とその関係者(その他、旗本・幕府役人・勅使・宮門跡ら)は、特別に指定された宿役人の問屋や村役人の名主などの地域の有力者の居宅(本陣)に宿泊しました。

大名が一般の宿に宿泊しなかった理由は、一般の宿では命を狙われる可能性がある大名の安全を確保できなかったからです。

本陣は、一定の防衛構造を備えており、敵に攻められても一定の対応ができる構造をしており、そこで小姓などが一晩中藩主の枕元を守って襲撃者に寝込みを襲われないよう用心して守られました。

もっとも、本陣の数は必ずしも多くなく、複数の大名が同時期に参勤交代をしてバッティングする場合には、その取り合いが起こりました。

本陣への宿泊に際しては、宿泊料として金員が支払われることはなく、謝礼が支払われたに過ぎませんでしたので、宿泊対価としては不十分であったことから採算が取れないことが多く、また大名側のトラブルに巻き込まれることもあったことから、本陣指定とそれに伴う宿泊は家主からは必ずしも歓迎されませんでした。

そこで、江戸幕府としても、これらのデメリット対策として、本陣に指定された家の主人に苗字帯刀、門・玄関・上段の間を設けることを許すなどの特権を認め、ガス抜きを図っていました。

(2)脇本陣

脇本陣は、本陣の予備として扱われた本陣に次ぐ格式を持つ武士や公家の宿泊施設です。

大藩の大名行列であるために本陣だけでは対応できない場合や、複数の藩がバッティングした場合の格下藩用の宿として利用されました。

その規模は本陣よりも小さいものの、脇本陣の諸式は本陣に準じていたため、脇本陣の指定・運営は本陣同様に宿場の有力者が務めました。

なお、本陣は一般旅行者が宿泊することはありませんでしたが、脇本陣については空きがあるときは一般旅行者も宿泊可能であった点に違いがあります。

宿場町の社会的機能とそのための施設

太平の世が訪れて経済発展が進んでいった江戸時代中期頃になると、一般庶民に観光旅行ブームが到来します。

これにより、街道上を行き交う一般庶民が激増し、軍事的・政治的目的で設置されたはずの宿場町を一般庶民が使用し始めます。

そして、一般庶民の利用が始まったことにより各宿場町で多額の金銭が使用されることとなったため、その金銭を目的とした宿泊施設(旅籠・木賃宿など)、商店(茶屋・土産物屋など)が次々と建ち並んで活気をもたらしました。

また、一般庶民の利用が増えたことで、それらに幕府の定めた法令等を周知させるために高札場なども立てられるようになりました。

(1)木賃宿

公用ではない武士や一般旅人のうちの、食事なしの素泊まりスタイルの宿は木賃宿と言い、この場合は旅人が食材を自分で持ち込みこれらの調理費用として宿代を支払うこととなります。

木賃宿の宿泊料金は旅籠の1/3~1/10と安価であったため江戸時代初期頃までは木賃宿が主流だったのですが、平和な時代になるに従って食事も旅の楽しみとの考えが広がり、次第に旅籠に客が流れていきました。

(2)旅籠

公用ではない武士や一般旅人のうちの、食事つきスタイルの宿を旅籠と言いました(現在の旅館のような1泊2食方式)。

宿場の規模は53次ごとに異なっていたのですが、全体として約3000軒の旅籠があったといわれており、人口の多い江戸や京周辺や難所を控える宿場に旅籠の数が多く、七里の渡しの港があった宮宿(熱田宿)が247軒・その対岸の桑名宿にも120軒存在していたと言われます。

なお、旅籠は大きく分けると飯盛女を置く飯盛旅館と、これを置かない平旅館という2種類あり、宿屋に遊女を置くことを禁じていた江戸幕府の下であったにもかかわらず飯盛旅館では飯盛女が泊り客の相手をするのが通常であり、幕府黙認の遊女として扱われていました。

(3)茶屋・商店

本陣・脇本陣・旅籠の周囲には、旅人の休憩場所(昼食をとったり茶を飲んだりする場所)となる茶屋や、旅人に対する商売目的の店屋なども配置されました。

茶屋は宿の端に、宿の規模に応じて数件~数十軒置かれるのが一般的でした。

また、宿と宿との間にも立場(たてば)と呼ばれる休憩地点が置かれることがあり、この立場に置かれた茶屋は立場茶屋といいました。

なお、立場が発展して町屋が形成されていく場合もあり、集落化した場合には間宿と呼ばれて賑わうこととなったのですが、江戸幕府が宿場町保護の観点から間宿における旅人の宿泊を禁止していました。

(4)高札場

高札場は、幕府の発した御法度や掟など記した高札(立札・木板に墨書きしたもの)を旅人の目につきやすい場所に掲げ、一般に周知するための場所です。

高札場は、宿場内のみならず追分(街道の分岐点)・渡船場・関所などの旅人の往来が多い場所に配されました。

高札場であった場所は「札の辻」とも呼ばれ、現在でも交差点名や地名として残っている場所が見受けられます。

宿場町の終焉

明治維新後の宿場町

江戸幕府により設置・管理された宿場町でしたが、明治維新直後は、維新政府の軍人・役人の移動のために使用されました。

もっとも、明治3年(1870年)に本陣制度が廃止され、また明治5年(1872年)には宿場の本来的役割であった宿駅制度も廃止されたことにより、単なる一般旅行客の宿泊施設(旅籠がメイン)となっていきます。

鉄道・自動車の普及により役目を終える

そして、鉄道の普及によって多くの人員が高速で移動できるようになっていくと、宿泊施設としての機能・必要性もまた次第に失われていきました。

さらに、自動車が普及してくると、道路幅の狭いかつての街道・宿場道を避けて新たな道路が敷設されることが多く、かつての宿場町が主要交通路から外れるなどしていったため役割を終えるに至りました。

.jpg)