元弘3年(1333年)5月22日、源頼朝が開き、北条氏が権力を奪取して150年続いた鎌倉幕府が滅亡します。

鎌倉幕府滅亡のきっかけは、後醍醐天皇の隠岐脱出に呼応した足利尊氏による六波羅探題攻略だったのですが、トドメを刺したは新田義貞による鎌倉攻略です。

前者は以前解説済みですので、本稿は後者の新田義貞による鎌倉攻めについて見ていきたいと思います。 “【鎌倉幕府滅亡】新田義貞の挙兵から鎌倉攻めまで” の続きを読む

元弘3年(1333年)5月22日、源頼朝が開き、北条氏が権力を奪取して150年続いた鎌倉幕府が滅亡します。

鎌倉幕府滅亡のきっかけは、後醍醐天皇の隠岐脱出に呼応した足利尊氏による六波羅探題攻略だったのですが、トドメを刺したは新田義貞による鎌倉攻略です。

前者は以前解説済みですので、本稿は後者の新田義貞による鎌倉攻めについて見ていきたいと思います。 “【鎌倉幕府滅亡】新田義貞の挙兵から鎌倉攻めまで” の続きを読む

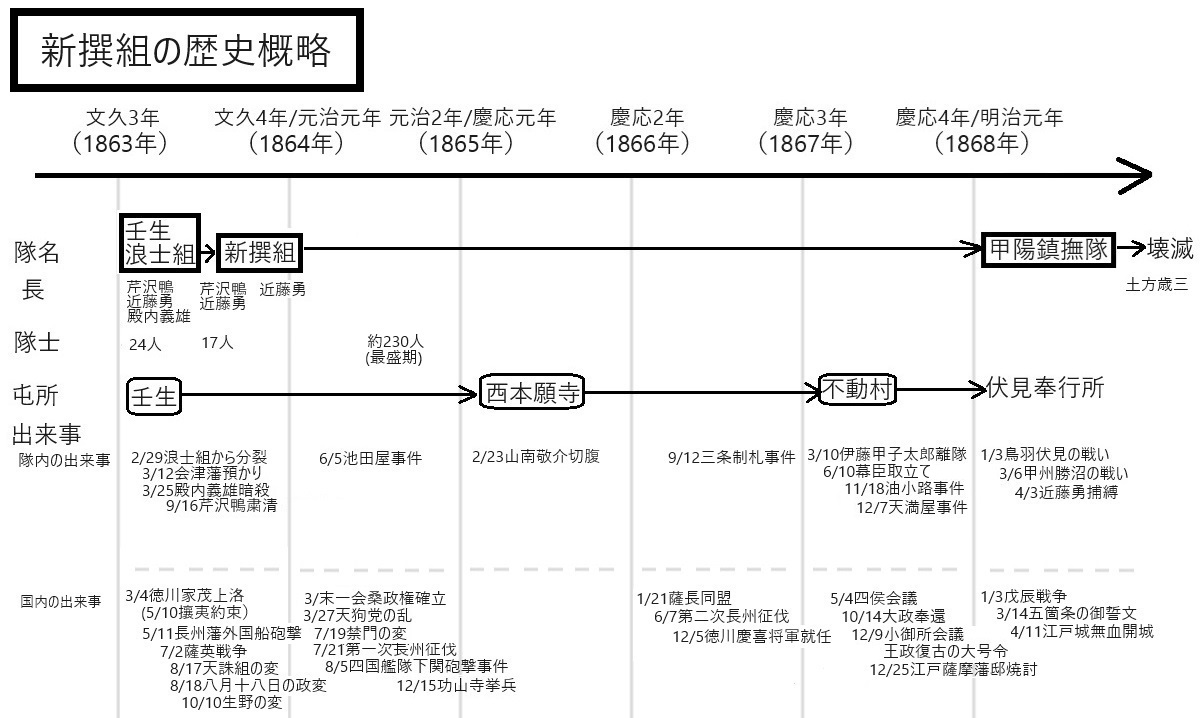

京に上った新撰組は、文久3年(1863年)2月から伏見奉行所に移る慶応3年(1867年)12月まで京を拠点として活動します。

この間、新撰組は、その屯所を2度変更しており、また最初の屯所が2つありましたので、新撰組には合計4つの屯所があったこととなります。

以下、この4つの新撰組屯所を順に説明します。 “【新撰組の4つの屯所】幕末の人斬り集団・壬生狼本拠地の変遷” の続きを読む

東郷平八郎は、日露戦争で連合艦隊司令長官として指揮を執り日本海海戦での完勝に導き、日本国内では陸の大山、海の東郷と評され、また外国でもアドミラル・トーゴー、東洋のネルソンと呼ばれた傑物です。

有名すぎて、いまさら説明するまでもないかもしれません。

もっとも、英雄的な側面がクローズアップされ神格化されている東郷平八郎ですが、実は晩年には老害的な行為も多々引き起こしている実に人間臭い魅力的な人物でもあります。

本稿では、そんな東郷平八郎の人生について見ていきます。 “【東郷平八郎】日本海海戦を勝利させた連合艦隊司令長官” の続きを読む

大政奉還と王政復古の大号令によって江戸幕府が滅び、戊辰戦争を経て明治新政府へと政権が移行したということはおそらくほとんどの日本人が学んだと思います。

歴史の教科書に載っている当たり前の事実経過です。

もっとも、このときの政権移行の経過について、多くの日本人が間違った理解をしています。

多くの日本人は、権威を失墜させた江戸幕府がやむなく薩摩藩ら討幕派に屈し、ときの将軍徳川慶喜が政権を手放して無位無官となったと考えていますが、真実は違います。

実は、卓越した政治力を持つ徳川慶喜に対して、政治力ではかなわないと見た薩摩藩らが武力によるクーデターを起こし、危ない橋を渡ってなんとか江戸幕府を滅ぼすことができたというのが本当のところです。

本稿では、この江戸幕府の滅亡の過程について、徳川慶喜の将軍就任時から戊辰戦争が始まる前までを中心に説明します。 “【江戸幕府滅亡】徳川慶喜の政治力に屈した薩摩藩らの政治クーデターの結果” の続きを読む

宮古湾海戦は、箱館戦争における戦闘のひとつで、虎の子の軍艦であった開陽丸が座礁・沈没したことによって制海権を失った旧幕府軍が、制海権を取り戻すため、新政府軍の新鋭軍艦・甲鉄を奪取しようとして勃発した戦いです。

近代化していく西洋式の軍艦を、前近代的な敵船乗り込みとその後の敵船制圧により奪取しようとしたアボルダージュと呼ばれるいわゆる接舷攻撃戦という、極めて興味深い戦いです。

結果は、旧幕府軍の作戦失敗に終わりますが、とても珍しい戦いですので、本稿で概略を紹介したいと思います。 “【宮古湾海戦】旧幕府軍が制海権回復のため新政府軍の軍艦奪取を試みた戦い” の続きを読む

織田信秀(おだのぶひで)は、津島湊・熱田湊という経済基盤を整え、織田信長躍進のきっかけを作り上げた人物です。

織田信長の強烈な個性の陰に埋もれていますが、尾張の虎と呼ばれ、尾張国内外に織田弾正忠家の勢力を拡大させました。 “【織田信秀】津島・熱田支配による経済力を基に革新的政策を打ち出した織田信長の父” の続きを読む

楠葉台場(橋本台場)は、幕末期に、日本近海に出没し始めた異国船と過激化していく尊王攘夷派の活動から京を防衛するために築かれた江戸幕府の要塞です。

この頃には、欧米列強の外国船への備えのために日本全国に多くの台場が設置されたのですが、その多くは海岸に造られているため、内陸部の河川に造られた河川台場は珍しく、その中でも比較的良好に遺構を残す楠葉台場は高い歴史的価値があります。 “【楠葉台場】異国船と維新志士を防ぐはずだった淀川南の河川台場” の続きを読む

エルトゥールル号遭難事件・事故は、明治23年(1890年)9月16日、オスマン帝国(現在のトルコ)の軍艦エルトゥールル号 が、現在の和歌山県の串本町沖で遭難し、587人もの乗員乗客が犠牲者となって大事故です。

もっとも、この事故は、その後日本とトルコとの友好の証となりました。

トルコの人にとっては有名な事故ですが、日本人にはあまり知られていませんので、本稿で紹介したいと思います。 “【エルトゥールル号遭難事故】トルコが親日国である理由” の続きを読む

楠木正成(大楠公)の嫡男である楠木正行(小楠公)が、敗死したのが四條畷の戦いです。

実際には、四條畷ではなく野崎と北四条で戦っていますので、合戦名には若干の違和感もありますが、一般に知れ渡っている呼称に従って、本稿でも四條畷の戦いと表記します。

楠木正成が湊川の戦いで敗死した後も、北畠顕家・新田義貞ら南朝方の主要な武将が敗れて死んでいったため勢力が落ちていく南朝を支えようと奮闘し、23歳の若さで散った楠木正行の戦いぶりは涙腺を刺激するものがあります。

本稿では、若武者・楠木正行の最期を飾った四條畷の戦いについて、その発生機序から順に見ていきましょう。 “【四條畷の戦い】小楠公・楠木正行が敗れ、観応の擾乱の引き金となった戦い” の続きを読む

野崎城(のざきじょう)は、大阪府大東市にあった日本の城です。

超マイナーで歴史マニアでもほとんど名があがることのない城です。

もっとも、実は小楠公・楠木正行が散った四条畷の戦いの舞台となり、最初の天下人三好長慶の本拠地の出城となった城でもありますので、もう少し取り上げられてもいい城だと思います。

本稿では、そんな歴史に埋もれた野崎城について簡単に説明していきます。 “【野崎城】東高野街道の支配のために築かれた河内国の山城” の続きを読む