京都御所(天皇がおられた内裏・禁裏)の周りにある京都御苑は、寺町通・烏丸通・丸太町通・今出川通に囲まれた東西約700m・南北約1300mの範囲の総面積約92ha内にある、京都御所の周囲に広がる約65ha(約19万7000坪)もの大苑地です。

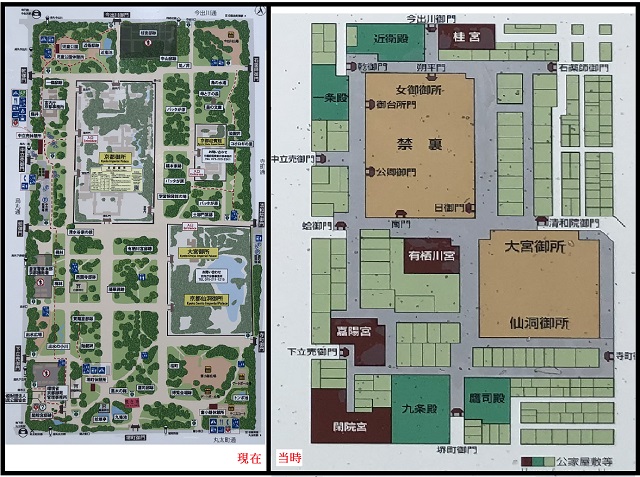

明治維新ころまでは、皇族・貴族の邸宅が集まる公家町を構成しており、周囲を取囲む土塀と9カ所の門(高麗門・本瓦葺四脚門)で外部と仕切られていました(現在は、さらに5つの切通しが設けられています。)。

もっとも、その位置は現在の位置とは微妙に異なっており、その理由は、明治期の大内保存事業により現在の位置に移設されたからです。位置関係についてはアイキャッチ画像の左右を見比べてみてください。

本稿では、市中と公家町(京都御苑)との出入口となっていた9カ所の御門とその後に出来た5カ所の切通しについて、観光の際の参考として北側から時計回りに紹介していきたいと思います。

なお、明治2年(1869年)の東京遷都により御所の機能が東京に移転し、その周囲に住んでいた公家も土地を与えられて東京に移ったため、役目を終えた公家町は翌年に京都府の所管となって一般市街地とされて荒廃し、この公家町の荒廃ぶりを悲しんだ明治天皇の命により明治期に緑化事業が進められ、かつての公家町部分が国民公園(京都御苑)として整備されて現在に至っています。なお、この整備事業の際に御門の移築も行われ、往時の位置から現在の位置への移動がなされています。 “【京都御所の外郭九門】公家町と市中の出入口を担った9つの御門(観光用)” の続きを読む

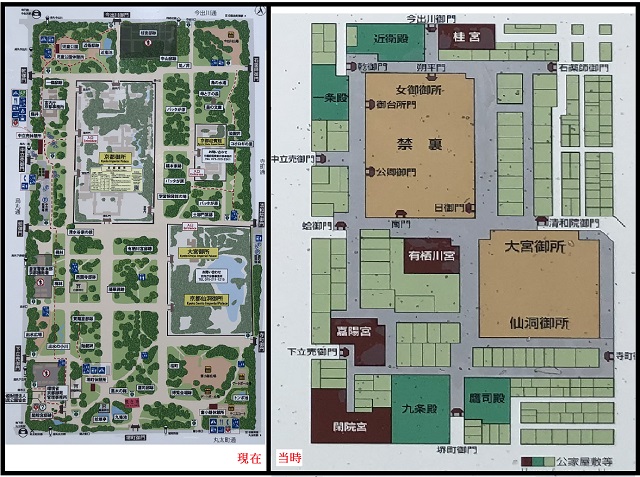

と今川義元.jpg)

.jpg)