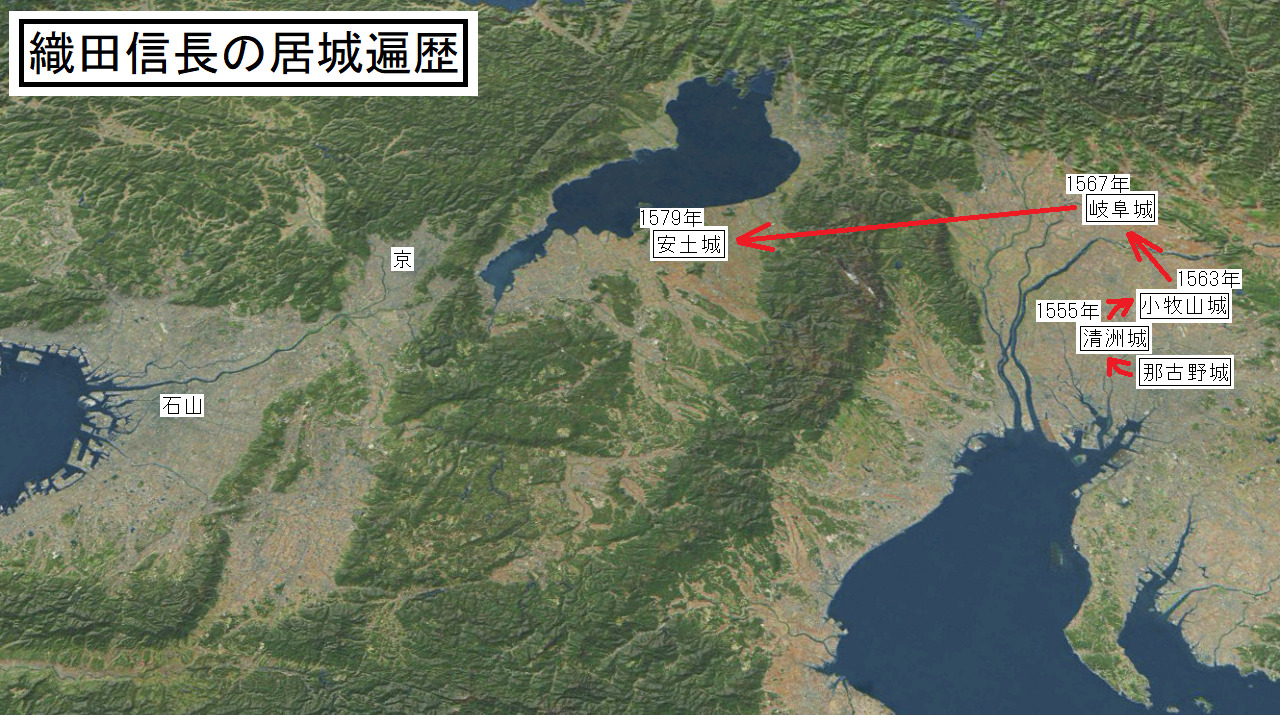

織田信長は、生涯を通じて4回も居城を移転した稀有な戦国大名として有名です。

当時の戦国大名は、生涯拠点を動かさなかったことが多かったため、織田信長の居城移転歴は、当時としてはかなり異質なものに見えます。

もっとも、織田信長の居城移転は、その時々の戦略目的から最も適した位置を選んでいるという意味で極めて合理的であり、また父である織田信秀が、勝幡城→那古野城→古渡城→末盛城と居城を移したことを目にして育った織田信長にとっては何ら不思議なことではなかったのかも知れません。

本稿では、織田信長の居城の遍歴について、そのときの戦略目的を振り返りながら見ていきたいと思います。 “【織田信長の居城遍歴】那古野城→清洲城→小牧山城→岐阜城→安土城への居城移転” の続きを読む

.jpg)