-scaled-e1594626351480.jpg)

金閣寺は、臨済宗相国寺派の禅寺で正式には北山鹿苑禪寺(鹿苑寺)といい、本尊は、観音菩薩(方丈本尊)です。

寺内にある内外に金箔を貼った3層の楼閣建築である舎利殿を金閣といい、この舎利殿があまりにも有名なため、これを含めた寺院全体が別称として金閣寺と呼ばれています。

【目次(タップ可)】

足利義満による北山新都心計画

西園寺公経による別荘建設(1224年)

現在金閣寺が建っているのは、元仁元年(1224年)に藤原公経(西園寺公経)が別荘兼寺とである「北山第」を建立した場所でした。

西園寺家は、承久の乱が起こった際にはいち早く鎌倉にその報を届けたするなど鎌倉幕府に近い立場にあって鎌倉時代には大きな力を有しており、西園寺公経の死後は、その子孫が北山第を引き継いでいきました。

もっとも、鎌倉幕府が滅亡して建武の新政が始まった建武元年(1334年)、西園寺公宗が後醍醐天皇を暗殺して新政府を転覆しようと試みて失敗し処刑されると、西園寺家の膨大な所領と資産が没収されてしまいます。

その結果、経済力を失った西園寺家では、別荘であった北山第を整備する資力を失い、北山第は次第に朽廃していきます。

足利義満が北山第取得(1397年)

応安元年12月30日(1369年2月7日)に室町幕府第3代将軍となった足利義満は、応永元年12月17日(1395年1月8日)に将軍職とそれまでの将軍館であった花の御所を嫡男である足利義持に譲ったのですが、以降も政治の実権を離しませんでした。

将軍職を譲り渡した後も大きな力を保持し続ける足利義満は、応永4年(1397年)、保有していた河内国の領地と引き換えに北山第を譲り受け、そこに自らの野望を実現するための都市建設を始めます。

足利義満による北山大改造

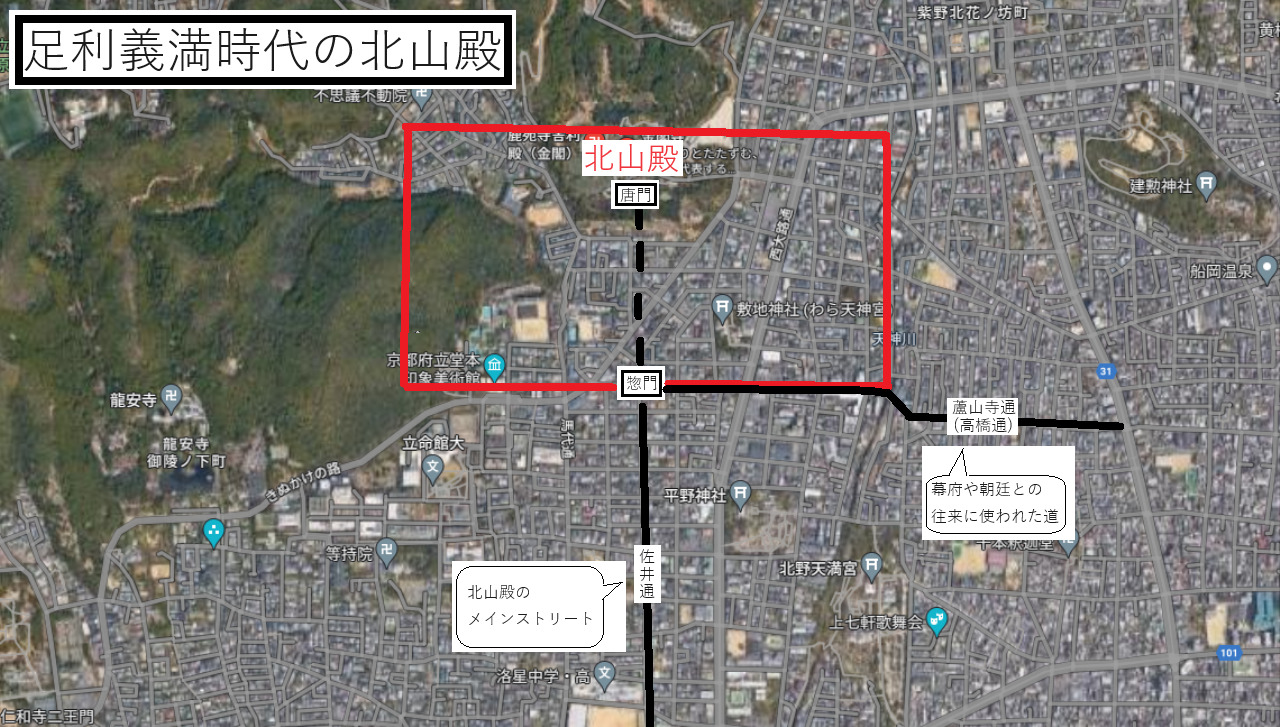

北山第を取得した足利義満は、その規模は不明ですが、同地に自ら意に沿う形となる山荘(北山殿、現在の鹿苑寺本堂周辺と推定)を設け、そこを政治の中心とします。

また、この山荘の周囲を大規模改修し、新たな北山新都心を建設します。

なお、この山荘及びその周囲は、あくまでも足利義満の私邸に過ぎないはずなのですが、御所に匹敵する規模であった上、平安京の北側に平安京を見下ろす形で築かれており、当時の足利義満の権力がいかに強大であったのかが計り知れます。

足利義満は、応永6年(1399年)春にこの山荘に移り住んで活動の拠点とし、同年には有名な舎利殿(現在の金閣)が完成しています。

この時点では足利義満が政治の実権を握っていますので、国内政治中枢の全てがここに集約されていくこととなり(今で言う霞ヶ関のようなイメージ)、加えて北山殿が平安京よりさらに北側に位置すること、平安京に似せて新たな場所巨大都市を建設したことなどから、足利義満が天皇にとって代わろうとする意図があったなどとする説も存在しています。

足利義満による北山殿大改造

北山殿に入った足利義満は、応永8年(1401年)に、日本国王の名義で博多の商人肥富と僧祖阿を使節として明に派遣して通交の申し出をし、応永11年(1404年)、日本国王=足利義満が明の皇帝に朝貢する形式をとって日明貿易・勘合貿易が始まります(王とは、中華に従属する属国の代表者の盟主の称号です)。

この日明貿易によって室町幕府は莫大な利益を得ることとなり、この利益は幕府の経済基盤として使われたのですが、さらには足利義満の私邸である北山にも費消されます。

日明貿易による多額の利益が流れ込んだ北山殿では、贅を尽くした豪華絢爛な都市として成長していき、舎利殿を中心とする極楽浄土を表す庭園・建築物が配された北山文化の中心地として発展していきます(なお、足利義満は、西園寺家時代の遺構の一部も残しているため、両時代の名残が併存しています。)。

各種建築物等の散逸

応永15年(1408年)5月6日に足利義満が死亡すると、第4代将軍であった足利義持が北山殿に入ったのですが、翌年に北山殿を出て三条坊門第に移ってしまいます。

そのため、その後、足利義満の妻である北山院・日野康子が北山殿に入って御所とします。

もっとも、応永26年(1419年)11月に北山院・日野康子が死亡すると、多くの建築物が解体され、南禅寺・建仁寺などに寄贈され失われます。

なお、このとき残された金閣(鹿苑寺舎利殿)に加え、銀閣(慈照寺観音殿)・飛雲閣(西本願寺)の3つ併せて「京の三閣」と呼ばれています。

足利義満の死後に寺となる

鹿苑寺開山(1420年)

北山院・日野康子が死亡したことにより北山殿は管理者を失います。

そのため、応永27年(1420年)、足利義満の遺言に従い、夢窓疎石を勧請開山(名目上の開山・初代住職)として禅寺とされ、足利義満の法号「鹿苑院殿」から二字をとって鹿苑寺と名付けられます。

この結果、山荘「北山殿」が、禅寺「鹿苑寺」に生まれ変わったのです。

応仁の乱による荒廃とその後の再建

もっとも、その後に勃発した応仁の乱の際、西軍の陣として鹿苑寺が使用されたため、多くの建築物が消失します。

このときに舎利殿(金閣)自体は残されたものの、二層に安置されていた観音像と三層に安置されていた阿弥陀如来と二十五菩薩の像本体は失われたと伝わっています。また、境内も荒らされ、庭の楓樹の大半が乱の最中に伐られ、池の水量も減ったとされています。

その後、江戸時代に主要な建物が再建され、舎利殿も慶安2年(1649年)に大修理されました。

明治維新後の廃仏毀釈により、寺領の多くが返上されて経済的基盤を失ったものの、明治27年(1894年)、当時の十二世住職貫宗承一によって庭園及び金閣を一般に公開すると共に拝観料を徴収して寺収入を確保し、現在まで維持されています。

舎利殿(金閣寺)放火と再建

以上のとおり、舎利殿(金閣)は、室町時代前期の北山文化を代表する建築として往時の姿を残していましたが、昭和25年(1950年)7月2日、放火によって内部に安置されていた国宝足利義満坐像、伝運慶作の観世音菩薩像、春日仏師作の夢窓疎石像等10体の木像等と共に消失しています。

この事件は三島由紀夫の小説「金閣寺」、水上勉の小説「五番町夕霧楼」・「金閣炎上」の題材にもなっています。

なお、舎利殿(金閣)の頂上にあった鳳凰及び「究竟頂」の額は火災以前に取り外されていたため、焼失を免れて現存しています。

その後、舎利殿(金閣)は、昭和30年(1955年)に再建された後に昭和大修復を経て現在の姿となり、平成6年(1994年)12月、にユネスコの世界遺産(文化遺産)「古都京都の文化財」の構成資産に登録されています。

金閣寺の現在の境内

以上のとおり、金閣寺(鹿苑寺)の歴史の概略を確認した上で、いよいよ現在の金閣寺の境内を見ていきましょう。

総門

まずは、金閣寺の入り口である総門から。

ここは、まだ拝観料を支払う手前に潜ります。

庫裡

舎利殿(金閣)

舎利殿(金閣)は、その名の通り、舎利(お釈迦様のお骨)をお祀りするための建物です。

舎利殿(金閣)は、応永5年(1398年)完成の消失前のものと、昭和30年(1955年)に再建されたものとでは細部に違いがあります。

もっとも顕著な相違は、焼失前舎利殿は三層のみに金箔が残り、二層には全く金箔が残っていなかったものの、再建舎利殿には二層外壁にも金箔が張られていることです。

また、焼失前の金閣では二層の東面と西面の中央に連子窓が設けられていたのですが、再建金閣では二層の東・西面はすべて壁となっているところも相違点です。

舎利殿(金閣)は、木造3階建ての楼閣建築で、初層と二層の間には屋根の出を作らないため、形式的には「二重三階」となっているため建物の内部は三層に分かれているのですが、第一層は公家風の寝殿造り、第二層は鎌倉時代の書院造風、第三層は禅宗様仏堂風の造りので、異なる三つの様式を組み合わせた意図がよくわからない構造の建築となっています。

初層は金箔を張らず素木仕上げとし、二層と三層の外面(高欄を含む)は漆の上から純金の箔が張ってあり、三層は内部も全面金箔が張られています。

なお、造営当時は舎利殿の周りにいくつか建物が作られ、舎利殿の北に作られた天鏡閣といわれる建物(会所、今で言うパーティホール)とは、双方の二階で橋がかけられ廊下で往来が出来たとのことですが、天鏡閣は現存していませんので、往時の姿を見ることはできません。

方丈

延宝6年(1678年)、後水尾天皇の寄進によって再興された本堂に相当する単層入母屋造桟瓦葺の建物です。

平成17年(2005年)から解体修理が行われ、平成19年(2007年)に修復工事を終えています。

陸舟(りくしゅう)の松

方丈北側にあり、600年前に足利義満の盆栽であったものを、足利義満自ら手植えしたと伝えられる舟形をした松です。京都三松の一つ。

大書院

江戸中期(貞享年間)の建築。伊藤若冲の障壁画(襖絵)で知られていましたが、保存上の問題から承天閣美術館に移管され(下記文化財の項を参照)、現在は加藤東一によって「淡墨桜図」「大杉図」「日輪図」「月輪図」「鵜之図」「臥竜梅図」「千鳥図」「若竹図」等が描かれています。

庭園

-scaled-e1594626351480.jpg)

金閣を水面に映す鏡湖池を中心とする池泉回遊式庭園で、国の特別史跡・特別名勝に指定されています。

鏡湖池には葦原島、鶴島、亀島などの大小の島々のほか、当時の諸大名が競って献上したためにその名がついたとされる畠山石、赤松石、細川石などの奇岩名石が数多く配されています。

また,北側の池である安民沢には白蛇の塚があり,その南には龍門滝があり、鯉が滝を登ると龍になると言われる中国の故事「登龍門」にちなんだ鯉魚石が置かれています。

銀河泉(ぎんがせん)

足利義満がお茶の水に使ったと伝えられる泉です。

巌下水(がんかすい)

足利義満が手洗いに用いたと伝えられる泉です。

夕佳亭(せっかてい)

寄棟造茅葺、三畳敷の席に勝手と土間からなる主屋に、切妻造こけら葺で二畳敷の鳳棲楼と呼ばれる上段の間が連なった茶室です。

ここから眺めると舎利殿(金閣)が夕日に美しく映えることから、夕佳亭(せっかてい)の名がつけられたと言われています。

明治初年に焼失し、1874年(明治7年)に再建され,1997年(平成9年)に解体修理が行われています。

不動堂

境内に現存する最も古い建物で、天正年間に宇喜多秀家が再建したとされています。

不動堂に祀られる本尊は、空海(弘法大師)作と伝えられる石不動明王で、霊験あらたかな秘仏として江戸期から広く庶民信仰の対象となっていました。節分と8月16日に開廟法要が営まれます。