宮部継潤(みやべけいじゅん)は、北近江の国衆から羽柴秀吉に降ることによって出世を果たし、最終的には但馬国を得て山陰の要衝である鳥取城主となった戦国大名です。

宮部継潤に対しては、後に天下人となる豊臣秀吉(当時の名は木下秀吉)が、後に関白となる豊臣秀次(当時の名は治兵衛)を人質として差し出すほどの力と器量を有し、また羽柴秀吉による中国攻めの際には羽柴秀長と共に山陰方面攻略を成功させ、その後の豊臣政権下における対毛利家の最前線に配されるほどの信頼を勝ち得た有する人物でもありました。

本稿では、その功績が大きいにも関わらず、過小評価されてマイナー扱いとされている宮部継潤の生涯について、簡単に紹介していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

北近江有力国衆時代

出生(1528年?)

宮部継潤は、享禄元年(1528年)頃に、近江国坂田郡醒ケ井(現在の滋賀県米原市醒ヶ井)において土肥真舜の子として生まれます。

幼名は、孫八といいました。

なお、土肥孫八→善祥坊(坊号)→宮部継潤と名を変えているのですが、本稿では便宜上、宮部継潤の表記で統一します。

宮部清潤のもとに身を寄せる

天文5年(1536年)、宮部継潤は、幼くして比叡山に登って行栄坊に師事し、剃髪して善祥坊と名乗りました。

比叡山では、荒法師(僧兵)であったとされる宮部継潤は、その後に比叡山を下りて近江国浅井郡宮部村(現在の滋賀県長浜市宮部町)の湯次神社社僧兼宮部城主であった宮部清潤の下に身を寄せます。

そして、宮部清潤の下で宮部継潤に名を改めています(宮部清潤と宮部継潤の関係性は不明ですが、宮部継潤が後に宮部城主となっていることから宮部清潤の養子となったものと考えられます)。

浅井家の重臣となる

宮部家に入った宮部継潤は、北近江で勢力を拡大させた浅井家の傘下に加わり、その重臣となります。

羽柴秀吉の与力となる

羽柴秀吉の調略に乗る(1572年10月)

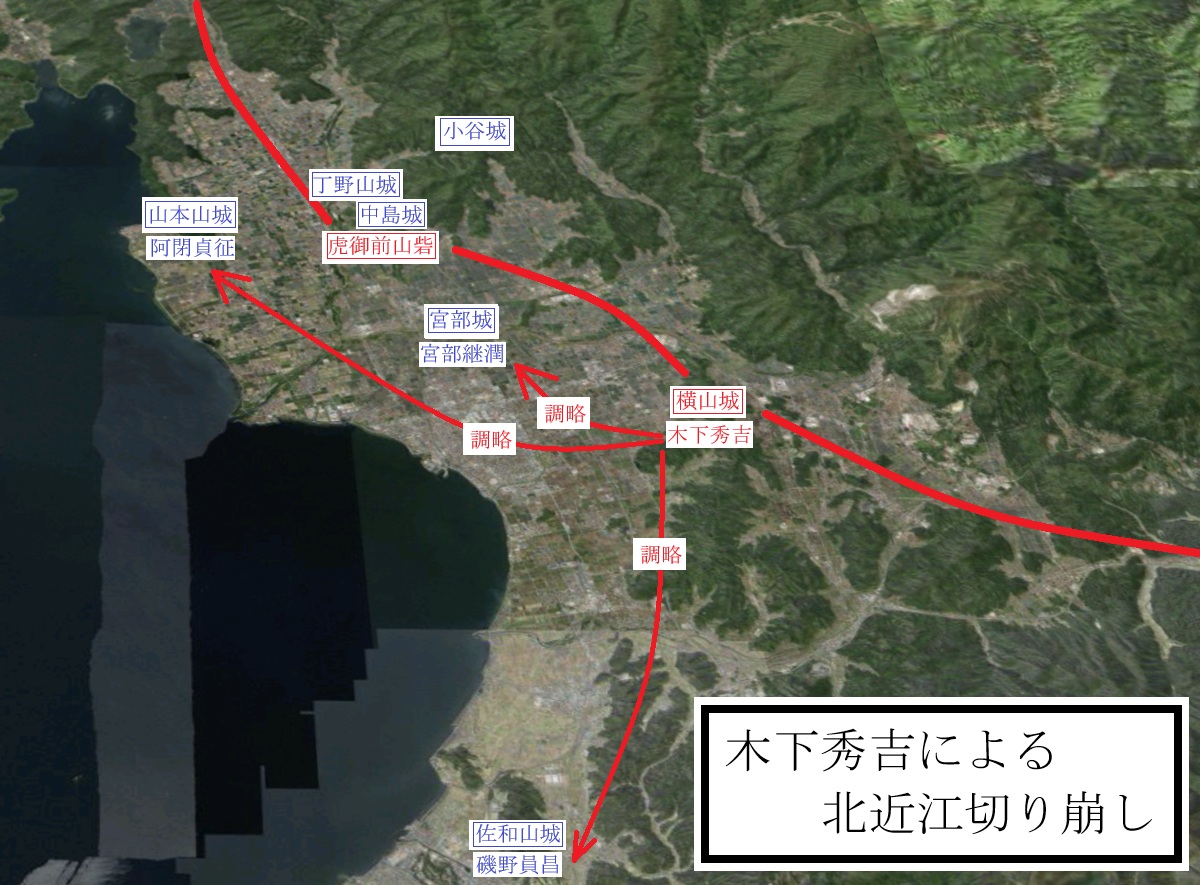

ところが、元亀元年(1570年)4月下旬、主君であった浅井長政が織田信長から離反したことにより、浅井家と織田家が敵対関係となり、織田家による北近江攻めが始まります。

このとき、堅城として有名な浅井家の本拠地・小谷城を力攻めすると損害が大きくなると考えた織田信長は、周囲の支城を順に攻略して孤立させた後に小谷城を攻撃することに決定します。

そこで、織田信長は、小谷城に近い横山城を攻略して同城に木下秀吉を入れた後、元亀3年(1572年)8月9日、小谷城の南西近くに位置する虎御前山を城塞化して前線基地とし、小谷城と南方の支城との分断してしまいました。

その後、木下秀吉が中心となって小谷城との連絡網を遮断されて孤立した虎御前山城以南の支城調略を進めていきました。

浅井家に与する小谷城以南の北近江国衆の調略を開始した木下秀吉は、小谷城の数km南に位置する宮部城(正確な位置は不明ですが、現在の滋賀県長浜市宮部町852所在の宮部神社辺りであったと考えられています。)の城主であった宮部継潤にも接触していきます。

虎御前山城により浅井家本城である小谷城との連携を阻害された宮部城主・宮部継潤としては、小谷城からの後詰なしに織田軍と対峙する力はありません。

そこで、同年10月、宮部継潤は、やむなく木下秀吉の調略に従って織田方に寝返る決断を下しました。

このとき、宮部継潤は、木下秀吉の与力となったのですが、織田方に降る対価として自身の安全保障のために、当時4歳であった木下秀吉の甥・治兵衛(後の羽柴秀次)を事実上の人質として受け取っています。

なお、治兵衛を受け取った宮部継潤は、治兵衛という百姓名を棄てさせた上で次兵衛尉と名乗らせ、宮部家家臣の田中久兵衛(後の田中吉政)を傅役として付けています(なお、後に豊臣秀次は宮部継潤の養子となっているのですが、養子となった正確な時期は不明です。)。

旧主である浅井方への攻撃

織田方に降った宮部継潤でしたが、宮部城が小谷城の僅か数km南に位置する小谷城攻めには欠かせない最前線拠点となるため、織田信長から宮部城と宮部村の防衛を命じられました(信長公記)。

その上で、宮部家は浅井方への攻撃の先兵として使われるようになります。

その結果、織田方に降った直後に行われた浅井方の国友城攻めの際には前線に配置され、浅井方からの銃撃を受けて負傷しています。

木下秀吉から3000石が与えられる

その後、天正元年(1573年)8月、織田軍による攻撃により浅井家が滅亡すると、木下秀吉が、その武功を認められて浅井家旧領であった湖北3郡(坂田郡・浅井郡・伊香郡)12万石と小谷城を与えられます(織田家としては、明智光秀に続く2人目の城付知行)。

このとき、宮部継潤もまた木下秀吉の武功を支えたことを高く評価され、木下秀吉より3000石の所領が与えられました。

羽柴秀吉の中国攻めで但馬方面を担当

中国攻めに従軍

天正5年(1577年)に織田家による中国攻めが始まり、羽柴秀吉(天正3年/1575年に木下秀吉から羽柴秀吉に名字変更)がその総司令官に任命されると、その与力であった宮部継潤もこれに従軍します。

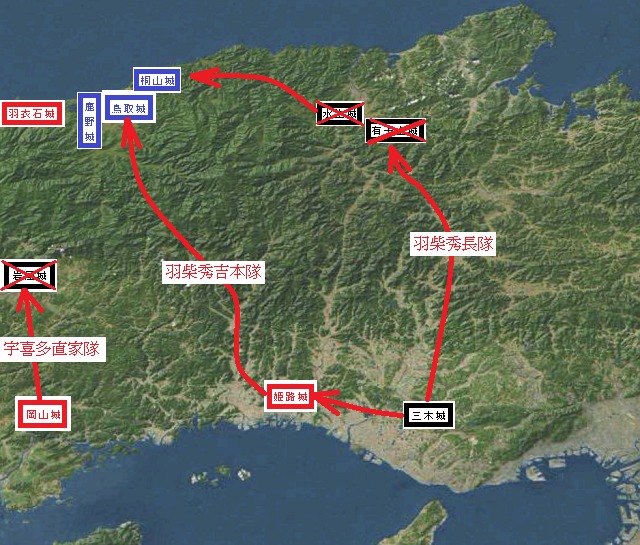

中国地方に入った羽柴秀吉は、調略や制圧などの手段により毛利領への侵攻を進めていったのですが、主に山陽道を羽柴秀吉が、山陰道を羽柴秀長が担当していました。

そして、宮部継潤は、山陰道方面を担当する羽柴秀長の下につけられ、山陰道方面軍の副官兼軍団長として指揮をとりました。

第1次鳥取城攻め(1580年6月)

天正8年(1580年)の第1次鳥取城攻めの際には、標高263mの山上にある堅城である鳥取城を力攻めすると損害が大きくなると判断した羽柴秀吉は、鳥取城を包囲し、兵糧攻めを仕掛ける選択をします。

このとき、山陰方面から鳥取城に向かっていた宮部継潤隊がその支城である鹿野城を攻略し、鳥取城包囲を援護しています(なお、同じく山陰方面を進んだ羽柴秀長隊も、東の桐山城・二子山城を攻略しています。)。

鹿野城を落とした宮部継潤は、南条元続らと共に東側の吉川元春の備えとなった上で、山陽道から来た羽柴秀吉本隊で鳥取城を取り囲み、3か月で鳥取城を攻略しています。

第2次鳥取城攻め

その後、天正8年(1580年)10月、山名豊国の降伏を承服できなかった山名家家老の森下道誉、中村春続が毛利家に助けを求めたことにより鳥取城が毛利方となったため、羽柴軍は再び鳥取城を攻撃することを余儀なくされました。

このとき、羽柴秀吉は、元鳥取城主の山名豊国の手引きにより、鳥取城の周りの要所に新たに付城を築くなどし、合計2万人の兵で全長12㎞にわたる鳥取城包囲網を構築して、鳥取城への陸上からの物資搬入を遮断し、再び鳥取城包囲戦が始まりました(鳥取城の飢え殺し)。

この戦いでは、宮部継潤は、桑山重晴らと共に城北東の包囲を担当しています。

但馬国2郡を与えられる

宮部継潤は、天正8年(1580年)頃、中国攻めでの功績により、但馬国の美含郡・城崎郡・二方郡合計2万石を与えられ、豊岡城主となっています。

なお、同じころに但馬国方面軍の長官であった羽柴秀長にも但馬国4郡(養父郡・朝来郡・七美郡・気多郡)を与えられていることから、羽柴秀吉による中国山陰方面侵攻は、総司令官を羽柴秀長とし、近江勢を率いる軍団長として宮部継潤を用い、これらの2人を2トップとして展開されていたことがわかります。

毛利家に対する抑えとして

鳥取城代となる(1581年)

その後、宮部継潤は、天正9年(1581年)10月、山陰での戦功が認められて鳥取城代に任じられます。

この点、毛利家山陰方面は毛利両川の1人である吉川元春のテリトリーであり、宮部継潤が入った鳥取城は、山陰方面最前線拠点として常に吉川元春の脅威にさらされる危険な城でした。

そこで、鳥取城に入った宮部継潤は、直ちに鳥取城・山上ノ丸の改修を行うなどして防衛力強化を図り、また因幡国内の国衆をまとめていくことにより、以降の毛利家との最前線拠点となる因幡国支配を担うようになります。

山陰方面の抑えとなる

鳥取城を攻略したことにより羽柴秀吉による対毛利戦線が山陽方面に集約されていったのですが(備中高松城攻めなど)、宮部継潤は鳥取城で因幡国の国衆を与力として従えていくなどし、これらの力をもって毛利家を牽制することで羽柴秀吉の中国攻めでの山陰方面の壁となり続けました。

後の豊臣秀次を養子に貰い受ける

なお、この頃に豊臣秀次が「宮部次兵衛尉吉継」を名乗っていることを示す初見文書が残っていますので、この頃までのどこかのタイミングで後の豊臣秀次が宮部継潤の養子となったことがわかります。

男子の少ない羽柴家において、家を支える力となり得る後の豊臣秀次を養子として譲り渡していることから見て、この時点で宮部継潤がいかに羽柴家の中で重要なポジションに位置していたかがわかります。

鳥取城主となる

その後、本能寺の変が起こったことにより、その仇討ちのために羽柴秀吉が備中高松の陣を引き払って畿内に戻る際にも、宮部継潤は、追撃を受ける可能性がある毛利家に対するけん制を行います。

また、その後に羽柴秀吉が中国地方を離れて畿内で対明智光秀(山崎の戦い)、対柴田勝家(賤ヶ岳の戦い)などの重要な戦いを転戦していた際にも、宮部継潤のいる鳥取城がまだ国境線の決まっていなかった毛利家に対する前線拠点となって毛利家への牽制となり、畿内で羽柴秀吉が後顧の憂いなく活躍できる基礎となりました。

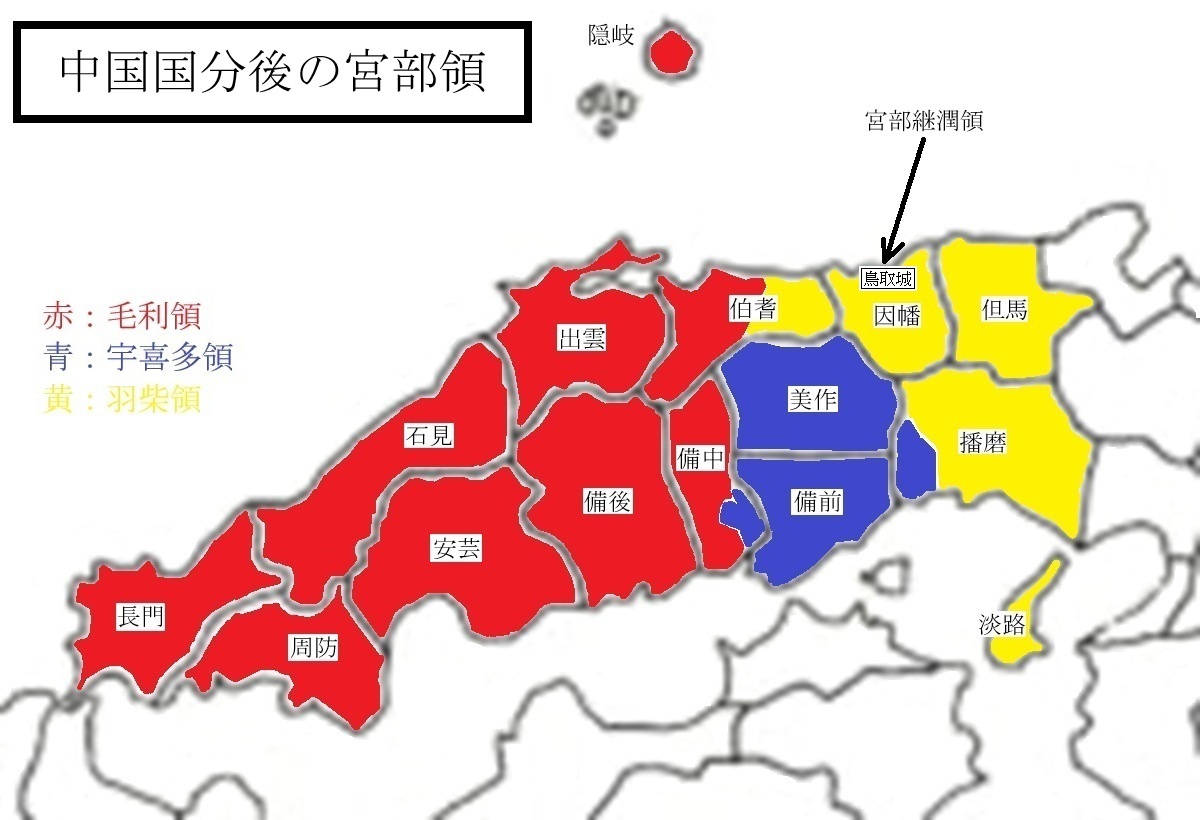

これらの宮部継潤の働きは極めて高く評価され、中国国分により毛利家・宇喜多家を傘下に下して大きな権力を握るようになった羽柴秀吉は、その功に報い、中国国分後に宮部継潤の所領を安堵しただけでなく、さらに正式な鳥取城主に任命しています。

豊臣秀吉の天下統一戦に従軍

九州征伐従軍

羽柴秀吉が、織田家筆頭家老であった柴田勝家を下して時期天下人候補となって天下統一事業に乗り出すと、宮部継潤もまたその傘下の大名としてこれに従軍し、天正13年(1585年)の佐々成政攻めなどでも活躍します。

また、天正14年(1586年)から始まった九州征伐では、南条元続・亀井茲矩・荒木重堅・垣屋光成などの中国地方の大名らを従えて参戦します。

さらに、九州においても豊臣秀長指揮下の軍団長として戦い、日向国高城では島津家久軍を撃退する活躍を見せています(根白坂の戦い)。

5万石を超える大大名となる

九州征伐後に行われた論功行賞により、宮部継潤は因幡・但馬国内で加増を受け、5万9071石を領する大大名となります。

また、その後の天正18年(1590年)の小田原征伐にも従軍しています。

宮部継潤の最期

家督を譲り渡す(1590年)

その後、宮部継潤は、天正18年(1590年)に嫡子・宮部長房に宮部家の家督を譲り渡します。

もっとも、このときの家督相続により宮部継潤が隠居したわけではなく、その後も宮部家の政務をとっています。

他方、この後の戦働きは減少し、文禄元年(1592年)から戦われた文禄の役の際には肥前名護屋へ在陣して渡海を要請したものの認められませんでした(吉川家文書)。

因幡銀山経営(1593年)・加増(1594年)

文禄2年(1593年)、大友義統が改易された豊後国に入り、山口宗弘と共に同国の検地を担当しています。

また、同年、因幡国巨濃郡蒲生郷荒井村に因幡銀山を開き、同銀山経営を任されています。

さらには、文禄3年(1594年)には伏見城の普請にも参加し、それまでの功とあわせて因幡国及び但馬国二方郡8万1000石への加増を受けています。

隠居(1596年)

宮部継潤は、慶長元年(1596年)、高齢を理由として隠居します(宮部文書)。

隠居後の宮部継潤は、豊臣秀吉の御伽衆としてその相談相手を務め、その重臣として政務の一部にも関わりました。

宮部継潤死去(1599年3月25日)

そして、慶長4年(1599年)3月25日に死去します。

享年については、生年が不明であるため不明です(64歳説、72歳説などがあります)。

宮部家所領没収(1600年)

宮部家の後を継いだ宮部長房でしたが、関ヶ原の戦いの際に与力であった木下重堅・垣屋恒総が西軍に与してしまいました。

そのため、西軍敗退後に、宮部家の居城であった鳥取城が亀井茲矩・斎村政広らの攻撃を受けることとなって開城し、宮部家の所領は没収されてしまいました。

ここで宮部家が没落してしまったため、宮部家躍進の功労者である宮部継潤の名が語り継がれることがなくなってしまった結果、以降今日までマイナー武将扱いとされてしまうこととなってしまったのが残念ですね。