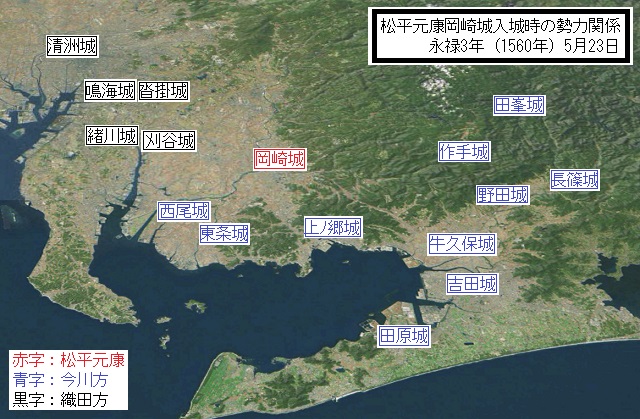

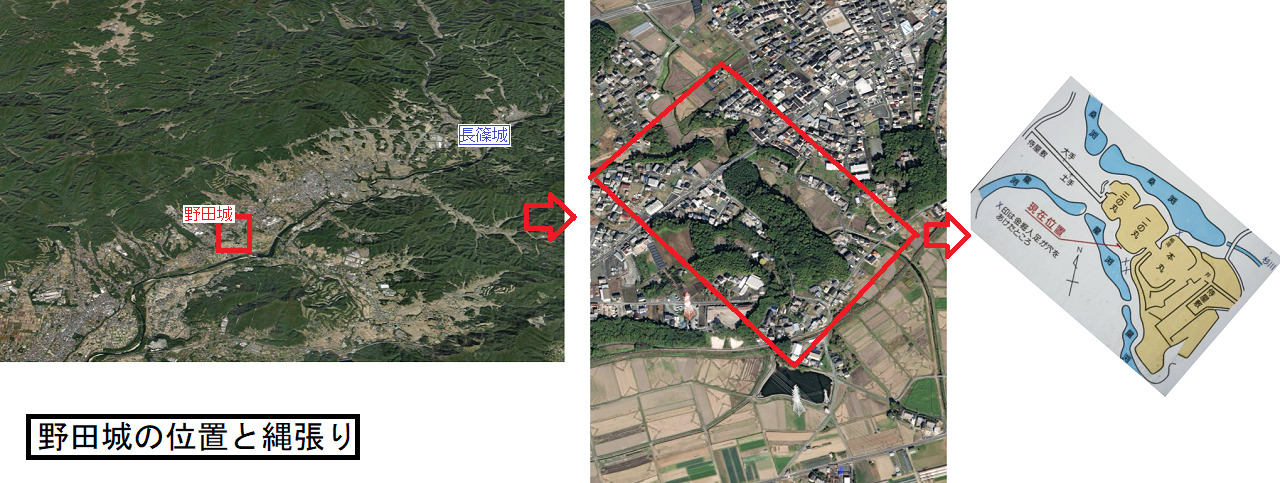

野田城の戦い(のだじょうのたたかい)は、三方ヶ原の戦いに勝利しつつも浜松城を攻略しきれなかった武田軍がその攻略を諦めて西進し、奥三河に向かって攻めるに至った攻城戦です。

武田信玄の西上作戦の一環として元亀4年(1573年)1月から始まり、概ね1ヶ月の攻城戦を経て野田城が武田家に下っています。

もっとも、野田城陥落直後に武田信玄の体調が悪化して死去しておりますので、武田信玄の人生最後の戦いでもあります。

本稿では、この野田城の戦いについて説明していきたいと思いますが、西上作戦の一環として行われていますので、前提を少し長めに紹介した後で野田城の戦いを説明することとします。 “【野田城の戦い】武田信玄の人生最後の戦い” の続きを読む

.jpg)

.jpg)

.jpg)