畿内(大和)から始まったヤマト政権は、次第にその勢力範囲を東西南北に拡大していき、古墳時代には主に畿内から北九州までの範囲をその勢力下に置きました。

その後、ヤマト政権は、現在の関東地方にまで勢力範囲を拡大させたのですが、飛鳥時代頃になっても、現在の東北地方や南九州にはヤマト政権に従わない勢力がありました。

ヤマト政権では東北地方以北の非服従部族をエミシ(蝦夷)、南九州の非服従部族を隼人と呼び、これらの部族を支配下に置くため様々な施策が講じていきました。

本稿では、このうち、ヤマト政権における現在の東北地方獲得のための蝦夷征討・交流の歴史についてその概略を説明していきたいと思います(なお、勘違いしがちなのですが、ヤマト政権による東北獲得政策では戦いよりも交流政策によるものが主であり、戦いによる征服はそれほど多くありません)。

【目次(タップ可)】

ヤマト政権勢力範囲が東北手前まで到達

ヤマト政権の勢力が東日本に拡大

古代狩猟採集生活をしていた日本(北海道・沖縄以外)に水耕稲作が普及したことにより地域間・同一地域内で格差が生じて来ます。

そして、弥生時代に入る頃にはその格差は大きなものとなり、日本各地に巨大な集団が出来始めます。

その中で、大和(現在の奈良県桜井市辺り)に誕生したヤマト政権が、次第に勢力を強め、畿内から九州までの西日本地域の支配に成功します。

そして、ヤマト政権は、5世紀頃までに西日本のほぼ全域から東日本の一部にまでその勢力を及ぼしました。

すなわち、5世紀頃の日本の範囲は、西日本のほぼ全域から東日本の一部までだったのです。

なお、478年に倭王武(雄略天皇)が宋皇帝に送った「倭王武の上表文」に東の毛人55国・西の衆夷を66国・海北95国を征服したと記載していることから、5世紀頃にはヤマト政権の勢力が東日本にも一定程度及んでいたことがわかります。

6世紀頃のヤマト政権の勢力範囲

その後のヤマト政権は、6世紀中頃から後半頃にかけて130もの国造(ヤマト政権の行政区分の1つである国の長)を設置していたのですが、その分布北限は、太平洋側では亘理地方(思国造)と伊具地方(伊久国造)、日本海側では越後平野中部(高志深江国造)と佐渡(佐渡国造)となっており、これがこの頃のヤマト政権の勢力範囲=当時の日本の範囲でした。

そして、これらより北側は、「エミシ」が支配する異国の地と認識されていました。

なお、古代ヤマト政権の勢力範囲であったことを示す前方後円墳の北限が太平洋側北限が角塚古墳(岩手県奥州市胆沢南都田)、日本海側内陸部北限が坊主窪1号墳(山形県東村山郡山辺町大字大寺)、日本海側沿岸部北限が菖蒲塚古墳(新潟県新潟市西蒲区竹野町)であることから、考古学的見地からもこの頃のヤマト政権の勢力範囲が概ね推定できます。

東北日本海側に進出(647年)

その後、皇極天皇4年(645年)6月12日に発生した乙巳の変で権力を手にした中大兄皇子は、大化の改新と呼ばれる国政の一大改革を始めます。

中大兄皇子は、中国の制度を参考に律令国家建設を指向し、行政制度(国郡里制)を整備した上で、そこにいる人民を把握し(編戸制、戸籍・計帳)、そこから正確に税を徴収する(班田収授法、租庸調・雑徭)政策を進めていきます。

また、区画内にいる人からの徴税であるために支配領域の拡大は税収の拡大に繋がることから、支配領域の拡大も目指します。

.jpg)

そこで、ヤマト政権は、当時未開の地であった東北に目を向け、越後平野北半と仙台平野からの北上を目指し、大化3年(647年)に越国渟足柵(現在の新潟市)を、大化4年(648年)には磐舟柵(現在の新潟県村上市)を設置するなど相次いで城柵官衙を設置し、その周辺に大量の移民を送り込むこと繰り返し、ヤマト政権の勢力範囲を拡大させていきました(日本書紀)。

このヤマト政権による城柵設置と大量移民は、そこに住むエミシにとっては土地を奪われる侵攻であるはずなのですが、当初この動きにエミシが抵抗したとする記録はなく、それどころか斉明天皇元年(655年)7月11日に難波宮で北(越国)の蝦夷99人・東(陸奥国)の蝦夷95人を饗応し、百済の調使150人・柵養蝦夷9人・津刈蝦夷6人に冠位各二階を授けたとする記録があることなどから、エミシはヤマト政権による支配を受け入れ、以降平和にこれと同化していったことが推認されます。

ヤマト政権による東北全域支配宣言

陸奥国設置(659年?)

その後も、ヤマト政権による東北進出政策は続き、斉明天皇4年(658年)4月には、当時の越国守であった阿倍比羅夫がエミシ・粛慎征討が始まったとされています(日本書記)。

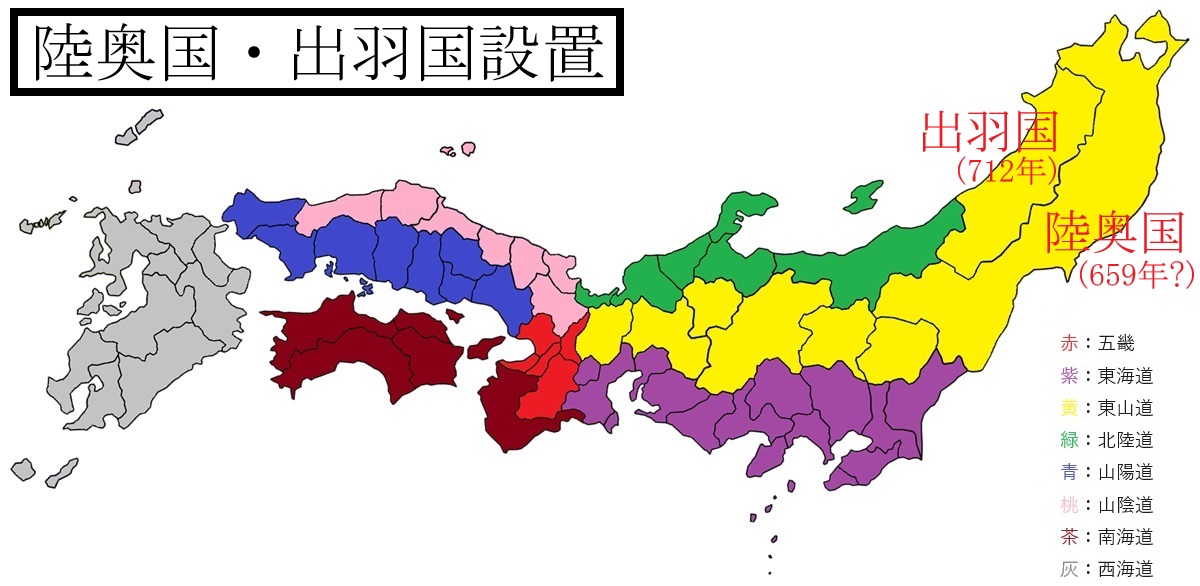

そして、正確な時期は不明ですが、遅くとも斉明天皇5年(659年)3月までに陸奥国が設置されます。

大宝律令制定(701年)

天智天皇2年(663年)8月の白村江の戦いでの大敗を契機としてヤマト政権にて天皇中心の中央集権的律令国家の建設が急がれ、大津令→飛鳥浄御原令を経て、大宝元年(701年)に大宝律令が制定されます。

ここでいう律令国家とは、唐にならって自らを中華と位置づける天皇中心の中央集権国家であり、天皇の支配下にある地域では公地公民制を実施し、周辺の国家・地域を服属させる(蛮国と位置づける)帝国構造でした。

この律令国家制度では、律令国家の支配に服属していなかった東北地方に居住する人々=蝦夷(このとき以降、「エミシ」に対する用字として「蝦夷」定着しています。)は、異民族的な存在として服属させる対象とみなされました。

また、蝦夷征服は、東北地方で算出される砂金や優秀な馬を中央政権の財源にできるという経済的メリットもありました。

そして、大宝律令施行時点で越後平野・仙台平野・米沢盆地・山形盆地まではヤマト政権における律令国家の支配体制に組み込まれていたのですが、これらの地よりも北方の諸地域は「蝦夷」の地と定められ、攻略の対象となりました。

律令制度下における東北支配構造

この後、ヤマト政権が最初に獲得を目指したのは、大崎平野と庄内平野でした。

もっとも、このときには、7世紀半ばの平和的編入時とは異なり、ヤマト政権が律令国家としての軍事力を基にした支配体制を求めたため、現地住民である蝦夷の抵抗に遭います。

また、東北地方の日本海側でもヤマト政権による支配構造を嫌い、蝦夷による反乱が続発します。

出羽国設置(712年9月23日)

.jpg)

その後、和銅元年(708年)9月28日、越後国庄内地方に出羽郡が新設され、また出羽柵が建築されました。

もっとも、このときの出羽郡設置は、現地に住む蝦夷を刺激し、蝦夷による抵抗運動をもたらしました。

これらの蝦夷の抵抗に対し、ヤマト政権では、和銅2年(709年)3月6日、陸奥国には巨勢麻呂を陸奥鎮東将軍に、越後国には佐伯石湯を征越後蝦夷将軍に任じてそれぞれ現地に派遣します。

その後に庄内地方の蝦夷の反乱は鎮圧され、和銅5年(712年)9月23日、出羽郡を中心として新たに出羽国が設置されるに至りました(なお、同年10月10日、陸奥国から最上郡及び置賜郡が分割されて出羽国に併合されました。)。

こうして、形式上は日本の範囲が本州最北端にまで及ぶことを宣言することとなったのですが、現在の東北地方のほぼ全域を陸奥国と出羽国というたった2国に大雑把に分けられていることからもわかるように、ヤマト政権は東北の実体をほぼ把握しておらず、実質的にヤマト政権が東北を支配していると考えるには程遠い状況でした。

そこで、この後、ヤマト政権では、形式的にヤマト政権下に位置付けることを宣言した出羽国・陸奥国について、その実質的支配権を獲得するための施策が講じられていきます。

軍事力による実質支配権獲得政策

蝦夷族長への君姓賜与(710年)

中央で藤原京から平城京への遷都が行われた直後の和銅3年(710年)4月21日、朝廷から陸奥国側蝦夷族長らに対して「君」という姓が与えられ、蝦夷族長が国家の支配秩序の中に編成され、これ以降、君姓が蝦夷族長が名乗る姓として制度化されていきました(なお、天平宝字3年/759年10月8日に「君」の字が「公」の字に改められ、蝦夷族長の君姓も公姓へと換えられています。)。

陸奥国分割策(718年)とその失敗

和銅6年(713年)12月に大崎平野に丹取郡が建てられ、その後の霊亀元年(715年)5月30日には、坂東6国(相模国・上総国・常陸国・上野国・武蔵国・下野国)から陸奥国へ富民1000戸の大量移民が行われます。。

その後、朝廷は、蝦夷への収奪強化を図って、養老2年(718年)5月に陸奥国5郡(石城郡・標葉郡・行方郡・宇多郡・亘理郡)を分離してこれと常陸国の菊田郡をあわせて石城国、陸奥国5郡(白河郡・石背郡・会津郡・安積郡・信夫郡)を分離して石背国をそれぞれ設置し、残りの陸奥8郡(柴田郡・名取郡・伊具郡・宮城郡・黒川郡・色麻郡・志太郡・丹取郡)を縮小した陸奥国とする行政区画の変更を行います。

ところが、これらの中央政権の都合による急激な行政政策変更は現地蝦夷の反感を買い、現地での反乱が頻発します。

そして、養老4年(720年)には、記録上蝦夷反乱の最初である蝦夷が陸奥按察使であった上毛野広人を殺害するという事件が起こります(続日本紀・養老4年9月丁丑条)。

この反乱はすぐに鎮圧されたのですが、太政官奏により急激な行政政策は不可能であると判断させられた朝廷は、養老6年(722年)には蝦夷への収奪緩和目的で陸奥国内の租庸調が停止され、あわせて石城国と石背国が廃止されて再び陸奥国へ併合することにより広域陸奥国が復活すると共に、新たな支配体制を模索し始めます。

陸奥国府・多賀城の創建(724年)

朝廷は、相次ぐエミシの蜂起を鎮めるため、まずは現地に前線基地となる中央政府支配機関を設置し、そこに中央の軍事技術を備えた部隊を駐屯させて支配を確立しようと考えました。

そのために、陸奥国に軍事の中心となる鎮守府と、行政の中心となる陸奥国府を設置することを決定します。

このうち、行政の中心となる陸奥国府として、神亀元年(724年)、按察使兼鎮守将軍大野東人により陸奥国国府となる多賀城が創建されました(日本三古碑の1つである多賀城碑によると、多賀城は724年に創建され、762年に改修されたとされています。)。

多賀城の創建により、朝廷は、東北地方全域に及ぶ支配意思を明確にし、中央は平安京・西国は大宰府・東北は多賀城という3つの都市で統治する支配構造となりました。

そして、多賀城造営以降、同地に腰を据え、城柵及び官衙の造営・整備などの諸政策が進められていくこととなりました。

鎮守府設置(729年頃?)

また、多賀城付近には、軍事の中心役所となる鎮守府が設置され(長官の名の初見は天平元年/729年)、鎮兵と呼ばれる兵が配備されました。

城柵の警備には陸奥国・出羽国の軍団の兵が割り当てられたのですが、蝦夷との対立が激しい陸奥国においては最大7個の軍団が配置され、東国の軍団兵を割り当てることでその人員を維持していました。

これらの陸奥国府(多賀城)と鎮守府の設置により、多賀城付近が陸奥国全域の政治・軍事・文化の中心として機能するようになりました。

秋田城の創建(733年)

.jpg)

また、天平5年(734年)12月26日、庄内平野にあった出羽柵が、一気に100km北に位置する人口希薄な秋田村高清水岡(現在の秋田市)に移設され(続日本紀)、出羽国支配の拠点とされることとなりました。

もっとも、移転当初の出羽柵は当時の朝廷の支配域の北辺に突出しており、出羽柵の設置により新たにその周辺に蝦夷や柵戸移民が混在する集落が形成していったものと推測されています。なお、出羽柵の名は、天平宝字年間(757年~765年)に秋田城に改称されています。

その後、天平9年(737年)1月22日に、陸奥按察使兼鎮守将軍大野東人により、多賀柵から出羽柵への直通連絡路開通申請があり、朝廷から調査団の派遣と当該連絡路の建設が進められたのですが、以下の天然痘大流行により当該計画は頓挫しています。

征夷政策に与えられた官職

飛鳥時代以降、東北地方の蝦夷征討事業を指揮する官職として、臨時の将軍職が設けられ、東国・奥州を征伐する将軍に進軍する征夷将軍(征東将軍)、日本海側を進軍する将軍に鎮狄将軍(征狄将軍)が補任されるようになります。また、陸奥国に置かれた軍政府である鎮守府の長官は鎮守府将軍とされました。

また、さらに大きな遠征がなされるときには「大将軍」職が与えられることとなり、蝦夷征討のための事業として藤原宇合が持節大将軍に補任され、奈良末期の延暦7年(788年)7月6日には紀古佐美が征東大将軍に、その後、延暦10年(791年)7月13日に大伴弟麻呂征夷大将軍に任命されるに至っています。

軍団制の形骸化(737年)

天平9年(737年)に西日本から東国にかけての広い地域で天然痘が大流行し、日本列島全体に甚大な被害をもたらしました。

このとき、中央で権力を握っていた藤原四兄弟が立て続けに天然痘に罹患して死去して藤原四子政権が終焉を迎えたため、中央政権にも大きな混乱が生じました。

続けて政権を握った橘諸兄は、疲弊した国力を復活させるため民力休養を主眼とした政策を実施していくこととします。

この政策の一環として、天平11年(739年)に陸奥・出羽地域を除いて軍団兵士制を廃止してしまいました。

この結果、城柵の守備を継続する必要から陸奥・出羽では軍団兵士制や鎮兵制が維持されたものの、東国を中心とするその他地域から兵を徴発して陸奥・出羽に送り込むことが出来なくなったため、次第に陸奥・出羽両国の軍団性も形骸化していきました。

金の算出と献上(749年)

天平15年(743年)に陸奥守となった百済王敬福が、天平21年(749年)4月、小田郡で金が発見されたことを報告すると共に、小田郡産出の黄金900両を朝廷に献上します。

この小田郡での金産出は、その後の朝廷の東北統治に大きな影響を及ぼします。

金の献上を受けた朝廷は、当初は天平勝宝4年(752年)から始まった大仏建立時の鍍金に使用していただけだったのですが、大仏鍍金が終わっても、金がもたらす莫大な利益に目をつけ、小田郡で見つかった金の独占を検討し始めたのです。

その目的を達するため、朝廷は、小田郡とその周辺地域を確保することで蝦夷への金流出を阻止して小田郡産の金を独占すると共に、さらに小田郡以北にも金資源がないかを探索する方針がとられました。

桃生城・雄勝城・伊治城造営

そして、朝廷は、産金地である小田郡の確保と、さらなる産金地となりうる本吉・気仙方面への進出を図ります。

そして、天平宝字3年(759年)9月、北上川船運を抑えるために陸奥国牡鹿郡(現在の宮城県石巻市)の北上川河口に桃生城を、また雄勝城を設置します。

また、神護景雲元年(767年)10月15日、山道を確保するために陸奥国栗原地方(現在の宮城県栗原市)に伊治城を完成させ、神護景雲3年(769年)6月9日に陸奥国栗原郡を設置して浮宕百姓などの移住が進められました。

これらの朝廷の動きに対し、宝亀5年(774年)、海道の蝦夷が反乱を起こして桃生城を焼き払うなどし、その後弘仁2年(811年)に至るまで足掛け38年間に及ぶ戦争が始まることとなりました(38年戦争)。

仙台平野~大崎・栗原地方を失陥

この38年戦争の最中、宝亀11年(780年)3月には朝廷から官位も授けられていた陸奥国栗原地方の蝦夷族長・伊治公呰麻呂が反乱を起こし、これに同調する部族長らも加わって多賀城を襲撃し、府庫を略奪した上で火を放ってこれを焼き払うという事件が起こります。

38年戦争に加えて伊治公呰麻呂が反乱を起こしたことにより、仙台平野から大崎・栗原地方に及ぶ朝廷支配が失われてしまいました。

それまでの東北支配の実績が覆されたことに驚いた朝廷では、直ちにこれらに対処する必要を痛感し、同年3月28日に征討使任命の人事として中納言藤原継縄を征東大使、大伴益立と紀古佐美を征討副使に任命し(判官と主典各4人も任命)、さらに、翌同年3月29日には大伴真綱を鎮守副将軍、安倍家麻呂を出羽鎮狄将軍に任命し(鎮狄使の軍監と軍曹各2人も任命)、対応にあたらせることとします。

また、反乱鎮圧のために関東から数万人もの兵が動員されることとなり、それまでの現地官人・現地兵力を主体とする征夷軍編成を大きく転換させる規模の軍事行動が行われることとなりました。

もっとも、この後の伊治公呰麻呂の動向は不明であり、何らかの解決があったことしかわかっていません。

桓武天皇による3度の征夷(789年〜802年)

天応元年(781年)4月に桓武天皇が即位すると、仙台平野から大崎・栗原地方に及ぶ広域蝦夷反乱(38年戦争)を鎮めるため、以下の3度に及ぶ大規模な蝦夷征伐策を計画します。

① 第1次征討(789年)

まずは、延暦8年(789年)に胆沢・和賀・志波を奪還する目的で紀古佐美を征東大使とし、4万人(兵2万7470人・輜重1万2440人)とも言われる兵を率いさせて、エミシ討伐に向かわせたのですが、蝦夷族長であったアテルイに大敗して計画が失敗に終わります。

② 第2次征討(794年)

その後、延暦13年(794年)、再度の征討軍として征夷大使大伴弟麻呂・征夷副使坂上田村麻呂により10万人の兵を率いての蝦夷征伐が行われ、朝廷側が勝利したとされているのですが、資料に乏しくこのときの征伐経緯の詳細は不明です。

③ 第3次征討(801年)

そして、坂上田村麻呂が、延暦15年1月25日(796年3月9日)に陸奥出羽按察使兼陸奥守、同年10月27日(11月30日)に鎮守将軍にそれぞれ任命され、延暦20年(801年)桓武天皇治世3度目の遠征として、坂上田村麻呂を征夷大将軍とする軍(兵数4万人・軍監5人・軍曹32人)が送られます。

このときの戦いは、最終的には延暦21年(802年)に坂上田村麻呂が蝦夷族長のアテルイ・モレら500人を降して京に護送することで成功に終わり(日本紀略)、東北方面での蝦夷の脅威を減退させました。なお、坂上田村麻呂は、朝廷にこれらの蝦夷の助命嘆願をしたのですが許されず、捕えられた蝦夷は河内国で処刑されています。

胆沢城造営(802年)

第3次征討により胆沢(現在の岩手県奥州市)~志波(現在の岩手県盛岡市)を奪還した朝廷は、これらの地を確保するため、まずは延暦21年(802年)正月9日、坂上田村麻呂を造陸奥国胆沢城使として胆沢に派遣し、胆沢城の造営が始めさせます。

そして、胆沢城の完成後、胆沢支配を確立させるために駿河国・甲斐国・相模国・武蔵国・上総国・下総国・常陸国・信濃国・上野国・下野国などから浪人4000人が胆沢城周辺に移住させられ、鎮守府が胆沢城に移されました。

志波城造営(803年)

続けて、志波を確保するため、延暦22年(803年)3月6日には坂上田村麻呂に志波城を築城させることとしました。なお、同年2月に越後国の米と塩が造志波城所に送られ、延暦23年(804年)5月に朝廷に対して志波城と胆沢郡家との間に郵駅を置くべきとする申請がなされていることから、完成時期はこの頃と推定されます。

払田柵造営

そして、陸奥方面での胆沢城・志波城の造営にあわせて、出羽方面でも蝦夷政策が進められ、第二次雄勝城と見られる払田柵が築かれました。

また、延暦23年(804年)11月、秋田城の大改修が行われ、秋田城周囲に秋田郡が設置され、城司が民衆を直接支配する城制から、郡司を介して支配する郡制に移行しました。

同化政策による実質的支配権獲得政策

徳政相論(805年12月7日)

以上のとおり、東北地方の支配領域を、陸奥方面は志波城、出羽方面は払田柵まで広げたところで、桓武天皇はさらなる支配領域拡大を目指して4度目の征夷の準備を始めます。

ところが、延暦24年(805年)、藤原緒嗣から桓武天皇に対し、桓武天皇の施策である平安京造作と東北軍事遠征がいずれも経済的に負担が重いものであり、これらが民を苦しめているとの諫言がなされます。

この諫言を受け、桓武天皇は、延暦24年(805年)12月7日、藤原緒嗣と菅野真道に天下の徳政について議論させ、藤原緒嗣の主張を採用して造都及び征夷の停廃を決定します(徳政相論)。

征夷政策の停止

徳政相論の結果、4度目となる予定の征夷は中止され、以降、兵・物資の調達、柵戸の移配などの征夷政策は停止されることとなりました。

そして、この後は、陸奥国及び出羽国における必要物資等も現地で調達されるようになります。

そして、弘仁2年(811年)1月11日、陸奥国志波城を拠点とする和我郡・薭縫郡・斯波郡の志波三郡が設置されたのですが、このときには移民政策は行われなかったようです(そのため、服属させた蝦夷を配置した可能性が高いと思われます。)。

なお、陸奥国の最前線拠点であった志波城は、水害のため、弘仁2年(811年)3月頃に約10km南方の徳丹城に移転しています(類聚三代格)。

征夷政策終結(811年)

弘仁2年(811年)2月5日、陸奥出羽按察使文室綿麻呂が、6月上旬に陸奥国と出羽国の兵2万6000人を徴発して爾薩体村と幣伊村を征討したいと嵯峨天皇に申請し許可されます。

その後、同年10月5日に文室綿麻呂が突如として戦勝報告を提出し、弘仁2年12月13日(811年12月31日)、文室綿麻呂は従三位征夷将軍に叙されます。

そして、文室綿麻呂は、征夷の時代が終わったことを宣言し、陸奥国の鎮兵3800人を段階的に1000人に、軍団兵士を4団4000人から2団2000人に大幅削減を奏上します。

以上の経緯から、文室綿麻呂による征夷は、徳政相論に基づく征夷中止方針の実施のために行われたもので、征夷終結のための征夷と考えられています。

蝦夷同化政策(812年)

徳政相論により武力による征夷を諦めた朝廷は、同化政策により蝦夷を取り込み、その結果として陸奥国・出羽国全域に支配を及ぼしていこうと考えました(民夷融和政策)。

弘仁3年(812年)6月2日には、夷俘の中から1人の長(夷俘長)を選んで夷俘を監督させることでの支配が進められ、蝦夷や俘囚個人に対して「夷俘」と蔑称することを禁止し、富裕・善行によって叙位されることが可能となった上、官職や位階を有する夷俘に対しては官位姓名で、有しない夷俘に対しても姓名で呼ぶべきこととされた東北南部・中部については、同和政策による朝廷の支配が進んでいきました(なお、この頃でも津軽・渡島は蝦夷と呼ばれていました)。

そして、弘仁3年(812年)頃から積極的に両国の統治機構の整備を進められ、この頃から進められた機構整備では、役人の再編成が行われただけでなく、鎮守府胆沢城が陸奥国府多賀城と併存する補助国府のような役割を担うようになりました。

蝦夷系豪族の台頭

中央から陸奥国・出羽国への圧力を減らしてこれらの地域の支配を現地蝦夷部族の活用で行おうとしたことにより、陸奥国・出羽国に中央政府との関係をうまく利用することによりそれまでの小集団とは異なる大規模の豪族が現れ始めます。

朝廷が東北支配権喪失

その後、徴税・徴兵の負担から逃れるために民の逃亡・偽籍が増加したことなどにより朝廷の力が低下し律令制度の限界が見え始め、10世紀頃になると古代律令国家制度が完全に破綻に至ってしまいます。

そして、朝廷による支配力が弱まったことにより、東北地方全域で各部族同士が支配権を争う戦乱の時代に入っていきます(なお、律令制度崩壊により朝廷の記録からは東北以北の記録が失われていくのですが、考古学的に見るとそれまでの集落遺跡が終期を迎え、代わりに防御性集落・環濠集落が現れ始めているため東北戦乱の時代に入ったことがわかります。)。

この動きの中で、奥六郡の安倍氏や山北三郡の清原氏(俘囚か在庁官人かは不明)などが他の蝦夷集団を下していくことで巨大化していきました。

そして、前九年の役により清原氏が、後三年の役により奥州藤原氏が台頭し、東北地方全域が朝廷の支配領域から離れた武家による支配領域となっていきました。