三貨制度とは、江戸時代に日本で採用された金・銀・銭を基本とする貨幣制度です。

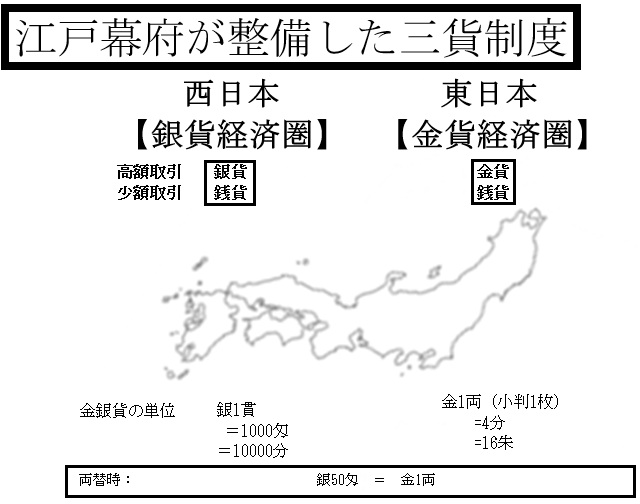

もっとも、同一地域で金貨・銀貨・銭貨が併用されたわけではなく、西日本では銀貨+銭貨、東日本では金貨+銭貨で商取引が行われており、これらを総称して三貨制度といいます(なお、江戸幕府が三貨制度という認識をもっていたわけではなく、三貨制度とは現在から当時を顧みた際に用いる用語です。実際、三貨という用語も文化12年/1815年に両替屋を営んでいた草間直方が刊行した「三貨図彙」に始まります。)。

全国統一政権を樹立して貨幣発行権を得た江戸幕府でしたが、商人の商慣習を変更させることができず、日本国内に金貨経済圏と銀貨経済圏という2つの異なる制度を作ってしまったことから、複雑な貨幣システムとなってしまいました。

また、金貨・銀貨・銭貨の交換比率についても、触書による御定相場が存在したものの、実際には変動相場により取引がなされており、その結果として両替商が発展する基となりました。 “【三貨制度】江戸幕府の金貨・銀貨・銭貨流通体制について” の続きを読む

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)