皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)は、律令制度下にあった日本において、和銅元年(708年)から応和3年(963年)にかけての間に鋳造され、流通に供された12種類の円形方孔銅銭の総称です。本朝十二銭(ほんちょうじゅうにせん)や皇朝十二文銭(こうちょうじゅうにもんせん)とも呼ばれます。

日本において、初めて貨幣の基礎金属(地金)価値ではなく、貨幣に記された額面を価値とするものであり、その貨幣価値は律令政府が定めた通貨単位である1文として始まりました。

もっとも、当時の支配層である皇族・貴族・僧侶などが経済学の知識を持っていなかったため、次々と誤った政策を実行していき、時間を経るに従ってその信頼性が失われていき、11世紀頃までに流通現場=市場で忌避され、使用されなくなってしまいました。

本稿では、皇朝十二文銭発行の経緯・失敗に至った理由・その失敗が現在どのように生かされているのかについて順に説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

皇朝十二銭の発行

貨幣制度とは

貨幣制度とは、硬「貨」+紙「幣」によって商品・サービスの交換を媒介する経済制度です。

この制度では、中央政府などが、貨幣(通貨)の発行方法・種類・単位・価値などを決め、それを基に発行した貨幣を決済手段として商品流通が行われることが一般的となります。

この貨幣制度の下では、貨幣の価値はその貨幣に記された額面を基にされることとなり、基礎となる金属(地金)を超える価値を認めることとなります。

そのため、貨幣を発行・流通させるためには、最終的には発行者(統治機関)が額面を補償してくれるという発行者に対する信頼が絶対条件となります。

発行目的

日本における貨幣制度としては、律令制度を整えたヤマト政権が、唐の開元通宝を手本として整備を試みたのがそのはじまりです。

ヤマト政権が貨幣を発行しようとした目的は、地金価値と貨幣額面との差額を政権の収入として回収し、これをもって莫大な費用が必要となる平城京遷都の費用に充当しようとしたものでした。

また、貨幣を流通させることにより市場における経済取引を活発化させるという目的も併せ持っていました。

和同開珎鋳造(708年)

そこで、ヤマト政権は、和銅元年(708年)5月11日に銀銭の、また同年7月26日に銅銭の銭貨鋳造を始め、これらを「和同開珎」として同年8月10日に通用に供しはじめました(続日本紀)。

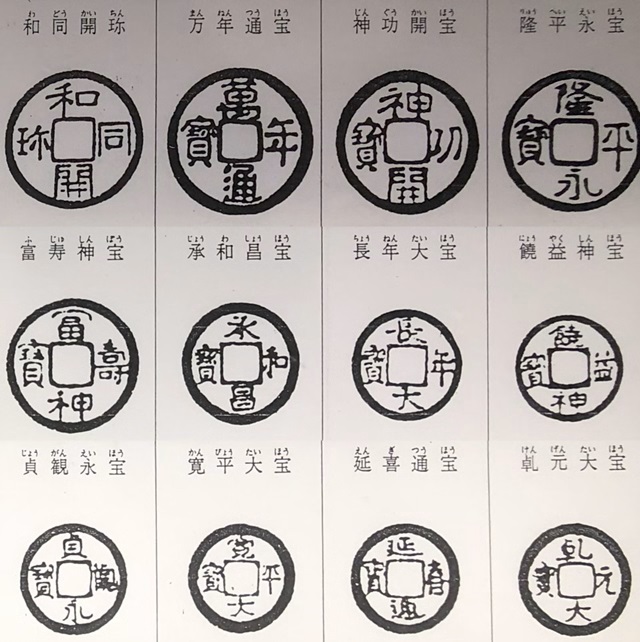

このとき鋳造された和同開珎は、唐の開元通宝をモデルに造られており、開元通宝と同じく直径24mm前後の円形硬貨とした上で中央に一辺が約7mmの正方形の穴が開ねた円形方孔の形状をしており、その表面には時計回りに和同開珎と表記され裏面は無紋となっています。

なお、和同開珎は、日本国内で流通に供されたことが判明している貨幣としては最古のものであり、これより古い貨幣である富本銭・無文銀銭については流通の有無が明らかではありません。

皇朝十二銭鋳造

そして、ヤマト政権は、和同開珎の発行後にも奈良時代には和同開珎を含めて3種、平安時代には9種の銅銭を続けて鋳造・発行し、その流通を図りました。

なお、約250年の間に相次いで鋳造されたこれら12種の貨幣をあわせて「皇朝十二銭」と呼んでいます。

皇朝十二銭の失敗

以上のとおり、ヤマト政権では、奈良時代以降、中国に倣って自国鋳造貨幣(皇朝十二銭)を鋳造し、その流通を進めようとします。

ところがが、当時のヤマト政権における支配層であった皇族・貴族・僧侶などが経済学の知識を有していなかったため、有効な貨幣流通促進政策をとることができませんでした。

それどころか、ときの権力者たちは、貨幣流通促進政策のつもりで以下のような誤った政策(貨幣流通抑制政策)を次々と採用し、自国鋳造貨幣(皇朝十二銭)の信頼が地に落ちていきました。

蓄銭推奨

ヤマト政権のつまずきは、和同開珎発行直後から始まります。

その始まりは、和同開珎発行のわずか3年後である和銅4年(711年)に発布された蓄銭叙位令でした。

蓄銭叙位令は、貨幣を多く蓄えたものに位階を与えるとする法令であり、貨幣を流通させるのではなく溜め込むことを奨励するものでした。

貨幣流通促進と全く矛盾する政策です。

この法令が貨幣流通のブレーキとなったことについては疑問の余地がないのですが、さらに悪いことにときの朝廷が自由経済に口を出すという前例を作り出したということも意味しますので、その意味でも市場に対するマイナス効果を生み出しました。

切り下げ

その後、天平宝字4年(760年)にときの権力者であった実力者であった藤原仲麻呂が、自身が牛耳る政権の誇示とその長久を願って和同開珎から万年通宝への改鋳を行うこととしたのですが、このときにそれまで発行されていた和同開珎10枚が新たに発行される万年通宝1枚と等価値であると決められたのです。

これは、万年通宝発行時にその両替に用いられる和同開珎の価値が10分の1に激減すること(1000%デノミ)を意味します。

当然、この政策は、和同開珎を所持していた者の反感を買い、和同開珎を有する者は、両替によって所持する銭の価値が10分の1に減るくらいなら溶解して銅材とした方が損失が少ないと判断して大量の保有和同開珎を溶解に供したため、多くの銭貨が失われました。

また、この1000%デノミは、当然、ヤマト政権発行の銭貨に対する信頼をも大きく低下させました。

そして、さらに悪いことに、この1000%デノミはその後の貨幣改鋳時にも踏襲され、天平神護元年(765年)から発行されることとなった神功開宝への改鋳の際も、それまで発行されていた万年通宝10枚が新たに発行される神功開宝1枚と等価値であると定められました。

この立て続けに行われた改鋳の際の1000%デノミにより、貨幣改鋳が行われる度に所有する銭化の価値が10分の1となることが市中に知れ渡ってしまいました。

そのため、以降、誰も好んでヤマト政権発行の銭貨を受け取ろうとしなくなってしまいました。

悪銭化

そもそも、古代日本では銅の生産量が限られており、朝廷発行の銭貨に使用できる銅の確保は困難でした。

そこで、ヤマト政権が発行する銭貨(皇朝十二銭)は、改鋳を重ねるごとに縮小され、素材の劣悪化が進んでいきました。

当たり前の話なのですが、額面価値が同じでも実質価値の異なる貨幣が流通する際、実質価値の高い良貨が市場から消え、実質価値の低い悪貨だけが流通することとなるため(悪貨は良貨を駆逐する)、市場で使用される銭貨は悪貨ばかりとなっていきます。なお、延喜通宝や乾元大宝などは、銅銭ではなくもはや鉛銭と言える程の粗悪な銭貨となっていました。

そして、質の悪い銭貨が望まれるはずがありませんので、

流通や交易の場では悪銭の受領が拒否されることが常態化し、また受け取ってもらえたとしてもその評価は額面を大きく下回るものとされていきました。

そして、この傾向は時代を経るごとに大きくなってどんどん銭貨の価値が下がっていき、その結果、どんどんインフレが加速していきました。

現在への教訓

皇朝十二銭の終焉

以上の立て続けに行われた失策によりヤマト政権が発行する貨幣(皇朝十二銭)は信頼を失って流通現場=市場で忌避され、ついには使用されなくなってしまいました。

その結果、11世紀頃になると、市場は皇朝十二銭発行前の物々交換の時代に戻ってしまいました。

そして、12世紀後半になると、宋との私貿易が盛んになったのに伴って宋銭が大量に流入してきたため、日本国内で宋銭(渡来銭)の流通が始まりました。なお、皇朝十二銭の廃絶後から宋銭普及するまでの貨幣空白期には、絹の量を基準に品物の価値を表す「准絹法(じゅんけんほう)」が考案され使用されることがありました。

そして、皇朝十二銭の発行が途絶えてから日本で銅銭貨が公鋳再開されるまでに600年以上もの期間を要し、寛永4年(1627年)に江戸幕府が指向した三貨制度の確立とそれによって発行された寛永通宝まで待つこととなりました。

現在への教訓

このように、普及に失敗した皇朝十二銭でしたが、この失敗は日本でのみ発生したものではなく、歴史的に見ると世界各地で同様の失敗が繰り返され、様々な時代に世界各地で経済の混乱をもたらしていきました。

そこで、現在までに世界各地で繰り返されたこれらの失政を反省し、現在では世界各国で同様の失敗を繰り返さないようにするため、中央政府から独立させた中央銀行を設置し、これを中央政府から独立した金融政策をとらせることとしています(日本の日本銀行、アメリカの連邦準備銀行など)。

そして、通貨発行権を中央政府が有することにより、ときの中央政府が目先の諸問題に対応するために通貨価値の保持を怠った政策をとってきた反省から、中央政府による通貨に対する安易な介入を防止するため、通貨発行権を中央銀行に独占させ、これを中央政府から独立させることで通貨発行量を調整させ(発券銀行)、物価の安定・インフレ防止を図らせることとしたのです。

また、中央銀行は、市中銀行に対しては預金を受け入れるとともに「最後の貸し手」として資金を貸し出させ(銀行の銀行)、さらに国の預金を受け入れることで政府の資金を管理させる(政府の銀行)ことにより同様の目的を果たしています。

これにより、現在の世界各国では、中央政府の判断のみで通貨価値を操作することができなくなり、物価の安定=インフレ防止のために安定した通貨価値の維持とその流通促進のための様々な施策が講じられるに至っているのです。