.jpg)

学校などで習う戦国時代の歴史は、中部地方より西の話がほとんどですので、関東地方の戦国史を詳しく勉強する機会は少ないのではないでしょうか。

しかも、関東の戦国史では、何とか公方・足利何とか・関東管領上杉何とかやら、似たような名前ばっかり出てくるため、混乱しがちです。

この一見ややこしい関東の戦国史ですが、以下の4期に分けて考えると理解が進みます。

第1期が室町幕府と鎌倉府の対立(1349年~1441年ころ)、第2期が鎌倉府と関東管領の対立(1447年ころ〜1467年ころ)、第3期が関東管領家の内乱(1467年ころ~1493年ころ)、第4期が北条家の台頭(1493年ころ~1590年)です。

以下、これら4期に分けて関東戦国史について簡単に説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

室町幕府と鎌倉府の対立(1349年~)

室町幕府支配の脆弱性

関東戦国史は、室町幕府成立直後に始まります。

室町幕府を開いた足利尊氏は、元々は鎌倉幕府の御家人として関東に本拠を置いていたのですが、開幕後にその本拠を京に据えたことが発端となります。

京に拠点を置いた室町幕府でしたが、直轄地が少なかったために経済力・軍事力が弱く、実態としては常に有力守護大名の脅威にさらされている状態で始まります。

その結果、京に置かれた室町幕府の上命下達による指示で、全国をあまねく統制することは不可能でした。

そこで、室町幕府は、地方の統治を、それぞれの地域に配置した守護・地頭に任せ、これらを通じて地方に幕府の支配を及ぼそうと考えました。よく言えば地方分権ですが、悪く言えば丸投げです。

もっとも、この守護・地頭を通じた間接支配もまた、京からの距離が離れれば離れるほど実効性が薄れていきます。

そこで、京から遠く離れた関東以北についてはさらなる配慮が必要でした。

初期室町幕府が理想とした統治体制

ここで室町幕府は、京に置いた室町幕府で関西以西を統治し、鎌倉に関東を統治するを機関を別途設置して関東以北を統治することとした上で、関東統治機関を室町幕府が管理することで全国各地を支配しようとする2元政治構想を考え出します。なお、九州や奥州などの遠隔地には別途探題を置いたのですが、本稿ではその説明は割愛します。

そして、室町幕府では、貞和5年(1349年)、当時の関東の中心地であった鎌倉に新たに関東以北を統治するための機関である鎌倉府を設置します。

そして、室町幕府では、鎌倉府のトップである鎌倉公方(当時は、鎌倉殿と言われていました。)として足利尊氏の4男である足利基氏を鎌倉に派遣して関東統治を任せ、鎌倉公方の人事権を室町幕府で管理することにより関東以北を間接的に統治することを試みます。なお、室町幕府の将軍を室町殿、鎌倉府のトップを鎌倉殿と言っており、足利将軍と鎌倉公方の身分はほぼ同等と解釈されていました。

もっとも、このとき鎌倉公方として派遣した足利基氏は、年齢が僅か10歳であったため、補佐役として関東管領職を設けて上杉憲顕と斯波家長などを就任させ、人事権とは別の足枷を鎌倉公方に課します。

この関東管領は、名目上は鎌倉公方の補佐ということになっていましたが、実際には鎌倉公方の監視をその職務としていました(悪く言えば室町幕府将軍のスパイです)。

そのため、関東管領は、鎌倉公方の部下であるにもかかわらず、その選任は将軍によりなされました。なお、その後に上杉家以外の管領職が罷免されたために以降は上杉家が世襲で関東管領職を継いでいくこととなったため、関東管領上杉家が肥大化し、関東戦国史が、上杉家をメインキャストとするストーリーとなってしまいますが,それはもう少し後の話です。

鎌倉公方に対する室町幕府の圧力低下

以上の、京と鎌倉の二元支配体制を構築し、人事権と補佐役による管理で京から鎌倉を操ることにより全国に支配権を及ぼすという室町幕府の政治体制は、室町幕府将軍に力があった初代足利尊氏から3代将軍足利義満のころまでは有効に機能していました。

ところが、絶対的権力者であった第3代将軍足利義満が亡くなると、急速に室町幕府の力が衰え始め、それに比例して室町幕府による鎌倉公方への政治的圧力も低下していきます。

この結果、中央からの圧力が小さくなったことに伴って鎌倉公方の増長が始まります。

それまで室町幕府の指示に従っていた鎌倉公方が、公然と室町幕府からの指示を無視したり反論したりするようになり、さらには小さな反発を繰り返したりするようになっていきます。

鎌倉公方・足利持氏の反乱(1438年)

応永22年(1415年)4月25日の評定において第4代鎌倉公方であった足利持氏と関東管領であった上杉禅秀(上杉氏憲)が対立し、同年5月2日に上杉禅秀が関東管領職を更迭されるという事件が起こります。

これに対し、同年10月、上杉禅秀が、足利持氏に不満を持つ同人の叔父である足利満隆と協力して挙兵し、足利満隆を奉じて足利持氏を鎌倉から追放するという事態に発展します(上杉禅秀の乱)。

この反乱に対し、足利持氏は、京の室町幕府の協力を得てこれを鎮圧することに成功したのですが、永享10年(1438年)、以降、室町幕府に対して反抗的な態度を取り続ける足利持氏に対し、第6代将軍であった足利義教が討伐を図るという事態に発展します(永享の乱)。

このとき、関東管領上杉憲実が、鎌倉公方足利持氏を諫めて室町幕府との融和を試みますが、逆に足利持氏に暗殺されるかもしれないとの噂が立ったため、危険を感じて上野国に帰ってしまいました。

足利持氏は、上杉憲実の職務放棄に激怒し、鎌倉から上野国平井城に向かって兵を進めます。

ところが、足利持氏が鎌倉を出たことをチャンスと考えた足利義教は、直ちに駿河国を治める今川範忠に指示を出し、留守となった鎌倉を攻撃させてこれを攻略した結果、永享11年(1439年)2月、鎌倉の永安寺に足利持氏を追い込んで自害させ、永享の乱を鎮圧します。なお、足利持氏の子である安王・春王・永寿王(後の足利成氏)は鎌倉からの脱出に成功しています。

鎌倉府の廃止(1439年)

足利持氏を自害に追い込んだ足利義教は、さらなる鎌倉公方の暴走を封じるため、鎌倉府を廃し、関東についても室町幕府による一元支配を及ぼすよう試みます。

なお、足利義教としては、鎌倉府を完全廃止する意向まで有していたわけではなく、自らの子息を新たな鎌倉公方に任じて鎌倉に下向させて鎌倉府を再興させる計画でした。

足利持氏の遺児安王・春王処刑(1441年)

鎌倉府の解体に成功すると、関東では残された関東管領の上杉憲実の力が巨大化していきます。

そのため、関東諸将の不満が高まっていきます。

ここで、常陸国・下総国の有力大名であった結城氏朝が、足利持氏の遺児である安王・春王を担いで檄を飛ばし挙兵します(結城合戦)

形式的には結城家の反乱ですが、実質的には関東諸将による中央に対する反乱です。

関東諸将の結束により頑強に対抗した結城氏朝でしたが、室町幕府方の兵糧攻めに屈し、嘉吉元年(1441年)4月、力つきた結城城が落城し、結城氏朝も切腹して結城合戦は終わります。

このとき、結城氏朝に担がれた安王・春王は捕えられ、京に送られる途中の美濃国垂井で処刑されました。

他方、もう1人の足利持氏の遺児であった永寿王(後の足利成氏)は、まだ幼いとの理由で処刑を免れることとなったのですが、このことが後のさらなる戦乱をもたらします。

鎌倉公方と関東管領の対立

鎌倉府の復興(1447年)

鎌倉府を解体して関東を制圧するに至った足利義教でしたが、強引すぎる恐怖政治によって臣下の恨みを買い、嘉吉元年(1441年)6月24日に赤松満祐によって暗殺されたため(嘉吉の乱)、室町幕府は再び求心力を失い、その結果として関東に対する支配力までもが失われます。

この結果、関東以北の支配を維持できなくなった室町幕府は、文安4年(1447年)、関東武士の要請受けて鎌倉府の復興を認めてしまいます。

しかも、鎌倉府の長である第5代鎌倉公方として、先代の足利持氏の子である足利成氏を就任させてしまいます。

誰が考えても危険な人事です。

鎌倉公方御所襲撃(1450年4月)

まだ幼い鎌倉公方・足利成氏の補佐役として、上杉憲実の子である上杉憲忠が関東管領に就任したのですが、まだ若い上杉憲忠の家宰であった長尾景仲や太田資清らが専横を始めていきます。

この結果、鎌倉公方方と関東管領方の対立は激化していき、足利成氏の配下が、長尾氏発祥の地を横領するという事件が起こります。

そして、これに激怒した長尾景仲は、宝徳2年(1450年)4月、太田資清と共に軍が鎌倉の公方御所を襲撃するという事件に発展します(江ノ島合戦)。

この江ノ島合戦は、事前に情報を察知していた足利成氏が、鎌倉を脱出して江ノ島に篭って長尾景仲・太田資清を返り討ちにするという結果に終わっています。

もっとも、関東管領本人の意思が直接反映していないとはいえ、関東管領上杉家の幹部が鎌倉府を攻撃するという事件は衝撃的であり、この時間により鎌倉公方と関東管領の確執は決定的となります。

享徳の乱

享徳3年(1454年)12月27日、足利成氏は、関東管領上杉憲忠を鎌倉府の鎌倉御所に出頭するよう命じ、その供をしていた重臣共々殺害します。その上で、上杉成氏は、上杉家の本拠地である上野国を攻撃すべく、鎌倉から自ら兵を率いて上野に向かって出陣しました。

関東管領上杉家は、当主上杉憲実に加えて重臣を失っていますので、圧倒的な人手不足です。やむなく、関東管領上杉家は、長尾景仲が軍をまとめて対応します。関東管領上杉家を率いる長尾景仲は南進し、北上してくる鎌倉公方足利成氏軍と激突しました(分倍河原の戦い)。

しかし、この戦いは足利成氏の勝利に終わり、長尾景仲は常陸国小栗城に落ち延びるものの、ここにも足利成氏が追撃してきたため、長尾景仲はついには本拠である上野国まで落ちていくこととなりました。

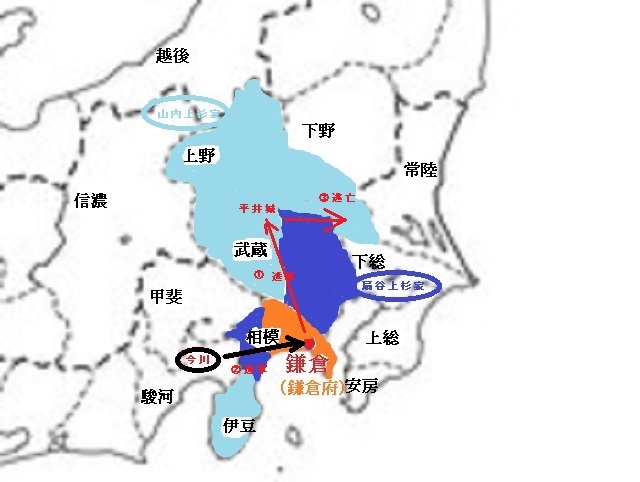

鎌倉公方・足利成氏包囲網

連戦連勝の鎌倉公方足利成氏が、ついには関東管領上杉家の本拠地である上野に迫ろうとしていたころ、室町幕府が次々に手を打ってきます。

まず、第1に、室町幕府は、駿河守護今川範忠に命じて御花園天皇から錦の御旗を賜らせることによって足利成氏を朝敵とし、享徳4年(1455年)6月16日、遠征のために主が留守となっていた鎌倉を攻め,鎌倉公方本拠地を制圧したのです。

足利成氏は、朝敵となった上に、本拠地鎌倉を失うという大ダメージを受けます。本拠地を失った足利成氏は、やむなく新たに古河に移り、ここに本拠を構えて、その地名をとって古河公方と呼称を改めます。

第2に、室町幕府8代将軍足利義政は、足利成氏の権威をも失墜させるため、長禄元年(1457年)、天龍寺で僧籍にいた異母兄の足利政知を還俗させ、翌長禄2年(1458年)に鎌倉公方に任じて、京都から関東へ送り出しています。

もっとも、足利政知は、関東武士の支持を獲得できず鎌倉に入ることすら出来ませんでした。そのため、伊豆の堀越に御所を建設し、堀越公方を名乗るにとどまっています。

第3に、古河の周囲を囲む諸氏に足利成氏討伐軍の出兵を命じています。

さらに、第4に、関東管領上杉家に防衛を強化させ、五十子の陣、忍城、深谷城、関宿城などの利根川水系の城整備をさせています。

極めつけが、第5の幕府による討伐軍の編成です。斯波義敏に命じて室町幕府軍を関東に向かわせました。

以上の各種準備をし,満を持して関東管領上杉家が足利成氏討伐に向かいます。

ところが,これが失敗に終わります。出兵を命じられていた小笠原家はお家騒動で出兵できず、斯波義敏に至っては将軍の命を無視して自領である越前に戻ってしまったからです。

単独での戦いを強いられた関東管領上杉家は、1494年に、太田庄で足利成氏に大敗北を喫しし上野の地に逃げ帰ります。

ここから、関東管領上杉家と古河公方足利成氏との長い戦いが始まります。

応仁の乱発生により室町幕府の介入終了

そんな中、1467年、京の都で将軍の後継者問題に端を発した応仁の乱が発生し、室町幕府の関東への介入力が失われます。

室町幕府は、お膝元で起きた応仁の乱を10年間もの間鎮めることができなかったため、諸大名からもはや武家の棟梁と見なされなくなり、元々墜しつつあった室町幕府の権威は、この戦により決定的に失ってしまいます。

都での争いすら鎮められない室町幕府は、関東を含む全国各地に対する影響力をも失ったため、関東では中央から口出しされることのない関東独自の戦国時代が始まることとなったのです。

関東管領上杉家の内乱 (1467年頃)

享徳の乱の終結に至る経緯

関東管領上杉家と古河公方足利成氏とは一進一退の戦いを繰り広げていたのですが、戦局が大きく動きます。

応仁元年(1467年)に、関東管領山内上杉家において、その重臣であった長尾春景が突如謀反の兵を挙げたのです。

長尾春景は、挙兵後、山内上杉軍のが鎌倉公方足利成氏と対峙していた最前線の五十子の陣を攻撃し崩壊させます。

最前線基地を破壊された山内上杉家は総崩れとなりったため、やむなく山内上杉家の上杉顕定は、古河公方足利成氏に歩み寄り和睦を画策します。

その後、山内上杉家は長尾春景を鎮めることができず、そればかりかこれを庶子に過ぎなかった扇谷上杉家の家宰であった太田道灌が鎮めます。

結果として長尾春景の乱は収まりましたが、自らの部下の反乱を抑えることができなかった山内上杉家の権威は失墜し、他方これを鎮めた扇谷上杉家の権威が著しく高まるとの結果を引き起こしました。

なお、山内上杉家当主上杉顕定は、大きくなっていく扇谷上杉家と享徳の乱を鎮めた太田道灌の才を危険視し、古河公方足利成氏にすり寄って和睦を申し出るとともに、また扇谷上杉家上杉定正にその危険性を警告して文明18年(1486年)7月26日、太田道灌を暗殺させます。

享徳の乱以降20年以上関東管領家と戦い続けてきた古河公方足利成氏でしたが、上杉顕定からの和睦申し出が厭戦ムードを刺激し、長きに亘って戦い続けた関東管領上杉家と古河公方足利成氏と間で28年に亘って続いた勝者のない戦い「享徳の乱」がようやく終わりました。

関東管領上杉家の内乱(長享の乱)

古河公方足利成氏という共通の敵を失った関東管領上杉家内では、権威を失っていく山内上杉家と権威を高めていく扇谷上杉家とで主導権を巡って対立が起きます。

いわゆる長享の乱です。きっかけは、 山内上杉家の上杉顕定が兄と共に、扇谷上杉家に通じた長尾房清の有する勧農城を奪ったことです。

この両上杉家の戦いは、永正4年(1507年)に山内上杉家上杉顕定の養子上杉憲房と、扇谷上杉家上杉朝良の妹の婚姻が成立し、同家の同盟が復活するまで続き、両家の力をそぎ続けます。

公方関東管領と北条の対立(1493年頃)

北条早雲による伊豆支配

前記のとおり、関東地方では、将軍家対鎌倉公方、鎌倉公方対関東管領、関東管領家の内紛と、室町時代の旧勢力間で、血で血を洗う争いを繰り広げていたのですが、そこに新勢力が加わります。

有名な北条家です。鎌倉時代の北条家と混同しがちなので、後北条家とも呼ばれます。

後北条は北条早雲よりに始まります。なお、北条早雲は終生伊勢の名であり続け、北条を名乗ったのは次代の北条氏綱からなのですが、説明上ややこしいので、以下は、北条早雲の表記で統一します。

北条早雲の本名は、伊勢新九郎盛時(宗端)と言い、備中伊勢氏に生まれます。父である伊勢盛定は、8代将軍の申次衆のポストにありました。

北条早雲の姉は駿河守護であった今川義忠の正室となっていたのですが、この頃今川家で後継者争いが起きていたため、そこに介入するために北条早雲が駿河に派遣されて来ます。駿河にて今川家臣となった北条早雲は、自身の甥(姉の子である)である今川氏親に肩入れして今川家当主とさせ、その補佐役として駿河守護代の地位を得ます。

そんな中、堀越公方足利茶々丸の素行不良によって混乱していた伊豆の国に目を付けた(一説には幕府より足利茶々丸討伐の命を受けた)北条早雲は、その混乱に乗じて明応2年(1493年)に伊豆に攻め入ります。

そして、明応4年(1495年)には堀越公方足利茶々丸を追放し、明応4年(1495年)伊豆国を獲得します。戦国大名・関東の雄、後北条の台頭の始まりです。

なお、足利茶々丸は、明応7年(1498年)甲斐国で捕まり自害させられています。

北条早雲による小田原城獲得

その後、北条早雲は、相模の国に進出します。

その後、資料がないため獲得手段は不明ですが、明応4年(1495年)に小田原城を手に入れます。なお、遅くとも1501年には小田原城が北条早雲の手にあったことは確実です。

北条家による関東支配の拡大

その後、北条早雲は、北に向かって勢力拡大を画策し、扇谷上杉家と死闘を繰り広げながら、徐々に領土を北に広げていきます。

また、永正13年(1516年)、三浦氏を滅ぼして相模国を平定します。

1518年に家督を継いだ北条家2代北条氏綱は、さらに領土拡大を続けます。また、1523年、関東中に拡大していく領国統治を正当化するため、かつて関東を治めた名である「北条」を名乗り始めます。

その後、北条氏綱は、破竹の勢いで領土を広げていきます。

大永4年(1524年)には、扇谷上杉朝興の武蔵国の拠点であった江戸城を攻略します。

1526年には安房国の里見実堯が鎌倉に上陸して鶴岡八幡宮に放火するなどしましたが、北条氏綱により撃退されています。

天文6年(1537年)に上杉朝興が死亡して上杉朝定が扇谷上杉家を継いだのですが、そのどさくさに紛れて、北条氏綱は、同年に武蔵国河越城・松山城を攻略し、武蔵国北部にまで勢力を広げます。結果、天文6年(1537年)に武蔵国のほぼ全域を制圧します。

旧室町勢力(既得権益連合)との戦い

北条氏綱の勢力が武蔵国北部にまで及んできたために扇谷上杉家は追い詰められます。

苦しくなった扇谷上杉家は、山内上杉家と協力し、さらには仇敵・古河公方をも加えて反北条として団結します。言うなれば、強大化する新興勢力に対抗するための既得権益連合です。

もっとも、下総国一帯に勢力を有していた古河公方は後継をめぐる争いにより足利政氏の嫡子・足利高基とその弟である足利義明が対立し、足利義明が上総国の武田家を頼って小弓城を奪い小弓御所と称して独立し、古河公方は内紛により弱体化します。

これを好機と見た北条氏綱は、足利高基(古河公方)とその子足利晴氏と結び、安房国の里見義堯と結んだ足利義明(小弓公方)と対峙します。

そして、天文17年(1538年)下総国・国府台で足利高基(古河公方)と足利義明(小弓公方)との決戦があり、北条氏綱が加担した足利高基方が勝利し、足利義明は討ち取られて小弓公方は滅亡します(第1次国府台の戦い)。

そして、この第1次国府台の戦いの功により、北条氏綱の勢力が下総国にまで及ぶこととなります。

天文10年(1541年)、北条氏綱が亡くなり、北条氏康が後北条家3代目の家督を継ぎます。

旧室町勢力の滅亡

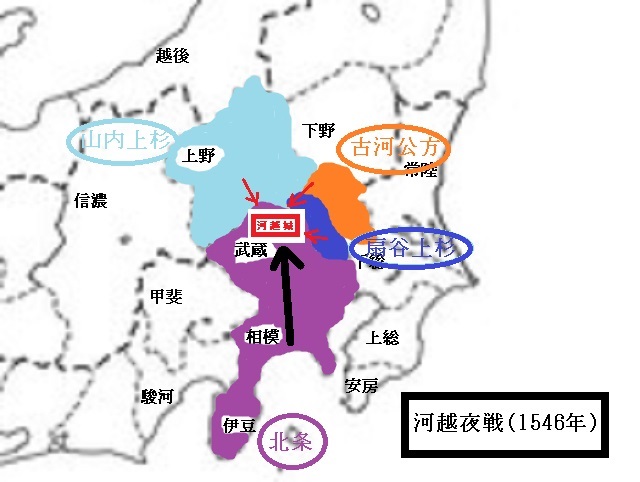

そして、天文14年(1545年)、北条家は存続の危機に立たされます。西から駿河大名今川義元が、北条氏綱に奪われた駿河国の河東地域奪還のために兵を上げたのですが、それと連動して山内・扇谷の両上杉家が武蔵国河越城を囲んだのです。

このとき、山内上杉家、扇谷上杉家、古河公方足利家は、関東中に号令をかけます。落ちぶれつつあるとはいえ、鎌倉公方と関東管領の命令ですので、これに相当数の関東の武士が呼応します。このときの山内上杉家、扇谷上杉家、古河公方足利家は3万もの兵数であったとされています(8万という説もありますが、おそらく誤りだと思います。)。

これによって、北条氏康は、北と西の二面作戦を強いられます。北条家存続の危機です。

勢力を拡大しつつある北条家でしたが、さすがに西の今川と、北の上杉の二面作戦を展開する力はありません。

そこで、北条氏康は、やむなく甲斐の武田信玄に仲裁を依頼して駿河国河東地域を今川に返還することで今川の兵を引かせます。

その上で、北条氏康は、北の河越城の防衛に注力し、8000の兵を率いて援軍に向かいます。

天文15年(1546年)にあった、日本三大奇襲として有名な河越夜戦の始まりです。

河越夜戦は、後世の軍記物で派手に紹介されたため、実は資料が少なすぎて、北条氏康が勝ったという結果以外には、どのような戦いだったのかは全くわかっていません。

この戦いは、北条方の大勝利に終わり、以下のとおり室町以来の旧勢力が関東から一掃されます。

①山内上杉家当主上杉憲政は関東から越後に逃亡し事実上の瓦解

②扇谷上杉家上杉朝定が討ち死にして扇谷上杉家は滅亡

③古河公方足利晴氏は秦野に幽閉され瓦解

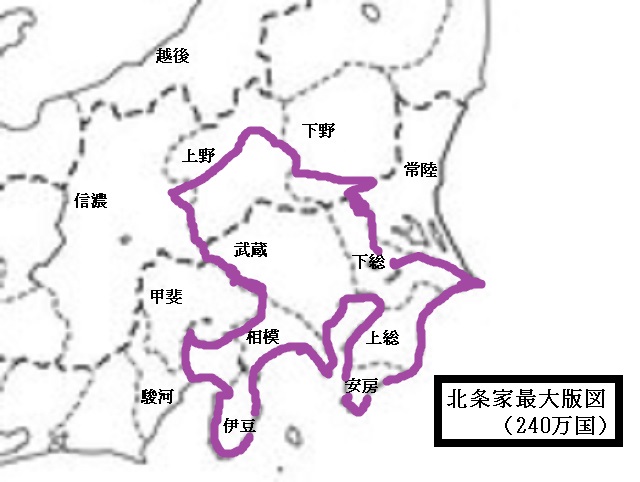

北条家の関東制覇

天文23年(1554年)、甲斐武田氏、相模北条氏、駿河今川氏で、甲相駿三国同盟が結ばれたことにより北条家は西側への守りを得て、さらに北と東に向かって勢力を広げていきます。

室町以来の旧勢力を滅ぼし、領土が北に向かった北条家の次なる敵は、越後上杉氏です。

これは、対する上杉謙信も同様です。前記のとおり、越後に逃亡した山内上杉家当主上杉憲政から名前だけの関東管領職と上杉姓を譲り受けたため、関東を取り戻す必要が生じ、永禄3年(1560年)に、上杉謙信が南下してきて小田原城を包囲します。

上杉謙信が進行して来たが永禄3年(1560年)だったのは、同年に桶狭間の戦いで今川義元が打たれたために、北条を攻めても今川からの援軍が来ることはないと判断したためです。このときは、兵糧の問題と、甲斐武田氏の海津城完成もあって早々に退却しますが、その後も上杉謙信は毎年のように関東を脅かしています。

その後の歴史は次のとおりです。

元亀2年(1571年)、北条氏康が死去し、北条氏政が後を継ぎます。

天正5年(1577年)、北条氏政は、長年対立していた安房国里見氏と同盟。

天正10年(1582年)、本能寺の変。天正壬午の乱で空白となった旧武田領に侵攻。

天正13年(1585年)、下野国南半分と常陸国の一部を制圧し240万石を領するに至ります。

小田原征伐による北条家滅亡

以上のとおり、関東に覇を唱えた北条家でしたが、中央で勢力を伸ばした豊臣秀吉の力を読み違え、天正18年(1590年)、名胡桃城事件を発端とする小田原征伐により滅亡しています。