鳥羽・伏見の戦い(とば・ふしみのたたかい)は、幕末に、旧幕府軍と薩摩藩を中心とする新政府軍とが戦った一大内戦である戊辰戦争の初戦です。

江戸幕府15代将軍であった徳川慶喜を政治の舞台から引きずり下ろすため薩摩藩の暴挙に耐え切れなくなった旧幕府軍が立ち上がり、朝敵となって敗れて滅びの道を進むこととなる契機となった戦いでもあります。

本稿では、江戸時代の絶対的権力者であった江戸幕府の滅亡につながった鳥羽・伏見の戦いについて、その発生の経緯から見ていきたいと思います。

【目次(タップ可)】

鳥羽・伏見の戦いに至る経緯

徳川慶喜による軍政・行政改革

慶応2年(1866年)、第二次長州征討で長州藩に敗れたことにより、幕藩体制の弱体化が明らかとなった江戸幕府は、その威信を大きく低下させます。

そんな中、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜は、幕府の権威を取り戻して、幕府を頂点とする中央集権国家を確立するためにフランス公使ロッシュの指導の下で軍政改革によって西洋式の軍事組織を作り上げると共に、現在の内閣制度のように、各国務大臣とその代表たる首相を幕府の中枢で引き受けるなど、様々な改革を行います。

また、徳川慶喜は、このころに江戸幕府が抱えていた、朝敵となった長州藩の処遇と、イギリスと約束をしてしまった慶応4年(1868年)1月1日までに神戸港開港勅許を得るという2つの大きな問題にも取り組んでいきます。

四侯会議の失敗(1867年5月4日)

これに対し、江戸幕府の政治力に疑問を持った薩摩藩から、雄藩諸侯との協議によって、徳川慶喜に圧力をかけ、長州藩の赦免と独断で神戸港を開港させることとした責任を認めさせ、これによって以降も重要な政治決定については徳川将軍家の独断ではなく、朝廷を頂点としその下に列侯会議をもって政策決定を行うという案が推進されます。

そして、薩摩藩はこの案を進めるため、慶応3年(1867年)5月4日、雄藩に働きかけ、雄藩諸侯を上京させて参与会議(四侯会議)を開催します。

会議の参加者は、徳川慶喜(将軍)、島津久光(薩摩藩)、松平春嶽(越前藩)、山内容堂(土佐藩)、伊達宗城(宇和島藩)でした。

薩摩藩としては、発起人の島津久光が会議を主導して徳川慶喜を追い詰める予定でしたが、終わって見れば、徳川慶喜の政治力に他の4人が屈服する形で会議が終わるというこれまでと全く同じ形となって四侯会議が失敗に終わります。

この結果、薩摩藩・長州藩らは、徳川慶喜がいる限り江戸幕府の独裁は終わらないと判断し、幕藩体制下での主導権獲得ではなく徳川家を排除した新政権の樹立(倒幕)へと方針を転換することとなります。

武力による倒幕への流れ

四侯会議の失敗により倒幕の意思を固めた薩摩藩士は、慶応3年(1867年)5月21日夕方、京都・近衛家別邸において土佐藩・乾退助(後の板垣退助)らと面談の上、倒幕のための軍事同盟(薩土密約)を結びます。

また、薩摩藩内においても、同年5月25日、薩摩藩邸で重臣会議を開き藩を挙げて武力討幕へ向かうことが確認されます。

その上で、薩摩藩は、公家・岩倉具視らに働きかけ、慶応3年(1867年)10月13日に薩摩藩に、同年10月14日に長州藩に、討幕及び会津・桑名討伐を命ずる討幕の密勅が下されます(もっとも、これらの密勅には、天皇が記入するはずのカナ文字等が存在していないことから偽物であると考えられています。)。

こうして、武力による倒幕の流れが加速していきました。

大政奉還(1867年10月14日)

ところが、この薩摩藩らの武力による江戸幕府打倒の動きが、徳川慶喜によって封じられます。

徳川慶喜が、慶応3年(1867年)10月14日、土佐藩の山内容堂の献策に従って、自ら天皇によって委任された統治権である「大政」を天皇に返上することを奏上したのです。

そして、同年10月15日、明治天皇がこの奏上を勅許したため、名目上、江戸幕府は日本の統治権を失います。

この結果、薩摩藩・長州藩らは、天皇の下に統治権を取り戻すために武力によって倒幕するという名目がなくなります。

もっとも、この時点では、徳川慶喜は、征夷大将軍職を辞職しておらず、引き続き諸藩への軍事指揮権を有するという実態に変化はありません。

また、朝廷が政権担当能力を有しているはずがありませんので、実質上は政治は徳川家によって行われるという事実に変わりありません。

すなわち、徳川慶喜は、薩摩藩・長州藩らとの武力対決を避けつつも、徳川家の権限・勢力を温存したまま天皇の下での諸侯会議であらためて国家首班に就くという策をとったのです(公議政体論)。

独裁から合議体のトップに代わることによって、実態に変化なく、かつ討伐されないようにしたのです。

上手い政治策です。

そして、この徳川慶喜による大政奉還により「討幕の密勅」はその名目を失い、同年10月21日、「討幕実行延期の沙汰書」薩長両藩に対し下されます。

結局、大政奉還とは、徳川将軍家の現状維持政策だったのです。

薩摩藩ら雄藩連合は、徳川慶喜にやられっぱなしです。

王政復古の大号令(1867年12月9日)

ところが、名目上権限を失うものの実態に変化がないという徳川家の支配体制の維持という結果に、武力による倒幕準備を進めていた各藩から猛反発が起こります。

そして、薩摩藩・長州藩を中心とする雄藩連合や反徳川の公家・岩倉具視らにより、徳川慶喜から権限の一切を奪うことを目的とするクーデターが起こります。

薩摩藩の主導の下、慶応3年(1867年)12月9日、尾張藩・福井藩・土佐藩・広島藩を加えた5藩の兵が、京の御所の9門を封鎖した上で、岩倉具視が明治天皇の下に参内します。

その上で、明治天皇に圧力をかけ、①徳川慶喜の将軍職辞職、②京都守護職・京都所司代の廃止、③江戸幕府の廃止、④摂政・関白の廃止、⑤総裁・議定・参与の設置などを内容とする王政復古の大号令を発せさせたのです。

そして、同日夜、明治天皇隣席により御所内・小御所にて行われた最初の三職会議の結果、明治天皇により、徳川慶喜の将軍職辞職、領地没収などが高らかに宣言されます。

すなわち、王政復古の大号令とは、徳川慶喜にしてやられ続けた雄藩と討幕派公家による起死回生のクーデターだったのです。

このクーデターに対しては討幕派内にも異論も多く、松平春嶽や山内容堂らは強く反対したようですが、結局岩倉具視や大久保利通らに押し切られます。

そして、この王政復古の大号令の内容は、同年12月10日、松平春嶽(越前藩主)と徳川慶勝(尾張藩主)によって京・二条城にいた徳川慶喜の下へ届けられます。

一切の地位を否定され、辞官・納地を求められて悩んだ徳川慶喜は、最終的には朝廷方との対決を回避するため、老中・板倉勝静、松平容保、幕府閣僚、幕府兵、会津藩兵を引き連れて二条城を出て、同年12月13日に一旦大坂城へ退去します。

なお、このとき新撰組もまた当時の新選組屯所であった不動堂村を離れ、新政府軍と旧幕府軍との戦闘が起きる場合に最前線となるであろう伏見奉行所に入ります。

旧幕府方に高まる不満

こうして徳川慶喜の判断によって二条城を退去して大坂城に退いた徳川慶喜でしたが、会津藩士・桑名藩士などの兵はもちろん、幕閣においても朝廷方の対応に不満が高まっていきます。

この不満の高まりによって、旧幕府方に主戦論が広がっていきます。このときの旧幕府軍は西洋式の最新鋭武器を装備した兵を含む約1万5000人であり、せいぜい5000人程度しか準備できたない新政府軍に負けるはずがないからです(少なくとも机上では。)

そして、戦いの気運が高まった旧幕府では、京阪神の各要地に兵を展開していくこととなり、具体的には、西国街道の西宮札の辻に小浜藩兵500人、京街道の守口に伊勢亀山藩兵200人、奈良街道の河堀口に姫路藩兵200人、紀州街道の住吉口に紀州藩兵若干名を配置していきます。

また、真田山と天王寺に陣営を築き、大坂、大坂城外14カ所の柵門を、枚方と淀には注進に備えて騎兵を、十三川の渡口、守口、枚方、山崎、八幡、淀に幕府陸軍を、伏見には幕府陸軍と新撰組を配置しました。

この戦いの気運に押され、徳川慶喜も、同年12月16日、大坂城において、フランス、イギリス、イタリア、アメリカ、プロイセン、オランダの公使を集めて、各国との条約の締結や外交の権限は天皇ではなく慶喜が掌握すると宣言するなど、朝廷に対し公然と反旗を翻します。

明治新政府の対応

これらの徳川慶喜の動きに対し、新政府内でその対応策の協議がなされます。

このとき、松平春嶽により、徳川慶喜の行為は、旧幕府内部の過激勢力によるものとしてまずは徳川家の領地と徳川慶喜の取り調べを行ってから新政府の方針を確定するとの提案がなされ、他の新政府メンバーもおおむねこの見解に同意します。

この結果、徳川慶喜が上京の上で、今後の方針決定をすることとなり、この時点では、徳川慶喜の復権の動きがありました(事実上、徳川慶喜が、明治新政府に参画することが既定路線となります。)。

ところが、ここで歴史の流れを変える大事件が起こります。

江戸薩摩藩邸焼討(1867年12月25日)

徳川慶喜が明治新政府に参画したら江戸時代と同様に徳川慶喜を中心とした政治体制となると恐れた討幕派(西郷隆盛や大久保利通ら)が、武力による倒幕果たすため立ち上がったのです。

具体的には、徳川慶喜討伐の口実を作るため、江戸市中において薩摩藩管理下の勤王派浪士たちを用いて挑発作戦を行うこととし、勤王派浪士たち数百人を集めて江戸市中で略奪・強盗・放火行為を行わせて大混乱に陥らせます。

また、慶応3年(1867年) 12月23日夜には、浪士たちに三田の庄内藩屯所を銃撃させます。

さらに、同日、江戸城二ノ丸附近でに火を放ちます。

薩摩藩めちゃくちゃです。

これらの度重なる挑発行為に我慢の限界を超えた旧幕府側は、同年12月25日、薩摩藩に狼藉を働く浪人たちの引き渡しを求めるも薩摩側がこれを拒絶します。

この薩摩藩の回答に怒った庄内藩士・新徴組が、江戸薩摩藩邸を焼き討ちにします。

この幕府兵による江戸薩摩藩邸の焼討事件の報は、慶応3年(1867年) 12月28日、大坂城にいた徳川慶喜の下に届くと、その周囲でも京に上って薩摩を討つべしの声が高まります。

このとき、徳川慶喜は、薩摩討つべしの声を抑えることができず、そればかりか如何やうにも勝手にせよと言い放ったため(徳川慶喜公伝)、大坂城にいる幕府兵が戦いの準備を始めます。

こうして幕府主戦派は、慶応4年(1868年)元日、徳川慶喜の名で薩摩藩を討つための「討薩表」を作成し、大坂城にて、1万5000人の兵で挙兵します。

そして、この軍が大坂から京に向かっていったことにより戊辰戦争の初戦となる鳥羽・伏見の戦いが始まります。

なお、徳川慶喜自身はこの軍事放棄には否定的であったため、自ら指揮をとることはせず、甲冑・軍装などの軍服を着ることもしないで大坂城に籠っていました。

鳥羽・伏見の戦い

旧幕府軍出陣(1868年1月3日)

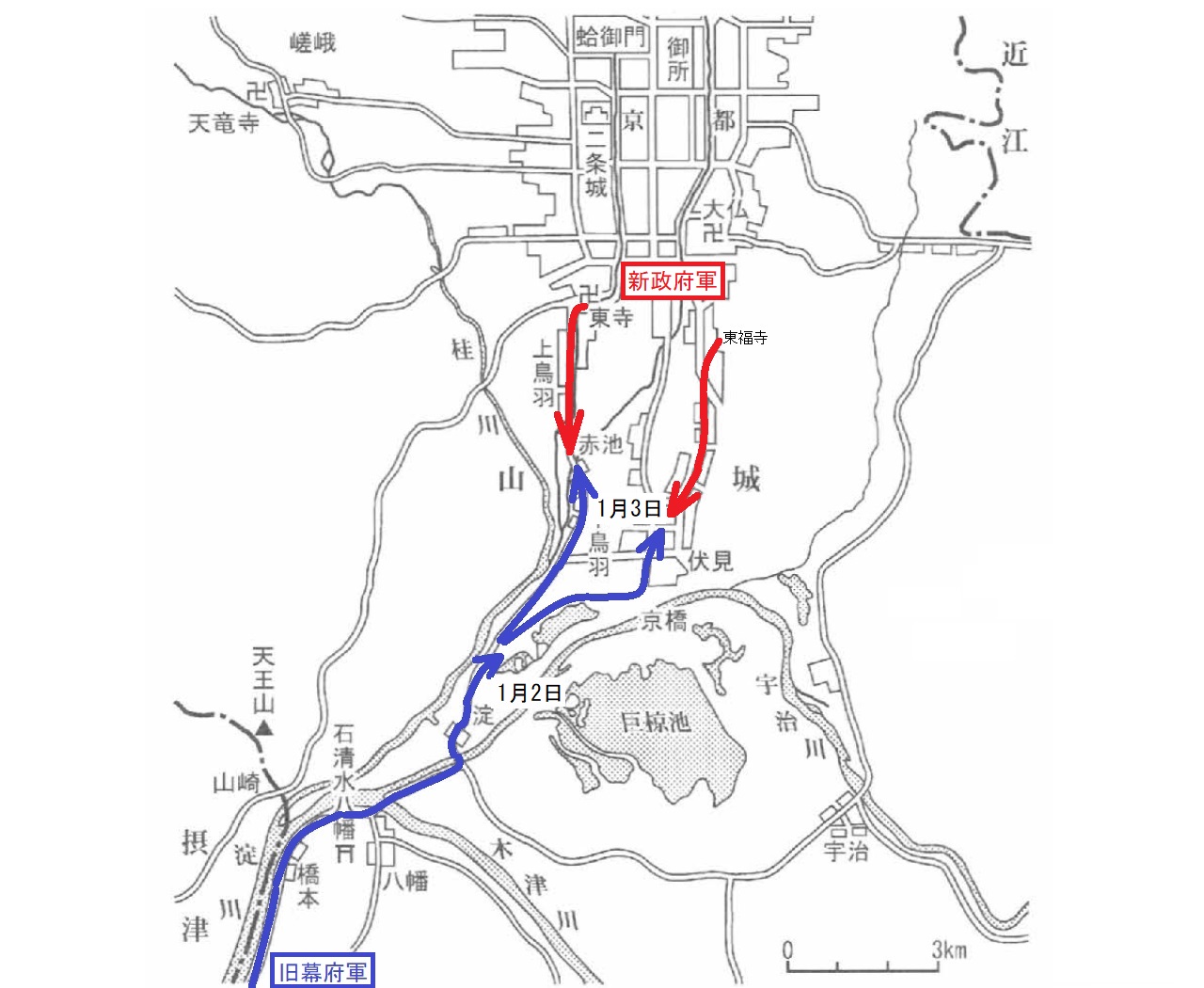

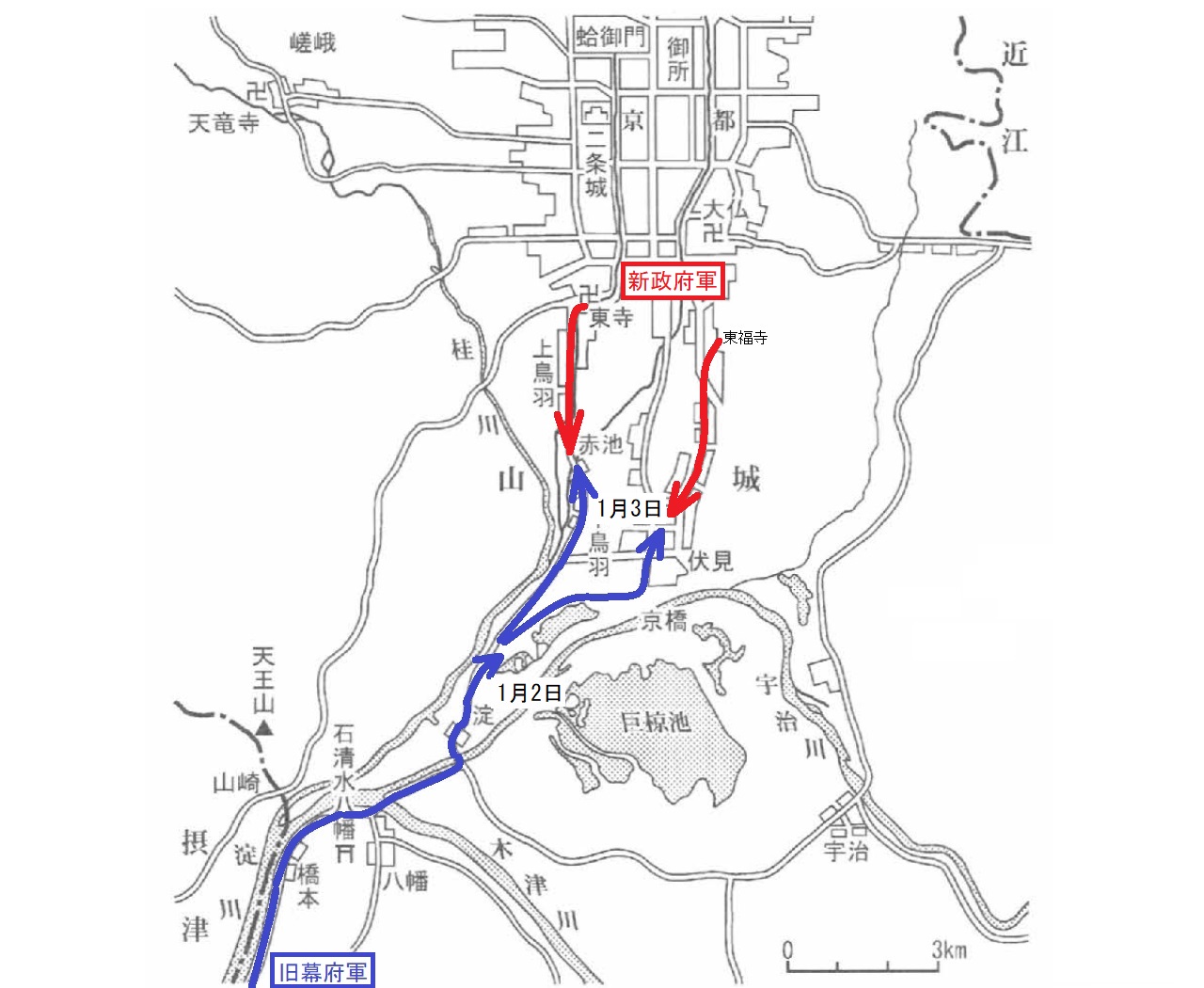

京に向かって進軍していく旧幕府軍は、本宮(淀姫社)に本営を置いて野営した後、軍を2手に分け、慶応4年(1868年)1月3日、主力である幕府陸軍歩兵隊・桑名藩兵・見廻組などには討薩表を掲げて鳥羽街道を北上させ(鳥羽方面総大将:大目付滝川具挙)、浜田藩兵・桑名藩兵の一部はには会津藩兵や新撰組がいる伏見市街に向かわせます(伏見方面総大将:陸軍奉行・竹中重固)。

これに対し、このとき京で集めることができた新政府の兵力は薩摩藩兵を主とする5000人に過ぎなかったためにこれらはその多くが鳥羽伏見に回されることとなり、伏見方面はその残りと伏見にいた薩摩藩・長州藩・土佐藩の兵で対応することとなりました。

なお、新政府では旧幕府軍の関東からの出兵も想定して、京に兵を置く複数の藩と彦根藩に対して近江国大津(滋賀県大津市)への出兵を命じたのですが、どの藩も出兵に躊躇し、この命に応えたのは大村藩50人のみでした。

近江方面の動き

旧幕府軍では、大坂城から北上していた部隊(鳥羽伏見で戦っている部隊)とは別に、伊勢方面から大津を経由して京に向かう騎兵1個中隊と砲兵1個大隊が進んでいました。

このとき、大津には大村藩兵の50人しかいなかったのですが、慶応4年(1868年)1月3日夜に、大津に潜入していた偵察から旧幕府・伊勢方面軍に対して、既に大津に新政府の大軍が入っているとの誤報が届けられます。

これにより、旧幕府・伊勢方面軍は、大津を突破することが困難であると考え、大津に向かうルートを取りやめ、石部宿から伊賀街道を経由して大坂に向かうルートに変更ししたため、新政府軍が危惧した大津方面からの旧幕府軍の侵攻は発生せずに終わります。

戦闘は起こらなかったものの、大村藩による大津確保は、この方面からの旧幕府軍の侵攻が抑えられ、また未だに態度を決しかねていた諸藩部隊の旧幕府加担を防いだこと、彦根藩から米の借上げが果たされたことなどを考えると、絶大な効果を上げた作戦でした。

実際、この後、入京していた因幡藩や柏原藩などの諸藩の兵も新政府軍側に立っての参戦を表明し、同年1月6日には二条城の接収が行われています。

鳥羽街道の戦い

(1)慶応4年(1868年)1月3日

鳥羽街道を北上していく旧幕府主力軍のうち、まずは大目付滝川具挙率いる京都見廻組400名、幕府陸軍歩兵第一連隊、歩兵第五連隊、伝習第一大隊、砲6門、桑名兵4個中隊、砲6門が、慶応4年(1868年)1月3日午前、鳥羽街道を封鎖していた新政府軍(薩摩藩兵)と対峙することとなりました。

このときの旧幕府軍の目的は入京であって鳥羽にいる新政府軍の殲滅ではありませんので、鳥羽街道の赤池付近(小枝橋の南)に達した旧幕府軍は、道を塞ぐ新政府軍の代表であった椎原小弥太・山口仲吾に対し、道を開けるよう求めます。

これに対し、新政府軍が朝廷の許可が出てからとの回答をしたため、小枝橋付近で対峙する両軍は、押し問答を繰り返すのみでいたずらに時間だけが経過していきました。

その後、旧幕府軍大目付の滝川具挙の家臣が騎馬で駆け抜けようとするも阻まれたため、業を煮やした旧幕府軍が、同日午後5時頃、隊列を組んで前進を開始し、強引に押し通る旨の最後通告をします。

これに対し、新政府軍は、通行を許可しない旨を回答すると共に、旧幕府軍に対して銃や大砲を一斉に発砲に発砲しました。

旧幕府軍は、数に劣る新政府軍が攻撃をしてくるとは考えておらず、新政府軍との合戦は京に入った後としてこの段階での戦闘を想定していなかったため、突然の攻撃に大混乱に陥いります。

また、この時点での旧幕府軍は、行軍隊形のままであり、かつ銃に弾薬の装填すらしていなかったため、隊列の前から順に殲滅されていきます。

さらに、旧幕府軍が引いて先兵が引いていた3門の砲車のうちの1門に新政府軍が放った砲弾が命中して大爆発を起こし、残りの2門の砲も新政府軍の集中砲火を受けて制圧されてしまいます。

この混乱の中、旧幕府軍の指揮官であるはずの滝川具挙が、馬をかけささて戦場を離脱したため、さらなる混乱をもたらしましたが、佐々木只三郎によって叱咤されて指揮統制を回復した京都見廻組が反抗を開始します。

体制を立て直していく旧幕府軍は、陣形を戦闘隊形に敷き直し、幕府陸軍歩兵第一連隊・桑名兵などを攻撃前進させ、また桑名藩の砲兵による砲撃を始めます。

もっとも、凹型に展開した新政府軍が旧幕府軍を三方から攻撃を続けたため、旧幕府軍の反撃は功を奏さず、ついには旧幕府軍は下鳥羽方面へ後退することとなりました。

退却して下鳥羽の公卿・菊亭家に入った旧幕府軍は、同家にあった米蔵内の米俵を使って陣地構築をし、その中で宿営します。

(2)慶応4年(1868年)1月4日

.jpg)

そして、翌同年1月4日午前5時頃旧幕府軍が陣を出て薩摩軍陣地を攻撃するも失敗に終わり、反対に新政府軍の攻撃を受けて同日午後2時頃には陣地を失って富ノ森方面へ後退します。

後退して富ノ森に入った旧幕府軍は、酒樽に土砂を詰めて畳や戸板などを積み重ねて胸壁として陣地構築をします。

これに対し、新政府軍がすぐさま富ノ森陣地に攻撃をしかけたのですが、今度は旧幕府軍からの砲撃と待ち伏せ攻撃を受けて撤退したため、ここで鳥羽方面でのこの日の戦闘が終わります。

(3)慶応4年(1868年)1月5日

翌同年1月5日午前7時頃、新政府軍小銃隊が富ノ森陣地に攻撃を仕掛けたことによりこの日の戦闘が始まります。

この後、双方の砲撃戦と激しい白兵線が繰り広げられたのですが、損害が大きくなった旧幕府軍が淀方面に後退し始め、新政府軍が富ノ森陣地とそれに続いて納所を攻略します。

伏見市街の戦い

.jpg)

鳥羽で問答が繰り広げられていた慶応4年(1868年)1月3日には、伏見でも、陸軍奉行・竹中重固を指揮官として旧伏見奉行所を本陣に据えて軍を展開する旧幕府軍と、薩摩・長州藩兵(約800名)は御香宮神社・桃山善光寺を中心に伏見街道を封鎖して奉行所を包囲する形で布陣していた新政府軍800人との間で、通る通らないの押し問答が繰り広げられていました。

その後、鳥羽方面で始まったことを示す合戦音が聞こえると、それに釣られて伏見でも戦端が開かれます。

そして、伏見市街を東西に貫く大手通り(現在の大手筋)を挟み、砲弾や銃撃の援護を受けながら南側から北進しようとする旧幕府軍を、新政府軍が御香宮神社や龍雲寺から敵陣に大砲を打ち込んでこれを防衛するという激しい市街戦が繰り広げられます。

伏見奉行所内にいた会津藩兵や土方歳三率いる新撰組が斬り込み攻撃を掛けると、高台に布陣していた薩摩藩砲兵等がこれに銃砲撃を加えます。

旧幕府軍は多くの死傷者を出しながらも突撃を繰り返していたのですが、白刃突撃が鉄砲に勝てるはずがないため効果はなく、同日午後8時頃、薩摩藩砲兵の放った砲弾が伏見奉行所内の弾薬庫に命中し伏見奉行所が炎上します。

さらに、新政府軍が伏見奉行所の周囲にある民家に放火し、上がった炎を照明代わりとして夜になっても銃撃を継続したため、支えきれなくなった旧幕府軍は退却を開始し、日が変わる頃には新政府軍が伏見奉行所を制圧します。

中書島まで撤退して防御線を構築しようとした旧幕府軍でしたが、ここで指揮官である竹中重固が部隊を放置したまま自分だけ淀まで逃亡してしまったために旧幕府軍の士気が低下し、同年1月5日には淀川堤千両松での戦闘に敗れて淀に向かって逃亡します。

旧幕府軍が賊軍となる

なお、慶応4年(1868年)1月4日、朝廷で、仁和寺宮嘉彰親王が征討大将軍に任命されて錦の御旗と節刀が与えられます。

その後、征討大将軍・仁和寺宮嘉彰親王が、薩摩軍が本営としていた当時に入り、そこで錦の御旗を掲げます(なお、このとき掲げられた錦の御旗は薩摩藩と岩倉具視が事前に作成した偽物であったとする説もありますが、朝廷がその使用を認めていることもあり、その真偽は不明です。)。

この行為により、新政府軍が官軍、旧幕府軍が賊軍となります。

錦の御旗が薩摩藩本営に掲げられたことによって、「旧幕府軍自体の戦意が失われることはなかった」のですが、これにより鳥羽・伏見の戦いを徳川家と薩摩藩の私戦とするという徳川慶喜の構想が崩れ去り総大将であるはずの「徳川慶喜の戦意が失われます」。

淀藩の裏切り

.jpg)

鳥羽と伏見で敗れた旧幕府軍は、その南側にある淀城(現職の老中であった稲葉正邦が藩主を務める淀藩の居城)に入って戦況の立て直しを図ろうと考え、それぞれが淀城に向かいます。

そして、旧幕府軍は、淀城の門前まで来て入城を求めます。

ところが、このとき対応した淀藩士が、藩主である稲葉正邦が江戸に滞在しているために判断ができないとの理由で城門を開かず、そればかりか旧幕府軍に対して銃口を向けてこれを追い払います。

淀城への入城を拒まれた旧幕府軍は、負傷者・戦死者を淀城下にある長円寺へ運んで治療を任せた後、さらに南下して男山・橋本方面へ撤退します。

橋本の戦い(1868年1月6日)

.jpg)

淀から南に下っていった旧幕府軍は、橋本陣屋を本陣として、軍勢を男山(八幡市)・橋本周辺に集めて立て直しを図ります。

また、楠葉台場に小浜藩を詰めさせて守備につきました。

西側の淀川と東側の男山で挟まれた狭路で新政府軍を橋本陣屋に誘導し、これを包囲攻撃して戦線を維持し、その間に後方の楠葉台場からの砲撃で殲滅する作戦でした。

.jpg)

日が変わった同年1月6日、旧幕府は、作戦通り京街道(東海道)を下って進軍して来るであろう新政府軍を引き入れ、そこでこれを迎え撃つ体制を整えます。

ところが、この旧幕府軍の思惑が破綻します。

前記旧幕府軍の布陣に対して、旧幕府軍として淀川対岸の高浜砲台(高浜船番所)を守っていたはずの津藩が新政府側に寝返り、旧幕府軍に向かって砲撃を加えてきたのです。

味方であったはずの津藩が裏切り、予想していなかった西側からの砲撃を受けた旧幕府軍は大混乱に陥ります。

.jpg)

何とか体制を整えようとした旧幕府軍は、急ぎ楠葉台場から淀川対岸の高浜砲台(高浜船番所)西岸へ向けて反撃の砲撃を行うなど応戦をしたのですが、このときに東側男山を下りてきた新政府軍が現れたため楠葉台場がすぐに陥落し、逆に包囲攻撃を受けることとなった旧幕府軍は総崩れとなって大敗北を喫します。

なお、防御要塞であるはずの楠葉台場がすぐに陥落した理由は、「楠葉台場が淀川を北上して来る艦船を砲撃する目的でで南西方向を守るために設けられたれた要塞」であり南側には堀幅も大きい稜堡式で高い防御力を有していたのですが、京側から陸上兵力によって攻められる場合を全く想定していなかったため、北側は堀幅も小さくて大砲も無い上、火薬庫が北側の端に備えられていたため、北側と東側からの攻撃に対する防御陣地としてはほとんど意味がないものだったからです。

結果、楠葉台場は、北側から進軍してきた新政府軍に対し、防御陣地として役に立ちませんでした。

敗れた旧幕府軍は、大坂城で再起を図ることとして、散り散りになって淀川を下って大坂に逃れていくことなりました。

鳥羽・伏見の戦いの後

徳川慶喜大坂城脱出(1868年1月6日)

徳川慶喜は、旧幕府軍が大坂城を出陣して行った後も戦いに乗り気ではなく、風邪の治療のために大坂城内の布団の中で過ごしていました。

その後、薩摩藩本営に錦の御旗が掲げられたとの報を聞いた徳川慶喜は、不本意ながらも部下に「いかようにでもせよ」と言った結果として開戦に至り、その上で自らが賊軍とされたことに絶望します。

もっとも、この時点でもなお旧幕府軍の将兵は新政府軍と戦うための準備を進めて徳川慶喜の命を待っていました。

そこで、徳川慶喜は、表向きでは、旧幕府軍の将兵たちに対してこれから打って出るので準備せよと命じてその士気を高めます。

他方、本心としては江戸に逃げ帰ることを決めていた徳川慶喜は、慶応4年(1868年)1月6日夜、老中・板倉勝静、会津藩主・松平容保、桑名藩主・松平定敬ら4、5人の者を従えて密かに大坂城から脱出します(同年1月7日には、朝廷において徳川慶喜追討令が出され正式に旧幕府が朝敵とされています。)。

大坂城を出た徳川慶喜は、海路で江戸に戻る予定で、徳川宗家が有する軍艦・開陽丸が停泊しているはずの天保山に向かいます。

ところが、開陽丸は、薩摩藩の軍艦を追って出航していたため、このとき天保山に停泊していませんでした。

困った徳川慶喜は、フランス公使のロッシュの下に使いを出して紹介状を取り付け、アメリカ合衆国の艦艇に入って開陽丸の戻りを待つこととし、同年1月8日、開陽丸に乗り込んで大阪湾から出港し江戸に向かいます。なお、なお、徳川慶喜があまりに急いでいたため、上陸中であった開陽丸の艦長・榎本武揚を大坂に置き去りにして出航するという珍事が起こっています。

大坂城開城

鳥羽伏見で敗れた旧幕府軍の将兵が続々と大坂城に集まってきたのですが、慶応4年(1868年)1月6日夜に徳川慶喜が大坂城を脱出したため、将兵たちは総大将が戦いを前に自分だけ逃亡したことを知ります。

この状況に旧幕府軍の将兵は大混乱に陥り、それぞれが独自の作戦を立案をするなどして収拾がつかなくなくなります。

結局、総大将が逃亡したことにより旧幕府軍は継戦意欲を失い、大坂城を放棄してそれぞれが自領や江戸に帰還することとなります。

その後、同年1月9日、長州軍が空になった大坂城を接収し、京・大坂一帯が新政府軍の支配下に収まり、戦いの舞台が東に移っていきます。