古代日本に文字はなく、3世紀頃までは中国の歴史書の記載によってそれまでの日本の生活が一部明らかとなっていますのですが、266年に邪馬台国の女王台与が朝貢したとする晋書倭人伝の記載を最後に、倭の五王が記載される宋書の記載までの150年間は、中国の歴史書に倭の記載が残されていません(空白の150年)。

もっとも、中国の歴史書に記録が残されていないからといって、この間に、日本に歴史的な動きがなかったわけではありません。

それどころか、考古学的調査結果から、この150年の間に畿内を中心にヤマト政権が成立し、このヤマト政権が朝鮮半島の鉄を差配することにより日本国内で勢力を高め、さらには朝鮮半島への進出を図っていたことが明らかとなっています。

この点、中国の歴史書はないものの、413年9月に建てられた高句麗の第19代の王である好太王(広開土王)の業績を称えた広開土王碑や、石上神宮に伝来した古代の七支刀銘文などの歴史的遺物から、当時の日本と朝鮮半島の関係性を一部推認できるようになっています。

本稿では、この空白の150年の間の日本と朝鮮半島の関係性につき、当時の朝鮮半島情勢を踏まえながら説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

古代朝鮮半島情勢

2世紀頃の朝鮮半島

古代朝鮮半島においては、紀元前190年ころに、王倹城(現在の平壌付近)を都とする衛氏朝鮮が建国され、以降、約80年間に亘って朝鮮北部を支配したのですが、同王朝は紀元前108年に武帝時代の前漢によって滅亡してしまいます。

そして、衛氏朝鮮を滅ぼした前漢は、朝鮮半島に軍を進め、朝鮮半島を漢四郡(楽浪郡・真番郡・臨屯郡・玄菟郡)と定め、前漢の支配地域としてしまいました。

その後、漢四郡の移転・廃止などがありつつも漢による朝鮮半島支配は約400年に及びました。

もっとも、漢の勢力は、この400年の間に次第に衰えていき、それに伴って朝鮮半島に対する支配力も低下していきました。

その結果、2世紀頃には、朝鮮半島における漢の支配地域は、楽浪郡・帯方郡の2郡のみとなり、残った2つの漢支配地についても、漢の国力低下に伴って朝鮮半島に対する支配圧力が低下していきました。

その結果、朝鮮半島全域で中国からの独立の機運が高まり、北部の中国との国境となる鴨緑江付近には高句麗が興り、南部には朝鮮人による小部族集団(扶余、沃沮、伽耶、于山国、耽羅など)が濫立して群雄割拠状態となっていきました。

朝鮮半島における内戦状態(3世紀頃)

その後、220年に内乱により疲弊した後漢が滅亡したことにより、中国による朝鮮半島支配力はほぼ無力化します。

そのため、朝鮮半島に勃興していた小部族集団は独自の勢力拡大政策を実行し始め、半島北部の高句麗や、朝鮮半島南部の馬韓・辰韓・弁韓(いずれも韓民族集団)などが台頭していきました。

日本の朝鮮半島進出(3世紀ころ~)

他方、倭国と呼ばれていた当時の日本では、この頃までに朝鮮南部算出の鉄を差配する権益を利用してヤマト政権が勢力を高めていました。

朝鮮半島半部の鉄を国内統治ツールと使用していたことから、ヤマト政権は、常に朝鮮半島情勢を注視しながら政権運営していたのですが、朝鮮半島への中国の支配力低下は、朝鮮半島への影響力を持とうとしていた当時の日本にとっても有利な状況となります。

そこで、ヤマト政権は、朝鮮半島南部の鉄権益を維持するため兵を頻繁に朝鮮半島に派遣し朝鮮半島南部の小国家群に対して支配力を及ぼすなどしていきます(宋書など)。

そして、ヤマト政権は、朝鮮半島南部の弁韓に進出することに成功し、同地の鉄の確保に成功してこれを倭国内に運搬・利用して倭国内でのヤマト政権の巨大化と朝鮮半島への侵攻作戦を進めていきました。

なお、この頃にヤマト政権が朝鮮半島に進出していたことは、ヤマト政権時代の遺跡から朝鮮半島で製造された鉄鋌が出土していることから明らかとなっています。

中国が朝鮮半島支配権を完全喪失(4世紀前半)

そして、4世紀に入るころになると、朝鮮半島で大きくなりつつあった小部族集団が、いまだ中国の出先機関として残っていた地域への攻撃を繰り返します。

その結果、313年、高句麗や馬韓の攻撃をしのぎ切れなくなった楽浪郡・玄菟郡が滅亡し、朝鮮半島から中国機関が失われる結果となりました。

4世紀頃の朝鮮半島情勢

朝鮮半島三国時代(4世紀後半)

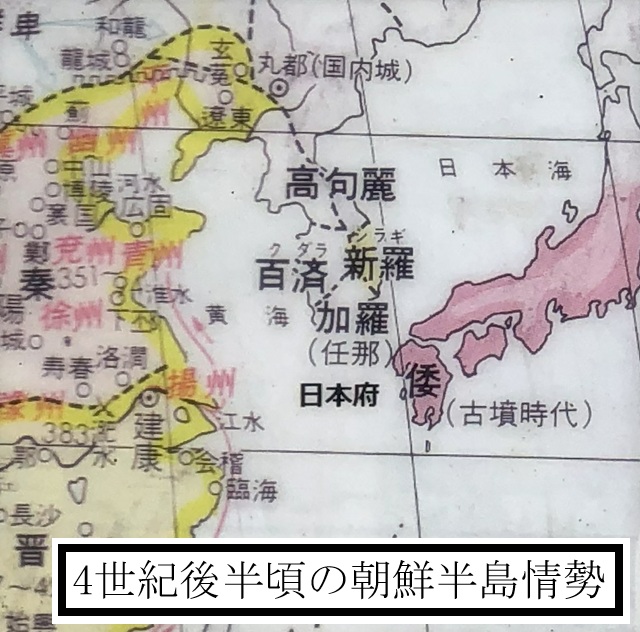

中国による圧力が失われた朝鮮半島では、小部族集団同士で争う群雄割拠状態が続き、次第に他の小勢力を吸収して勢力を高めていった3つの勢力に集約されていくようになります。

この3大勢力の1つは、朝鮮半島北部に興り、中国出先機関であった漢四郡の攻略に成功して4世紀の広開土王の代に朝鮮半島北部から満州南部に至る広大な領土を獲得するなど最盛期を迎えた高句麗です。

そして、残りの2つの勢力は、朝鮮半島南部で興った馬韓が形成した百済国と、辰韓が形成した新羅国(斯蘆国から国号変更)でした。

そして、4世紀初旬頃の朝鮮半島は、北部の高句麗、南西部の百済、南東部の新羅の三か国体制となり、これら3つの国家が覇権を狙う三国時代に突入します。

なお、百済と新羅の中間に位置していた弁韓は、伽耶(加羅、任那)と呼ばれるようになったものの、いまだ国家形成にいたらず部族濫立状態が続いており、同地に対しては、ヤマト政権が影響力を及ぼしていました(ヤマト政権の支配下にあったとする説あり)。

高句麗による朝鮮半島南下政策

朝鮮半島が三国時代に入ったとはいえ、その国力は均等ではなく、朝鮮半島北部の圧倒的強国である高句麗に対し、朝鮮半島南部の百済・新羅という小国が何とか抵抗しているという状況に過ぎませんでした。

そして、高句麗は、朝鮮半島統一を目指して南下政策を進めており、度々、百済・新羅の領土を脅かしている状況でした。

この高句麗の南下政策は、当時のヤマト政権にとっては朝鮮半島という海外問題に過ぎなかった一方で、ヤマト政権の国内統治基盤となる朝鮮半島南部の鉄利権を脅かすことでもあったため、ヤマト政権としても看過することができない緊急の課題でもありました。

百済がヤマト政権に接近

前記のとおり、4世紀頃の朝鮮半島では、高句麗と百済(及び新羅)とが戦いを繰り広げていたのですが、必ずしも国力の高い高句麗が優位に戦局を進めていたわけでもなく、一進一退の攻防を続けている状況でした。

このとき、高句麗との戦いを少しでも優位に進めたい百済は、隣接する任那に進出してきていたヤマト政権の力を借りようと考えます。

そこで、369年、百済(百済王・近肖古王の世子であった近仇首王)から倭国に七支刀を献上し、友好の証とします。

なお、このとき送られた七支刀は、奈良県天理市所在の石上神宮に残されており、その銘文として表裏面に計62の文字で、百済が倭国王のために、百兵(多くの兵)を退ける力をもった七支刀を鋳造して献上したと記されています。また、このとき百済王が倭国王に七枝刀(ななつさやのたち)を献上した話は日本書紀にも記載されており、遺物と文献の記載が一致しています。

その後も百済と高句麗の戦いは続き、371年10月には3万人の兵を率いて高句麗に攻め込んだ百済の近肖古王が、高句麗王斯由を討ち取る戦果を挙げ、372年に東晋から鎮東将軍・領楽浪太守の地位を与えられるなどしています(このときの楽浪は高句麗領)。

ヤマト政権の朝鮮半島派兵(391年)

もっとも、その後、百済(及び新羅)は、南下して来る高句麗の圧力に押されていったためにヤマト政権に救援を依頼し、これに応じたヤマト政権は、391年頃に朝鮮半島に軍隊を送って高句麗と対峙します(広開土王碑によると、このときヤマト政権が百済と新羅を服属させたとされていますが真偽は不明です。)。

その後、南下政策をとる高句麗と、百済・ヤマト政権連合軍との戦いが続きます(広開土王碑によると、396年に高句麗の好太王が自ら水軍をひきいて百済を討伐し、破れた百済王が一旦は高句麗の好太王に降伏したものの、399年に再びヤマト政権と通じて高句麗に反旗を翻したされていますが、真偽は不明です。)。

4世紀頃の朝鮮半島でのヤマト政権の影響力

ヤマト政権は、百済の求めに応じて平壌近くまで出兵するなど朝鮮半島での戦いを進めていったのですが、広開土王碑によると、404年に帯方地方(現在の黄海道地方)に侵入したところで高句麗軍に敗れたとされています。

この後の朝鮮半島におけるヤマト政権の動向は必ずしも明らかではないのですが、413年から478年までの間に中国南朝に遣使入貢した倭国の5代の王であった讃・珍・済・興・武が、中国から使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王などに任じられていることから、ヤマト政権が朝鮮半島の新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓地域の支配権を保持し続けていたと推認されます。

5世紀以降の朝鮮半島情勢

百済が再びヤマト政権に接近

5世紀に入っても高句麗による南下政策は継続され、475年には、百済の都であった漢城が高句麗の攻撃を受けて陥落します。

苦しくなった百済は、人質を差し出すことでヤマト政権に援助を求めます。

ヤマト政権としても、朝鮮半島南端に影響力を有する伽耶(加羅・任那)があるため高句麗の南進を防ぎたいという目的は百済と同じでした。

そこで、ヤマト政権は、百済と誼を通じて共同して朝鮮半島への影響力強化を試みることとなりました。

なお、このときの交流により、百済からヤマト政権に儒教や仏教が伝えられています。

他方、朝鮮半島西南部の栄山江流域に5世紀後半から6世紀前半にかけての間に、ヤマト政権独自の墓である前方後円形10数基が築かれており、ヤマト政権が百済へ政治的・経済的・文化的影響を及ぼしていたことも明らかとなっています。

任那滅亡(562年)

562年、ヤマト政権の影響下にあった任那が新羅に滅ぼされ(日本書紀)、ヤマト政権は朝鮮半島の橋頭保を失います。

他方、ヤマト政権の協力を取り付けた百済は、朝鮮半島で大勢力となり、6世紀頃からは弱体化した新羅を侵食していくようになりました。

百済と新羅の戦い(7世紀)

朝鮮半島南部で勢力を強める百済は、642年ころから盛んに新羅侵攻を繰り返します。

困った新羅は唐に助けを求めたところ、唐は新羅が属国として下ることを条件として援助を申し出ます。

後がなくなった新羅は、唐への属国化を認め、唐の助力の下で百済・高句麗に対抗することとなりました(唐に下った新羅では、善徳女王や金春秋の下で唐化政策が行われていきました。)。

新羅が、唐の援助を受けて国力回復政策を行っていた一方で、百済では、654年に朝鮮半島で発生した干ばつによる飢饉が起きた際に飢饉対策をとらなかったこと、655年2月に宮殿修理を強行したことなどから国力が低下していきました。

この百済の退廃を見た唐・新羅が、660年3月、百済侵攻を始めたことから、百済の滅亡→白村江の戦いへと繋がっていくのですが、長くなりますので本稿はこの辺りにしておき、以降の話は別稿に委ねたいと思います。