三貨制度とは、江戸時代に日本で採用された金・銀・銭を基本とする貨幣制度です。

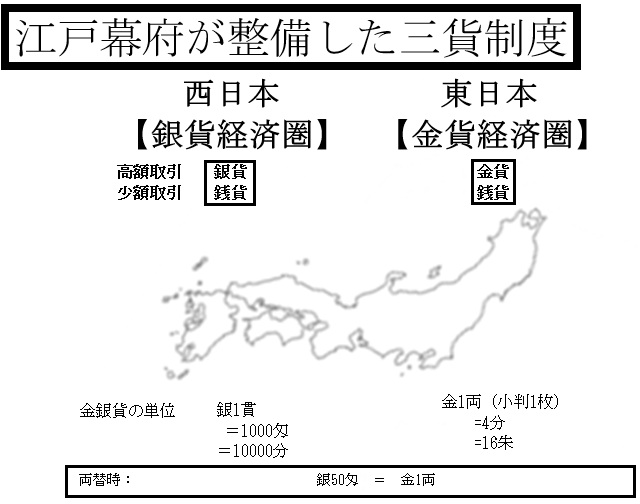

もっとも、同一地域で金貨・銀貨・銭貨が併用されたわけではなく、西日本では銀貨+銭貨、東日本では金貨+銭貨で商取引が行われており、これらを総称して三貨制度といいます(なお、江戸幕府が三貨制度という認識をもっていたわけではなく、三貨制度とは現在から当時を顧みた際に用いる用語です。実際、三貨という用語も文化12年/1815年に両替屋を営んでいた草間直方が刊行した「三貨図彙」に始まります。)。

全国統一政権を樹立して貨幣発行権を得た江戸幕府でしたが、商人の商慣習を変更させることができず、日本国内に金貨経済圏と銀貨経済圏という2つの異なる制度を作ってしまったことから、複雑な貨幣システムとなってしまいました。

また、金貨・銀貨・銭貨の交換比率についても、触書による御定相場が存在したものの、実際には変動相場により取引がなされており、その結果として両替商が発展する基となりました。

【目次(タップ可)】

江戸時代以前の日本の貨幣制度

流通貨幣発行の困難性

商品流通経済の交換媒体として経済を支える貨幣(硬「貨」及び紙「幣」)ですが、これを発行・流通させることは簡単ではありません。

貨幣のうち、金属価値を基礎として流通使用させる場合(金貨・銀貨など)には、その貨幣自体が交換価値を持つため、貨幣発行はそれ程難しくはないのですが、金属価値から離れて貨幣に記載された金額を基本として流通使用させようとすると、その発行は途端に難しくなります。

なぜなら、貨幣に記載された金額という金属価値に見合わない価値を見出す貨幣の信用根拠は、その貨幣発行者に対する信頼(最終的にはその貨幣発行者が額面を保証してくれるという信頼)であるため、貨幣発行者に絶対的信頼がない場合には誰もその貨幣を使用しないからです。

そのため、貨幣発行者が、その地域で絶対的な力とそれに基づく高い信用力を有する場合しか貨幣に記載された金額という金属価値に見合わない価値を見出す貨幣の発行・流通はできないのです。

江戸時代以前の日本貨幣史

これを日本について見てみると、朝廷(天皇家)に下に権力が集中していた奈良時代には、絶対的権力を基にした貨幣発行が可能であり、この頃から約250年の間に和同開珎から始まる12種の貨幣が相次いで発行することができました(皇朝十二銭、通貨単位は中国に倣って「文」)。

ところが、その後に朝廷が藤原摂関家に権力を奪われていったこと、経済力を失っていった朝廷が新銭を発行する際に新銭1枚=旧銭10枚とする政策をとったこと、銅銭を軽小化・材質粗悪化(原材料の銅不足によって鉛の含有率を増加させた)させたことにより銅銭の価値が低下したことなどから、朝廷(天皇家)に対する絶対的信用が失われていきます。

そして、天皇家に対する信頼が失われたことにより、朝廷が発行する貨幣の信頼もまた失われたため、天徳2年(958年)に発行された乾元大宝を最後に朝廷は貨幣を発行する力を失います。

そして、全国的な統治権を持つ絶対権力が存在しなくなったことにより、新たな貨幣が発行されなくなり、流通経済は時代に逆行することとなってしまい、物品交換経済の時代に遡ってしまいます。

もっとも、物品交換では経済活動に大きな支障が出ることとなったため、12世紀半ば頃から中国から銭貨の大量輸入が始まり、この中国銭貨(渡来銭)を日本貨幣1枚=1文として代用流通するようになりました。

各大名による領国貨幣

その後、数百年に亘って全国を支配する強力な統一政権ができなかったため、統一貨幣が鋳造・発行されることはありませんでした。

そのため、渡来銭を国内通貨として代用利用していったのですが、16世紀頃になると、日本各地で諸大名が領内で盛んに金鉱山・銀鉱山を行うようになり、これらの金銀で鋳造された硬貨が各大名の領国貨幣として利用されるようになっていきました。

なお、領国貨幣としては、甲斐武田家が用いた甲州金の4進法の通貨体系が有名です。

江戸幕府による貨幣制度の統一

三貨制度の試行

その後、関ヶ原の戦いに勝利して天下人となった徳川家康は、経済力を高めるために貨幣制度の改革に手を入れ、少額取引については銭貨を使用し、高額取り日については金貨・銀貨を使用するという経済構造を目指します(今で言うと、現在の硬貨=銭貨、現在の紙幣=金貨・銀貨のイメージです。)。

そして、当面は銭貨については渡来銭を利用し、金貨・銀貨については、豊臣秀吉が有していた各種鉱山を直轄化した上で金銀を集め、それを慶長6年(1601年)に設立した金座・銀座で貨幣化することとしました。

この結果、江戸幕府では、金貨・銀貨・銭貨による三貨を通貨とする貨幣制度(三貨制度)を試行することとなりました。

三貨の使用地域

前記のとおり、江戸幕府が最初に整備した貨幣は金貨と銀貨なのですが、金貨・銀貨・銭貨が全国的に使われることとなったわけではありません。

金銀は、それぞれ算出する場所が限られているため、どこでも金貨・銀貨が鋳造できるわけではなかったからです。

このうち、当時の日本では、金は伊豆・甲斐・佐渡などが主たる算出地であり、他方、銀は石見・大森・但馬・生野などが主たる算出地であったことから、必然的に東日本では金貨が、西日本では銀貨が鋳造使用されることとなったのです。

このことを「江戸の金遣い」・「上方の銀遣い」と称しました。

もっとも、このような住み分けは制度として確立されたものではなく、自然発生的に形成されていったものです。

三貨の鋳造・発行

(1)金貨の発行→東日本

前記のとおり、金貨は、主に西日本での取り引きに使用されるために、新たに金座を設けて鋳造・発行されました。なお、金座は江戸を中心に京都や佐渡(後に甲府)にも設けられましたのですが、後に江戸(現在の日本銀行本店の場所)に集約されました。

江戸幕府による金貨ついては、それまで恩賞・贈答などの特殊用途で用いられてきた墨書の大判を小型化して極印の小判を鋳造し、目方に応じて高額一般流通取引に使用することとしたのが始まりです。

江戸幕府では、甲斐武田家の4進法の甲州金通貨体系を踏襲し、鋳造した小判を「計数貨幣」の1両とし、さらに4進法を採用して金貨1両(小判1枚)=4分=16朱と定めました。

そして、小判(1両)の他に、その4分の1の量目である1分判金を発行します。

(2)銀貨の発行→西日本

他方、16世紀後半頃から石見銀山を始めとして西日本各地で銀の産出が増大した上、灰吹法の導入により銀と銅の分離が可能となったことなどから、大坂を中心とする西日本商人により銀が盛んに使用されるようになっていました。

江戸幕府においても、以上の状況下において、西日本商人の経済慣行を無視できず、西日本に金貨の使用を義務付けることはできませんでした。

そこで、西日本においては、銀貨経済を維持することとし、主に西日本での取り引きに使用されるために、新たに銀座を設けて銀貨の鋳造・発行されました。なお、銀座は京都伏見を中心に江戸京橋・大坂・長崎にも設けられています(非常設)。

この点、銀は、金とは異なり完全な精錬が容易ではないために金属的に脆く、金貨のように薄く延ばして板状にして流通に供することは現実的ではありませんでした。

そこで、銀貨については、譲葉またはナマコ型の銀貨(丁銀・豆板銀)として発行されるに至りました。

そのため、江戸幕府は、当初、銀貨を「秤量貨幣」とし、天秤で目方を定める方法により貨幣価値が決められることとされました(もっとも、丁銀は裸銀として使用されることはほとんどなく500匁毎に和紙で包んだ包銀として用いられることが通常でした。)。

そのため、銀貨量目不定で発行されることとなり、発行された丁銀・豆板銀を天秤秤で測定することで使用されることとなりました。

その結果、銀貨の通貨単位は、秤で測定した質量単位(重さ)である貫・匁・分が用いられることとなり、銀1貫=1000匁=10000分と定められました。

(3)銭貨は渡来銭を流用

経済活動における高額取引用いられた金貨・銀貨でしたが、少額取引にはこれらは用いられず、庶民の少額の取引ではもっぱら銭貨が用いられました。

もっとも、三貨制度を試行して金貨及び銀貨の発行を始めた江戸幕府でしたが、当初は日本国内の需要をまかなうだけの銭貨の鋳造能力がありませんでした。

そこで、江戸幕府は、当初は、銭貨についてはそれまでの渡来銭を流用することとし、その通貨単位を「計数貨幣」の1枚1文(1000文=銭1貫)と定めました。

銭貨は、中央に開けられた四角穴に紐を通してまとめた銭緡として用いられることもあり、その場合は96枚を100文として用いるのが一般的な慣行でした。

なお、銭貨は金貨経済圏でも銀貨経済圏でも使える全国万能貨幣ではあったのですが、価値あたりの重量が大きかったため、遠隔取引には向きませんでした。

江戸幕府の通貨単位確定

以上の結果、江戸幕府では、計数貨幣(枚数で数える貨幣)である金貨及び銭貨、秤量貨幣(重さで数える貨幣)である銀貨という3つの貨幣が使用されることに決まりました(三貨制度)。

もっとも、東日本の金貨経済と、西日本の銀貨経済という2つの異なる経済圏が出来上がってしまったため、複雑な貨幣経済システム(慶長14年/1609年の三貨の御定相場は、金一両=銀五十匁=永一貫文=鐚四貫文)が出来上がってしまったのです。

寛永通宝発行と三貨制度の確立(1636年)

また、銭貨については、しばらくの間は前時代より流通していた渡来銭などを継続使用していたのですが、その安定的な供給を目指し、慶長13年(1608年)に東国で通用していた永楽通宝(永楽銭)の発行を停止した上で、新たに銭座を設け、寛永3年(1626年)に水戸の佐藤信助により作られたのを初めとする寛永通宝が発行されました。

この寛永通宝を発行をもって、江戸幕府が鋳造した金貨・銀貨・銭貨による三貨制度(中国銭・私鋳銭の廃止)が完成します。

なお、寛永通宝発行後もそれまでの領国貨幣や渡来銭の回収には長い時間を要し、江戸幕府において完全な通貨の統一を果たしたのは、元禄8年(1695年)の元禄の吹替え頃であったと言われています。

三貨の運用

三貨制度の問題点

以上の結果、江戸幕府の経済体制は、事実上、西日本では銀貨+銭貨、東日本では金貨+銭貨で商取引が行われることとなりました(金銀貨は高額取引で、銭貨は少額取引で使用)。

この経済システムは、同じ銀貨経済や金貨経済圏の中で商売する分には問題がないのですが、銀貨経済と金貨経済圏とで商売する場合には大きな問題を生じさせました。

銀貨経済圏では金貨が、金貨経済圏では銀貨が使えないため、異なる経済圏では高額決済をするための貨幣が使用できなかったのです。

このことは、大坂に集められた蔵米を江戸に送る場合や、西国大名が江戸に参勤する場合などで大きな問題となったのです。

両替商の誕生

前記のように、江戸時代では、金貨・銀貨・銭貨の3種類の貨幣が同時に使用されることとなったのですが、事実上、金貨経済圏と銀貨経済圏とでは異なる高額貨幣が使用されるに至ったため、これらの異なる経済圏とにおける貨幣間の取引を円滑に行うために金貨と銀貨との両替(金と銀を交換する本両替・金銀と銭を交換する銭両替)が必要となりました。

そこで、貨幣を両替を行う商売が必要となり、両替手数料として1~2%の手数料を徴収して両替を行う両替商が各地に成立することとなりました(なお、両替商は金座・銀座周辺に集中したため、それらの場所は両替町と呼ばれました。)。

こうして成立した両替商は、当初は貨幣の両替を主たる業務としていたのですが、両替に際して得た経済力を元手として、次第に預金の受け入れや諸大名・商人などへの貸付けや手形・為替の発行等の業務にも進出していきました(江戸幕府による貨幣改鋳の際には金座・銀座に代わって旧貨幣の回収・交換にも関わりました)。

また、これに加えて諸藩の藩札発行や資金調達、幕府貨幣改鋳の際の新旧貨幣の引き換えや幕府公金の扱いにまで関与するようになり、大名家を凌駕するほどの巨大な富を蓄える両替商が誕生していきました(三井家・住友家・鴻池家など)。

また、両替商は、江戸幕府による貨幣改鋳の際には金座・銀座に代わって旧貨幣の回収・交換に関わるなど、大きな力を持っていきました。

藩札の流通

以上のとおり、三貨制度により江戸幕府による貨幣制度の統一が試みられたのですが、特に少額貨幣などが不足し、経済活動に問題が出始めます。

そこで、約8割とも言われる諸藩で藩札が発行され、少額貨幣の不足を補うかたちで流通に供されました。

これに対し、江戸幕府では、幕府発行貨幣を通用させるために、札遣いの禁止・年限を設けた発行許可・銀札以外の使用禁止などの藩札抑制策を採ったのですが実効性はなく、諸藩での藩札使用も事実上容認されているような状況となりました。

交換価値の変更(1700年)

前記のとおり、慶長14年(1609年)に金一両=銀五十匁=永一貫文=鐚四貫文となった三貨の御定相場でしたが、その後の経済状況の変化により、実体経済に遭わなくなっていきました。

そこで、元禄13年(1700年)に改訂が行われ、公式には「金一両=銀六十匁=銭四貫文」という換算率が用いられることとなりました。

もっとも、一般の商取引では市場経済に委ねられることとなり、金・銀・銭は、それぞれそのときどきの変動相場で取引されるのが通常となっていきました。

新種の貨幣を発行

(1)金貨の改悪

① 元禄の改鋳による混乱(1695年)

当初の江戸幕府は、金の含有量が極めて高い金貨を鋳造していたのですが(慶長小判:17.7g・金含有量86.3%など)、時代を経るに従ってその財政は苦しくなり始めます。

そこで、江戸幕府は、元禄8年(1695年)に元禄の改鋳を行い、貨幣流通量を増やして幕府財政の立て直しを図るため、それまでの金銀比率を大きく下げた貨幣を鋳造し始めます(元禄小判:17.8g・金含有量56.4%など)。

金銀比率が低下した貨幣を発行したことにより一時的に多額の改鋳差益(出目)を得た江戸幕府でしたが、その結果として大きな貨幣価値下落=物価上昇が起こります。

そして、元禄13年(1700年)ころには、交換割合は金1両=銀60匁(225.0g)=銭4000文(銀4貫文)に変更されています。

また、元禄期には小判の8分の1の量目である二朱判金が発行され、さらに江戸時代後半には金含有量を落とした五両判・二分判・二朱判・一朱判なども発行されました。なお、現代の古銭界では、二分判金・一分判金、二朱判金・一朱判金については、その四角形の形状から「分金」と呼んでいます。

② 宝永の改鋳の失敗(1710年ころ)

物価の急騰に見舞われた江戸幕府は、宝永7年(1710年)ころ、この事態を打開するために慶長小判時代の金銀比率に戻すこととしたのですが、この時点では初代徳川家康時代の財力はありませんでしたので、金銀比率を戻しつつもその大きさを小さくすることで誤魔化しにかかります(宝永小判:9.3g・金含有率83.4%など)。

もっとも、宝永の改鋳は、元禄の改鋳で悪化した金銀の含有量を増やすことなく不純物を取り除いて小さくしただけのものであり、元禄の改鋳で失われた貨幣に対する信頼は戻らず、物価上昇も収まることはありませんでした。

③ 正徳の改鋳による正常化(1714年)

困った江戸幕府は、新井白石により行われた正徳の治の一環として貨幣の改鋳を行い(正徳の改鋳)、正徳4年(1714年)5月、慶長小判に匹敵するクオリティの貨幣を鋳造します(正徳小判:17.8g・金含有量85.7%など)なお、その翌年にはさらにクオリティを挙げた小判が鋳造されています(享保小判)。

この正徳の改鋳により、物価上昇は治まったのですが、結果として発行できる貨幣量が激減し、経済活動の停滞がもたらされました。

④ 元文の改鋳(1736年)

正徳の改鋳により物価上昇が抑えられていたのですが、江戸幕府8代将軍徳川吉宗により行われた享保の改革により全国で米の増産が行われた結果、米の価格が全国的に暴落します。

米価の下落は一見するとよいことのようにも思えるのですが、米価の下落は手当を米で受け取っていた武士の生活を急激に悪化させます。

この生活に困窮した武士の訴えを受け、江戸幕府は、米価を上昇させる=物価を上昇させるため、元文元年(1736年)、再び金銀比率を大きく下げた貨幣を鋳造し始めます(元文小判:13.1g・金含有量65.3%など)。

このとき、江戸幕府は、金銀比率を下げた貨幣を発行して米価を上昇させた上で、その他の商業品については株仲間を組織させて冥加金(上納金)を納めさせる代わりに販売独占させてその商売を管理して価格の統制を行いました。

この方法は上手くいき、これら一連の享保の改革と呼ばれる改革によって経済情勢は好転し、元文小判もまたその後約80年に亘って安定的に流通するようになりました。

また、この後も江戸幕府は、財政窮乏を補うために文政の改鋳(1818年~)、天保の改鋳(1832年~)などを実施し、度々物価の上昇を招きます。

(2)銀貨の計数貨幣化

また、銀貨についても変更が見られます。

前記のとおり、西日本における高額取引は、秤量貨幣としての銀貨が使用されていたのですが、秤量貨幣は取引の度にいちいち銀貨の重さを計測しなくてはならず、手間がかかっていました。

そこで、西日本でもこの手間を省くための工夫がなされるようになり、明和年間(1764年~1772年)に、材質は銀でありながら、その表面に金貨単位である分・朱に合わせた額面を計上することにより枚数で計上できるようにした計数貨幣=金代わり通用の銀=金称呼定位銀貨(南鐐二朱銀・一分銀・一朱銀)が発行されるようになりました。なお、現代の古銭界では、一分銀・南鐐二朱銀・一朱銀については、その四角形の形状から「分銀」と呼び、分金と分銀を合わせて「分金銀類」と呼んでいます。

この結果、これ以降、西日本においても金貨単位の計数銀貨が主流となり、丁銀・豆板銀は衰退しました。

さらに、金貨単位での計数計算が主流となったことにより、金属貨幣による支払いには金貨・金貨単位の計数銀貨および銭貨で行うことが多くなり、銀貨自体が衰退していきました(銀目の空位化)。

(3)高額銭貨の鋳造

前記のとおり、銭貨の単位は、1枚1文だったのですが、銅地金の逼迫や幕府の財政事情により高額銭貨の発行が検討されるようになります。

そして、寛永通宝の裏面に波形を刻んだものを4文銭とし、刻まれていない1文銭と区分して通用したりする工夫を行います。

また、天保6年(1835年)には100文銭となる天保通宝が、文久3年2月(1863年)には4文銭となる文久永宝が、それぞれ発行されています。

金の海外流出

嘉永6年(1853年)に浦賀沖に来航したペリー率いる黒船艦隊の圧力により江戸幕府は開港を迫られ、その後締結された日米和親条約によって安政6年(1859年)に下田・函館港が開かれることとなりました。

この開国に伴い、日本と諸外国との貨幣の交換比率が問題となり、同年5月17日より下田了仙寺にて日本貨幣と西洋貨幣との交換比率の交渉が行われ、最終的には同じ種類の貨幣は品位に関係なく同じ重さで通用することが定められ(同種同量の原則)、ドルにとって有利なように、貿易銀であるメキシコドルと日本の天保一分銀の重量交換で行われることが決まり、安政5年(1858年)6月19日、日米修好通商条約が締結されました。

この後、開港による金貨流出を懸念した幕府は、開港日の前日に天保一分銀より純銀量が多い安政二朱銀を発行し、洋銀1ドル=二朱銀2枚で交換させようとしたのですが、アメリカが同種同量の原則を主張して反対して、洋銀1ドル=一分銀3枚となります。

以上の結果、外国人商人が1ドル銀貨をまず一分銀3枚に交換し、両替商に持ち込んでこれを小判(1両=4ドル相当)に両替して、国外に持ち出し地金として売却すれば莫大な利益が得られることとなってしまいました。

具体的には、1ドル(メキシコドル)→3分(一分銀)→0.75両(天保小判)→3ドル(20ドル金貨)と、両替を行うだけで3倍の利益を上げることができるというものでした。

以上の結果となる原因は、16世紀中ごろにメキシコで全世界の約20%もの産出量を誇るサカテカス銀山が発見されるなどしたために諸外国では銀の価格が下落して金1g≒銀15gとなっていたにも関わらず、このことを知らなかった日本では金1g≒銀5gとされていたことでした。

そのため、当時の日本は、世界で突出した金が安く買える国となっており(日本に銀貨を持ち込んで小判に換え、それを海外に持ち出して売ると3倍の銀を得ることができた。)、海外から金買付けに来た外国人により大量の金貨が諸外国に流出してしまいました。

万延の改鋳(1860年)

金の大量流出に気が付いた江戸幕府は、この事態を打開するため、万延元年(1860)に金貨の改鋳を行い、含まれる金の含有量を1/3とした万延二分金などを発行して国際水準の交換レートにあわせた小判を鋳造することとしたのです。

これにより対外的な金貨の流出は終息したのですが、対内的には貨幣価値が暴落し国内で凄まじいインフレーションが起こることとなりました。

三貨制度の終焉

明治政府による貨幣制度の整備

明治維新によって江戸幕府が倒れて明治新政府が樹立されると、貨幣に関する政策も明治新政府が行うようになります。

もっとも、発足当初の明治新政府に、貨幣制度を整備する余裕はなかったため、江戸時代の金貨・銀貨・銭貨や藩札などをそのまま通用させると共に明治政府としても「両」単位の貨幣を使用しました。

もっとも、明治政府は、欧米先進国に対抗できる国を作るために富国強兵・殖産興業(近代産業育成)の政策を進め、その一環として近代的な貨幣制度の確立を目指し、金座や銀座を貨幣司に吸収し、藩札は藩札処分令によって廃止します。

その上で、戊辰戦争に際して支出した多額の戦費を賄い、かつ殖産興業の資金に充てるため、明治新政府は、慶応4年(1868年)5月15日、参与兼会計事務掛三岡八郎(後の由利公正)の建議によって通用期限を13年間との期限を決めて通貨単位を両・分・朱のまま、旧来の藩札を踏襲した政府発行の太政官札を発行します。また、翌明治2年(1869年)には、近代貨幣制度の導入が公約され、太政官札を補完するものとして民部省札も発行されています。

もっとも、その印刷技術の未熟さから太政官札の偽札が大流行し、明治5年(1872年)4月にドイツの印刷会社に発注して発行された新紙幣である明治通宝と交換する形で回収されていきました。

造幣局創設(1871年)

また、明治政府は、明治元年(1868年)にイギリス帝国・香港造幣局の造幣機械を購入した上で大阪の地に造幣局の建築を開始し、明治4年(1871年)に造幣局(創設当時の名称は「造幣寮」)を創設します。

円の誕生(1871年)

その上で、明治政府は明治4年(1871年)5月10日に新貨条例を発布して貨幣単位を従来の4進法を基準とした「両・分・朱」から10進法を基準とする「円・銭・厘」に変更し、近代洋式製法による金・銀・銅による新貨幣を発行しました。

そして、この新貨条例により、金貨本位制(金1.5g=1円)を採用し、1円=100銭=1000厘の貨幣単位に統一されました。

余談

通貨発行権を独占して日本経済を支配した江戸幕府でしたが、結果的にはその利を最大限享受することはできませんでした。

その理由の1つとして、江戸幕府が米本位制にこだわり、銭本位制に移行しなかったことが挙げられます。

江戸幕府は、実体経済は銭をベースとして回っていたにもかかわらず、俸禄を米で支払うということに固執したため、全ての武士が俸禄として米を受け取り、それを売却して銭に換える行為が必要となりました。

しかも、米は商品でもあったため、商品の不足具合によってその価値が上下してしまうという問題が生じます。

ましてや、江戸幕府が、経済拡大や財源不足に対応するために、貨幣改鋳などにより貨幣発行量を増加させると、インフレが進んで米による俸禄が固定されている武士達の生活が困窮するため、大胆な経済対策ができないという問題があったのです。