薩長土肥という幕末に雄藩の1つとして、明治維新を推進すると共に、明治新政府においても主要官職に人材を供給した佐賀藩(肥前藩)ですが、他の3藩(薩摩藩・長州藩・土佐藩)に比べるとその知名度は大きく落ちます。

それどころか、なぜ佐賀藩が雄藩の1つに入っているのか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

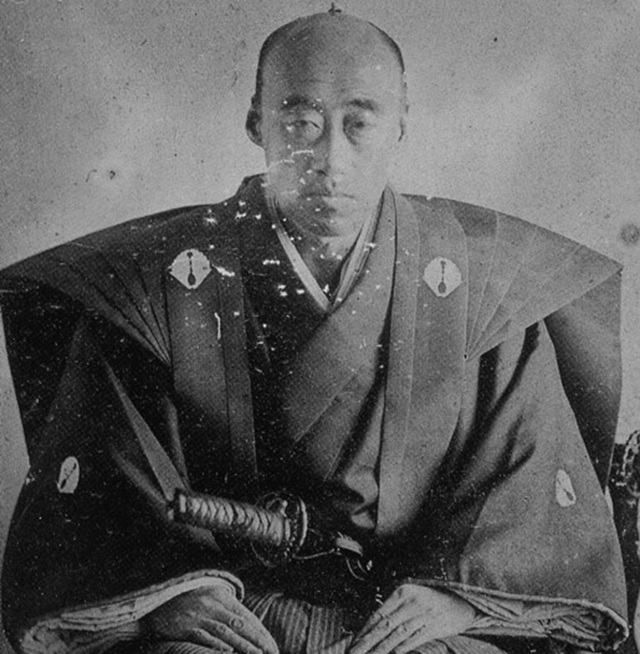

実は、佐賀藩は、10代藩主鍋島直正の下で幕末最強の科学技術力を獲得し、それにより得た軍事力を供して明治維新成功に大きく貢献しているのです。作家の司馬遼太郎は、明治維新は一足先に佐賀藩で達成されたとまで述べています。

もっとも、佐賀藩がこのような突出した科学技術力を獲得するに至るまでには苦難の歴史がありました。

そこで、本稿では、佐賀藩が明治維新の原動力となった強力な科学技術力を得るに至る経緯について、簡単に説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

藩政改革の必要性

佐賀藩の長崎防衛義務

江戸幕府は、キリスト教の禁教を目的として、オランダを除くキリスト教国の人の来航と日本人の出入国を禁止するという対外政策(鎖国体制)を採用しました。

鎖国下における貿易は、長崎(オランダ・中国)・対馬(朝鮮)・薩摩(琉球)・松前(アイヌ)で行われており、これらの4つの対外窓口を、「四つの口」と呼ぶことがあります(四つの口という言葉は1980年頃に使われ始めました。)。

そして、江戸幕府は、この四つの口のうち長崎のみを直接管理することとし、その他の3口は貿易相手と付き合いの長い藩に任せることとし、松前口は松前藩に、対馬口は対馬藩に、薩摩口は薩摩藩に管理させました。

もっとも、江戸幕府は、幕府直接管理の長崎についても、寛永18年(1641年)からは同地に近い福岡藩と佐賀藩に対して1年交代での管理・警備を命じました(この労務の対価として、両藩は参勤交代の江戸在府期間を減縮されています。)。

佐賀藩による経費削減策

参勤交代の緩和が認められていたとはいえ、長崎の警備には1000人の藩兵の駐屯が求められたため、佐賀藩(及び福岡藩)に課せられた負担は相当なものでした。

他方で、平和を謳歌していた江戸時代では長崎で問題が起こることはほとんどありませんでした。

そこで、佐賀藩では、経費を削減するために江戸幕府に無断で徐々に警備人員を減らしていき、19世紀に入る頃には、求められた数の10分の1である100人程度にまで減らしていたのです。

フェートン号事件(1808年8月)

この状況下において、佐賀藩の面目を潰す事件が起こります。

.jpg)

文化5年(1808年)8月、鎖国体制下の長崎港にイギリス軍艦が侵入してきたのです。

鎖国下の日本ではイギリスとの貿易を認めていませんでしたので、長崎奉行が、この年の長崎防衛担当であった佐賀藩に松平康英からフェートン号の抑留または焼き討ちを命じました。

ところが、前記のとおり、佐賀藩は経費削減のために長崎防衛の人員を10分の1に減らしていたために人員不足からフェートン号に対して何らの対応もできませんでした。

最終的には、フェートン号が、長崎奉行に対して断れば港内の和船を焼き払うと脅迫して薪・水・食料(米・野菜・肉)を提供させ、これを積み込んでゆうゆうと出航して長崎港外に去っるという形で事件が終結します(フェートン号事件)。

江戸幕府からの叱責

結果的には、フェートン号事件では日本側に人的・物的な被害はなく、また人質にされたオランダ人も無事に解放されたため、事件自体は平穏に解決しました。

もっとも、侵入外国船の要求に抗うことができなかった長崎奉行の松平康英は、日本の国威を辱めた自責の念から自刃して果てました。

また、同様に、経費削減のために勝手に守備兵力を減らしていた佐賀藩においても、責任を取って家老等数人が切腹します。

さらに、江戸幕府は、長崎警備の任を怠っていたとして佐賀藩の責任を追求し、文化5年(1808年)11月に当時の佐賀藩主・鍋島斉直に100日の閉門処分を命じました。

なお、以上の幕府による佐賀藩叱責は完全な江戸幕府による責任逃れ(責任転嫁)です。

江戸幕府は、開幕以来各藩の武器改良を禁じていたため、この時点での佐賀藩の装備は火縄銃や青銅製大砲のままであり、大船さえ有していませんでした。

そのため、佐賀藩が江戸幕府の規定に従って1000人の藩兵を長崎に配備していたとしても、江戸幕府開幕時である200年前の装備で近代軍艦に対抗しなければならず、勝てるはずがありませんでした。

すなわち、責められるべきは経費削減をした佐賀藩ではなく、平和ボケをして進化を怠った江戸幕府の政策だったはずなのです。

もっとも、自らの非を認めたくない江戸幕府は、自らの責任を棚に上げてその責を佐賀藩に押し付けて責任逃れをしたのです。

当然ですが、責任を押し付けられた佐賀藩は激怒しますが、佐賀藩単独で江戸幕府に対抗する力はなく、泣き寝入りをするしかありませんでした。

シーボルト台風の被害(1828年8月9日)

その後、文政11年(1828年)8月9日、九州地方から中国地方を巨大台風(シーボルト台風・子年の大風)が襲い、有明海・博多湾などで高潮が発生します。

この結果、九州北部全体で死者約1万9000人、佐賀藩だけで死者8550人(負傷者8665人)ともいわれる甚大な被害が発生しました。なお、当時の佐賀藩の人口は36~37万人程度と推定されているため、死者と負傷者を合わせて約5%もの損害でした。

この他にも、佐賀藩では、耕地の水没埋没6021町歩・家屋全壊3万3490軒・家屋半壊1万4565軒・大火焼失1173軒・牛馬の斃死753頭・橋の流出250ヶ所・土砂崩れ2828ヶ所・往来筋の倒木32万0295本・破船105艘、決壊堤防294ヶ所という被害が生じました。

また、このとき佐賀藩が被った被害総額は31万石といわれており、また藩のインフラなどにも甚大な被害が生じたことから、その復旧のための支出により佐賀藩の財政は借金13万両という財政破綻寸前にまで追い詰められました。

佐賀藩の財政再建

鍋島直正が佐賀藩主となる(1830年)

以上の状況下において、天保元年(1830年)、9代藩主鍋島斉直が隠居することに決まります。

そして、天保元年(1830年)、江戸生まれ・江戸育ちの鍋島斉直十七男であった、わずか17歳の鍋島直正(当初の名は徳川家斉の偏諱を受けた「斉正」)が家督を引き継ぐこととなったのです。

財政再建の必要性

佐賀藩主となった鍋島直正は、直ちに江戸を離れて国元の佐賀藩に向かおうとしたのですが、佐賀藩に大金を貸し付けていた商人達が、藩主交代を知って江戸の佐賀藩邸に押しかけて借金取り立てを求める騒ぎとなりました。

この騒ぎにより、鍋島直正は、佐賀藩の厳しい財政状況と、佐賀藩の信用力のなさを痛感します。

そのため、佐賀に入った鍋島直正は、直ちに財政再建策をはじめとする藩政改革に着手から始めることとします。

粗衣粗食令発布(1830年)

佐賀藩に入ってすぐの段階では、先代やその取り巻きの抵抗により藩政改革は困難を極めます。

そのため、藩主となってすぐに実行できたのは、倹約令の発布という精神的要素の強い政策発令だけでした。

まず、鍋島直正は、支出の引き締めから始めることとし、同年、粗衣粗食令を出して自らも率先して質素な生活を奨励して藩の経費削減を始めていきます。

また、天保3年(1832年)には向こう5年間の城中諸役の倹約令を公布しています。

佐賀藩藩政改革方針決定

天保2年(1831年)、古賀穀堂から藩政改革の基本を「人才の登用」「勤倹の奨励」「三病の除去」とすべきであるとの意見書「済急封事」が提出されると、鍋島直正は、古賀穀堂を御年寄相談役に任用してその方針での以下の藩政改革を進めていくこととします。

① 医学館・医学寮の創設(1834年)

天保5年(1834年)、医学館・医学寮を創設し、医療の研究・人材育成を進めます。

そして、嘉永2年(1849年)には全国に先駆けた種痘の実施し、嘉永4年(1851年)には医師免許の先駆けとなる佐賀藩医業免札制度を発足させるなど、最先端の医療技術を取り入れていきました。なお、当時不治の病であった天然痘の根絶のため、自らの長男で種痘を試すことでその信頼性を世に示すなどしています。

なお、安政5年(1858年)には、片田江に移転して医学館・医学寮・好生館と呼ばれていたものが、「好生館」に名称統一されています。

② 大規模リストラ

天保6年(1835年)、佐賀城二の丸が大火で全焼し佐賀藩の中枢が麻痺する事態に陥ったのですが、鍋島直正は、この機に乗じて本丸に新たに御殿を新築してそこに藩の中枢機能を移し、以降同所で、古参人事を改めて、新たな人事により藩政を進める改革を実行に移すこととします。

そして、鍋島直正は、佐賀藩の古参役人を中心とした役人の大幅なリストラを行って、人員をそれまでの5分の1に減少させ、抵抗勢力の排除と大幅な経費削減に成功します。

③ 借金減額交渉

さらに、鍋島直正は、各債権者と交渉を重ね、佐賀藩に対する借金の80%もの大幅減額を勝ち取り、さらに残った借金額についても50年の割賦返済とすることを認めさせることに成功しました。

④ 収入増加策

加えて、経費削減のみならず、磁器(有田焼)・茶・石炭などの産業育成や、交易量の増加の試みなどによる収入増加策も盛んに検討・実施されました。

また、均田制を実施して小作地の一部を地主から没収して小作人に与えるなどして本百姓体制の再建による農村復興策を実施しました。(なお、窮乏する者に対しては、小作料の支払免除なども行いました。)。

⑤ 学制改革(1840年)

さらに、鍋島直正は、優秀な人材を育てるため、天保11年(1840年)に佐賀藩校であった弘道館を北堀端に移転した上、その規模を拡大して15歳以下の藩士の子弟を教育するための外生寮(蒙養舎)を新たに創設しました。

また、このときに弘道館の教育予算がそれまでの170石から1000石という6倍に増加されました。

以上の規模拡充により、弘道館は、初級学校にあたる外生寮(蒙養舎)と上級学校にあたる内生寮という2階建て構成となり、全ての佐賀藩士子弟は数え6歳になると外生寮に入るという一貫教育システムが構築されました。

また、弘道館では、洋学教育がなされ(この頃の他藩では儒教と武術の教育が中心でした)、25歳までに免状を得るなどの一定の成果を収めなければ家禄を減らした上で役人として採用しないとの定めが採用されたため(文武課業法)、佐賀藩士は必死に勉学に励むようになりました。

これらの教育改革により、弘道館から副島種臣・大木喬任・大隈重信・佐野常民・江藤新平・島義勇ら優秀な人材が多く輩出され、佐賀藩政に積極的に登用されただけでなく、その後の明治新政府でも活躍しています。

佐賀藩の軍事改革

清国がイギリスに敗れる(1842年)

1840年、それまで広東港で清国政府が認めたヨーロッパ諸国に限って交易を行っていた清国の貿易体制(1757年からの広東貿易体制)が、イギリスからのアヘン貿易よって破られ、これを取り締まろうとした清国と、取り締まりを防ごうとしたイギリスとの間で戦争が勃発します(アヘン戦争)。

2年間に亘って行われた清国とイギリスとの戦争は、1842年8月29日、イギリスの勝利で終わります。

清国がイギリスに敗れたとの報は長崎から日本にも入ってきます。

アジア最強の超大国と思っていた清国がイギリスに大敗したとの報が届くと、続けてイギリスが清国の広東貿易体制に似た鎖国体制をとっていた日本に攻め寄せてくるのではないかとの噂を日本国内に広げることとなり、日本国内が騒然となります。

長崎防衛力強化献策却下(1849年)

超大国である清国が勝てない相手に弱小国である日本が勝てるわけがありません。

この危機感を最も強く感じたのは、長崎防衛を担い、かつフェートン号事件で痛い目を見た佐賀藩でした。

また、天保15年(1844年)には、江戸幕府がオランダから開国勧告を受けるという事態が起こり、日本全国に諸外国による軍事的圧力が加えられていることが実感されていきました。

以上の状況を見て海防への懸念を募らせた鍋島直正は、弘化4年(1847年)、江戸幕府に対して長崎防衛力強化の献策とそのための支援要請をしたのですが、嘉永元年12月(1849年1月頃)、財政難を理由として江戸幕府に拒否されます。

軍政改革

幕府を動かしての軍事力強化が困難であると悟った佐賀藩は、独自に西洋軍事技術の導入を図り、佐賀藩独自で防衛力を高める決断を下します。

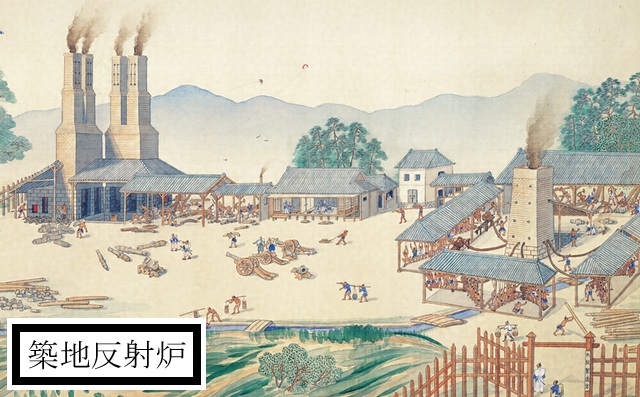

① 反射炉建造(1850年)

鍋島直正は、海防には大砲の製造が不可欠であるところ、大砲を製造するためにはその前提として鋼鉄の精錬が必要であり、さらに鋼鉄の精錬には反射炉の設置が必要であると知り、これを自作するためにまずは精錬方を設置して科学技術の導入に努めます。

そして、嘉永3年(1850年)、現在の佐賀市長瀬町に日本初の実用反射炉(築地反射炉)を完成させました。

その上で、翌嘉永4年(1851年)には、反射炉で精錬した鋼鉄を利用し、日本初の鉄製大砲の鋳造に成功します。

② 長崎海軍伝習所へ藩士を派遣(1855年)

また、安政2年(1855年)に江戸幕府が長崎において海軍士官養成のための海軍伝習を開始すると、佐賀藩も藩士を派遣してオランダ軍人から蘭学(蘭方医学)・航海術などの諸科学を学ばせました。

また、長崎海軍伝習所に併設された飽浦修船工場(長崎製鉄所)からの技術吸収にも積極的に取り組みました。

③ 火薬製造の成功(1859年)

さらに、安政5年(1858年)に佐賀藩の海軍基地となる三重津海軍所を設けて独自の軍事力強化に努め、翌安政6年(1858年)には、精錬方において火薬の製造も成功させました。

④ 実用級蒸気船竣工(1865年)

加えて、鍋島直正は、オランダに蒸気軍艦「電流丸」を発注するなどして西洋軍事技術導入と近代海軍整備にも取り組んだのに加えて、黒船来航翌年である安政元年(1854年)9月頃になると藩を挙げて西洋式艦船の国産化も試みます。

安政5年(1858年)に長崎海軍伝習所でカッター型帆船・晨風丸を竣工させた後、同所で幕府船用の蒸気機関・ボイラーの製造技術を吸収していきました。

そして、文久3年(1863年)3月、佐野常民や中牟田倉之助らを責任者として蒸気船の起工に至り、佐賀藩港である三重津海軍所で建造されていきました。

また、慶応元年(1865年)、全長60尺(18.2m)・幅11尺(3.3m)・蒸気機関10馬力の凌風丸として竣工に至りました。

この凌風丸は、日本最初の実用級蒸気船であると言われています(安政2年/1855年に薩摩藩が国産小型蒸気船・雲行丸を竣工しているのですが、機関の完成度が低い実験的な船に過ぎませんでした)。

⑤ アームストロング砲製造

さらに、1855年イギリスで開発された当時最新鋭大砲であったアームストロング砲を長崎のグラバー等を通じて輸入し、これを分析することにより佐賀藩での製造に着手します(もっとも、佐賀藩において成功に至ったかは不明です)。

明治維新の立役者となる

以上の財政再建と軍事改革により、佐賀藩は、幕末期に至る頃には、当時世界最新鋭であったアームストロング砲を多数保有するなど(佐賀藩製造か輸入品かは不明)、他藩を圧倒する突出した軍事力を有することとなります。

そして、戊辰戦争が始まると、佐賀藩は新政府側に与して戦い、アームストロング砲の駆使して上野戦争を1日で終わらせたり、高火力により東北諸般の火力を圧倒したりするなどして明治維新の立役者となりました(薩長土肥の「肥」)。

.jpg)