朝鮮半島・満州を巡る軍事的な緊張が高まった結果、明治37年(1904年)、日本とロシアとの間で日露戦争が勃発します。

この戦争では、大きな陸戦・海戦が何度も起こり、日露双方に多くの犠牲者が出ます。

当然ですが、犠牲者1人1人に家族がおり、戦争の結果、日露双方に相手方に対する悪感情が爆発するはずです。

ところが、意外なことに、日露戦争終結後に日露関係は急速に改善し、同盟関係といえるほどの親密な関係となります。

これは、日露戦争後にアメリカが満州にちょっかいをかけてきたのですが、これが日本とロシア双方の利益を脅かすものであったため、日露が協力して対応しようというところから両者の接近が始まりました(共通の敵がいると仲良くなるということです。)。

本稿では、この日露戦争後の日露関係について、詳しく説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

日本がロシアから領土・満州利権等を獲得

日露戦争終結(1905年9月4日)

いつの日を日露戦争の開戦日と考えるかは資料により異なるのですが、明治37年(1904年)2月8日に戦闘が始まり、同年2月10日に互いに宣戦布告が行われた結果、日露戦争が始まります。

その後、旅順・奉天での陸戦、日本近海での海戦など、複数回に亘る大規模戦闘を経て、最終的にアメリカ斡旋の下で日本とロシアが停戦合意に至り、明治38年(1905年)9月4日に講和条約としてポーツマス条約が調印され日露戦争が終結に至りました。

日本がロシア領土・利権を獲得

日本の朝鮮半島利権を守るために戦われた日露戦争が形式的には日本が勝利する形で終わったことから、その終戦時に締結されたポーツマス条約では、この点を重視する形で条項が決められました。

すなわち、ポーツマス条約では、ロシアが、日本の朝鮮半島に於ける優越権を認めることが確認されました。

また、この他にも、ロシアが日本に領土・租借権を譲り渡すこととなりました(その反面、賠償金の支払いは認められませんでした)。

(1)ロシアから領土を獲得

① 南樺太(北緯50度以南の樺太)の譲受け

嘉永7年(1854年)に締結された日露和親条約では日露雑居地とされ、その後の明治8年(1875年)5月7日に締結された千島・樺太交換条約によりロシア領となっていた樺太のうち、北緯50度以南の地域(南樺太)が日本に永久割譲されることとなりました。

この南樺太の日本編入に伴い、明治40年(1907年)4月1日、行政組織である樺太庁が置かれました。

その後、南樺太は、大正7年(1918年)に、日本の統治権が及ぶ各地域間の法令の適用範囲の確定及び連絡統一を目的とする共通法1条2項により内地(北海道)に含まれるとされ、その後の昭和17年(1942年)に内務省管轄下に入ったことにより、昭和18年(1943年)4月1日に完全に内地編入されています。

なお、その後、日本は、1917年に起こったロシア革命に便乗して1918年にシベリア出兵を行い、同年から北樺太も事実上占領したことにより一時的に樺太全島を軍事占領するに至ったのですが、1925年に北樺太をロシア革命により新たに成立したソ連に返還しています。

そして、南樺太についても、太平洋戦争末期の昭和20年8月8日のソ連の対日参戦によりソ連に奪われています(サンフランシスコ平和条約により南樺太領有権を放棄)。

(2)清国領のロシア租借権を獲得

日清戦争後に弱体化した清国(中国)に各国が進出し、満州【万里の長城より東側(吉林省・遼寧省・黒竜江省)】のうち、日露戦争前から清国の北満州にはロシアが、清国の南樺太には日本が複数の利権を有するに至っていました。

① 遼東半島南端部(関東州:旅順・大連を含む)租借権の譲受

日清戦争に勝利した日本は、1895年に締結された下関条約によって清国から遼東半島全域の領土割譲を受けていたのですが、明治28年(1895年)4月23日にフランス・ドイツ帝国・ロシア帝国の三国により行われた勧告(三国干渉)により、日本はやむなくこれを清国に返還をしていました。

ところが、その後の1898年、ロシアが、清国から25年間の期限(1922年まで)で遼東半島南端部(関東州:旅順=軍港・大連=商業港を含む)を租借してしまっていました。

ポーツマス条約により、日本は、ロシアが関東州に持っていた租借権を譲り受けることとなり、三国干渉の恨みを晴らすに至りました(もっとも、下関条約では遼東半島全域の領土割譲を受けていたのに対し、ポーツマス条約では遼東半島先端部の租借権を得ただけですので、実際には獲得権益が大きく減退していることには注意が必要です。)。

なお、関東州の名は、万里の長城の南端に位置する山海関という関所があり、遼東半島がその「関」所の「東」側にあったことからその名をとって関東州と命名され、その結果、同地に関東都督府が設置されるに至っています。

② 南満州鉄道経営権の譲受

.jpg)

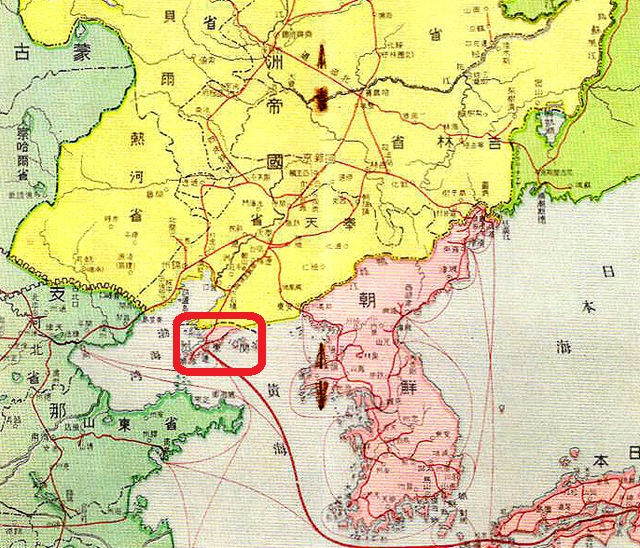

ロシアは、日露戦争前の時点で、清国に金銭を貸し付けてウラジオストクからチタまでの間に鉄道(東清鉄道)を敷いており、またその中間地点に位置していたハルビンから旅順に向かう鉄道(満州鉄道)を敷いていました(なお、ロシアは、清国が鉄道敷設費用の返還を終えるまでこれらの鉄道を経営することができるという意味で、これらの鉄道租借権を有していました。)。

この鉄道網うち、ポーツマス条約により、ハルビンから遼東半島に向かう鉄道路線の中間に位置する長春以南の支線約764kmとそれを含む鉄道事業、及びその付属地(南満州鉄道敷設地及びその周辺地域)の租借権が日本に譲渡されました。

これにより、満州にあったハルビンから旅順に向かう鉄道路線のうち、ハルビンから長春をロシアが、長春から旅順を日本が経営することとなりました(この点、鉄道警備隊を除いて日ロ両国の軍隊が満洲から撤退することも相互に確認されました。)。

日露戦争後に悪化する日米関係

日露戦争時のアメリカの思惑

この点、日露戦争勃発当時、欧米列強の中で清国進出に後れを取っていたアメリカは、満州からロシアを締め出し、そこに出来た権力空白地帯に参加することで満州利権にあずかろうと考えていました。

そこで、アメリカは、日露戦争時にも日本の外債募集に応じたり、日本とロシアとの講和交渉の際にはアメリカ大統領であったセオドア・ルーズベルトがその仲介を買って出たりするなどして、積極的に日本側が有利となるような行動を繰り返していました。

また、アメリカは、フィリピン訪問中であったアメリカ合衆国特使ウィリアム・タフト陸軍長官(のち第27代大統領)が、日露戦争中の明治38(1905年)年7月29日に、わざわざ日本に立ち寄って内閣総理大臣兼臨時外務大臣であった桂太郎と会談し、日本による韓国併合とアメリカによるフィリピン支配権についてそれぞれ異議を申し立てないとする「桂・タフト協定」が交わされるなど、日米の円満な関係が強調されていました。

その後、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の仲介により同年8月10日からアメリカのニューハンプシャー州ポーツマス近郊で日露終戦交渉が始まり、同年9月5日にポーツマス条約が締結され、これが同年11月25日に発効されたことにより日露戦争が終結しました。

アメリカの満州共同経営申出(1905年10月)

日露戦争に敗北したロシアが南満州で大きな利権喪失に至ったため、アメリカはその後釜として南満州に進出しようと試みます。

具体的には、前記のとおり関東州と長春以南の鉄道経営権を得た日本が南満州に進出していくこととなるのですが、ロシアから戦争賠償金を得ることが出来なかった日本には南満州を統治していくだけの予算がありません。

そこで、アメリカは、南満州鉄道の日米共同経営を条件として、日本に南満州開拓の資金提供を申し出ることで満州経営に参加しようとしたのです。

これに対し、金銭的な余裕がなかった日本では、内閣総理大臣の桂太郎を始めとして井上馨や渋沢栄一などの大物がこのアメリカ案に積極でした。

そこで、明治38年(1905年)10月12日、一旦は、桂太郎と「鉄道王」と呼ばれたアメリカ企業家のエドワード・ヘンリー・ハリマンとの間で、満鉄経営のためのシンジケート組織とその共同所有を約束する桂・ハリマン覚書が締結されました。

ところが、この後にポーツマス講和会議から帰国した外務大臣小村寿太郎がこの話を聞いて激怒します。

海外情勢に詳しい小村寿太郎は、満州経営にアメリカを参加させると満州利権はアメリカに奪われると考え、直ちに桂・ハリマン覚書を破棄してしまいました。

南満州鉄道株式会社設立(1906年11月26日)

小村寿太郎の意見により日本単独で長春から旅順までの鉄道網経営をすることとなったため、まずは明治39年(1906年)11月26日、遼東半島の大連に本社を置く半民半官の国策会社である南満州鉄道株式会社(通称:満鉄)を設立します。

また、軍事面では、同年8月に旅順に関東都督府(後に政治部門を関東庁・軍事部門を関東軍として分離)が設置され、これらが合わさって満州経営が進められていくこととなりました。

以上の経緯を経て設立された南満州鉄道株式会社は、単なる鉄道経営にとどまらず、事実上沿線市街地の政治を牛耳っただけでなく、付近の鉱山・製鉄所などの経営を行うなどして巨万の利益を得ていきました。

最終的には、満州全域の学校教育や病院などの公衆衛生、さらには電力・水道などのインフラ設備に至るまでを支配するに至り、事実上の満州支配者となりました。

日本とアメリカの関係悪化

以上のとおり、日本が南満州鉄道株式会社を通じて南満州経営を独占したことにより、アメリカによる満州進出計画は失敗に終わります。

アメリカとしては、満州に進出するために日露戦争時に日本に味方し、日本とロシアとの終戦仲介までしてあげたにもかかわらず何らの見返りも得ることが出来なかったことに憤慨します。

そのため、アメリカ国内で日本に対する嫌悪感が高まり、日本人移民排斥運動などして日米関係が急速に悪化していきました。

改善に向かう日露関係

他方、日露戦争に敗れて南満州の利権を失ったロシアが東アジアでの南下政策を断念し、西アジア・バルカン半島に注力することとしたため、東アジアでの日本とロシアとの対立関係が終結します。

また、ロシアとしても、アメリカが満州に進出してくることを防ぎたいと考えおり、アメリカの行動に対する共通の反発意識から日本とロシアが協調的になって急接近していきます。

ついには、イギリスの仲介により4回に亘る協約を結んで日露間で利益範囲の特定を進めていくこととなります。

第一次日露協約(1907年7月30日)

日本とロシアは、イギリスの仲介により明治40年(1907年)7月30日、ロシアのアレクサンドル・イズヴォリスキー外相、日本の本野一郎在ロシア日本大使によって、日露清相互間で結ばれた条約を尊重することと、清国の独立・門戸開放・機会均等の実現を掲げた公開協定が結ばれます。

また、このとき、秘密協定として、朝鮮(大韓帝国)及び南満洲を日本、外蒙古及び北満洲をロシアの特殊権益とすることが確認されています。

第二次日露協約(1910年7月4日)

第一次日露協約が結ばれた2年後の1909年に、米国務長官ノックスが東清鉄道・満州鉄道をロシア・日本・イギリス・アメリカなどで共同経営しようとする満州鉄道中立化計画を提案して来ました。

このアメリカの行動は、日本・ロシアからすると、共通の敵対行動となっており、協力して排除する必要がありました。

そこで、明治43年(1910年)7月4日、ロシアのアレクサンドル・イズヴォリスキー外相と日本の本野一郎在ロシア日本大使によってアメリカの満洲鉄道中立案を拒否し、両国の満洲権益の確保を維持することが確認されるに至りました。

そして、第二次日露協約調印の1ヶ月後である同年8月29日に、日本は大韓帝国を併合(韓国併合)してその統治下に置いています。

第三次日露協約(1912年7月8日)

また、国力の衰えが顕著になっていた清国では、1911年に孫文の影響を受けた革命軍が蜂起して武昌と漢陽を武力制圧し、中華民國軍政府鄂軍都督府の成立を宣言します。

これに対し、清国軍が革命軍の鎮圧に乗り出したのですが、これに失敗すると、次々と15省が独立を宣言する事態に発展しました。

そして、1912年1月1日に南京で孫文が臨時大総統に就任して中華民国臨時政府を樹立し、他方で、同年2月12日に宣統帝(愛新覚羅溥儀)が退位したことにより清国は滅亡するに至りました。

この結果、アジア初の独立共和制国家となる中華民国が誕生します。

この中国での大きな動きに対し、その周辺国であるロシアと日本は警戒を強め、同年7月8日、ロシアのセルゲイ・サゾー外相と、日本の本野一郎在ロシア日本大使によって辛亥革命への対応が確認されると共に、内蒙古については西部をロシアが、東部を日本においてそれぞれ利益を獲得することが確認されました。

第四次日露協約(1916年7月3日)

1914年に第一次世界大戦がはじまると、日本は、欧米列強各国の意識が戦場となったヨーロッパに向いたことを奇貨として中国(中華民国)における利権拡大の試みを始めます。

そして、対戦が泥沼化していた大正5年(1916年)7月3日、ロシアのセルゲイ・サゾーノフ外相と日本の本野一郎在ロシア日本大使によって第一次世界大戦における日露の関係強化、第三国の中国支配阻止、極東における両国の特殊権益の擁護を相互に再確認しました。

このとき確認された第四次日露協約は、対外的には秘密協約の形をとっていますが、その内容は完全な軍事同盟となっています。

ロシア帝国崩壊(1917年)

1917年2月にロシア皇帝ニコライ2世が退院し、同年10月に臨時政府が倒れたことによりロシア帝国が崩壊し(ロシア革命)、ロシアとドイツの休戦が成立します。

その後、1918年から連合国がシベリア出兵を実施、さらには同年11月にドイツ帝国が崩壊した結果(ドイツ革命)、第一次世界大戦は終結を迎えます。

このときのロシア革命によってロシア帝国が滅亡し、ロシアが内戦期に入ったため、必然的にロシア帝国と日本との間で締結された日露協約もその効力を失うに至っています。