統帥権干犯問題は、昭和5年(1930年)のロンドン海軍条約の批准をめぐり、ときの与党であった立憲民政党党首として首相を務めていた濱口雄幸が、海軍軍令部と野党であった政友会から統帥権の侵害行為であるとして糾弾された問題です。

本来であれば条約の締結・批准は、内閣(行政権)が決定すべき事項であり、決定権を持たない海軍軍令部が内閣を糾弾する権利はありません。

そのため、海軍軍令部による糾弾は法的には単なる言いがかりに過ぎず、本来であれば、無視されて終わるはずだったのですが、この問題を、立憲政友会が立憲民政党を攻撃するための根拠として利用したことから政治問題化し大問題となったのです。

そして、海軍軍令部は、野党とはいえ帝国議会内に自分たちの主張を擁護する後ろ盾を得たと考え、この主張を押し通すための暴走を始めるきっかけとしたのです。

その結果、以降、軍部の暴走と日本の軍国主義化が始まりました。

今になって振り返ってみれば、政争が軍部の台頭と暴走を誘発し、結果として戦争に突き進んで国を滅ぼすきっかけを作った事件として現在でも学ぶべきことが多い事件です。

【目次(タップ可)】

統帥権干犯問題に至る経緯

ワシントン海軍軍縮条約(1922年2月6日)

第一次世界大戦が終結した後も、戦勝国となった連合国側は海軍力(特に戦艦)の増強を進めたため、軍拡競争が始まり、これによる経済負担が各国の国家予算を圧迫するようになっていきました。

止まらない軍拡のための予算拡大に歯止めをかけるため、アメリカ合衆国大統領ウォレン・ハーディングの提案により戦勝国である5大海軍列強国は建艦競争を抑制するために、戦艦等の建造に厳しい制限を加えることとなりました。

具体的には、加盟国が保有する主力艦の数及び総排水量を制限し、英:米:日:仏:伊がそれぞれ、5:5:3:1.67:1.67の割り当てがなされました。

なお、条約締結時点での主力艦保有数は英30隻・日11隻であった日本でしたが、大戦景気をきっかけに軍備の増強に取り掛かろうとしていた時期でもあり、海軍内のみならず世論でも反対の声があがりました。

そこで、一旦は対米7割を主張するも、日本の勢力拡大を危惧する各国により拒絶されます。

国際連盟の常任理事国である日本としても国際協調路線に足並みを揃える必要があったため、やむなく全権の海軍出身者である加藤友三郎が日本国内の反対の声を押し切る形で条約が調印されるに至りました。

そして、大正11年(1922年)2月6日に署名されたワシントン海軍軍縮条約により、計画中あるいは建造中の艦は直ちにキャンセルあるいは廃棄することとされ、また戦艦の新造が条約締結後10年間は凍結(艦齢20年以上の艦を退役させる代替としてのみ例外的に建造を許す)、新造艦の主砲口径は16インチ(406mm)以下・排水量は3万5000トン以下に制限されることとなりました。

各国で補助艦の建造が進められる

ワシントン会議において締結された3つの条約により日本は権益を手放して軍備を縮小することになったため、軍部を中心として不満の声が募ります。

また、各国ではワシントン会議において主力艦の保有量制限と10年間の主力艦製造休止が義務付けられたため、その代わりとなる補助艦の建造が進められていきました。

そこで、日本でも、不満の声への対応と、各国との戦力差を生じさせないようにするために補助艦の建造が急ピッチで進められました。

もっとも、ワシントン海軍軍縮条約により制限された主力艦に代わって建造され続ける各国の補助艦の増大が次第に問題となっていきます。

ロンドン海軍軍縮会議(1930年1月)

そこで、世界中で増え続ける補助艦の制限を目的として、昭和5年(1930年)1月21日に、ロンドン海軍軍縮会議が開催されることとなりました。

そして、日本は、攻撃に不十分・防御に十分な数量として、8インチ砲搭載重巡洋艦及び巡洋艦以下補助艦対米7割、潜水艦7万8000tという条件を最低条件とすることを原則として会議に臨みました。

この点について、ロンドンでアメリカと協議が続けられ、大型巡洋艦対米6割2厘、巡洋艦・駆逐艦・潜水艦総括排水量対米6割9分7厘5毛、潜水艦5万2000tとする日米妥協案で押し切られ、会議全権は4名連名で政府に請訓されるに至りました。

海軍軍令部の反発と妥協

この妥協案に対し、海軍では、国際協調を重視する海軍省と戦力強化(維持)を重視する海軍軍令部とで意見が分かれることとなりました。

そこで、昭和5年(1930年)3月26日、海軍内で意見を統一させるための会議が開かれたのですが、ワシントン海軍軍縮条約に続く屈辱的内容を受け入れ難いとした加藤宏治軍令部長・末次信正次長らが中心となってロンドンに持ち込んだ最低条件案を下回る内容であれば会議を決裂とすべきであると主張しました。

この海軍軍令部の主張に対し、英米と軍拡競争に至ってはならないと考える海軍省が必死に海軍軍令部に対する説得が繰り返され、最終的には、兵力量決定は軍政判断であるとして、海軍軍令部としても会議決裂主張までは行わないこととされました。

ロンドン海軍軍縮条約締結(1930年4月22日)

この結果、海軍軍令部の抵抗が大きくないと判断した浜口雄幸首相が、大局的見地から判断して前記妥協案を受け入れる決断を行いました。

これにより、同年4月1日に日米妥協案を基礎とする妥協案が閣議決定され、同年4月22日、前記妥協案に沿ったロンドン海軍軍縮条約が参加5カ国の署名により締結されるに至りました。

そして、ロンドン海軍軍縮条約に不満があった海軍軍令部もまた、一旦は同条約を受け入れる決断をしたのです。

統帥権干犯問題

立憲政友会による問題蒸し返し

ところが、すったもんだの末に締結されたロンドン海軍軍縮条約に対し、思わぬところからロンドン海軍軍縮条約締結の責任を問う声があがります。

声を上げたのは、締結に抵抗した海軍軍令部ではなく、政治家でした。

濱口雄幸内閣及び与党立憲民政党に対する信を問う選挙として行われた昭和5年(1930年)2月20日の第17回帝国議会衆議院議員総選挙で敗れた立憲政友会が、濱口雄幸と立憲民政党を攻撃するための手段としてロンドン海軍軍縮条約締結の際の濱口雄幸内閣の行動に問題があったと言い始めたのです。

すなわち、立憲政友会が、対立する立憲民政党を追い落として倒閣に導くために濱口雄幸内閣と海軍軍令部との対立を煽ることを思いついたのでした。

そのための手段として、立憲政友会は、海軍軍令部の了解を得ることなく海軍省(内閣)により行われた兵力量を決定する旨の条約締結は、天皇の統帥権を干犯する疑いがあると言い始め、公式に濱口雄幸内閣を批判しました。

統帥権干犯問題理解の前提となる軍令とは

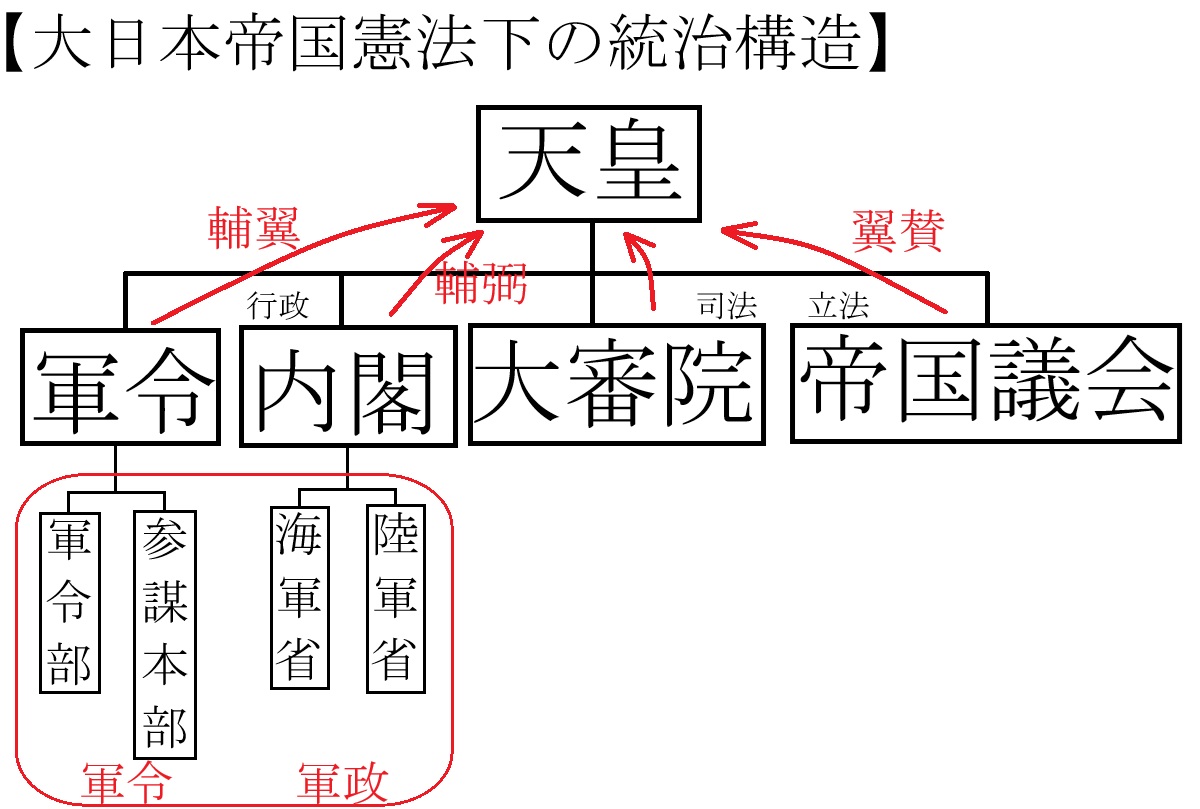

この話がなぜ問題となるかについては、大日本帝国憲法施行下における権力構造を理解しておく必要があるため、以下、簡単に説明します。

現在の日本国憲法においては、立法権を国会が(日本国憲法41条)、行政権を内閣が(同65条)、司法権を裁判所が(同76条)それぞれ独立して有し、国権の最高機関たる国会を頂点としながら(国会が内閣に優越)、三権それぞれが相互に監視・抑制する制度となっています(三権分立)。

この点は大日本帝国憲法でも同様であり、天皇が統治権の総覧者として立法権・行政権・司法権の全てを有しているとしつつも、これらの権利行使の際に、立法権の場合は帝国議会の協賛を(大日本帝国憲法5条)、行政権の場合は内閣の補弼を(同55条、司法権も同様、同57条)それぞれ受ける形をとることで実質的にはこれらの機関が三権を行使し、、緩やかではあるものの三権相互の抑制がなされていました。

そして、軍部についても、その予算・人事・軍編成などを担当する陸軍省・海軍省が内閣の1機関であるとされ、内閣の統制下にあるとされた上で、帝国議会・裁判所から抑制を受けることとされました。

ところが、大日本帝国憲法下では、これらの三権とは別に特殊な機関があると考えられました。

軍令です。

この頃の陸海軍では、軍政=陸軍省・海軍省(軍隊の維持管理運営行政)の他に、軍令(作戦立案指揮・情報収集分析・演習などの軍の作戦行動全般)部門を分離して運用されており、軍政は内閣内に位置付けられた一方で、軍令は内閣外に位置するとされました。

なぜこのような構造となっているかについては、現在の自衛隊と比較するとわかりやすいと思います。

現在の自衛隊は、軍事的要素を多分に持っているとはいえ法的には軍隊ではなく、一行政機関です。

そのため、1つ1つの作戦行動(出動要請→現地での行動→撤収)全てに内閣(防衛省)の指揮下に置かれます。

そのため、極論すると、自衛隊は、日本が他国から攻められても行政(大臣の場合もあれば、地方自治体首長の場合もあります)からの出動要請がなければ戦うことさえできないのです。

このようなことは、軍隊としては大問題です。

軍事出動の判断はもちろん、機動的に動く現場での作戦行動の1つ1つについて行政の判断を仰ぐ時間的余裕はありません。

また、戦局の悪化や大災害などにより行政府(内閣・地方公共団体)がそもそも崩壊・機能不全に陥っている場合もあります。

行政府が機能しないようになっている状況でこそ軍隊が必要であるため、行政府の判断がなければ軍を動かせない法体系では困るのです。

そこで、大日本帝国憲法下では、軍の作戦行動全般=軍令については内閣の外に置き(その理由付けとして大日本帝国憲法11条・12条において天皇が立法権・行政権・司法権とは別の統帥権をも有していると定めました)、これを軍部に委ねたのです。

この結果、軍政は国務大臣(陸軍は陸軍大臣、海軍は海軍大臣)が天皇を輔弼するとされていたのですが、軍令は統帥部(陸軍は参謀総長、海軍は軍令部総長)が天皇を補翼する扱いとされました。

こうして統帥権が行政権とは別の権利とされた結果、軍令部に対しては帝国議会や内閣の統制が及ばなくなってしまったのですが、軍内部においても軍政と軍令との区分はあいまいとなっており、度々軍内部で問題が生じていました。

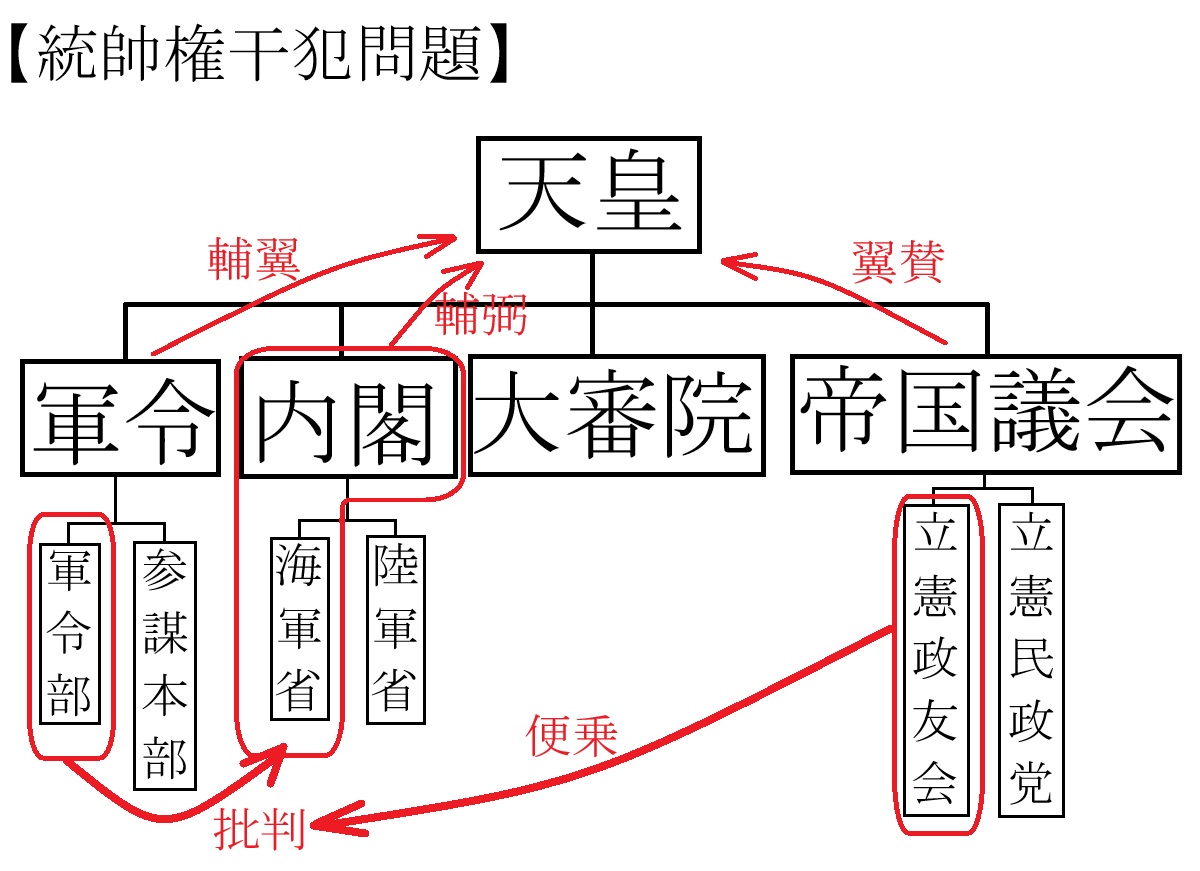

政治紛争の材料として使われる

海軍軍令部の海軍省(内閣)により行われた兵力量を決定するロンドン海軍軍縮条約締結は天皇の統帥権を干犯する疑いがあるとの問題提起は、海軍の一機関にすぎない海軍軍令部の影響力が当時はそれ程大きなものではなかったため、海軍軍令部が主張していただけの時点では大きな問題となるには至りませんでした。

ところが、当時の野党であった立憲政友会の犬養毅と鳩山一郎が、与党であった立憲民政党の濱口雄幸首相を非難するための理論として軍令部の統帥権干犯問題主張を利用したため、状況が一変します。

帝国議会議員である立憲政友会議員が、帝国議会において、濱口雄幸首相がロンドン海軍軍縮会議において天皇の統帥権を干犯したと発言したため、海軍の1部門の主張にすぎなかった議論が一大政治問題に発展したのです。

そして、この政治問題に対し、海軍軍令部もまた自分たちに有利な議論がなされていることを利用して最大限のプロパガンダを展開したため、一大問題となりました。

ロンドン海軍軍縮条約批准(1930年10月2日)

もっとも、濱口雄幸首相は、立憲政友会と海軍軍令部からの批判に対し、条約締結権は外務大臣が、軍政権は海軍大臣がそれぞれ天皇から任せられていることから、これらが構成員となる内閣(とその長である内閣総理大臣)が条約を締結することに何の問題もないと反論します。

そして、濱口雄幸首相は、枢密院の説得を終えた後、ロンドン海軍軍縮条約を押し通すこととしました。

そして、最終的には、昭和5年(1930年)10月2日にロンドン海軍軍縮条約は批准され、この問題は終結したはずでした。

統帥権干犯問題の影響

世論の反発

批准により対外的に効力が生じることとなったロンドン海軍軍縮条約でしたが、国内の新聞報道などで幣原外交は無能・国際協調の実体は追随外交とする旨の記事が出されたため、世論の大反発を受けます。

この結果、世間一般に濱口雄幸首相・幣原喜重郎外相への悪感情が高まっていきました。

濱口雄幸首相襲撃(1930年11月14日)

また、これらの反発は海軍軍令部の青年将校らに顕著にあらわれました。

そして、昭和5年(1930年)11月14日、海軍軍縮条約に不満を持つ青年に浜口首相が東京駅にて狙撃され、後に死亡するという事件にまで発展しました。

なお、狙撃後に治療のために入院することとなった濱口雄幸に代わって幣原喜重郎が臨時内閣総理大臣に就任したのですが、ロンドン海軍条約に関する幣原喜重郎の議会発言が失言問題として議会の混乱を招き、協調外交(幣原外交)に対する反発が強まっていきました。

軍部の増長

そして、統帥権干犯問題とその後の濱口雄幸首相襲撃によって内閣による軍部に対する発言権が低下し、天皇以外止めることができない独立した組織と考えるようになった軍部が増長していきます。

この結果、このときまで日本で取られていた協調外交路線が終わりを迎え、軍部主導の軍国主義化に歯止めが効かなくなっていきます。

政党政治の終焉(1932年5月15日)

そして、昭和7年(1932年)5月15日、海軍青年将校が陸軍士官学校生徒や愛郷塾生らと協力して内閣総理大臣官邸・立憲政友会本部・日本銀行・警視庁などを襲撃し、第29代内閣総理大臣犬養毅を暗殺したクーデター事件(五・一五事件)により政党政治は終わりを迎え、戦争に向かって突き進んでいくこととなりました。